あごの痛みは噛み合わせ?顎関節症を整体で整える | ゆるあごルーティーン

口が開かない、カクカク音がする、朝にあごがだるい…こんなサインはありませんか?

多くは食いしばりや噛み合わせ、姿勢の乱れが重なって、あごの関節や筋肉に負担がかかっています。

短い時間でできる簡単なセルフケアと、日常の小さな工夫で、その負担はやわらげられます。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

在宅勤務が続く患者様から「あごが重くて食事がつらい」とご相談がありました。机の高さと画面の位置を整え、就寝前に一分だけのやさしいセルフケアを続けていただくと、朝のだるさが少しずつ軽くなってきたとのこと。まずは、あごの痛みのサインを見極めるところから、一緒に確認していきましょう。

目次

- 1.あごの痛みのサインを見極める

- 2.レッドフラッグと受診の目安

- 3.疾患別に見るあごの痛み

- 4.食いしばり 歯ぎしり TCHを理解する

- 5.姿勢とあごの連動

- 6.関連筋をゆるめる 咬筋 側頭筋 翼突筋

- 7. あご発サインに気づく|頭痛・耳の詰まり・めまい

- 8. 冷やすか温めるかの選び方

- 9. NG習慣の置き換え|片噛み・頬杖・硬いもの

- 10. 今日からのゆるあごルーティン

- 11. デスクとテレワーク環境の見直し

- 12. 就寝前と朝のリズムで整える

- 13. 舌の定位置と鼻呼吸トレーニング

- 14. 女性のあごの悩みについて

- 15. 子どもの歯ぎしり・食いしばりを見守る

- 16. スポーツと楽器での噛みしめコントロール

- 17. 仕事中の噛みしめ対策と合図づくり

- 18. 食事であごを守るコツ

- 19. 歯科との連携と整体の役割

- 20. よくある質問

- 21. ケース別の整え方

- 22. 取手市であごの痛みにお困りの方へ

- 23. 当院の整体アプローチ やさしく無理なく続けられるケア

- 24. 妊娠中 産後の安全なセルフケア

- 25. 更年期とあごの不調への向き合い方

- 26. あごが軽い毎日へ 前向きに取り組むコツ

1.あごの痛みのサインを見極める

あごの不調は、早めに合図に気づけるほど軽く済みやすくなります。安全を第一に、痛みが出ない範囲で今、自分がどこにいるのか現在地を確かめましょう。

口が開かないときのセルフチェック

鏡の前で肩と首をゆるめ、ゆっくり口を開けます。痛みが出る手前でいったん止め、そこでの開き具合を記憶します。次に、縦にそっと指を当てて目安を確認します。無理に押し込まないことが大切です。途中で下あごが横へ流れる、段差のように動く、顎先が曲がるときは負担がかかっている合図と受け取りましょう。

安全に試す手順

一回は数十秒で十分です。呼吸はゆっくり、力が入ってきたら中断します。強い痛みや熱感、腫れがある日はお休みします。

カクカク音と引っかかりの違い

小さなカクッという音は、関節の動きがそろっていない合図のひとつ。音だけで痛みがなければ経過を見ることもありますが、音が大きくなる、回数が増える、痛みを伴うようなら注意が必要です。開け閉めの途中で止まる、固まる感覚は引っかかり。無理にこじ開けず、小さめの動きに切り替えます。

気をつけたい場面

大きなあくび、硬い食品を急に噛む、長い会話や歌唱は一時的に負担が増えやすい場面です。控えめに始めると安心です。

朝のだるさは噛みしめサイン

起床時のあごの重だるさ、こめかみの張り、歯の触れ感が続くなら、夜間の食いしばりが手がかりになります。就寝前に首とこめかみを軽くほぐし、口唇はそっと閉じて歯は離す意識に切り替えると負担は減りやすくなります。枕の高さや向き癖の見直しも役立ちます。

朝の観察ポイント

起きて最初の三十分で違和感が強いか、日をまたいで強弱が変わるかを簡単に記録すると、対策の効果が分かりやすくなります。

片側だけ痛いときに見るポイント

片噛み、頬杖、スマホを見る姿勢、鞄の持ち方などの偏りは、片側の筋や関節に集中して負担をかけます。鏡の前で開け閉めして、下あごがまっすぐ上下するか、途中で片側へ寄らないかを静かに確認します。食事は柔らかめのものから左右バランスよく、噛む力よりやさしく噛むを優先します。

小さな置き換え例

頬杖になりやすい席では肘置きを使う。スマホは目の高さに近づける。鞄は左右で持ち替える。どれも今日から実行できます。

あごが外れそうと感じるときの注意

大きな口を急に開ける動作で外れそうな不安定感が出ることがあります。あくびは手で下あごを軽く支え、小さめに。硬い食品は細かく分けるなどの工夫で負担を下げます。外れそうな感じがくり返す、戻りにくい、強い痛みや腫れを伴う場合は、早めの評価を検討してください。自己流で強い圧を加えるのは避けます。

押さえておきたいこと

痛みが強い日は無理をしない。短時間でやめる。力みを感じたら中断する。口唇はそっと閉じて歯は離す。この四つを合言葉にして、安全に現在地を把握しましょう。

2.レッドフラッグと受診の目安

強い痛みや急な変化が出たときは、セルフケアより安全の確認が優先です。無理に動かさず、落ち着いて症状の出方を見極めましょう。

強い腫れや発熱とズキズキ痛

頬や耳の前が急に腫れて熱っぽい。ズキズキして眠れない。飲み込みがつらい。こうしたサインは感染の可能性があります。まずは安静と水分補給。清潔なタオルで保冷材を包み、短時間だけ外側から冷やします。温める、強くもむ、アルコールは避けましょう。早めに受診してください。息苦しさや口がほとんど開かないほどの悪化があれば至急の対応が必要です。

外傷後の痛みや噛み合わせ急変

転倒や打撲のあと、口が開けづらい。閉じても歯が合わない感じが続く。顎がずれて見える。脱臼や骨の損傷が隠れていることがあります。自己流で元に戻そうとせず、冷却と安静にとどめます。硬い食事は避け、口腔外科や救急で評価を受けましょう。

しびれ 顔の動かしにくさ

下唇やあご先のしびれ。片側の表情が作りにくい。ろれつが回りにくい。神経のトラブルが関わる場合があります。突然の発症や日ごとに強くなる変化は、ためらわず医療機関へ相談してください。

高齢でこめかみ痛や視覚異常がある

こめかみが強く痛む。物がかすんで見える。噛むと痛みが増す。血管の炎症など重い病気が背景にあることがあります。内科や眼科を早めに受診しましょう。放置せず、当日のうちに相談する判断が安心です。

受診先の選び方 歯科 口腔外科 耳鼻科

歯や歯ぐきの腫れや強い痛みは歯科へ。口が開かない、外れた感じがする、外傷後の不調は口腔外科が適しています。耳の痛みや詰まり感、鼻の症状が強いときは耳鼻科が候補です。迷う場合は歯科または口腔外科に電話で症状を伝えると、適切な受診先や順序の案内が得られます。

3.疾患別に見るあごの痛み

同じ「あごの痛み」でも、原因はさまざまです。ここでは代表的な疾患を整理し、どのようなときにどこへ相談すると安心かをわかりやすくまとめます。自己判断で強い力を加えたり、無理に動かすことは避けましょう。

顎関節症

あごの関節や周囲の組織に負担がかかり、痛み・音・開けにくさなどが続く状態です。症状は日によって変動しやすく、姿勢や噛みしめの影響も受けます。強い腫れや発熱を伴う場合は、別の病気の可能性があるため早めの受診が安心です。

円板障害

関節の「クッション」にあたる円板の動きがずれることで、カクッという音や引っかかり感が出やすくなります。音だけで痛みが弱い場合もありますが、回数や大きさが増える・口が途中で止まるなどの変化は注意ポイントです。無理に大きく開けるのは控えめに。

変形性顎関節症

長年の負担や年齢変化で関節にすり減りが生じ、こわばりや鈍い痛み、動かし始めの違和感が出やすくなります。冷えや同じ姿勢が続くと強まりやすいのが特徴です。急な悪化や強い腫れがあれば受診を考えます。

滑膜炎・関節炎

関節内の炎症が強いと、ズキズキ感や熱っぽさが前面に出ます。安静が大切で、温めよりも短時間の冷却が合う場面があります。夜も眠れないほどの痛みは医療機関での評価を優先しましょう。

反復性顎関節脱臼

大きなあくびなどで口を開けたまま閉じにくくなる、または「外れそう」な不安定感が繰り返される状態です。自己流で押し戻すのは危険です。外れやすい動作を避けつつ、口腔外科での評価が安心です。

筋筋膜性疼痛

関節ではなく、咬む筋肉に負担が集中して起きる痛みです。触れるとコリコリと硬く、こめかみや歯に響くように感じることもあります。姿勢や食いしばり、片噛みの影響を受けやすいタイプです。

咬筋の過緊張

頬の奥(耳の前からほほ骨の下)に張りや押すと痛いポイントが出ます。硬いものやガムで悪化しやすく、食事の「やさしい噛み方」や休憩を入れるだけでも負担は軽くなります。

側頭筋の過緊張

こめかみの重さや頭痛として現れやすく、長時間の集中やストレスで強まりがちです。画面の高さや休憩の取り方を見直すと変化が出やすい部位です。

外側翼突筋・内側翼突筋の過緊張

口の奥の深い場所にある筋で、開け始めの詰まり感や、開け閉めの軌道がまっすぐでないときに関わることがあります。無理に深部を強く押すのは避け、やさしい範囲での動きの見直しが安全です。

歯性の痛み

歯や歯ぐきが原因の痛みです。冷たいもの・熱いもので悪化する、夜間にズキズキが増える、噛むと鋭く痛むなどの特徴があります。疑わしいときは歯科での評価が第一選択です。

歯髄炎

虫歯が深く進み、何もしなくても強く痛む・夜間に増悪するなどの症状が出ます。早めの受診が安心です。

智歯周囲炎

親知らずの周りが腫れて、口が開けにくい・飲み込みが痛いなどが起きます。繰り返す場合は歯科での相談が有用です。

歯周炎

歯ぐきの腫れや出血、噛んだときの違和感として現れます。口腔ケアと専門的な処置の併用が望まれます。

耳鼻科領域

耳や鼻の状態が、あごの周辺に痛みとして感じられることがあります。

中耳炎・外耳炎

耳の奥の痛みや発熱、聞こえづらさが目立つ場合は耳鼻科の評価を優先します。

副鼻腔炎

頬・こめかみ・目の下の重さや頭痛が中心で、前かがみで増悪しやすいのが特徴です。鼻の症状を伴うことが多く、耳鼻科が相談先になります。

唾液腺の病変

耳の前やあご下の「唾液の工場」が腫れて痛むタイプです。食事時に痛みが強まることがあります。

耳下腺炎・顎下腺炎

発熱や腫れを伴い、触れると痛みがはっきりします。安静と医療機関での評価が安心です。

唾石症

唾液の通り道に石ができ、食事のたびに痛む・腫れることがあります。耳鼻科や口腔外科が対象です。

神経性の痛み

電気が走るような鋭い痛みが短く繰り返される、触れる刺激で誘発されるといった特徴を持ちます。

三叉神経痛

顔の片側に強い発作的な痛みが走ります。診断と治療は医療機関で行われます。

頸由来の関連痛

首の筋や関節の状態が、あご周辺に痛みとして投影されることがあります。長時間の同一姿勢で悪化しやすいのが手がかりです。

外傷と骨の病変

転倒や打撲のあと、あごが動かしにくい・噛み合わせが急に変わったなどは注意が必要です。

顎関節脱臼

口を開けたまま閉じづらい、顎が前にずれた感じが残る状態です。自己流の整復は避け、医療機関での対応を。

顎骨骨折

腫れや皮下出血、噛み合わせのずれが目立ちます。外傷後は口腔外科や救急での評価が優先です。

顎骨骨髄炎

骨の中で感染が進む状態で、強い痛みや発熱、腫れが続きます。早期の医療介入が必要です。

血管性・腫瘍性など

まれですが、こめかみの強い痛みや視覚の変化、原因不明の腫れ・しこりが長く続く場合は、重い病気が隠れていることがあります。放置せず、速やかな受診を検討してください。

4.食いしばり 歯ぎしり TCHを理解する

歯は、食事や会話以外の時間は触れないのが自然です。ところが作業に集中していると、上下の歯がそっと当たり続けることがあります。これが負担の積み重ね。まずは“気づける仕組み”をつくり、強い力を使わずに整えていきましょう。

日中TCHの見分け方 歯の接触癖を減らす

TCHは「歯列接触癖」の略。意味は“なんとなく歯が触れ続ける癖”です。軽く当てているだけでも咬む筋肉は働き続け、こめかみや耳の前が張りやすくなります。

合図は短く単純が続きます。机の角やモニター脇、スマホの待受に「今、歯どう?」と小さく貼る。視界に入ったら、口唇はそっと閉じて歯を数ミリ離す。数秒で終わる動作なので、仕事の流れを止めません。

ありがちな落とし穴は、舌で強く口蓋を押す・唇を固く結ぶ・顎先を引き過ぎること。どれも別の力みを生みます。肩と指先が柔らかいか一緒に確かめると、全体がゆるみやすくなります。

夜間クレンチングの手がかり

起床時のあごの重だるさ、こめかみの張り、歯の当たり感は夜の噛みしめサインになり得ます。就寝前の数分で十分。

明かりを落として、頬から耳の前を温かいタオルで一分ほど包む→鼻から静かに吸ってやわらかく吐く呼吸を三回→耳の前を“触れるだけ”で終了。刺激は最小限でOKです。

枕は「高すぎて顎を引き込まない」「低すぎて頭が前へ滑らない」高さが目安。横向きでも顎が胸に近づき過ぎない位置を探しましょう。うつ伏せは避けると無理が減ります。

噛まない時間を増やす行動設計

意思の力より“環境”が勝ちます。力みが出やすい場面を先に整えておきましょう。

仕事では、画面上辺=目線の高さ、椅子は深く座って骨盤を立てる。キーボードは手前に寄せ、ひじは軽く開放。集中の切れ目ごとに一回だけ深呼吸。長い休憩は要りません。

食事は左右バランスをそろえ、硬い食材は“イベント的に楽しむ日”へ集約。日常は柔らかめ+「やさしく噛む」を最優先にすると、翌日の張りが変わります。

置き換えの例:頬杖になりやすい席では肘置きを使う/スマホは胸より上で見る/鞄は左右で持ち替える。小さな積み重ねが合計の負担を下げます。

マウスピースやナイトガードの役割

歯や関節を保護する道具ですが、「噛みしめの癖そのものを消す道具」ではありません。装着に安心して力みが増える方もいるため、装着中も“歯は離す”を忘れずに。

作成や調整は歯科で行い、清掃方法と装着時間の指示に従います。痛みが増える・噛み合わせが急に変わるなどの変化があれば、早めに相談を。

道具で守りつつ、日中TCHの気づき・就寝前の短時間ケア・環境の見直しを合わせると、全体の負担がゆっくり下がっていきます。焦らないこと、それがいちばんの近道です。

5.姿勢とあごの連動

あごは単独では動きません。頭の位置、首の角度、胸や骨盤の向きが少し変わるだけで、関節や咬む筋の働き方ががらりと変わります。まずは一日の多くを占める「座る」「スマホを見る」「マスクをつける」時間のクセを見直しましょう。

ストレートネックと頸部前方位

頭が前へ出ると、下あごは引き込まれやすく、口の開け閉めが真っすぐ動きにくくなります。鏡の横に立って、耳と肩が一直線に並ぶかを静かに確認。耳が前に出ていると感じたら、顎先を引きすぎず、後頭部をそっと高い位置へ運ぶイメージに切り替えます。胸を張るのではなく、うなじを長く保つことがコツです。これだけでこめかみの張りが和らぐ方も多いものです。

スマホ顎・テレワ顎・マスク顎

うつむいた角度は、そのまま噛みしめの角度になりがちです。スマホは胸より上で持ち、目の高さに近づけます。長文は立ったまま読まず、机に置いて目線を合わせるだけでも負担は下がります。

テレワークでは、座面が低すぎると骨盤が後ろに倒れ、頭が前に逃げます。椅子に深く座り、座骨で座る感覚を作りましょう。マスクで口呼吸になりやすい時は、口唇を軽く閉じて鼻からそっと吸うだけで、口周りの力みが抜けやすくなります。

骨盤と胸郭の位置で負担が変わる

骨盤が後ろに傾くと背中が丸まり、下あごは奥へ押し込まれます。逆に骨盤だけ前に倒すと、今度は噛みしめで体を固定しやすくなります。おすすめは「下腹を薄く、みぞおちを軽く前へ、肩は力を抜く」。この三つを同時に意識すると、首が長くなり、あごの軌道が素直になります。立位でも同じ。足裏は親指側に寄りすぎず、かかとと小指側にも体重を分散させると、片噛みの誘発が減ります。

呼吸と舌位の関係

鼻で静かに吸い、細く長く吐く呼吸は、噛む筋の過緊張を落ち着かせます。舌は上の前歯のすぐ後ろに軽く触れる位置へ休ませ、歯は触れない距離感に。舌が下がると口が開き気味になり、上下の歯が当たりやすくなります。数回の呼吸で口元がゆるむ感覚が出てきたら、そのまま作業に戻れば十分。忙しい日でも取り入れやすい方法です。

6.関連筋をゆるめる 咬筋 側頭筋 翼突筋

あごの負担は関節だけの問題ではありません。頬の奥で噛む力を担う咬筋、こめかみ一帯の側頭筋、口の奥の翼突筋群がこわばると、開け閉めの軌道が乱れやすくなります。ここでは「やさしく・短時間・痛くない範囲」を軸に、安全にゆるめる方法をまとめます。強い痛みや腫れ、発熱がある日はお休みする判断が優先です。

咬筋の触れ方と耳前のポイント

頬骨の下から耳の前にかけて、そっと指腹で触れると硬さの変化が分かります。軽く噛むまねをすると一瞬だけ盛り上がる場所が咬筋の中心。位置が分かったら、力を抜いてタッチに切り替えます。

触れる位置

耳の穴の少し前、頬骨の弓の下側。下向きに深追いせず、皮膚の上で触れるイメージで十分です。

やり方

指腹で面を作り、皮膚が白くならない圧で二十〜三十秒。呼吸は鼻から静かに。吸う時に止めず、吐く時にふんわり沈む感覚が目安です。二〜三セットで切り上げます。終わったら口唇はそっと閉じ、歯は数ミリ離す。

注意

押し込む、つまむ、長時間こする行為は逆効果。硬いものやガムを続けて噛んだ直後は刺激を控えめに。皮膚トラブルがあれば中止します。

側頭筋 こめかみのほぐし方

長時間の集中や画面の見上げ見下ろしで、こめかみは張りやすい部位。ここが柔らぐと、あごの動きが素直になりやすくなります。

触れる位置

耳の上から額寄りへ扇形に広がるエリア。髪の生え際の内側まで、面として触れます。

やり方

四本の指腹で外へ撫で広げるように十回。次に、米粒ほどの小さな円を描きながら三十〜六十秒。目は軽く閉じ、眉間の力を抜く。最後に頬骨の上を一度だけ横へスッと流して終了。

生活に落とす

画面の上辺を目線とそろえる、文書は机に置いて読む、遠くを数秒見る休憩を一時間に一度。これだけでも側頭筋の再緊張が減ります。整髪料や肌が敏感な日は圧をさらに小さく。

外側翼突筋 内側翼突筋と開口制限

口の奥の深い筋。自己流で強く押す対象ではありません。安全なのは「間接アプローチ」です。

直接押さない

奥歯の内側から無理に到達しようとすると、粘膜や顎関節に余計な刺激が入ります。深部の強圧は避ける方が安全です。

安全な代替

小さな開け閉めを呼吸と合わせて十回。口唇はそっと閉じ、歯は離したまま、顎先を前へ一〜二ミリだけ滑らせ、戻します。舌は上の前歯のすぐ後ろに軽く触れる位置に置くと、下あごが前へ素直に動きます。

開口を助ける動き

両手で下あごの角を包み、重さを手に預けるだけで十〜二十秒。左右に米粒ほどの小さな揺れを数回。こじ開けるのではなく、支えて待つイメージ。詰まり感が続く日は回数を増やさず終了します。

刺激を入れすぎを避ける基準

長く、強く、回数多くは選ばない。十段階の不快感が二〜三以下に収まる強さで十分です。皮膚が真っ赤に残る、翌日までだるさが続くなら量を半分に。片側だけを毎回集中的に行うと左右差が広がることがあります。強い痛み、熱感、しびれ、歯ぐきの腫れ、発熱がある日は触れない。こめかみに拍動するような痛みや視覚の変化がある時も中止し、評価を検討してください。

仕上げはいつも同じ合言葉で終えます。口唇はそっと閉じる、歯は離す、呼吸は静かに。短時間でやめるほど、筋は落ち着きやすくなります。

7. あご発サインに気づく|頭痛・耳の詰まり・めまい

「こめかみが重い」「耳がふさがる感じが続く」「作業の終わり頃にクラクラする」。あごの負担は、顔まわりや首に影響します。その場で試せる簡単なケア方法もお伝えします。無理なくできる範囲でやってみましょう。

緊張型頭痛とあごの位置の関係

頭が少し前へ出る姿勢になると、下あごは引き込まれやすく、こめかみの側頭筋が働き続けます。結果、午後になるほど頭が重くなる方が多いです。

まずは椅子に深く座り、背もたれへ軽く体を預けます。耳と肩が一直線に近づくよう、後頭部をそっと高い位置へ運ぶイメージを一呼吸。次に「今、歯どう?」と心の中でつぶやき、口唇はそっと閉じて歯を数ミリ離します。

試しに、画面の上辺を目線と同じ高さへ合わせてみましょう。三分ほどその姿勢で作業を続け、こめかみの張りが少し和らぐか観察します。変化が弱くても大丈夫。姿勢と歯の距離を思い出す回数が、そのまま負担を減らす練習になります。

耳鳴り・耳の詰まり感と関節の動き

耳のすぐ前が顎関節です。周りの筋や関節がこわばると、耳がぬれタオルでふさがれたように感じる方がいます。

大きな口の開閉はお休みして、小さめの動きに切り替えます。呼吸を鼻で整えながら、歯を離したまま、上下の歯が当たらない範囲で「小さく開ける→そっと閉じる」を十回。耳の前は触れるだけ。押し込む必要はありません。

発熱や強い耳痛、聞こえづらさが増える、めまいが強いといった変化があれば耳鼻科での確認が安心です。セルフケアは少量で終わらせ、評価を優先してください。

首こり・目の疲れ・あご肩ループ

肩が上がる→指先に力が入る→歯が触れる→さらに肩が固まる。これが“あご肩ループ”。抜け道はシンプルです。

一時間に一度だけ、視線を遠くへ三秒。両腕を体側に下ろし、手のひらをゆっくり開いて閉じるを五回。口唇は軽く閉じ、歯は離す。終わったら水をひと口。ここまで三十秒で完了します。

スマホを見るときは胸より上へ持ち上げる、資料は机に置いて読む、会議は最初の一分だけ姿勢を整える。この「最初の一分」を習慣にすると、後半の力みが目に見えて減ります。

受診切り替えの目安

次のサインは、セルフケアより評価が先です。迷ったら遠慮なくご相談ください。

- 痛みや腫れが日ごとに増える、夜に眠れないほどつらい

- 口がさらに開きづらい、開ける途中で止まる感覚が続く

- 発熱、強い耳痛、聞こえづらさ、回転性のめまいが出てきた

- こめかみの強い痛みや視覚の異常がある

小さな合図に気づけるほど、対処はやさしく済みます。思い出す言葉は一つで十分です。「今、歯どう?」。この一言が、静かなあごへ戻るスイッチになります。

8. 冷やすか温めるかの選び方

「冷やすべき? それとも温める?」—迷いますよね。正解は“今の状態”で変わります。ここでは見分け方と、迷った時の判断基準について話していきます。

熱感や腫れが強いときは冷却を短時間

触ると熱い、赤みが出る、ズキズキ拍動する、安静でもうずく。こんな日は冷却が向きやすいサインです。

清潔なタオルで保冷剤や氷を包み、頬〜耳の前を5〜10分だけ外側から当てます。強く押しつけないこと。1〜2時間あけて1日3〜5回まで。長時間の当てっぱなしは逆効果になりやすいので避けましょう。入浴・飲酒・激しい運動は一時的に悪化させることがあります。

張り・こわばり中心なら温めでめぐりを戻す

赤みや熱感が乏しく、重だるさ・つっぱり・動かし始めのこわばりが目立つ日は、温めます。

蒸しタオル(熱すぎない心地よい温度)を3〜5分当て、いったん離して1〜2分休む。これを2〜3セット。終わったら口唇をそっと閉じ、歯を数ミリ離して数回の静かな呼吸。じわっと緩む程度で十分です。

どちらか迷う日の“判断メモ”

- じっとしていてもズキズキ → 冷却寄り

- 動かすとつっぱる、固さが前面 → 温め寄り

- 触ると明らかな熱さ、赤み → 冷却寄り

- 冷やすと早めに楽、温めると重くなる → 炎症優位

- 温めで軽く、動き出しが滑らかに → 筋緊張優位

判断がつかない日は刺激を少なく。短時間の温冷いずれか“1セットだけ”で様子を見ましょう。

時間と頻度のガイド

- 冷却:5〜10分/回、1〜2時間間隔、最大1日3〜5回

- 温め:3〜5分+休み1〜2分を2〜3セット、1日1〜2回で十分

翌日にだるさが残るなら量を半分に。皮膚が赤く残る、感覚が鈍いといった変化が出たら中止してください。

避けたいこと

無理な大開口、連続のあくび、硬い食品の連発、強い揉み込み、就寝直前の過度な刺激、保冷剤の直当て・長時間固定。どれも悪化のきっかけになります。今日は小さく、短く、やさしく、が合言葉です。

迷ったときの“ニュートラルケア”

- 鼻から静かに吸ってやわらかく吐く呼吸を3回。

- 口唇は軽く閉じ、歯は離す。

- 上下の歯が当たらない範囲で小さく開ける→そっと閉じるを10回。

- 耳の前を10〜20秒“触れるだけ”。押し込みません。

これで整わない日が続く、痛みや腫れが増える、口がさらに開きづらい—そんな時はセルフケアを控え、評価を優先してください。

9. NG習慣の置き換え|片噛み・頬杖・硬いもの

あごの負担は、強い力よりも「小さなクセの積み重ね」で増えます。完全にやめるより、日常の癖を少し置き換えるほうが長続きします。ここでは今日から変えられる具体策だけを並べます。

片噛みを減らす「左右フェア咀嚼」

いつも同じ側で噛むと、その側の咬む筋や関節に負担が集中します。まずは柔らかめの食事から、三口ごとに左右を交代。弱い側は小さめの一口で、やさしく噛む感覚を優先しましょう。

箸やスプーンの持ち手を時々変える、コップは反対の手で持つ、座る位置を変える。こんな小さな工夫でも偏りはほどけます。噛む回数を増やすより、歯を強く当てないことが大切です。

頬杖ブロックと座り方の見直し

頬杖は下あごを押し上げ、関節にじわじわ負担がかかります。肘を置きたくなる席ではアームレストやクッションを使い、頬ではなく前腕に体重を預ける形へ。

椅子は深く座り、座骨で支える感覚を作ります。机はほんの少し高め、画面の上辺は目線と同じ高さ。これだけで顎先の引き込みが減り、頬杖の誘惑も弱まります。スマホは胸より上に持ち、視線を落とし過ぎないように。

硬いもの・ガムは「イベント食」に

ナッツ、バゲット、するめ、氷、固いグミ。どれも日常的に続くと、咬む筋のこわばりを招きやすい食品です。楽しむ日はあって大丈夫。ただし頻度を絞り、量は少なめ、ひと口を小さく。硬いパンはスープに浸す、肉は繊維を断つようにカットするなど、負担を分散させましょう。

無意識に噛み続けるガムは、口唇をそっと閉じて歯を離す練習に置き換えます。口寂しさには小さな水分補給が有効。口の乾きが減るだけで、噛みしめは落ち着きやすくなります。

歯を触れさせない時間をつくる

歯は食事以外では触れないのが自然です。作業の区切りごとに一度だけ、心の中で合図を出しましょう。今、歯どう? とつぶやき、口唇はそっと閉じて歯を数ミリ離す。数秒で終わります。

タイマーは一時間に一回で十分。付箋や待受に短い言葉を置くと、思い出しやすくなります。会議や運転の前は、深呼吸を一回足すとさらに静かな口元に。

最後にひとつ。置き換えは完璧でなくて大丈夫です。できた回数が、そのままあごの休憩時間になります。少しずつ続けましょう。

10. 今日からのゆるあごルーティン

「時間がない」「面倒だと続かない」という患者様へ。ここは一度にやらず、すき間時間に“ちょっとだけ”。痛みが出ない範囲で短時間、これが続くコツです。

一分タイマーで噛みしめスイッチOFF

仕事や家事の区切りごとに一分だけ。

- 肩と指先の力を抜く

- 口唇はそっと閉じ、歯は数ミリ離す

- 鼻から静かに吸ってやわらかく吐くを三回

- 上下の歯が当たらない小さな開け閉めを十回

強いあくびや大開口は避けます。違和感が増えたら即終了で十分です。

「今、歯どう?」の合図づくり

意思より“思い出す仕掛け”。

- 付箋やデスクトップに「今、歯どう?」と小さく表示

- スマホの時報や予定の通知名を短い合図に変更

- 運転や会議の前に一回だけ心の中でつぶやく

見えた瞬間に、歯を離す→呼吸を一回。数秒で終わるから続きます。

痛くない範囲の開口ストレッチ

目的は“こじ開ける”ではなく、滑らせる感覚。

- 歯は離したまま、口を小さく開ける→そっと閉じるを十回

- 次に、あご先を前へ一〜二ミリだけ滑らせ、三秒静止×五回

- 仕上げに耳の前を「触れるだけ」で十〜二十秒

ズキズキや熱感がある日はお休み。引っかかり感が出たら回数を増やさず、その場でやめます。

ながらでできる小さな習慣

- スマホは胸より上で見る。目線を落としすぎない

- 料理中・電子レンジ待ちの三十秒で鼻呼吸三回

- 片噛みを感じた食事は、次の三口だけ反対側でやさしく噛む

- 頬杖になりやすい席では肘置きを用意し、頬ではなく前腕に体重を預ける

- 就寝前は明かりを落として、頬〜耳の前に温かいタオルを一分

どれも“痛くない・短時間・途中でやめていい”。できた回数が、そのままあごの休憩時間になります。

11. デスクとテレワーク環境の見直し

長く座る日は、あごにとっても“姿勢の一日”になります。道具を買い替えなくても、机と体の位置関係を少し整えるだけで、無意識の噛みしめは落ち着きやすくなります。ここでは、今日すぐできる調整だけに絞ります。

机二センチの見直し

椅子に深く座り、座骨で体を支えます。そこで机の高さをほんの少し—約二センチ—見直してみてください(机が固定なら椅子を上下し、足元は本やフットレストで補います)。高すぎると肩がすくみ、低すぎると骨盤が後ろへ倒れて顎先が引き込まれがち。肘は体のそばで軽く曲がり、肩は力まず落ち着く位置が“ちょうどよい”サインです。

画面の高さと目線の合わせ方

目線と画面上辺が同じ高さになるように合わせます。ノートPCは台や書籍でかさ上げし、可能なら外付けキーボードを使用。画面との距離は腕一本ぶんを目安にすると、前のめりが減ります。デュアル環境なら、主画面を正面に置き、首を大きく振らずに済む配置へ。

キーボードとマウスの配置

体に近づけ、手前に寄せます。手首は反らさず“まっすぐ”。肘は体側から離れすぎないように。クリックやタイピングのたびに肩が上がる方は、マウスの感度を上げて動かす距離を短くすると、力みが減ります。リストレストは“置きっぱなし”ではなく、打鍵の合間にそっと触れる程度が心地よいはずです。

長時間作業のリセット合図

区切りの瞬間に小さく整えると、一日の終盤が違ってきます。おすすめは「送信ボタンを押した直後」「ファイル保存の直後」「席に座り直した最初の一息」。合図が見えたら、その場で歯を数ミリ離し、鼻で一呼吸。たった数秒でも十分に効果的です。

30秒リセットの流れ

- 口唇はそっと閉じ、歯は離す

- 鼻から静かに吸ってやわらかく吐く×3

- 上下の歯が当たらない小さな開け閉め×5

- 画面の上辺=目線を再確認し、肩と指先の力を抜いて再開

“姿勢を作る”より“戻るきっかけを増やす”。その積み重ねが、静かなあごにつながります。

12. 就寝前と朝のリズムで整える

夜の過ごし方と朝いちのひと手間で、あごの一日の調子は大きく変わります。寝る前に力みを持ち越さないこと、起きてから静かに再起動すること。まずはこの二つをやってみましょう!

寝る前三十分の準備

明かりを少し落として、刺激を減らします。頬から耳の前にかけて、温かいタオルを一分ほど。心地よい温度で十分です。

そのまま椅子に浅く腰かけ、口唇はそっと閉じて、歯は数ミリ離す。鼻から静かに吸って、やわらかく吐く呼吸を三回。耳の前は「触れるだけ」を十から二十秒。押し込む必要はありません。

寝室へ移動したら、強いストレッチや大きなあくびは控えます。ここまでで二、三分。短くても効果はあります。

枕と寝姿勢の見直し

高すぎる枕はあごを引き込み、低すぎる枕は頭が前へ滑ります。仰向けで喉が詰まらず、横向きでもあごが胸に近づきすぎない高さが目安です。

横向きのときは、肩幅ぶんの厚みを作ると首がまっすぐに保たれます。腕は胸の前に抱えず、少し前へ置くと肩の力みが抜けやすくなります。うつ伏せは避けましょう。朝の張りが強い日は、その夜だけ枕を一枚薄くして様子を見るのも一案です。

口呼吸から鼻呼吸へそっと切り替える

寝入りばなに口が少し開いていませんか?口唇を軽く合わせ、歯は離したまま、鼻から静かに吸って細く吐く。三呼吸で十分です。

舌は上の前歯のすぐ後ろに軽く触れる位置が休憩場所。ここに戻すと口元の力みが抜けやすく、歯が当たりにくくなります。マスクを使う日は、布の重みで口が開きやすいことがあります。寝る直前だけは外し、呼吸を整えてから布団に入ると楽に感じる方が多いです。

朝のだるさを軽くする流れ

起きた直後は、いきなり大きな口を開けません。まずは座って背筋をゆるく伸ばし、鼻で一呼吸。口唇はそっと閉じて、歯を数ミリ離します。

次に、上下の歯が当たらない小さな開け閉めを十回。顎先を前へ一から二ミリだけ滑らせて三秒静止を五回。最後に耳の前へ触れるだけのタッチを十秒。ここまで一分ほどです。

朝の重さが強い日ほど、短く終えるのがコツ。楽な範囲で切り上げて構いません。痛みや腫れ、熱っぽさが増えるときはセルフケアを控え、評価を優先してください。

少しの準備と少しの再起動。その積み重ねが、静かな一日をつくります。

13. 舌の定位置と鼻呼吸トレーニング

口元の力みは、舌の置き場所と“歯の距離”、そして呼吸の仕方で大きく変わります。いまのあなたの口の中、少しだけ意識してみませんか。無理はせず、痛みが出る前にやめましょう。

舌の「休憩場所」を決める

目安は一つだけです。舌先を、上の前歯のすぐ後ろにある小さなふくらみに軽く触れさせます。押しつける必要はありません。

場所が分かりにくい時は、舌先で上の前歯の先端に触れてから、数ミリ奥へそっと滑らせると落ち着きやすくなります。つばを一度静かに飲み込むと、その位置に戻りやすいはずです。

歯をそっと離す距離感

口唇は軽く閉じ、上下の歯は名刺一枚が入るくらいのすき間を目安にします。噛み合わせを作り直す必要はありません。あごの重さを首と後頭部に預けるつもりで座ると、口元の力みが抜けてきます。

歯の縁に細かな噛み跡が残る、頬の内側に歯の跡がつく日は、距離が近いサインです。いったん手を止め、舌を休憩位置へ戻し、鼻でひと呼吸置いてから再開しましょう。

鼻呼吸へやさしく切り替える

鼻から静かに吸い、細く長く吐きます。三呼吸で十分です。吐く息は、ガラスが曇らない程度のやわらかさを目安に。

鼻づまりが強い日は無理をせず、部屋を少し加湿する、目線を少し遠くへ送るなどの工夫でも口元はゆるみます。横向きで休む時は、顎が胸に近づきすぎない頭の位置にすると、口が開きにくくなります。

仕事中に続けるコツ

画面の上辺を目線の高さに合わせ、椅子には深く座ります。肩と指先の力を一度抜き、舌は休憩位置、歯は数ミリ離す、鼻でひと呼吸。送信や保存など“区切り”の瞬間に、この短い流れを数秒だけ挟むと続きます。思い出した回数そのものが、あごの休憩時間になります。

就寝前の静かな準備

明かりを少し落とし、頬から耳の前へ温かいタオルを一分ほど。当てすぎない温度で十分です。舌は休憩位置、歯は離したまま、鼻で三呼吸。大きなあくびや強いストレッチは控えて、そのまま就寝へ。朝のだるさが強い日は、この短い準備だけでも助けになります。

つまずいた時の戻し方

舌で上あごを強く押してしまったら、触れるだけに戻します。口唇を固く結んでしまったら、軽く触れ合う程度に。顎先を引きすぎたと感じたら、後頭部を少し高い位置へ運ぶつもりで座り直すと、首もあごも楽になります。

受診の目安

鼻づまりが長く続く、いびきが強くて日中の眠気が増える——そんな時は耳鼻咽喉科に相談してください。口の中の痛みやしびれ、歯ぐきの腫れが増える場合は、歯科や口腔外科が対象になります。迷ったら無理をせず、専門機関に相談しましょう。

14. 女性のあごの悩みについて

妊娠や産後、更年期、家事や育児が重なる時期は、こめかみの張りや朝のだるさが出やすくなります。力まかせに動かすのではなく、姿勢と呼吸、そして“歯を触れさせない時間”から整えていきましょう。

妊娠・産後の変化とケアの注意

重心が変わると、同じ姿勢でも口元に力が入りやすくなります。椅子には深く座り、骨盤を軽く立てて背もたれに体を預けるだけでも首とあごが楽になります。

授乳や抱っこは、腕だけで支え続けずクッションで高さを作り、赤ちゃんを体に近づけます。顎先を前に突き出さず、目線を少し遠くへ。就寝前は頬から耳の前をぬるめの蒸しタオルで一分ほど温め、舌先を上の前歯のすぐ後ろにそっと置き、鼻で三呼吸。短時間でも翌朝の重さが変わる方が多いです。

授乳・抱っこを楽にするコツ

赤ちゃんを「高め・近め」に寄せる、肘は体のそばで支える、肩を上げない。この三点だけ意識すれば十分です。口唇は軽く閉じ、歯は触れない距離を合図にします。

更年期とストレスの影響

眠りが浅い日や体温変化のある日は、側頭部や頬の奥がこわばりやすくなります。夜は明かりを落としてから一分だけ頬〜耳前を温め、静かな呼吸を数回。朝は小さな開け閉めを十回、顎先を前へ一〜二ミリ滑らせて数秒キープを数回で十分です。

日中は画面の上辺を目線の高さに合わせ、区切りのたびに「今、歯どう?」と心の中で声をかけ、歯をそっと離します。こめかみの張りがやわらぎやすくなります。

夜の支度と昼の整え

夜は「温め一分→舌の休憩位置→鼻で三呼吸」。昼は送信や保存の直後に、歯を数ミリ離して一呼吸。どちらも数十秒で終わります。

家事・育児で増えるうつむき姿勢の対策

キッチンでは、まな板の下に雑誌を一冊入れて作業面を少し高くすると、前のめりが減ります。洗濯物を持ち上げる前に目線を少し先へ送り、顎先を出さずに動き始めると首とあごが楽です。

スマホは胸より上で持ち、座る時は座骨で支えるつもりで深く座ります。お子さんの宿題を見る時間は、斜め台で紙に角度をつけると、うつむきっぱなしを防げます。ペンを握る手に力が入り始めたら、反対の手で手の甲をそっと包んで一呼吸。口唇は軽く閉じ、歯は触れない距離を保ちます。

場面ごとのひと工夫

キッチンは「作業面を少し高く」。洗濯は「持ち上げる前に目線を上げる」。書き物やスマホは「用紙に角度、端末は胸より上」。どれも今日から扱えます。

無理なく続けるミニケア

長い時間は要りません。電子レンジや洗濯機を待つ三十秒で、舌を休憩位置に戻し、歯を離し、鼻で三呼吸。外出先でも人に気づかれずにできます。

硬い食品は日常では控えめにし、楽しむ日は量を少なめに。片噛みが続いたと感じたら、次の三口だけ反対側でやさしく噛んでください。習慣は生活に合わせて変えられます。つらい時間を減らし、楽でいられる時間を少しずつ増やしていきましょう。

15. 子どもの歯ぎしり・食いしばりを見守る

眠っているときの歯ぎしりや、昼間の食いしばり。心配になりますよね。成長に伴う一時的なものも多い一方で、受診のタイミングや、家で整えられる環境があります。ここでは「見極め」「学校や家庭での工夫」「夜の整え方」を整理します。

成長期のサインと受診の目安

乳歯から永久歯へ生え替わる時期は、かみ合わせが安定せず歯ぎしりが増えることがあります。音がしても、痛みがなく朝も元気なら経過をみられるケースが少なくありません。

ただし、歯や顎の痛みで眠れない、頬や耳の前が腫れて熱っぽい、口が開けにくい、顔の左右差が目立つ、歯が欠けた・ぐらぐらする、といったサインがあるときは受診を検討してください。相談先はまず歯科(小児歯科)。鼻づまりやいびきが強い場合は耳鼻咽喉科が目安です。

よくある経過

生え替わり期の歯ぎしりは数週間〜数か月で落ち着くことがあります。朝の機嫌や食事の様子、歯のすり減りや欠けの有無をときどき観察しておくと、受診時の説明に役立ちます。

受診の目安

痛みや腫れが続く、出血や歯の欠けがある、開け閉めで強い痛みや引っかかりが出る、日中も顎をよく押さえている。こうした変化が見られたら、早めに歯科で診てもらってください。

受験期や部活期のストレス対策

集中すると、歯がそっと当たり続けやすくなります。歯は食事以外では触れないのが自然。まずは「思い出す合図」を作り、短いリセットを挟みます。

勉強中の合図づくり

ノートの隅やタブレットのフチに小さく「歯は離す」と書いておき、目に入った瞬間に口唇を軽く閉じて歯を数ミリ離します。三呼吸だけで十分です。ペンの持ち替えやページをめくる瞬間を合図にしても続きます。

楽器・スポーツでの工夫

吹奏・弦楽器は、姿勢が崩れると口元に力が入りがちです。譜面台は目線の高さに近づけ、顎先を前に突き出さないようにします。スポーツでは、踏ん張りの前後にひと呼吸入れるだけでも歯の接触時間が減ります。必要に応じて学校・指導者と共有し、無理のない範囲で調整しましょう。

睡眠環境と生活リズム

寝入りばなに口が開きやすい、鼻づまりが強い——そんな日は歯ぎしりが出やすくなります。寝る前の数分を整えるだけでも翌朝の重さが違ってきます。

寝る前の短い支度

明かりを少し落として、頬から耳の前に温かいタオルを一分。当てすぎない温度で十分です。舌先は上の前歯のすぐ後ろに軽く触れる位置へ、歯は触れない距離に。鼻で静かに三呼吸。ここまでで終わりにします。

枕と寝姿勢

仰向けで喉が詰まらず、横向きでも顎が胸へ近づきすぎない高さが目安です。うつ伏せは避け、横向きで寝る場合は抱き枕や丸めたタオルで上腕を支えると、うつむき過ぎを防げます。いびきが強い・口呼吸が続くときは耳鼻咽喉科に相談してください。

家庭でできる環境調整

食べ物、座る位置、画面の高さ。小さな置き換えで、合計の負担が減っていきます。

食事と「噛むもの」

硬いスルメや氷、固いグミは“たまの楽しみ”に。ふだんはひと口を小さく、左右バランスよく、やさしく噛むを合言葉に。前歯で噛み切りにくい食材は、最初から食べやすい大きさにしておきます。

デスクと視線

学習机では、いすに深く座り、足裏が床につく高さに調整します。タブレットや本は斜め台で角度をつけ、目線が落ちすぎないように。視線を遠くへ三秒送る小休止を、教科や章の切り替えごとに入れます。

声かけの工夫

「噛まないで」より「歯は離してみよう」のほうが行動に結びつきやすく、否定感も少なくなります。できたらそれで十分。回数ではなく思い出せたことを認めてあげましょう。

学校・園との連携

体育や音楽、長時間の試験の前後に短いリセット(歯を離して鼻で三呼吸)を入れたい旨を共有しておくと、無理なく続けやすくなります。歯や顎の痛みがある日は、無理をせず早めに申し出られる環境づくりも大切です。

子どもの様子は日ごとに変わります。完璧を目指す必要はありません。できた回数が、そのまま口元の休憩時間になります。

16. スポーツと楽器での噛みしめコントロール

競技や演奏に集中すると、知らないうちに上下の歯が触れがちです。動きを止めずに口元の力みだけをほどくコツをそろえました。無理のない範囲で取り入れてみましょう。

競技中の力みサインを知る

短距離のスタート、着地の瞬間、ウエイトを持ち上げる前後、守備で踏ん張る場面。肩が上がる、息が止まる、顎先が前に出る時は歯が当たりやすくなります。

そんな時は、視線を正面へ戻し、指先をゆるめてから「上下の歯がついていたら歯を離す。」鼻でひと呼吸。この流れなら数秒で済み、動作を途切れさせません。

5秒で整える流れ

- 視線を水平に戻す

- 肩と指先をゆるめる

- 上下の歯がついていたら歯を離す

- 鼻で一回だけ呼吸を整える

マウスピース使用時の注意

マウスピースは歯や関節の保護に役立ちますが、噛みしめの癖を消す道具ではありません。装着中も「上下の歯がついていたら歯を離す。」を意識します。

擦れや痛み、噛み合わせの違和感、顎のだるさが増える時は、作製した歯科で調整を受けましょう。給水のたびに歯を離して一呼吸入れるだけでも、その後の力みが和らぎます。

演奏姿勢と口元の使い方

高い音や長いフレーズほど、口元に力が入りやすくなります。口で支えず、姿勢と息で支えるほうがあごは静かに働きます。

金管・木管

譜面台は目線に近い高さへ。くわえる力は最小限にし、吐く息の流れで音を作ります。曲間や小休止で「上下の歯がついていたら歯を離す。」鼻でひと呼吸。顎先を前に突き出し過ぎないようにします。

弦楽器

肩やあごで器をはさみ込まない配置を優先します。首が詰まる姿勢になったら一度だけ肩を落とし、歯を離して呼吸を整えてから再開します。

練習前後のセルフケア

長い時間は要りません。前後一分ずつで十分です。

前は、頬から耳の前をぬるめの蒸しタオルで三十〜六十秒温め、舌先を上の前歯のすぐ後ろに置きます。歯は離したまま、小さな開け閉めを五回。

後は、耳の前に触れるだけのタッチを十〜二十秒。顎先を前へ一〜二ミリだけ滑らせて三秒静止を三回。最後に「上下の歯がついていたら歯を離す。」鼻でひと呼吸。

受診の目安

痛みが強まる、腫れが出る、口がさらに開けにくい、音を出すと鋭く響く——こうした変化が続く時は、中止して相談してください。歯や歯ぐきの症状は歯科、開け閉めで強い痛みや外れそうな感じは口腔外科、耳の症状が中心なら耳鼻咽喉科が目安です。

17. 仕事中の噛みしめ対策と合図づくり

作業に集中すると、口の中のことは置き去りになりがちです。まずは「歯は食事以外では触れない」が基本。気づいたときに一度だけ、上下の歯がついていたら歯を離す。これで十分はじめられます。

運転や集中作業の合図

長時間の運転、締切前の作業、細かなチェック作業。どれも噛みしめが出やすい場面です。信号待ちやファイル保存など“動きの区切り”が来たら、姿勢と呼吸を整えてから口元に意識を向けます。

シートは深く座り、後頭部を高い位置へそっと戻す。肩と指先を一度だけ緩める。ここまでできたら、上下の歯がついていたら歯を離す。鼻でひと呼吸。数秒で終わります。

画面を見る作業では、画面上辺を目線の高さへ。キーボードは体の近く、肘は体側に。首が前に出にくくなり、こめかみの張りが和らぎやすくなります。

5秒で整える流れ

- 視線を水平に戻す

- 肩と指先をゆるめる

- 上下の歯がついていたら歯を離す

- 鼻で一回だけ呼吸を整える

メモやタイマーの活用

意思の力だけに頼らず、環境に仕事を手伝わせます。机の端に小さな点印を置く、パソコンの待受の片隅に印を入れる、腕時計の静かなバイブを毎時1回だけ。通知を見たら、その場で一度だけ「上下の歯がついていたら歯を離す。」で終わりです。

文字のメモが気になる方は、無記名の付箋や小さな丸印でも十分。見えた瞬間に口元を整える“きっかけ”になれば目的は達せられます。

タイマー設定のコツ

- 頻度は少なめ(1時間に1回程度)

- 音より静かな振動

- 昼休み・会議中は一時停止

無理に続けず、忙しい時間帯はスキップして構いません。

休憩の取り方と視線リセット

長い休憩は要りません。作業の区切りごとに30秒だけ整えます。椅子に深く座り直し、後頭部を高い位置へ戻す。視線を遠くへ三秒送り、手のひらをゆっくり開閉。口唇は軽く閉じ、上下の歯がついていたら歯を離す。水を一口。ここまでで十分です。

背中を大きく反らす必要はありません。姿勢は“作る”より“戻る”。繰り返すほど、噛みしめの再発が減っていきます。

目と首の小休止

- 画面の上辺=目線を確認

- 眉間の力を抜く

- こめかみを撫でるのではなく、触れるだけで10秒

会議中の噛まない工夫

発言を待つ間、歯が触れやすくなります。椅子に深く座り、足裏を床に。メモを取る手に力が入ったら、一度だけ握りをゆるめる。そして、上下の歯がついていたら歯を離す。声を出す直前も同じです。

リモート会議では、カメラ位置を目線の高さへ。ノートPCは書籍でかさ上げし、首が前へ出にくい環境にします。長い会議は節目ごとに水をひと口。会議後の数十秒で、視線リセットと歯を離す動きを入れておくと、その後の作業が軽くなります。

こんな時は要注意

- 画面に顔を近づけて小声で話し続ける

- 片肘で頬を支える

- 机が低く、肩がすくむ

気づいた時点で一度だけ整え、次に進めば十分です。

仕事中は“がんばる時間”。完璧を目指すより、思い出した回数を積み上げる方が結果に直結します。上下の歯がついていたら歯を離す。今日のところは、それだけで大丈夫です。

18. 食事であごを守るコツ

食べるたびにこめかみが重い、翌朝あごがだるいと感じていませんか?力で噛み切るより、選び方と食べ方を少し変えるだけで楽になります。合言葉は「小さく、やさしく、ゆっくりめ」。上下の歯がついていたら歯を離す。ここから始めます。

噛む回数より「やさしく噛む」を意識

一口を小さくして、舌で食べ物を奥歯へ送ります。必要な時だけ歯を当て、飲み込む直前は上下の歯がついていたら歯を離す。これだけで接触時間が減り、こめかみの張りが和らぎます。

飲み込みにくい日は、水分やソースで滑りを足すと無理が抜けます。

一口を小さくするコツ

- 箸先で半分に分けてから口へ入れる

- パンや肉は最初にひと口サイズへ

- 口いっぱいに入れず、舌が動ける余白を残す

左右バランスをそろえる

同じ側ばかりだと片側の筋と関節に負担が集まります。三口ごとに左右を交代。弱い側は小さめの一口からで十分です。

途中で張りを感じたらいったん止め、上下の歯がついていたら歯を離す。次の一口を反対側へ。完璧でなくて構いません。交代しようとした回数が、そのまま負担の分散になります。

つまずきやすい所

- 反対側に入れにくい → 舌でゆっくり送る時間を作る

- 強く噛み込みやすい → 一口をさらに小さく

硬い食材の選び方と下処理

ナッツ、バゲット、するめ、氷、固いグミ、繊維の強い肉や生野菜は、連日だと張りの原因に。楽しむ日はあってOK。ただし頻度と量を控えめにし、普段は“やわらげるひと手間”を足します。

硬さの目安

スプーンの背で軽く押して割れる程度なら安心。割れない硬さは、やわらげてから。

下処理の例

- 肉:繊維を断つ方向に薄く切る/下味でやわらげて短時間加熱

- パン:スープやソースを少し絡める/角を落とす

- 野菜:下ゆでして和え物に、ピーラーで薄く

- ナッツ:刻むかトッピング量を控える

- するめ・氷:噛まない選択も立派な対策

外食やイベント時の工夫

事前に“選ぶ基準”を決めておくと迷いません。煮る・蒸す・ほぐれる料理が味方です(例:ハンバーグ、白身魚の煮付け、茶碗蒸し、豆腐料理、やわらかい麺)。

最初から小さく切る、スープやソースを少し添える、乾いたパンはスープと一緒に。会話に夢中で力が入りやすい場では、一口ごとに上下の歯がついていたら歯を離す。食後は水かお茶をひと口。耳の前にそっと手を触れて十秒キープしましょう。それだけであごをリラックスさせることができます。

19. 歯科との連携と整体の役割

「まずはどこへ?」と迷ったら、当院(整骨院)へお気軽にご相談ください。 とくに“ぶつけた・ひねった・口を大きく開けて痛めた”などケガ由来のあごの痛みは、整骨院の守備範囲です。状態を丁寧に確認し、負担を減らすための処置や生活面の整え方をご提案します。必要があれば、歯医者さん(口腔外科を含む)へ速やかに連携しますのでご安心ください。

評価と治療は歯科で行う領域

歯そのもの・顎関節の構造(関節円板や骨)・噛み合わせの医学的な治療は歯科の役割です。

ただし、ケガの直後やケガがきっかけの痛みは、まず当院で状態を見極めてから連携する流れがスムーズです。

例外として、先に歯医者さんをおすすめするサインは次の通りです。強い腫れや発熱/口がほとんど開かない・噛み合わせが急に変わった/しびれ・麻痺や顔の動かしづらさ/歯ぐきからの出血や膿・歯そのものの強い痛み。こうした場合は歯科を先行し、当院がその後の日常ケアや負担軽減を伴走します。

スプリント療法と咬合調整の位置づけ

歯や顎関節を守る目的で、スプリント(ナイトガード)が提案されることがあります。歯の摩耗を防ぎ、力のかかり方をならし、症状の“波”を観察するのに役立つことが期待できます。装着時間・お手入れ・違和感の有無などは歯科と相談を。咬合調整は歯科が慎重に判断する医療行為です。自己流で噛み合わせを変えようとせず、方針に沿って進めましょう。

当院では、スプリントの効果を生かしやすい姿勢・呼吸・舌位を整え、日常で再現できるケアを一緒に作ります。

整体は姿勢と習慣をサポート(ケガ後こそ大切)

ケガのあとには、首・肩・胸郭のこわばりや噛みしめ癖が残り、開け始めの重さやだるさにつながりがちです。

当院では、

- 首が前に出る・肩がすくむ姿勢をやさしくリセット

- 鼻呼吸と舌の定位置(上あごのスポット)で口元の力みを減らす

- 運転・会議・PC作業など“噛みしめやすい場面”を決め、**上下の歯がついていたら歯を離す。**を合図化

といった、続けられる整え方を患者様と一緒に組み立てます。ケガ由来の痛みでも、日常の使い方を整えるだけで負担が軽くなることが少なくありません。

情報共有で安心を高める

当院と歯科が同じ地図を見て進むほど、ムダが減り安心が増えます。ケガの起きた日付やきっかけ、開口の目安(指何本相当)、クリック音の左右と回数、朝のだるさなどを同じ“ものさし”で記録・共有。ケガのケアと日常の整えを二本立てで進め、無理のないペースで前に進みましょう。

20. よくある質問

「これって放っておいて大丈夫?」と迷いやすいポイントを、やさしく整理しました。専門用語は避け、今日からできる小さなコツも添えています。

あごに痛みはないけどカクカク音がする・引っ掛かる感じがある。放っておいて大丈夫?

痛みや腫れがなく、口も普段どおり開くなら、あご周りの筋のこわばりや関節の滑りのクセが関係していることがあります。まずは次を試してみましょう。

- 大きなあくび・大口での食事を控えめに(“指3本分より大きく開けない”を目安)

- 前かがみ作業の合間に首と肩をやさしくリセット

- 痛くない範囲で、ゆっくり開閉を5~10回/日

音が強くなってきた、引っ掛かって開かない瞬間が出る、腫れ・痛みが出る――こうした変化があれば相談を検討してください。

親知らずはあごの痛みに関係ありますか?

関係することも、しないこともあります。親知らずの周囲が腫れる・しみる・口臭や味の違和感がある、といったサインがあれば“歯や歯ぐき由来”の可能性が上がります。

一方、そうしたサインがなく、こめかみや耳前の張り・肩こりと一緒に出るなら、筋のこわばりや姿勢の影響が疑われます。歯ぐきの腫れや発熱、強いしみがある場合は歯医者さんへ。

あごの痛みは“癖”になりますか?

「痛み」そのものが癖になるというより、力みやすい習慣が残ると再発しやすくなります。

- 画面作業中や運転中は、上下の歯がついていたら歯を離す。

- 硬い食品は“イベント食”に

- 片側だけで噛まないよう、最初の数口だけ左右を交互に意識

小さな行動の積み重ねで、ぶり返しを防ぎやすくなります。

レントゲンで異常なしと言われたのに痛い。どうすれば?

レントゲンでは写りにくい筋のこわばり・関節の滑り方・生活動作のクセが痛みに関わることがあります。

まずは、①痛みが出る場面(朝・作業後・食事中など)②強さ(0~10)③開口の目安(指何本相当)を1~2週間メモに。あわせて、前かがみ作業のリセット・やさしい開閉・硬い食品の調整を続けてみてください。変化が乏しい、悪化する、腫れやしびれを伴う場合は専門機関で評価を。

あくびであごが外れそうな感覚がある。なぜ?

関節が一時的に不安定になっている、または開け方のクセで前方に滑りすぎている可能性があります。

- あくびは手で下あごを軽く支え、やや小さめに(指2.5~3本を上限の目安)

- 口を開ける前に、舌先を上あご(前歯のすぐ後ろのスポット)に当ててから開くと、軌道が安定しやすい

- 横向きに大口を開ける・顎を鳴らす目的の動きは避ける

実際に外れてしまう・しばらく閉じにくい“ロック”が起きる場合は、早めの相談をおすすめします。

最後に:これらの症状の多くは、当院でのやさしい施術と姿勢・日常ケアの見直しによって負担の軽減を目指せます。状態を丁寧に確認したうえで、無理のない方法をご提案します。迷ったら一度ご相談ください。

21. ケース別の整え方

同じ「あごの不調」でも、出方やきっかけは人それぞれ。ここではよくある場面ごとに、“今日からできる小さな整え方”を具体的にまとめます。強い痛みや腫れ、しびれを伴う場合は無理をせず評価を受けましょう。

朝だるいとクリック音がある場合

朝起きたときの重さや、開け始めの「コクッ」が気になるケース。夜間の食いしばりや、寝姿勢・呼吸の影響が重なりやすい状態です。

状態の見方

起床直後の重さ(0〜10)と、開口の目安(指何本相当)をひと言メモ。音は左右と回数だけでOK。

今日の小さな整え方

・起床後すぐに、痛くない範囲でゆっくり開閉5〜10回。

・熱感がなければ、頬〜こめかみを手のひらで“包むだけの保温”1〜2分。

・朝食はやわらかめ&ひと口小さめ。無理に大口を開けない。

生活の工夫

就寝前30分は画面を減らし、鼻呼吸でゆっくり。舌先は上あごのスポットへ。枕の高さは“あごが上がらない”目安に。

切り替えの目安

開かない日が続く、音が増えて痛みや腫れが出るときは早めに相談を。

口が開かず片噛みが長い場合

“開け始めが重い→片側で噛む→さらに偏る”というループを断ち切る場面です。

状態の見方

開口は指何本相当で。食事1回につき“どちらで多く噛んだか”だけ記録。

今日の小さな整え方

・最初の数口だけ左右交互に噛むルール。硬い食材は小さめに下処理。

・あくびや大口は控えめ(指2.5〜3本を上限の目安)。手で下あごを軽く支える。

・前かがみ作業の合間に、肩をすくめてストンと落とす×3回で首肩の力みをリセット。

生活の工夫

“上下の歯がついていたら歯を離す。”を合図化(席を立つ・画面切替・信号待ち)。タイマーより行動の切れ目が続きます。

切り替えの目安

噛むたび痛む、開口がさらに減る、引っかかって閉じにくい瞬間が出る——このときは評価を優先。

頭痛や耳の違和感を伴う場合

こめかみのこわばりや耳前の緊張が、頭痛や耳の詰まり感とセットで出ることがあります。

状態の見方

頭痛の強さ(0〜10)と出る時間、耳の詰まり感の有無をメモ。画面作業との関連も一言で。

今日の小さな整え方

・こめかみは“押さない”。指腹で皮膚をそっとずらす程度の触れ方を30秒。

・鼻から静かに3呼吸、吐く時間を少し長めに。口元の力みを抜きやすくなります。

・ガムや硬いスナックは“イベント食”に。今日は控える選択も立派なケア。

生活の工夫

画面は目線の高さへ。30〜40分で一度、視線を遠くへ移す“目の休み時間”を。

切り替えの目安

強い頭痛・発熱・耳の痛みや聞こえの変化があるときは、早めの医療相談を。

仕事で食いしばりが増える場合

運転・会議・PC作業など“集中の合図”で無意識に力が入りやすい場面です。

状態の見方

“気づけた回数”を数える発想に切替。×が多くても「気づけた」は前進です。

今日の小さな整え方

・タスクの区切れ目ごとに、唇をそっと閉じて——上下の歯がついていたら歯を離す。

・マウス・キーボードは体に近づけ、肩がすくまない位置へ。

・会議や運転の前に、舌先をスポットへ置いてから開閉2〜3回で“初動の軌道”を整える。

生活の工夫

机の高さは“肘90度で肩が上がらない”を目安に2cm単位で微調整。メモ用紙に合図を書いて見える位置へ。

切り替えの目安

頑張るほど痛みが増す・仕事に支障が出る——このときは環境と体の使い方を一緒に再設計しましょう。

22. 取手市であごの痛みにお困りの方へ

取手市くまもと整骨院はあごの痛みに対応しています。

口を開けると痛い、カクカク音がするなど、顎に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

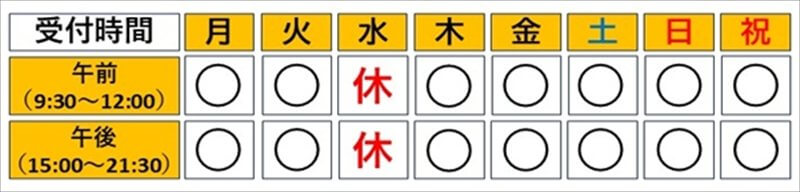

取手駅徒歩三分/完全予約制・土日祝も21:30まで受付

お一人ずつ時間を確保するため、当院は完全予約制となっております。土日祝も21:30まで受付。当日・直前でもご予約可能です。

ご予約はLINEまたはお電話で、希望日時・お名前・簡単な症状をお知らせください。

アクセス・専用駐車場・受付時間の目安

アクセス(徒歩)

JR取手駅西口から徒歩約3分。

専用駐車場

院の近くに専用駐車場があります。番号をご確認のうえご利用ください。場所が分かりにくい場合はお電話ください。

受付時間の目安

午前9:30〜12:00/午後15:00〜21:30(水曜定休)。夜はご予約がない場合、早めに終了することがあります。

初回のながれと持ち物

ながれ

- 受付

- 問診(痛む場面・朝のだるさ・開きやすさなど)

- 姿勢・首肩・あごの連動チェック(痛くない範囲で確認)

- 現状の共有と進め方の確認

- 施術及び日常で続けやすいセルフケアのご提案

- 次回の計画(無理のないペースで)

持ち物・服装・お支払い

- ケガで通院の患者様は健康保険証をご持参ください。

- 普段の服装でOKです(ハーフパンツはご用意してあります。)

- お支払いは現金・クレジット(一括)・アプリ決済・電子マネー・デビットなどに対応しています。

つらい日ほど、ひとりで抱え込まないでください。患者様の今の状態に合わせて、やさしく、できるところから整えていきます。

まずはお気軽にご相談ください。

23. 当院の整体アプローチ やさしく無理なく続けられるケア

「あごだけ」ではなく、首・肩・胸郭・骨盤までを一緒に整えると、日常の負担がスッと軽くなることがあります。強い刺激をあたえず、やさしい手当てと“続けやすい習慣づくり”を柱に進めます。

首・肩・あごの連動評価

まずは今の状態を丁寧に見ます。どの動きで重さが出るか、首の向きやすさ、肩のすくみ、開け始めの軌道などを確認します。

- 「開ける直前に顎が前へ滑りやすい」「右だけ肩が上がる」など、小さなクセを一緒にみつけていきます。

- 痛みの強い日は、触れ方も検査も痛くない範囲で。

全身のバランス調整の方針

あごに負担を集めている“元”を少しずつほどきます。

- 首前方位や肩のすくみをやさしくリセットし、胸郭の動きを出して“開け始め”を軽く。

- 骨盤・肋骨まわりを整え、座り方や立ち方で口元に力が入りにくい土台を作ります。

- 強い圧や衝撃的な手技は用いません。体の反応を見ながら、心地よい強度で進めます。

自宅で再現しやすいセルフケア設計

“その場だけ”で終わらないよう、家や職場で続く形に落とし込みます。

- 合図の作り方:席を立つ・画面切替など“行動の切れ目”を合図に、上下の歯がついていたら歯を離す。

- 呼吸と舌位:鼻から静かな一呼吸→舌先を上あごのスポットへ→唇はそっと閉じる。これで口元の力みが抜けやすくなります。

- 開け方のコツ:指2.5〜3本を上限の目安に、痛くない範囲でゆっくり開閉。大口や無理な左右運動は控えます。

再発を防ぐ生活コーチング

症状の“波”と生活場面をつなげて、戻りにくい仕組みを作ります。

- 仕事環境の見直し:椅子と机の高さ、画面の位置、マウス・キーボードの距離を2cm単位で調整。肩がすくまない配置へ。

- 食事の工夫:最初の数口は左右交互、硬い食材は小さめに下処理。“イベント食”の考え方で無理なく続けます。

- 記録は一言で:痛み0〜10、開口(指何本相当)、クリック音の左右と回数を1日1行。増減が見えれば十分です。

24. 妊娠中 産後の安全なセルフケア

体調の変化が大きい時期は、あご周りの力みも出やすくなります。無理をせず、“安全の目安”を決めてから取り組むと続けやすいです。ここでは妊娠中・産後それぞれに合わせたやさしいケアをまとめます。

体調に合わせた強度設定

妊娠週数や産後の回復段階で、できる範囲は変わります。痛みや張りが強い日はお休みが最優先です。

妊娠中の目安

- 初期〜中期:短時間・小さな動きから。あごはゆっくり小さめの開閉(指2〜2.5本を上限の目安)。長くうつむく作業は小分けに。

- 後期:仰向けで長時間は避け、**横向き(シムス位)**で休憩を。力の入る大あくびや無理な左右運動は控えます。

- 中止サイン:めまい・息苦しさ・強い張りや出血感。感じたらすぐ中止し、安静を。

産後の目安

- 0〜6週:休息優先。あごは**“触れるだけ・支えるだけ”のケア**にとどめます。

- 6〜12週:日中にやさしい開閉2〜3回。抱っこ後の首肩リセットを加えます。

- 3か月以降:体調に合わせ、回数を少しずつ増やします。無理はしません。

抱っこや授乳での姿勢配慮

育児中は、首が前に出て口元が力みやすい姿勢になりがちです。“支える”工夫であごの負担が軽くなります。

抱っこの基本

- 胸郭を起こす→骨盤を立てるの順で座位を作り、赤ちゃんは体に近づけて支える(遠くで抱えない)。

- 肘は体側に寄せると肩がすくみにくく、耳前の張りが出にくくなります。

授乳のコツ

- 授乳クッションで高さを合わせる(お母様が前に倒れない高さ)。

- 赤ちゃんを口へ「連れてくる」イメージで、お母様が首を前に突き出さない。

- 途中で一度、鼻からひと呼吸→唇そっと閉じる→上下の歯がついていたら歯を離す。

あくび・くしゃみのとき

- 手で下あごをそっと支え、小さめのあくびに。くしゃみは口を大きく開けず、上体を起こして受け流します。

睡眠と休息の取り方

睡眠不足はあごの力みを強めます。短くても質を上げる工夫が助けになります。

妊娠中の休み方

- 左向き横向きが呼吸しやすいことが多いです。枕は「額とあごが水平」になる高さに。

- 就寝前は画面時間を短くし、鼻呼吸で1〜2分ゆっくり。口元がゆるみます。

産後の休み方

- 授乳や抱っこの合間に5〜10分の仮眠でも可。横になる前後で肩をすくめてストン×1回。

- 朝起きてすぐは小さめ開閉を2回だけ。大きく開けるのは避けます。

相談の切り替え目安

迷ったら、遠慮なくご相談ください。安全を確認しながら進めます。

歯科・口腔外科を優先する目安

- 強い腫れや発熱、歯ぐきからの出血・膿がある

- 口がほとんど開かない、噛み合わせが急に変わった

- しびれ・麻痺、外傷後の痛みが続く

産科へ相談する目安

- 不正出血・強い腹部の張り・めまい・動悸など、妊娠経過に関わる不調

整体でお手伝いできること

- 首・肩・胸郭のやさしい調整、抱っこ・授乳・家事動線の姿勢づくり、日常で続けやすい負担の減らし方の設計。医療的処置は行いません。

体調は日によって揺れます。できる日は少し、しんどい日はお休み。“無理しない”がいちばんのケアです。

25. 更年期とあごの不調への向き合い方

「最近、あごが重い」「カクッと鳴る日が増えた」——更年期の揺らぎと重なって、口まわりの違和感が目立つことがあります。がんばって“矯正”しようとせず、やさしく・意識しすぎず整えるのがコツです。

更年期にあごが気になりやすい理由

体の変化と連動

ホルモン変動や睡眠の質のゆらぎ、熱感(ほてり)や喉の乾きが重なると、首まわり〜口元に力が入りやすくなります。前かがみ姿勢や長時間の画面作業も、開け始めの重さを招きやすいきっかけです。

出方のパターン

朝だけ重い/夕方にじわっとだるい/開け始めだけカクッと鳴る——など“時間帯ときっかけ”がセットになりがち。強い腫れや発熱がなければ、まずは日常の整え方からで十分です。

今日からできる“意識しすぎない”ケア

合図でふわっと戻す

「正しく動かそう」と力むほど、ぎこちなくなります。席を立つ・画面を切り替える等の合図を決め、合図が来たら**上下の歯がついていたら歯を離す。**だけ実行。数えたり測ったりはしません。

開け方は小さめ・回数少なめ

指2.5〜3本を上限の目安に、痛くない範囲でゆっくり1〜2回だけ開閉。滑らかさを感じたらおしまい。チェックは不要です。

口の乾き対策

こまめな水分と、鼻呼吸を意識。舌先を上あごの“スポット”にそっと置くと、口元の力みが抜けやすくなります。

食事と生活の小さな工夫

一口サイズを小さく

最初の数口は左右交互に。硬い食材は小さめに下ごしらえ。大口が必要な食べ方は控えめに。

ほてりが強い日は

冷却で一気に冷やすより、室温・衣服で全身の熱さを整えてから、頬は“手のひらで包むだけ”の保温に。強い押圧は避けます。

就寝前の整え方

画面を少し遠ざける

寝る前30分は画面を短めにし、鼻からゆっくり3呼吸。唇はそっと閉じ、舌先はスポットへ。あごが“休む姿勢”に戻りやすくなります。

朝いちの一手

起きてすぐは小さめ開閉を1〜2回だけ。大あくびや顎を鳴らす目的の動きは控えましょう。

受診・相談の切り替え目安

歯科を優先するサイン

強い腫れ・発熱、歯ぐきからの出血や膿、口がほとんど開かない、噛み合わせの急な変化、しびれ・麻痺を伴う——こうした場合は歯科(口腔外科を含む)へ。

整骨院でお手伝いできること

首・肩・胸郭のやさしい調整、姿勢や噛みしめが出やすい場面の整理、無理のない日常ケアの設計など、患者様のペースに合わせて伴走します。

まとめ

“意識して頑張る”より、合図で戻す・小さめに動かす・乾きを減らす・寝る前に整えるの4点だけで十分。波はあって当然です。強い症状がなければ、できる日だけ少し続ける——それで前に進めます。

26. あごが軽い毎日へ 前向きに取り組むコツ

「頑張る」より「続けられる形」に変えるだけで、負担はぐっと減ります。むずかしいことはしません。生活の中に小さな工夫をしのばせて、自然に続く流れを作りましょう。

まずは“ひとつだけ”決める

一度にあれこれ変えると続きません。最初は一番やさしい一手だけに絞ります。

例)席を立つたびに口元をゆるめる/最初の数口だけ左右交互に噛む。

合図に任せて、意識しすぎない

「正しく動かそう」と考えるほど、口元は固くなりがち。行動の切れ目(画面を切り替える・電話を終える・車の発進や停止など)を合図にして、唇をそっと閉じ、上下の歯が触れていたら離します。回数を数えたり、開き具合を測ったりは不要です。

“できた”を数える

痛みの点数より、行動の変化を見ましょう。

例)合図に気づけた回数/大口を避けられた食事回数/最初の数口を左右交互にできた回数。小さな前進が積み重なると、戻りにくくなります。

調子の“波”はあって当然

良い日もあれば、いまいちの日もあります。うまくいかなかった日は、翌日をフラットに戻すだけで十分。挽回しようと無理をせず、決めておいた“ひとつだけ”にそっと戻します。

周りの力を上手に借りる

家では硬い食材を小さめに切ってもらう、職場では椅子とモニターの高さを整えて肩がすくまない配置にする——ひと言お願いするだけで、続けやすさが変わります。

顎に痛みや違和感を感じたら我慢せずに取手市くまもと整骨院にお気軽にご相談ください。