脊椎分離症・すべり症による腰痛でお悩みの方へ

腰を反るとズキッと痛む、じっと立っているだけでも腰が抜けそうな感覚がある。

「ぎっくり腰とは違うけど、何かおかしい…」そんな違和感を放置していませんか?

実はそれ、“腰の骨がズレている”サインかもしれません。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

以前、バレー部に所属している中学生の男の子が来院しました。練習中に腰に違和感を覚え、それからずっと痛みが引かず、親御さんと一緒に相談に来られたんです。詳しく検査してみると、脊椎分離症の兆候が。本人も「ただの筋肉痛だと思ってた」と話してくれましたが、実際は骨にストレスが蓄積していた状態でした。早めに気づけたおかげで、部活を続けながら無理なくケアを進めることができました。

脊椎分離症やすべり症は、子どもから大人まで幅広い世代に起こりうる腰のトラブルです。そして、多くの方が「まさか自分が…」と気づかずに放置してしまい、症状が進行してから相談に来られます。このブログでは、そんな“見えない腰の異常”について、整体の視点から原因・特徴・改善方法・予防までを詳しく解説していきます。腰に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

- 1. その腰痛、“骨がズレてる”かも?分離症・すべり症の基本を知ろう

- 2. 整体に来る人が訴える“腰の痛み方”には共通点がある

- 3. なぜ腰の骨がズレてしまうのか?原因を理解する

- 4. 知らぬ間に腰が壊れる?“ズレ腰”を生む日常のクセ

- 5. 中高生に多い“ジャンプ腰”ってなに?

- 6. 大人のすべり症は“年齢”だけが原因じゃない

- 7. レントゲン・MRIで何がわかる?検査の役割と限界

- 8. 痛みがない=治った?その判断が危ない理由

- 9. 絶対に避けたい!痛みを悪化させるNG習慣

- 10. 痛みが出たとき、まず何をすべき?整体的な初期対応

- 11. 整体で良くなるって本当?分離・すべり症への対応とは

- 12. 腰だけを見ない|骨盤・股関節・胸椎の連動がカギ

- 13. 見逃されがちな“足元からのゆがみ”に注目

- 14. インナーマッスルが働かないと腰は壊れやすい

- 15. クセのある体の使い方が腰痛の再発を招く

- 16. 再発を防ぐために、整体でできる予防とサポート

- 17. スポーツ復帰・仕事復帰を目指す方へ

- 18. 脊椎分離症についてのよくある質問

- 19. 取手市くまもと整骨院での対応について

- 20. もう一度笑顔で過ごせるために

1. その腰痛、“骨がズレてる”かも?分離症・すべり症の基本を知ろう

腰を反るとズキッと痛む、立っているだけで腰が抜けそうな感覚がある。そんな違和感を覚えていませんか?

「ぎっくり腰でもヘルニアでもないけれど、なんだか腰が落ち着かない…」そう感じているなら、脊椎分離症やすべり症の可能性があります。

この章では、“骨がズレる”とはどういうことか、その基本をわかりやすくお伝えします。

脊椎分離症とは?腰の骨に起こる“見えない異常”

脊椎分離症は、背骨の中でも腰椎と呼ばれる部分に起こる小さな骨の亀裂=疲労骨折です。特に中高生の運動部やジャンプ動作が多いスポーツに関わる方に多く見られます。

この骨折は事故や転倒ではなく、反る・跳ぶ・捻るといった動作を繰り返すことで生じるため、自分では気づかないまま進行していることも珍しくありません。

見た目では判断できず、レントゲンやCTなどの画像検査でようやく見つかることもあるため、“見えない異常”と呼ばれることもあります。

すべり症とは?背骨が前にズレてしまう状態

すべり症とは、背骨の土台となる椎体が、本来の位置から前方にずれてしまう状態です。

土台がズレることで、神経の通り道が狭くなり、腰痛だけでなく下半身のしびれやだるさ、脱力感を伴うことがあります。

椎間板の変性や靭帯のゆるみ、筋肉の支え不足などが背景にあることが多く、分離症との併発や進行例もよく見られます。

分離症とすべり症の関係は?なぜ併発するのか

脊椎分離症で腰椎の一部が割れると、その部位の安定性が失われます。するとその周囲の関節や靭帯が、バランスを保とうと過剰に働き、結果的に骨が滑ってしまう=すべり症へとつながることがあります。

特に成長期や高齢の方など、筋肉や骨の支えが弱い状態では、分離とすべりが同時に進行していることも少なくありません。

ズレた骨が神経に触れるとどうなるのか

腰椎には脊髄神経が通っており、骨のズレがこの神経に触れると、様々な症状を引き起こします。以下のような状態に心当たりはありませんか?

腰の鈍い痛み、ズキンと走る鋭い痛み

最も多いのは、慢性的な腰の鈍痛です。朝起きたとき、長時間同じ姿勢で過ごした後、腰が固まったように重く痛むという訴えが多くあります。

また、ふとした動きの瞬間に「ズキッ」と電気が走るような鋭い痛みが出ることもあります。これは、神経が直接刺激を受けた場合に多く見られます。

お尻、太もも、ふくらはぎにかけてのしびれ

腰の神経は下肢の感覚や筋肉の動きにも関与しているため、ズレが進行すると坐骨神経痛のような症状が出ることもあります。

お尻の奥がしびれる、太ももやふくらはぎにピリピリした違和感がある場合は、神経の圧迫を疑う必要があります。

足に力が入りにくくなる

骨のズレが神経の機能を阻害している場合、足の筋力がうまく発揮されなくなることがあります。

「つまずきやすくなった」「歩いていると足が勝手に力が抜ける」と感じたら、腰からの神経信号が届きにくくなっている可能性があります。

長く立ったり歩いたりすると足がだるくなる

しびれや筋力低下の前兆として、長時間の立位や歩行による足のだるさを訴える方も多くいます。

これは「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」といって、歩くとだるくなる→休むと回復→まただるくなる…というパターンを繰り返すのが特徴です。

明らかな痛みがないために見逃されやすいですが、すべり症が進行しているサインかもしれません。

自覚がないまま進行しているケースが多い

分離症やすべり症は、気づいたときには悪化していたという方が非常に多いです。

初期には大きな痛みが出ないことも多く、「ちょっと変かな?」というレベルで放置されがちです。

気になる腰の違和感が長く続いている場合、早い段階で身体の状態をチェックしておくことが、将来的な悪化を防ぐカギになります。

2. 整体に来る人が訴える“腰の痛み方”には共通点がある

「ぎっくり腰みたいに動けなくなるわけじゃないけど、ずっと腰がスッキリしない」

「痛みの出方が毎回違っていて、自分でもよくわからない」

もし、あなたもそんな腰の不安定さを感じているなら、分離症やすべり症の可能性があります。

実際に当院に来られる方のお話を聞いていると、ある共通した“痛み方の特徴”が浮かび上がってくるんです。

反ると痛い、動き出しで痛い

腰を反らすとズキッと鋭く痛む。立ち上がる瞬間や寝返りのタイミングでズドンと響く。

そんな“動きの始まり”に強く出る痛みは、腰椎が不安定になっている典型的なサインです。

このような痛みは、椎体のズレが神経や関節に瞬間的に圧をかけることで発生します。

あなたも、朝起き上がるときや、ズボンを履く動作で「うっ…」と動きが止まってしまうようなことはありませんか?

お尻や足にしびれや重だるさが出る

「腰だけじゃなくて、お尻や脚までダルい」「ピリピリと電気が走る感じがある」

このような症状は、ズレた腰椎が神経を刺激している可能性を示しています。

特に、椎間関節のズレが坐骨神経に影響すると、お尻から太もも、ふくらはぎにかけて違和感が広がることがあります。

足の冷えやしびれが気になり始めたら、単なる筋肉の疲労ではなく“神経の圧迫”を疑ってみてください。

腰が抜けそうな感覚がある

腰が“スカッ”と抜けるような、グラグラと支えのない感じがする。そんな感覚はありませんか?

これは腰椎の安定性が失われ、深層の筋肉(インナーマッスル)がうまく機能していない証拠です。

「立ち上がるときにグキッとくるのが怖い」

「支えがないような不安感がずっとある」

そんな感覚を抱えている方は、見えないところで“体の支え”が崩れてきているかもしれません。

立っているだけでもツラい

動いているときはまだ平気なのに、じっと立っていると腰がつらくなる。

こんな状態もすべり症の特徴のひとつです。

腰椎が安定していないと、静止しているときに“支え続ける力”が必要になります。

それにより、筋肉や靭帯が常に緊張し、疲労や痛みが蓄積されてしまうのです。

「買い物中のレジ待ちがつらい」「電車で立ちっぱなしが苦手」

思い当たることがあれば、腰の支えが失われている可能性があります。

痛みの出方が日によって違う

「昨日は平気だったのに、今日はめちゃくちゃ痛い」

「昼になるとラクになるのに、夕方またツラくなる」

そんなふうに、日によって・時間によって症状が変わるのも、分離症やすべり症の特徴です。

これは、筋肉の緊張具合やその日の姿勢、動き方のクセによって腰椎のズレ具合が変動するからです。

一見気まぐれに見えるこの変化も、実は体が“何かおかしい”と教えてくれているサインかもしれません。

もしあなたも「腰が安定しない」「症状がコロコロ変わる」と感じていたら、骨のズレによる影響を考えてみる価値があります。

3. なぜ腰の骨がズレてしまうのか?原因を理解する

「骨がズレる」と聞くと、交通事故や転倒など、大きな衝撃を想像するかもしれません。

でも実際には、日々のちょっとした動作や姿勢のクセが積み重なって、腰椎にズレが生じてしまうことがほとんどです。

ここでは、分離症・すべり症が起こる背景にある“腰が壊れていく過程”を、一緒に見ていきましょう。

繰り返しの動作で蓄積される負荷

あなたは毎日、どんな姿勢でどんな動きを繰り返していますか?

たとえばスポーツでのジャンプやダッシュ、仕事での中腰作業、家事での前かがみ姿勢…。

腰には気づかないうちに、何百回、何千回という“同じ負荷”がかかり続けています。

この繰り返しが、背骨の同じ部分に集中的なストレスをかけてしまい、やがて骨にひびが入る=分離症へと進行するのです。

つまり、一度の大きな力ではなく、“小さな負担の積み重ね”が腰の破綻を生むんです。

姿勢のクセが関節にねじれを生む

「猫背ぎみ」「反り腰」「片足に体重をかけがち」など、自分の姿勢に思い当たることはありませんか?

これらの姿勢のクセは、腰椎に“ねじれ”や“反り過ぎ”を生み出します。

本来まっすぐ積み重なるはずの背骨が、クセによって傾いたりズレたりすると、関節や筋肉のバランスが崩れ、一部の骨に過剰な負担がかかる状態になります。

その結果、分離やすべりが起こりやすくなるのです。

正しい姿勢を意識しているつもりでも、無意識のクセは意外と強く根付いています。

体幹が弱くなると腰が過剰に頑張る

体幹とは、いわゆる“お腹まわりの支える筋肉”のこと。腹横筋・多裂筋・横隔膜など、インナーマッスルと呼ばれる筋肉たちです。

この体幹がしっかり働いていると、腰椎に過剰な動きが出るのを防ぎ、骨の安定性が保たれます。

しかし、運動不足や座りすぎなどによって体幹が弱くなると、支えが効かなくなり、腰が“1人で頑張る”状態になります。

この過剰な頑張りが、椎間関節や椎弓にダメージを与え、分離・すべりにつながるのです。

「腰だけで動いている感じがする」「お腹に力が入らない」という方は要注意です。

成長期や加齢など“骨の状態”も影響する

骨は常に変化しています。特に、成長期の子どもと、加齢によって骨密度が低下している高齢者は、それぞれ違った理由で腰椎が壊れやすくなります。

- 成長期:骨が柔らかく、急激な身長の伸びによって筋肉とのバランスが崩れやすい

- 高齢期:骨がもろくなり、ちょっとした負荷でも変形やズレが起きやすい

こうした骨の状態によっても、分離症・すべり症のリスクは高まるのです。

「年齢だから仕方ない」と思われがちですが、早めに知って対策することで予防は可能です。

筋肉のバランスが崩れると何が起きる?

背中・腰・お腹・お尻・もも・ふくらはぎ……

私たちの体は全身の筋肉がバランスよく働いて、はじめて“正しい姿勢と動き”が保たれます。

でもどこかの筋肉が固すぎたり、逆に働かなさすぎたりすると、一部の筋肉にばかり負担が集中し、骨を引っ張ってズレさせてしまうことがあります。

「太ももがパンパンに張っている」「お尻に力が入らない」「腰ばかり疲れる」

そんな方は、筋肉バランスの乱れが腰椎のズレを生んでいる可能性が高いです。

あなたの腰痛は、もしかすると「骨」だけでなく「使い方」にも原因があるかもしれません。

だからこそ、“動き”と“体の支え方”を見直すことが重要です。

4. 知らぬ間に腰が壊れる?“ズレ腰”を生む日常のクセ

「特に何をしたわけでもないのに、腰が痛い日がある」

「思い当たる原因がないのに、腰がずっと重い」

そんな違和感がある方は、日々の姿勢や動作のクセが腰に負担をかけ続けているのかもしれません。

この章では、脊椎分離症やすべり症の背景にある“無意識の悪習慣”について見ていきましょう。

スマホ姿勢・猫背が腰に与える影響

下を向いたままスマホを操作している時間、どれくらいありますか?

長時間のスマホ操作やデスクワークによって首が前に出て背中が丸くなると、腰はバランスを取るために自然と反るようになります。

この“代償の反り”が、腰椎の下部に集中したストレスを与えるのです。

「背中が丸いのに、腰だけ反っている」そんなアンバランスな状態が続くと、椎間関節や椎弓に負荷がかかりやすくなり、分離やすべりの原因になります。

脚を組む・片側に体重をかける習慣

イスに座るとき、無意識に脚を組んでいませんか?

また、立っているときに片足に体重をかけるクセはありませんか?

これらの習慣は、骨盤の左右差を生み、背骨全体のバランスを崩す原因になります。

骨盤が傾くと、それに合わせて背骨も傾き・ねじれ・反りが強くなり、腰の一部に負荷が集中しやすくなります。

姿勢を正している“つもり”でも、骨盤が歪んでいたら、上に乗っている腰椎は歪みに逆らえません。

足元の歪みが腰椎に伝わる理由

「腰のことなのに、足が関係あるの?」と思う方も多いかもしれません。

でも実は、足の接地バランスや足裏のアーチ構造が崩れていると、体の軸がグラつき、その影響が腰にまで及ぶんです。

- 扁平足や外反母趾がある

- 片方の靴底だけ極端にすり減っている

- 歩くときに膝が内側に入る

このような状態は、下半身から背骨全体に“ねじれ”を伝え、腰椎に不自然なストレスをかけ続けます。

腰がつらいときは、足元から見直すことも大切です。

反り腰や巻き肩の人が要注意な理由

一見「姿勢がいい」と思われがちな反り腰。実はこれも分離・すべり症のリスクを高める原因になります。

腰が必要以上に反った状態では、椎体の後方部分が常に圧迫され、椎弓へのダメージが蓄積されやすくなるのです。

また、巻き肩(肩が内に入り、胸が閉じた姿勢)になると、背中が丸まり、腰だけが反る“S字の強調姿勢”になります。

このような姿勢のクセがある方は、腰椎へのストレスが無意識に続いている可能性が高いです。

「たまたま」ではない腰痛の背景

朝起きたら腰が痛かった。ちょっと重い物を持ったら痛くなった。

こんなふうに、「たまたま」「そのときだけ」と考えてしまうこと、ありませんか?

でも実際には、その“たまたま”の裏に、長年積み重ねてきた体の使い方のクセや歪みがあることが多いんです。

ほんの些細な動きが引き金になったとしても、そこに至るまでの“積み重ね”がなければ、痛みは起きません。

つまり、「最近急に腰が痛くなった」というケースでも、実は時間をかけて腰が壊れてきた結果ということ。

その事実に気づけるかどうかが、今後の回復のスピードや再発予防に大きく関わってきます。

5. 中高生に多い“ジャンプ腰”ってなに?

部活を頑張るお子さんが「腰が痛い」と言い出したとき、あなたはどんなことを思い浮かべますか?

筋肉痛?疲れ?それとも成長痛?

実はその痛み、“ジャンプ腰”とも呼ばれる脊椎分離症のサインかもしれません。

ここでは、特に成長期の子どもに多く見られる“ジャンプ腰”の正体について深掘りしていきます。

ジャンプやダッシュで背骨にかかる負荷

ジャンプやダッシュは、腰椎にとって非常に負担の大きい動きです。

特に背骨の後方(椎弓)には「反る」「ひねる」といった動作が加わると、かなり強い圧力とねじれの力が集中します。

繰り返しこの負荷がかかると、椎弓が耐えきれず、疲労骨折を起こしてしまう=脊椎分離症に進行していきます。

このような経緯で起こる腰の異常が、いわゆる“ジャンプ腰”と呼ばれているのです。

成長期の骨が壊れやすい理由

子どもの骨は大人よりも柔らかく、成長過程の途中にあります。

筋肉や腱の発達が骨の成長についていけない時期には、骨に対して直接的なストレスが集中しやすいのです。

また、骨の強度が未完成なため、大人なら耐えられるような動きでも、子どもでは骨の一部に負担が偏りやすくなります。

これが、成長期の子どもに分離症が起こりやすい理由のひとつです。

「うちの子、特に転んだりしてないんですけど…」という親御さんがとても多いですが、“日常の練習や動きの中で壊れていく”のがジャンプ腰の怖いところです。

筋力・柔軟性のアンバランスが招くトラブル

中高生の身体は、成長のスピードが早いため、筋力や柔軟性のバランスが非常に崩れやすい時期でもあります。

たとえばこんな状態、思い当たりませんか?

- 太ももはパンパンだけど、お尻や体幹に力が入らない

- 股関節が硬く、動きがぎこちない

- 腰を反らせて動くクセがある

このような状態では、筋肉がうまく骨を支えきれずに、腰椎に直接ストレスがかかりやすくなります。

つまり、運動量そのものよりも、「身体の使い方」のクセが大きなリスクになっているのです。

部活や練習の量と痛みの関係

「休むと少し良くなるけど、また練習すると痛くなる」

こういった症状の繰り返しは、分離症の“初期サイン”の可能性があります。

特にバレーボール・サッカー・野球・陸上・体操など、ジャンプやスプリントが多い競技では腰への負担が大きく、症状に気づくタイミングが遅れる傾向があります。

練習量が増えてくる中学2〜3年頃に、「本人も気づかないうちに骨が壊れていた」というケースも珍しくありません。

痛みがあったらすぐに休ませるべきなのか、それとも様子を見ていいのか、判断に悩む親御さんも多いですが、“続けられるレベルの痛み”こそが放置されがちで危険なのです。

子どもが見せる“隠れたサイン”とは?

分離症の子どもたちは、強い痛みを訴える前に**“腰の違和感”や“無意識の動きの変化”**を見せていることが多いです。

- 急に前かがみの姿勢が増えた

- 腰を触るクセが増えた

- ジャンプや走り出しのときに腰に手を当てる

- 練習後にだけ「ちょっと痛い」と言う

こうした小さな変化を見逃さずに気づいてあげることで、進行を防ぎ、競技を続けながらケアする道も選べます。

「このくらい大丈夫かな?」と思うその違和感。

それが、体からの“これ以上は危ない”というサインかもしれません。

6. 大人のすべり症は“年齢”だけが原因じゃない

「年を取ったから仕方ない」と腰の痛みをあきらめていませんか?

実際、すべり症は中高年に多い疾患ではありますが、本当の原因は“年齢”ではなく“体の使い方”にあることが多いんです。

この章では、大人のすべり症に多い背景や、気づかないうちに悪化させてしまう生活習慣を深掘りしていきます。

長時間の座り作業で腰が固定される

一日中パソコンに向かっている、長時間の車の運転が日常という方、腰が固まったような感じが続いていませんか?

このような座りっぱなしの生活は、腰椎が常に同じ角度で圧迫され、可動性を失っていく原因になります。

また、座位では股関節の動きが制限されるため、その代償として腰が余計に動くようになり、関節の摩耗や椎体のズレが進行しやすくなるのです。

何気ない日常の座り方が、すべり症の引き金になることもあると知っておきましょう。

体幹が弱くなると腰への負担が増える

年齢とともに体幹の筋肉は少しずつ衰えていきます。

特に、**インナーマッスル(腹横筋・多裂筋など)**の働きが弱くなると、腰椎を安定させる力が不足し、骨や関節にダイレクトな負荷がかかるようになります。

「姿勢を保つのがしんどい」「背筋を伸ばすと疲れる」

そんな感覚がある方は、知らず知らずのうちに腰だけで支えている状態になっているかもしれません。

この“支えの欠如”が、すべり症を悪化させる大きな要因になります。

反り腰と猫背の複合姿勢が腰を壊す

実は、大人のすべり症の多くに共通しているのが「反り腰+猫背」の複合姿勢です。

背中が丸まっているのに、腰だけが必要以上に反っている——この姿勢は一見普通に見えますが、腰椎の下部に極端なストレスを与える状態なのです。

こうした姿勢のクセがあると、常に骨が“前に滑ろうとする力”を受けていることになり、すべり症の進行を早めてしまいます。

「昔より姿勢が悪くなったかも…」と感じている方は、腰への負担が増しているサインかもしれません。

産後や更年期の女性にも多い理由

女性特有のライフステージも、すべり症に大きく関わっています。

- 産後:ホルモンの影響で靭帯が緩み、骨盤や腰椎の安定性が低下しやすい

- 更年期:骨密度の低下や筋力の衰えにより、関節のズレや変形が起こりやすい

また、子育て中の中腰姿勢や家事の繰り返し動作など、日常生活での負荷も少なくありません。

「出産してから腰が痛みやすくなった」「更年期に入ってから姿勢が崩れてきた」——そんな方は、すべり症を予防・改善するタイミングに来ている可能性があります。

“使いすぎ”より“使い方”の問題

「年だから」「仕事で腰を使ってるから」といった理由だけで、痛みをあきらめていませんか?

確かに年齢や仕事の影響はあるかもしれません。でも本当の問題は、腰の“使いすぎ”ではなく、“使い方”が悪いことによる負荷の偏りなのです。

- 動きが極端に偏っている

- 間違ったフォームで体を使っている

- 無意識のクセが積み重なっている

これらはすべて、腰椎をズレさせる下地になります。

正しく使えば、年齢に関係なく腰の状態は改善していきます。「仕方ない」と思っていた痛みも、見方を変えれば変えられる可能性があるのです。

7. レントゲン・MRIで何がわかる?検査の役割と限界

「整形外科で検査したけど“異常なし”って言われました」

「画像には映らないけど、やっぱり痛いんです」

こうした声を、多くの患者様から耳にします。

レントゲンやMRIは確かに重要な検査ですが、“映るもの”と“映らないもの”があることも知っておく必要があります。

ここでは、画像診断の役割とその限界、そして整体の視点との違いについてお話しします。

レントゲンで見えるのは骨の状態だけ

レントゲンは、骨の形やズレ、骨折の有無を確認するための基本的な検査です。

脊椎分離症の場合、椎弓が切れている“犬の首輪サイン”など、特有の変化が映し出されることがあります。

ただし、レントゲンで確認できるのは静止した骨の構造のみであり、筋肉・靭帯・神経・動き方といった動的な情報は一切わかりません。

「レントゲンでは異常なし」と言われても、症状がある場合は、その背後に骨以外の原因が隠れている可能性があります。

MRIでは神経の圧迫などを確認できる

MRIは、骨だけでなく椎間板・神経・筋肉・軟部組織まで詳しく映し出すことができます。

すべり症で神経が圧迫されているケースや、椎間板の変性が進んでいるケースでは、MRIが有効な情報を提供してくれることもあります。

とはいえ、MRIも万能ではありません。仰向けでじっと寝た状態で撮影するため、動きの中で起こる問題は映らないという限界があります。

「歩くと痛いのに、検査では異常なし」

そんな場合、動作中の問題が静的な検査に映っていないだけという可能性が考えられます。

“異常なし”でも痛みがあることは珍しくない

画像上では何の異常も見つからない。それなのに、実際には痛みが続いている。

この現象は決して珍しくありません。むしろ、痛みの原因が“映らないもの”にあることの方が多いのです。

たとえば、

- 動作のクセによる筋肉の過緊張

- 姿勢の崩れによるストレスの集中

- 微細な関節のゆがみや連動不全

こうしたものは、レントゲンやMRIでは見つかりません。

それでも体には確かに“異常な負担”がかかっていて、そこから痛みが生まれているのです。

画像で異常が見つかった=痛みの原因とは限らない

逆に、レントゲンやMRIで分離やすべりが確認された場合でも、それが今の痛みの“本当の原因”とは限らないこともあります。

- すでに治癒していて、別の場所が原因になっている

- 画像に映る所見は“古傷”であり、今は影響していない

- ズレがあっても、周囲の筋肉や神経がカバーして症状が出ていない

画像所見はあくまでも“静止画”であり、それだけで判断を下すのは非常に危険なのです。

整形外科と整体の見立てはどう違う?

整形外科では、主に「構造の異常」を中心に診断します。骨の変形・ズレ・炎症・神経圧迫など、明確な異常があるかどうかを画像で確認するのが中心です。

一方、整体では「動きの異常」や「体の使い方」を見ていきます。

- どう動くと痛いのか

- 姿勢やバランスはどうなっているか

- 筋肉・関節・神経の連動はスムーズか

つまり、整形外科が“形”を診るのに対して、整体は“動きと関係性”を診ていると考えていただくとわかりやすいかもしれません。

どちらか一方だけで判断せず、それぞれの視点を上手に活用することで、痛みの原因をより正確に把握できるようになります。

8. 痛みがない=治った?その判断が危ない理由

「最近、腰の痛みがなくなったから大丈夫かな」

「前ほど痛くないし、もう治ったかも」

そんなふうに思って、治療やケアをやめてしまったことはありませんか?

実はこの“痛みがないから治った”という考え方こそが、分離症・すべり症を長引かせたり再発させたりする大きな原因になります。

ここでは、なぜ“無症状=完治”と判断するのが危険なのか、その理由を一緒に見ていきましょう。

症状が落ち着いても原因が消えたわけではない

痛みは、体が発する「今ここに負担がかかっている」というサインです。

しかしサインが消えたからといって、原因自体がなくなったとは限りません。

たとえば、分離症でできた骨の亀裂は、完全に癒合しないまま痛みだけが落ち着くケースも多くあります。

すべり症も、一時的にズレが安定したように見えても、また少しずつ進行することも。

つまり、「痛くないから治った」は思い込みであり、本質的には**“痛くなくても壊れている可能性”がある状態**なのです。

痛みが出たり引いたりを繰り返す理由

「一度よくなったと思ったのに、また痛くなった」

「調子が良い日と悪い日が交互にやってくる」

分離症・すべり症の方には、こうした“波のある症状”が非常に多く見られます。

これは、骨の状態や筋肉のバランスが日々変化しており、動き方や疲労のたまり具合によって負担のかかり方が変わってしまうからです。

良くなったと思って無防備に動きすぎると、再び症状が悪化する…というサイクルに陥りやすいのです。

痛みの波を繰り返している間は、本当の意味での“回復”には至っていないサインと考えましょう。

“良くなったと思ったらまた痛い”はよくある話

当院でも、「最初の頃より全然ラクになったのに、最近また痛くなってきました」という方はとても多くいらっしゃいます。

これは決して珍しいことではなく、痛みが消えることと、体が整うことのタイミングがずれているだけなのです。

本来、痛みが取れた後も“再発しない身体の状態”を目指してケアを続ける必要があります。

ここを中途半端に終わらせてしまうと、また同じ痛みに悩まされてしまうのです。

再発しやすい人の生活習慣に共通すること

再発しやすい人には、ある共通点があります。

- 姿勢のクセを自覚していない

- ケアを途中でやめてしまう

- 痛みがなくなると無理な動きをしてしまう

- 長時間の同じ姿勢が多い生活をしている

- 体幹トレーニングやメンテナンスをしていない

これらはすべて、「原因を放置している状態」にあたります。

分離症やすべり症は一時的な痛みだけでなく、“再発しない身体づくり”までが本当の治療です。

症状がなくても“動き”が悪いと戻るリスクがある

あなたは「痛くないけど、なんとなく腰が固い」「反るのが怖い」と感じていませんか?

実はこれも、体の動きの質が回復しきっていない証拠なんです。

痛みがない状態をゴールにすると、そこでケアを終えてしまいがちですが、

本当に再発を防ぐには、正しい動きと安定した姿勢を取り戻すところまでが必要です。

腰の状態は、あなたの“体の使い方”次第で良くも悪くもなります。

「もう痛くないから大丈夫」ではなく、「今だから整えられるチャンス」と前向きにとらえていくことが大切です。

9. 絶対に避けたい!痛みを悪化させるNG習慣

「腰が痛いとき、どう過ごせばいいのかわからない」

「これって逆に悪化させてないかな…?」

そんな不安を感じながら、なんとなく自己流で対処していませんか?

分離症・すべり症の痛みは、ほんの小さな行動で悪化することもあります。

ここでは、整体の視点から見た“やってはいけないNG習慣”をひとつずつ解説します。

動きすぎる

「少しラクになってきたから」といって、急に普段どおりに動き始めるのは危険です。

ズレや炎症が残っている状態で無理をすると、症状がぶり返したり、ズレが進行するリスクがあります。

特に、重い物を持ち上げる・長時間の立ち仕事・急な方向転換などは、腰に強い負担をかけてしまいます。

動ける=治った、ではないという意識を持つことが大切です。

我慢する

「これくらいの痛みなら大丈夫」「動いていればそのうち慣れる」

そんなふうに痛みを無視してしまうと、体が“ゆがんだ動き”を覚えてしまう恐れがあります。

本来使うべき筋肉を避けて動こうとすることで、他の部位に余計な負担がかかり、腰痛以外のトラブルを引き起こすことも。

我慢強い方ほど、悪化させやすい傾向があるので注意が必要です。

合わないストレッチ

「腰が痛い=伸ばせばいい」と思いがちですが、分離症・すべり症にとって“反らす”ストレッチは危険です。

ヨガや体操の中には、腰椎を過度に反らせる動きが含まれているものもあり、痛みを悪化させる原因になります。

どのストレッチを選ぶかによって、回復が早まることもあれば、逆に遠のくこともあるのです。

自己判断でのケアは慎重に行いましょう。

サポーターに依存しすぎる

コルセットや腰ベルトは、急性期のサポートにはとても有効です。

しかし、ずっと使い続けることで筋力が落ち、かえって腰が弱くなってしまうこともあります。

“頼るもの”から“手放すための道具”へと意識を変え、必要なタイミングと卒業のタイミングを見極めて使うことが大切です。

素人のマッサージに頼る

家族や友人に「押してもらったらラクになった」という方も多いですが、分離・すべり症では逆効果になることもあります。

ズレている部分や過敏になっている筋肉を強く刺激することで、炎症を悪化させたり、神経を圧迫してしまうリスクも。

“気持ちよさ”と“治ること”は別物です。

専門的な判断がないまま、押したり揉んだりすることは控えましょう。

不良姿勢を放置する

猫背や反り腰、脚を組むクセなど、「姿勢の悪さ」は日々の腰への負担を確実に増やします。

特に座っている時間が長い方は、座り方ひとつで腰椎のズレを助長してしまうこともあります。

姿勢を変えるのは難しいように思えるかもしれませんが、意識するだけでも体は少しずつ変わっていきます。

まずは“気づくこと”から始めてみましょう。

合わない寝具で寝ている

朝起きたときに腰が痛い、夜中に寝返りを打つと目が覚める。

そんな症状がある場合、寝具が体に合っていない可能性があります。

柔らかすぎるマットレスは腰が沈みすぎてしまい、硬すぎると背中やお尻に過度な圧がかかります。

「寝ている間こそ体を整える時間」という意識で、自分に合った寝具を選ぶことが大切です。

腰にとっての“休息の質”を見直すだけで、痛みの軽減につながることもあります。

10. 痛みが出たとき、まず何をすべき?整体的な初期対応

「腰がズキッと痛んだ…でもどうすればいいの?」

そんなとき、あなたは冷やしますか?温めますか?それともとりあえず寝て様子を見ますか?

実はその“最初の判断”こそが、その後の回復スピードや悪化リスクを大きく左右します。

この章では、脊椎分離症・すべり症の痛みが出たときに整体的におすすめしたい初期対応をわかりやすくお伝えします。

冷やすべき?温めるべき?の判断基準

急に痛みが出た直後は、まず“冷やす”のが基本です。

なぜなら、ズレや炎症が起きている部分は内部で軽い出血や熱を持っており、温めてしまうと炎症が悪化する恐れがあるからです。

- 発症してから1〜3日以内 → 冷やす(15〜20分/1回、1日数回)

- 痛みが落ち着いてきた/慢性的な重だるさ → 温める(蒸しタオルや入浴など)

痛みの“質”や“出始めのタイミング”をよく観察することが、正しい対処の第一歩です。

どれくらい休めばいい?安静の目安

「動いたら悪化しそうで怖い」「どこまで休めばいいのか分からない」

そんな声をよく聞きますが、絶対安静が必要なケースはごく一部です。

目安としては、

- 痛みで寝返りもできないレベル → 1〜2日ほど横になって休む

- 動けるけど腰が怖い → 日常動作の範囲で軽く体を動かす

過度な安静は、筋力の低下や血流の悪化を招き、かえって回復を遅らせてしまうこともあります。

「休みながら動く」バランスが重要です。

自己判断と放置のリスク

「たぶんそのうち治るでしょ」

「前にも痛くなったけど、勝手に良くなったから今回も大丈夫」

そんなふうに自己判断してしまうのは、非常に危険です。

分離症やすべり症は、痛みが軽い初期段階での判断こそが、悪化するか改善するかの分かれ道です。

実際に、軽い痛みのうちに来院された方と、何週間も我慢してから来られた方では、回復のスピードや根本改善までの期間に大きな差があります。

「今の痛みは、身体が出している“黄色信号”かもしれない」と意識してみてください。

整骨院に相談するタイミングとは

痛みが出てから2〜3日たっても改善しない、もしくは日によって波がある…そんなときは、早めに相談することをおすすめします。

以下のような場合は、整体での評価が非常に役立ちます。

- どんな動きで痛みが出るのか知りたい

- 体の使い方や姿勢のクセが不安

- 痛みがあるけど、整形外科では異常がないと言われた

整骨院では、画像検査に映らない“体の動き”や“筋肉・関節の連動”を確認し、見た目にはわからない問題点を見つけることができます。

動かし方・使い方で回復のスピードが変わる

痛みが出たとき、ただ休むだけではなく、正しい動き方・使い方を知ることが、実はとても大切です。

たとえば、

- 寝返りのときに体をねじらず“横向き→腕で支える→起きる”を意識する

- 洗顔時は膝を軽く曲げて前屈みになりすぎない

- イスに座るときは浅く腰掛けず、背もたれと腰の間にクッションを挟む

こうしたちょっとした工夫だけでも、腰へのストレスを大きく軽減でき、自然治癒力が発揮されやすい環境を整えることができます。

「治すこと」と同時に、「壊さない動き方」を身につける。

それが、痛みを長引かせない最大の予防策です。

11. 整体で良くなるって本当?分離・すべり症への対応とは

「整体って骨をバキバキするんでしょ?」「ズレた骨を戻せるわけがない」

そんなふうに思っている方も少なくないかもしれません。

でも実際には、分離症・すべり症のケアにおいて、整体のアプローチは非常に有効です。

ここでは、整体だからこそできる視点や施術の考え方をご紹介します。

ズレた骨をどう捉えてケアしていくか

整体では、ズレた骨そのものを「直接的に戻す」ことを目的とはしていません。

むしろ重要なのは、なぜズレたのか・どうすればそれ以上ズレないのかという視点です。

ズレを固定しようとするよりも、周囲の筋肉・関節・姿勢のバランスを整えることで、“ズレにくい身体”をつくることが大切なのです。

痛みのある場所ばかりを追いかけていても、本当の原因にはたどり着けません。

患部を直接触らず整えるアプローチ

「腰が痛いのに、腰を触らないんですね」と驚かれることがあります。

分離・すべり症の整体では、患部への強い刺激を避け、全身のバランスから整えていくのが基本です。

たとえば…

- 骨盤の傾きを整える

- 肋骨や胸椎の硬さを取って腰の負担を減らす

- 足元(足首や膝)の動きを整えて支えを安定させる

このように、間接的なアプローチによって腰を“守れる状態”にしていくのが、整体の特徴です。

神経・筋肉・関節のつながりを整えるとは

体は「1か所だけで動く」ことはありません。

関節・筋肉・神経はすべてつながっており、どこかが硬くなったり動かなくなれば、別の場所がそれを補おうとして無理をするのです。

たとえば、

- 背中の動きが悪ければ腰が代わりに動きすぎる

- 股関節が硬ければ腰にねじれが集中する

- 足首が不安定なら、体の軸が崩れて腰が踏ん張る

これらはすべて、ズレや痛みの“温床”になっていきます。

整体ではこの“つながり”を見極めながら施術を行い、全体の連動を整えることで、患部への負担を取り除くことを目指します。

“痛い場所”ではなく“原因”を見る整体の考え方

痛みが出ている場所が、必ずしも原因とは限りません。

たとえば、すべり症で腰に痛みがあっても、実際には「股関節の硬さ」や「体幹の弱さ」が原因になっていることは珍しくありません。

整体では、痛い場所を直接どうにかしようとするのではなく、「なぜそこに負担が集中しているのか?」を探ることを大切にしています。

これが、レントゲンやMRIだけでは見つけられない「動きの異常」や「日常のクセ」を浮かび上がらせ、根本的な改善へと導く鍵になります。

一時的な痛み緩和ではない根本的ケア

「その場では楽になったけど、またすぐ戻った」

そんな経験をした方は多いと思います。

それは、痛みだけを追いかけた“その場しのぎ”のケアだったからかもしれません。

整体では、体の構造・動き・使い方を見直すことで、痛みが再発しない体づくりを目指します。

これは一時的なラクさではなく、「腰が壊れない身体」を取り戻すための根本ケアです。

「ズレてるから仕方ない」とあきらめている方ほど、整体のアプローチが大きな転機になるかもしれません。

今ある痛みだけでなく、これからの腰をどう守っていくか。それを一緒に考えていくことが、整体の本質です。

12. 腰だけを見ない|骨盤・股関節・胸椎の連動がカギ

「腰が痛いから、腰を治してほしい」

当然のように聞こえるこの言葉ですが、実はここに“痛みが長引く原因”が隠れているかもしれません。

分離症やすべり症による腰痛は、腰そのものだけを見ても根本的な解決にはつながらないことがほとんどです。

この章では、整体で大切にしている“腰以外の連動”についてお話しします。

骨盤の傾きが腰に与える影響

骨盤は、背骨の土台。

この土台が前に傾いていたり、左右で高さが違っていたりすると、その上に乗る腰椎は常にバランスを取ろうとし、不自然な圧力を受け続けることになります。

たとえば…

- 骨盤が前傾 → 腰が反って分離症・すべり症を悪化させる

- 骨盤が片側に傾く → 腰椎にねじれが生じ、関節の負荷が偏る

このように、骨盤の傾き=腰の負担のかかり方を決める“スタート地点”なのです。

整体では、この土台から整えることで、腰への力のかかり方を変えていきます。

股関節の硬さが腰を動かしすぎにする理由

股関節は本来、とても大きく自由に動く関節です。

でもこの股関節が硬くなると、本来ここで起こるべき動きを腰が代わりに引き受けてしまうようになります。

- 前かがみ → 股関節が曲がらないので腰が丸まる

- 歩行 → 股関節が伸びないので腰で振り出そうとする

こうして、腰が“本来の役割以上”に動かされ続けることで、ズレやすく、壊れやすくなるのです。

分離やすべりがある方に、股関節の硬さがあるケースは非常に多く見られます。

背中の動きが悪いと腰が代償する

胸椎(背中の骨)は、回旋やしなりの動きを担う部位です。

この部分が固まってしまうと、体をひねる・伸ばす・反るといった動作をすべて腰で代償しなければならなくなります。

たとえば…

- ゴルフやテニスなどで体をひねる

- 洗濯物を干すときに上体を反らす

- 朝、ぐーっと伸びをする

このような日常動作で腰ばかりが頑張るようになれば、当然その分だけ負荷が集中し、症状を悪化させてしまいます。

胸椎の柔軟性を取り戻すことで、腰の負担は大きく減らせます。

動かない場所を補うために壊れる仕組み

人の体は、本来「ここが動く」「ここが支える」といった役割分担がしっかりできています。

しかし、どこかがサボったり働きすぎたりすると、そのバランスが崩れます。

- 動くべき場所が動かない → 他の関節が無理して動く

- 支えるべき筋肉が働かない → 関節に負担が集中する

こうして、“本来の役割じゃない部分が頑張らされる”ことで、腰椎にズレや亀裂が生まれてしまうのです。

分離症・すべり症は、まさにこの“代償運動”の代表例とも言えます。

“腰が頑張らない体”を作る整体的アプローチ

整体では、「腰をなんとかする」ことよりも、“腰に頑張らせなくてもいい体”を作ることを目指します。

そのためには…

- 骨盤を安定させる

- 股関節や胸椎をしなやかに動かせるようにする

- インナーマッスルを目覚めさせて“支えられる体”に変えていく

これらのアプローチを通じて、腰に過剰な負担がかからない全身バランスを整えていきます。

「腰だけを整えても、またすぐ戻ってしまう」

それは、体の他の部分に原因が残っているからかもしれません。

本当に整えるべきは、腰ではなく“腰に頼らなくても済む体”なのです。

13. 見逃されがちな“足元からのゆがみ”に注目

腰が痛いとき、多くの人は腰そのものに原因があると考えます。

でも実は、「なぜそこに負担が集中したのか?」という視点で見ていくと、腰から遠く離れた“足元”に原因があるケースがとても多いのです。

この章では、分離症・すべり症の改善に欠かせない“足元からのアプローチ”について詳しくお話しします。

足裏のアーチ構造が崩れるとどうなるか

私たちの足裏には、縦・横・内外にかかる“3つのアーチ構造”があります。

このアーチがクッションの役割を果たし、体の重みや衝撃を吸収してくれています。

しかし、偏平足やハイアーチなどでこの構造が崩れると、足元の衝撃が直接、膝や腰に伝わってしまうのです。

特に歩行時やランニング時、足からのズレが上に波及し、最終的に腰椎の負担を増やす原因になります。

足裏は「体の土台」。家でいえば基礎部分。ここが不安定だと、上にある腰も当然ぐらついてしまいます。

膝や足首のねじれが腰椎をゆがめる

あなたは正座がしづらい、歩くと足首が内側に倒れる、そんな経験はありませんか?

こうした膝・足首のねじれは、骨盤から腰椎にかけてのラインをゆがませる直接的な原因になります。

たとえば…

- O脚やX脚 → 膝の向きがずれ、股関節と骨盤にねじれが起こる

- 足首の過回内(内側に倒れる) → 内股傾向となり、腰の筋肉が常に緊張する

このような足元のゆがみは、やがて「腰だけが頑張る」体の使い方を生み、分離症やすべり症を引き起こしやすい状態へとつながります。

立ち方・歩き方の癖が腰に与える負担

同じように見える立ち姿や歩き方でも、体にかかる負荷はまったく違います。

- 片足に体重をかけて立つ

- ガニ股・内股で歩く

- 膝が伸びきったまま歩く

こうした癖があると、足元から腰まで一直線につながる“姿勢のライン”が崩れ、腰椎に過剰なストレスがかかる状態になります。

「歩き方なんて誰でも同じでしょ」と思われるかもしれませんが、歩くという動作は1日に数千〜数万回繰り返される“無意識の負荷”です。

だからこそ、見直すだけで腰痛が大きく改善するケースも多くあるのです。

インソールや靴選びの重要性

足元の安定には、靴の選び方も大きく関わります。

合わない靴・柔らかすぎる靴・踵が浅い靴などは、足の支えを弱めて、結果的に膝や腰に無理をかけてしまうことがあります。

また、必要に応じてオーダーメイドインソールなどを取り入れると、足のアーチが補整され、歩行の軸が安定し、腰への負担が軽減されることもあります。

整体では、実際の立ち方・歩き方・靴の状態なども確認しながら、生活に即したアドバイスを行っています。

足元から整える整体の視点

分離症やすべり症のケアといえば、つい「腰の骨」に注目してしまいがちですが、その土台である“足元”を無視しては根本改善は難しいと言えます。

整体では、腰だけでなく

- どんな靴を履いているか

- どんな地面をどのように歩いているか

- 足の筋肉や関節の動き方はどうか

など、“下から積み上げる姿勢”を丁寧にチェックしながら、腰がズレにくい環境を整えることを重視しています。

腰は身体の真ん中にあるけれど、実は一番下の“足”から支え直すことが、安定した体をつくる近道になるのです。

14. インナーマッスルが働かないと腰は壊れやすい

「腹筋はしてるのに腰が不安定な感じがする」

「立ちっぱなしで腰がつらくなるのは筋力不足だから?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?実はそれ、“インナーマッスル”がうまく働いていないサインかもしれません。

腰椎を支える上で最も重要なこの“深層筋”について、詳しくお伝えします。

インナーマッスル=深層の支え

インナーマッスルとは、身体の奥深くにある筋肉のこと。腹横筋・多裂筋・横隔膜・骨盤底筋などがこれにあたります。

これらは外からは見えにくく、意識して動かすことも難しいですが、背骨を支え、姿勢を安定させるための“コア”となる存在です。

特に分離症やすべり症のように、背骨がズレやすい状態にある場合、インナーがしっかり働くかどうかが症状の進行・安定に大きく関わってきます。

体幹が使えないと腰で動きを支えるようになる

インナーが弱くなると、体を支える力が低下します。するとどうなるか?

外側のアウターマッスル(腹直筋や脊柱起立筋)が代わりに頑張るようになり、結果として腰に力が集中してしまうのです。

たとえば…

- 長く立つと腰が張ってくる

- 歩くときにお腹が抜ける感じがする

- 体をねじる動きがうまくできない

こうした状態は、本来インナーで支えるべきものを腰が代償している証拠です。腰が“がんばらされている”状態は、ズレを進行させる原因にもなります。

表面の筋肉だけを鍛えても不安定なまま

「腹筋してるから大丈夫」「スクワットやってるし」

そんなふうに思っている方も多いですが、これらの運動は主にアウターマッスルを鍛えるものです。

インナーが働かないままアウターばかり鍛えてしまうと、筋肉のバランスが崩れ、かえって腰を不安定にすることもあるのです。

特に、強い筋肉に引っ張られて骨格のゆがみが進んだり、過剰な緊張が痛みを引き起こすケースも少なくありません。

大切なのは、“動かす筋肉”よりも“支える筋肉”を目覚めさせること。そこが抜けたトレーニングは、腰痛改善にはつながらないのです。

整体で“使える体幹”を呼び覚ます理由

整体では、インナーマッスルそのものを鍛えるのではなく、正しい使い方を“思い出させる”ことを目的としています。

- 呼吸に合わせて腹圧をかける

- 骨盤と肋骨の動きを連動させる

- 過緊張しているアウターを緩めて、インナーが働きやすい状態を作る

このような施術と指導を通して、“使えなかった筋肉を使える状態”に戻すことができるのです。

本当の意味でインナーが働き出すと、腰の安定感は驚くほど変わります。

「腰がラクに立てる」「背中がピンと伸びる感じがする」——そんな感覚の変化が、体の中から整い始めた証拠です。

呼吸と姿勢の連動がインナーに影響する

最後に見落とされがちなポイントが「呼吸」です。

浅い呼吸や、胸でだけ呼吸するクセがついていると、インナーが働きづらい状態になってしまいます。

逆に、ゆったりとした腹式呼吸を繰り返すことで、横隔膜・腹横筋・骨盤底筋が連動して動き、自然と体幹の安定が生まれるようになります。

姿勢と呼吸はセットで整えることが必要です。呼吸が浅い=体幹が弱い。

もし、最近「呼吸がしにくい」「姿勢が崩れやすい」と感じるなら、それはインナーが眠っているサインかもしれません。

15. クセのある体の使い方が腰痛の再発を招く

「また痛くなった…なんでだろう」

そう感じたことがあるなら、腰の状態そのものよりも、“体の使い方のクセ”に問題がある可能性があります。

分離症やすべり症は、一度良くなっても再発しやすいのが特徴。だからこそ、“日常の動き”を見直すことがとても大切です。

片側ばかりに体重をかける立ち方

電車を待っているとき、キッチンで料理しているとき…無意識に片足に体重を乗せて立っていませんか?

この習慣は、骨盤の高さや傾きを左右でズラしてしまい、腰椎にねじれの負担を与える原因になります。

しかも、「右に乗せるクセ」「左で支えるクセ」は人それぞれ固定化していることが多く、無自覚なまま長年続けてしまいがちです。

気づかないうちに、腰に“非対称のストレス”が積み重なっている状態ができてしまうのです。

左右非対称な座り方や寝方

脚を組む、横座り、片側を下にして寝るなど、左右に偏った姿勢が続くと、骨盤から背骨にかけてねじれが起こります。

たとえば…

- 左脚を組む → 右の腰椎が詰まりやすくなる

- 右向きに寝る → 左の背筋が常に引っ張られる

このような偏りは、背骨全体の動きを歪ませ、同じ場所にばかり負担がかかる“クセの通り道”を作ってしまうのです。

日々のリラックスした姿勢の中にこそ、腰痛を繰り返す種が潜んでいるかもしれません。

家事・仕事中の“無意識のゆがみ”

掃除、洗濯、パソコン作業、運転…あなたの毎日の動作は、どちら側に偏っていませんか?

たとえば、毎回同じ手でバッグを持つ、同じ肩で電話を挟む、同じ方向に振り向く、など。

こういった“無意識の繰り返し”が、体のバランスを崩す原因になります。

動き自体は小さなことでも、それが毎日・何年も続けば、腰への影響は決して小さくありません。

長年のクセは意識していないと直らない

「昔からこうやって動いてるから」

「特に不便もないし」

そう思っているクセこそ、一度腰を痛めたあとに再発を引き寄せる最大の要因になります。

クセというのは、無意識でやっているからクセなのです。

だからこそ、意識して“やめる・変える・整える”ことが大切になります。

整体では、こうしたクセをひとつひとつ洗い出しながら、

「どんな動きが腰にとって負担になっているのか」を一緒に確認していきます。

日常動作を整えることの大切さ

腰を守るには、特別なトレーニングよりも、“いつも通りの動き”を見直すことのほうが効果的な場合も多いです。

- 正しい立ち方・歩き方

- 座り姿勢の整え方

- 体幹を使った荷物の持ち方

- ストレスのない寝返りの打ち方

これらを身につけることで、腰に頼らない動き方ができるようになり、再発しにくい身体へと変わっていきます。

「クセだから仕方ない」ではなく、「クセに気づけたからこそ、変えられる」

それが、腰痛と本気で向き合うスタートラインになります。

16. 再発を防ぐために、整体でできる予防とサポート

「一度よくなったけど、また痛みが戻ってきた…」

そんな経験をした方は少なくありません。

分離症・すべり症の腰痛は、根本から整えないと再発しやすいという特徴があります。

だからこそ、“その後”にどう過ごすかが、今後の腰の未来を左右します。

整体では、再発予防までを視野に入れたサポートを行っています。

生活環境の整え方を一緒に考える

腰に優しい生活とは、単に「安静にする」ことではありません。

日常生活の中でどの動作が負担になっているのか、どの姿勢が腰を壊しているのかを、一緒に探って修正していくことが大切です。

- 洗い物をするときの立ち方

- デスクワーク中のイスと机のバランス

- 寝具の硬さや高さ

- 靴の選び方や歩き方

こうした細かい部分を丁寧に見直すことで、腰にかかる“無自覚の負担”を減らすことができます。

正しい姿勢を“定着”させる方法

「姿勢を良くしよう」と意識しても、すぐに戻ってしまう経験、ありませんか?

実は姿勢の改善は、“意識すること”よりも、“自然に保てること”のほうがずっと重要です。

整体では、骨盤・背骨・肩甲骨・頭の位置関係を整え、姿勢を無理なく維持できる体の状態を作っていきます。

そのうえで、姿勢を崩さない呼吸・筋肉の使い方・体幹の感覚を一緒に身につけていくことで、

正しい姿勢が習慣として“定着”していくのです。

定期的なメンテナンスの重要性

歯医者での定期検診と同じように、体も痛くなる前の“予防メンテナンス”がとても大切です。

- 普段の姿勢のチェック

- 筋肉や関節の柔軟性の確認

- ストレスや疲労の蓄積状況を早期発見

こうしたことを定期的に見直しておくことで、「いつの間にかまたズレていた」という状態を防ぎやすくなります。

“痛くなってから慌てて治す”のではなく、“悪くならないように整えておく”という考え方が、腰を守る大きな武器になります。

セルフケアだけに頼らないことの意味

ストレッチ・体操・筋トレ…もちろん大切です。

でも、体のクセや骨格のゆがみが強い状態では、セルフケアだけでは限界があるのも事実です。

間違った動きでストレッチをしてしまうと、逆に痛みを引き起こすことも。

整体では、今の状態に合ったセルフケアを提案し、“やればいい”ではなく、“何をどうやるか”を一緒に考えます。

“正しくやる”ことで、セルフケアも効果的になります。

整えることを“習慣”にする整体の視点

腰痛がなくなったあとも、“整った状態”を保つことが本当のゴールです。

整体では、体の状態をその場限りで見て終わりではなく、習慣としての整え方を一緒に作っていくことを大切にしています。

- 日々の姿勢に気づける体の感覚

- 疲れが腰に来る前にキャッチできる感度

- 無理のない動き方が身についた生活

これらを身につけることで、腰痛が再発しない「自然な体」が育っていきます。

一度きりの施術で終わらせず、未来の自分を守るためのケアを“習慣化”させることが、整体の本当の価値です。

17. スポーツ復帰・仕事復帰を目指す方へ

「腰の痛みが落ち着いてきたけど、また元の生活に戻って大丈夫?」

「復帰してすぐにまた痛くなったらどうしよう…」

そんな不安を抱えながら、復帰のタイミングを迷っていませんか?

分離症・すべり症の痛みは、“治る”と“戻る”の間に慎重なステップが必要です。

ここでは、整体だからこそできるスポーツ・仕事復帰のためのサポートをご紹介します。

競技や職種ごとの体の使い方の違い

スポーツとひと口にいっても、ジャンプの多いバレー・捻りの多い野球・腰を反るゴルフなど、競技によって腰の使い方はまったく異なります。

同じように、仕事でも…

- 長時間のデスクワーク

- 中腰作業の多い現場職

- 重い荷物を扱う物流業務

それぞれに特有の姿勢や動作があり、腰へのストレスのかかり方が違うのです。

整体では、その人の“体の使い方の背景”まで掘り下げて、腰が壊れにくい動きに変えていくサポートを行います。

早く復帰したい気持ちとどう向き合うか

「試合が近いからなんとか間に合わせたい」

「仕事を休めないから、とにかく今すぐ戻りたい」

そう思う気持ちはとてもよくわかります。でも、焦りは回復の最大の敵です。

無理して復帰してしまえば、かえって長期離脱になってしまうこともあります。

整体では、症状の有無だけでなく…

- 可動域は戻っているか?

- 体幹は安定しているか?

- 同じ痛みの原因がまだ残っていないか?

これらをしっかり確認し、“安心して動ける状態”で復帰することを目指します。

段階的に動きを戻す重要性

分離症・すべり症の回復期は、いきなり100%の動きに戻すのではなく、段階的に強度や動作を戻していくことが大切です。

たとえば…

- 痛みの出ない範囲での体幹トレーニングから再開

- 股関節や背中の柔軟性を十分に引き出す

- 腰に頼らず動ける感覚を取り戻す

こうしたステップを踏みながら、“動けるけど痛くならない体”に整えてから本格的な復帰へと導いていきます。

フォームの見直しや癖の修正も整体でサポート

同じ競技・同じ仕事でも、“体の使い方の癖”が痛みを繰り返す原因になっているケースは非常に多いです。

たとえば…

- スイングのときに腰を反りすぎている

- 座り姿勢で常に片側に体重を乗せている

- 荷物を持ち上げるときに背中が丸まる

こうしたクセは、自分では気づきにくいもの。

整体では、動作分析や体の反応を通して、再発リスクのあるクセを明確にし、修正するためのアドバイスや施術を行っています。

「もう痛めない動き」を身につけるために

本当のゴールは、“痛みがなくなること”ではなく、“痛めない動き方が身につくこと”。

整体では、ただ治すだけでなく…

- どんな姿勢が腰に優しいか

- どんな呼吸が体幹を支えるか

- どんな感覚がズレを防ぐか

こうしたことを一緒に学びながら、あなた自身の体を“守れる体”へと育てていきます。

スポーツに、仕事に、趣味に、思いきり打ち込みたいあなたが、もう一度心から安心して体を動かせるように。

そのためのサポートが、整体にはあります。

18. 脊椎分離症についてのよくある質問

分離症・すべり症について調べていると、「これは本当に整体で良くなるの?」「運動しても大丈夫なの?」など、さまざまな疑問や不安が出てくると思います。

ここでは、実際に整体に来られる方からよくいただく質問をわかりやすくまとめました。

同じような悩みを持つ方のヒントになれば幸いです。

整体で骨が戻るって本当?

整体では、“骨のズレを力づくで元の位置に戻す”ということはしません。

分離症やすべり症の場合、ズレそのものを動かすのではなく、ズレを起こさないように身体の支え方・動き方を整えることが目的です。

たとえば、

- 骨盤や股関節の位置を正す

- 背骨の可動性を高める

- 筋肉のバランスを取り戻す

こうしたアプローチによって、「腰椎がズレにくい環境」をつくることが、結果的に痛みや不安定感の軽減につながります。

分離症は治るの?一生付き合うの?

脊椎分離症は“骨にヒビが入る”状態ですが、痛みや機能障害がなければ日常生活に大きな支障は出ません。

また、分離した部分が骨癒合する(くっつく)ケースもありますが、癒合しなくても痛みが出ないように整えることは十分可能です。

つまり、「骨が治るかどうか」ではなく、「痛みなく動ける体を作れるかどうか」が重要なのです。

整体では、分離部へのストレスを減らすよう全身を整えていくことで、日常生活に支障のない状態を目指します。

子どもの運動はどうすれば?

成長期の分離症では、「運動を続けていいのかどうか」に悩む親御さんが非常に多くいらっしゃいます。

原則としては…

- 痛みが強い時期は運動を休止

- 痛みが落ち着いたらフォーム指導と共に徐々に再開

- 完全復帰の前に体幹や股関節の動きを整える

このようなステップが理想です。整体では、運動を中止させるのではなく“安全に続けられる体”を整えることを重視します。

「やりたいけど不安」という気持ちに寄り添いながら、復帰までの道のりを一緒に考えます。

痛みがないときも通っていいの?

もちろん通って大丈夫です。むしろ痛みがないときほど、根本の原因を整えるチャンスです。

- 姿勢のくせ

- 筋肉の使い方の偏り

- 可動域の制限

こうした“痛みを引き起こす予備軍”を見つけて整えておくことで、今後の再発予防につながります。

「予防として整体に通う」という意識は、健康を長く保つうえでとても理にかなっています。

整形外科と整骨院、どちらに行くべき?

どちらも役割が違うので、状態によって使い分けるのがベストです。

- 骨折・麻痺などの重度症状 → 整形外科

- レントゲンやMRIによる診断 → 整形外科

- 動きや姿勢・筋肉バランスの改善 → 整体・整骨院

つまり、構造を確認するのが整形、動きや使い方を整えるのが整体というイメージです。

痛みの原因がよくわからないときこそ、両方の視点をうまく活用していただけると、より的確なケアにつながります。

19. 取手市くまもと整骨院での対応について

「どんなことをされるのか不安で…」「整体ってどこも同じじゃないの?」

そう思われる方も多いかもしれません。

ここでは、取手市くまもと整骨院がどんな流れで対応しているのか、実際の施術にどんな特徴があるのかをお伝えします。

ご自身やご家族の来院を検討する際の参考になれば幸いです。

初回はじっくりヒアリングから

まずは今の状態を正しく知ることが第一歩。

初回は、現在の痛み・過去のケガ・生活スタイル・お仕事やスポーツの内容まで、丁寧にヒアリングします。

「いつから痛いのか」「どんな動きで痛むのか」「日によって波があるか」など、何気ない一言の中にヒントが隠れていることもあるため、話すことで体の全体像が見えてきます。

不安なことや疑問も、どんなことでも遠慮なくお話しください。

動作・姿勢チェックで原因を探る

ヒアリングのあとには、実際に立ち方・歩き方・前屈や後屈などの動きを確認します。

さらに、座り姿勢・寝姿勢・肩や股関節の可動域などもチェック。

ここで見るのは「どこが悪いか」ではなく、**「どう動いていて、どこに負担が集まっているか」**です。

この動きの中に、腰のズレや痛みを引き起こしている本当の原因が隠れていることが多いため、

レントゲンでは映らない“動きのエラー”を見つけていきます。

やさしく痛みの少ない施術

施術では、分離症・すべり症に負担をかけないよう、患部を直接押したり、無理に動かしたりすることはありません。

骨盤・背骨・股関節・胸椎など、腰に影響する部位を中心に、やさしくソフトなアプローチで整えていきます。

「整体は怖い」というイメージを持っていた方も、「これなら安心して受けられる」とおっしゃることが多いです。

お一人おひとりの状態に合わせて、“怖くない・痛くない・でも変わる”施術を行っています。

ライフスタイルに合わせたサポート提案

施術だけではなく、日常でどんなことに気をつけたら良いか、

家でできる簡単な体操や、イス・寝具・靴などの環境アドバイスも行っています。

たとえば…

- デスクワークが多い方には座り方やクッションの使い方

- 育児中の方には抱っこの工夫やおんぶの方法

- アスリートの方には体幹トレやフォーム改善

ただ「腰を整える」のではなく、生活そのものを整えるサポートも行っています。

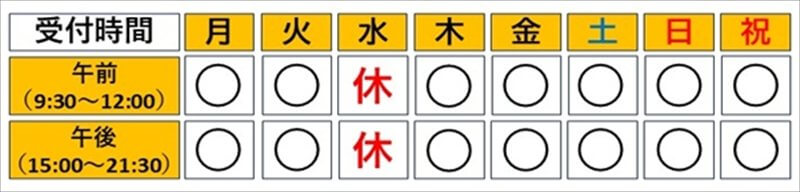

平日・土日対応、予約制で通いやすい体制

取手市くまもと整骨院は、平日だけでなく土日も施術対応しています。

完全予約制のため、待ち時間もなくスムーズにご案内でき、お仕事帰りや休日でも無理なく通える環境です。

- 取手駅から徒歩3分

- 駐車場あり

- 当日・直前予約もOK

忙しい方でも通いやすく、腰の悩みを抱えているすべての方が、安心して相談できる場であることを大切にしています。

20. もう一度笑顔で過ごせるために

「このままずっと腰が痛いままなのかな…」

そんな不安が、日常の楽しみや未来への希望を少しずつ奪っていませんか?

でも安心してください。あなたの腰は、変われます。

分離症・すべり症があっても、痛みをコントロールしながら、自分らしい日常を取り戻すことは十分可能です。

痛みを我慢する日々から抜け出すには

我慢を重ねる生活は、体だけでなく心まで疲弊させます。

「これくらい大丈夫」と思って頑張り続けるほど、腰は無理を強いられ、いつか限界を迎えてしまいます。

痛みを我慢し続ける生活から抜け出すためには、まず「今の自分の状態を知ること」から始まります。

そこから、無理のないペースで身体を整えていく。それだけで、あなたの腰は確実に変わっていきます。

「このままじゃダメかも」と感じたときがチャンス

腰の痛みが続くと、「またか…」「どうせ良くならない」と諦めたくなる気持ちが湧いてきます。

でもその中で、「今のままではいけないかもしれない」と少しでも感じたなら、それは体がくれたサインであり、行動を起こすチャンスです。

整体に通うことがゴールではありません。

その一歩が、あなたの体と向き合い、希望を取り戻すスタートになります。

自分の体は、自分で変えていける

分離症やすべり症は、「一生付き合うしかない」と言われることもあります。

でも、付き合い方次第で“悩み”から“共存”に変えることもできるのです。

整体では、ただ施術を受けるだけでなく、体の使い方・姿勢・呼吸・考え方までを一緒に整えていきます。

そうして得られた「腰との向き合い方」は、あなたの一生の財産になるはずです。

小さなきっかけが、大きな変化につながる

「今日たまたまこのブログを見た」

「ちょっと気になって読んでみた」

その小さなきっかけが、あなたの体と人生にとって、本当に大きな転機になることもあります。

腰が変われば、姿勢が変わり、気持ちが変わり、行動が変わり、人生が変わります。

あなたの未来は、今よりもっと軽く、もっと笑顔でいられるはずです。

整体で、未来の自分に希望を渡そう

「もう一度、笑顔で過ごせるようになりたい」

その願いを、整体の力で後押しすることができます。

症状に悩む毎日から、「もう大丈夫」と思える日々へ。

あなたの身体は、きっと変われます。私たちは、その変化を一緒に支えていきます。