取手市で背中の痛みにお悩みの方へ|背中のつまり感を整体でケア

背中の奥がズーンと重い、何をしてもスッキリしない…そんな違和感がずっと続いていませんか?

マッサージしてもすぐ戻る、姿勢を正そうとしても疲れる。

「このままずっと痛いのかも」と感じている方に、根本から整える整体の視点をお伝えします。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日いらしたのは、仕事中ずっと前かがみ姿勢でパソコン作業をしている30代の男性。

「肩こりだと思ってたけど、気づいたら背中の方がつらくなってて…」と来院されました。

実はこのパターン、とても多いんです。本人は肩こりのつもりでも、根本原因は“背中”にある。

身体はつながっているので、一部の負担が他の場所に影響を与え続けます。

今回は、そんな“背中の痛み”に焦点をあてて、症状のタイプや原因、整骨院でできるケアを丁寧に解説していきます。

読み終わる頃には、あなたの背中に何が起きていたのかがきっと見えてくるはずです。

目次

- 1. 背中が痛いのはなぜ?まず最初に知るべき原因と仕組み

- 2. こんな背中の痛み、見逃していませんか?

- 3. “背中バキバキタイプ”の正体とは

- 4. 姿勢が崩れると背中に痛みが集中する理由

- 5. “呼吸が浅い人は背中が痛くなる”理由

- 6. 背中の痛みが他の部位に波及するとき

- 7. “隠れ背中コリ”に注意|自覚がないまま悪化する

- 8. よくある動作別の背中の痛み

- 9. 「朝イチの背中がつらい人」へ

- 10. 筋肉だけじゃない!背骨・関節・神経の関係

- 11. 背中の痛みと内臓疲労のつながり

- 12. 背中の痛みを慢性化させる“生活習慣”とは

- 13. “ずぼら筋”が使えていないと背中がつらくなる

- 14. 背中の痛みとストレス・自律神経の関係

- 15. 背中の痛みに潜む疾患のサイン

- 16. 施術でまずチェックするのは“動きのクセ”

- 17. 取手市くまもと整骨院の整体アプローチ

- 18. 背中がつらくて動けない方へ|よくあるご相談

- 19. 放置したらどうなる?背中の痛みの未来予測

- 20. 整体+セルフケアで“背中を育てる”

- 21. 通院時に多いご質問Q&A

- 22. 背中の痛みから解放されるために大切なこと

1. 背中が痛いのはなぜ?まず最初に知るべき原因と仕組み

背中の痛みには、ひとつの原因だけでなく、いくつもの要素が複雑に絡んでいることがほとんどです。

「マッサージしてもすぐ戻る」「ストレッチしても全然効かない」そんな方ほど、体の深部で起きている問題を見逃しているかもしれません。

背中は体の“真ん中”にあるからこそ、さまざまな部位の負担が集中しやすい場所。

ここでは、よくある4つの原因から、その痛みの背景を一緒に掘り下げてみましょう。

筋肉の過緊張と血流不足

背中には大きくて強い筋肉がたくさんありますが、同時にとても“我慢強い”筋肉でもあります。

痛みを出さずに頑張りすぎることで、知らないうちに疲労が溜まり、気づいたときにはガチガチに硬くなってしまっている…そんなケースが多いんです。

特に問題なのが、「長時間同じ姿勢で座っている」「ストレスで体が力んでいる」状態。

筋肉が緊張し続けると血の巡りが悪くなり、酸素や栄養が行き届かなくなります。

これが“筋肉の酸欠状態”を引き起こし、重だるさ・張り感・鈍痛となって現れるのです。

あなたの背中がいつも重いと感じているなら、それは「筋肉がずっと働きっぱなし」というサインかもしれません。

神経圧迫による放散痛

「背中が痛いのに、なぜか腕の方までだるい」

そんなことはありませんか?これは神経の影響による“放散痛”の可能性があります。

背骨には、脊髄から枝分かれした神経がびっしり通っていて、そのまま肩・腕・背中・腰へとつながっています。

そのため、関節や筋肉の動きが悪くなって神経が圧迫されると、背中だけでなく他の部位にも痛みや違和感が広がることがあるのです。

ピリピリとした痛みやジンジンするしびれがある場合は、筋肉ではなく神経が関係しているかもしれません。

「背中のコリだと思っていたけど、どうも様子が違う…」と感じたら、神経への影響も視野に入れて考える必要があります。

背骨や肋骨の歪みと可動域制限

「背中を反らすと痛い」「ひねると詰まった感じがする」そんな方は、背骨や肋骨の動きが制限されている可能性があります。

背中には、胸椎(きょうつい)と呼ばれる背骨が12個、そして12対の肋骨がつながっています。

本来、これらは呼吸や体の動きに合わせて柔らかく動く仕組みですが、猫背や反り腰のクセがあると、徐々に関節の動きが悪くなってしまいます。

すると、関節で支えられなくなったぶん、筋肉が過剰に働き始め、結果として背中の負担がどんどん増えていくのです。

姿勢の崩れだけでなく、「背中が固まっている感覚」「動かしづらさ」を感じている方は、関節の硬さにも着目することがとても大切です。

背中は“かばい動作”の最終到達点

「腰が悪くて無意識にかばってたら、いつの間にか背中まで痛くなった」

これはとてもよくあるパターンです。

人の体は、どこかが不調になると、自然と他の部分がカバーしようと働きます。

たとえば、膝が痛ければ反対側の腰に力が入り、腰をかばえば背中が頑張り…といったように、負担がどんどん上へ上へと伝わっていきます。

最終的にその“しわ寄せ”が集まる場所が、背中です。

だからこそ、背中が痛いからといって背中だけに原因があるとは限りません。

「どこかをかばっていないか?」「長年のクセが積み重なっていないか?」

こうした視点を持つことで、表面的な症状ではなく、根本原因に近づくことができるのです。

2. こんな背中の痛み、見逃していませんか?

背中の痛みといっても、その出方やタイミングは人によってさまざまです。

だからこそ「まだ我慢できるから」と見逃されやすく、気づいたときには慢性化してしまっているケースも少なくありません。

ここでは、特に注意したい“見逃されがちな背中の痛みのサイン”をいくつかご紹介します。

呼吸で背中が痛むとき

「深呼吸をすると背中の内側がピリッと痛む」

「ため息をついた瞬間、背中が引っ張られるように痛い」

このように、呼吸と連動して痛みが出る場合は、筋肉や関節ではなく“肋骨まわりの可動域”や“神経の圧迫”が関係していることがあります。

呼吸に使う筋肉(呼吸筋)は背中にも広がっており、そこが硬くなると胸郭の動きが小さくなり、背中が緊張状態になります。

また、肋間神経が圧迫されていると、深呼吸で痛みが誘発されることも。

単なる「コリ」と見逃さずに、しっかり原因を探ることが大切です。

背中を伸ばすと詰まる感じがする

「背筋を伸ばすと背中の真ん中がグッと詰まる」

「のけぞると背中に引っかかり感がある」

これは、背骨や肋骨の可動性が失われているときによく見られるサインです。

関節が本来の動きを失っている状態では、筋肉が代わりに支えようと過緊張を起こし、伸ばす動きがブレーキをかけられたように感じます。

放置しておくと、ますます関節の動きが悪くなり、ちょっと反らすだけでピキッと痛むような状態にもつながりかねません。

伸ばすたびに詰まる感覚がある方は、関節や筋膜の滑りの悪さを疑ってみましょう。

起床時の背中が重だるい

朝、布団から起き上がるときに「背中がガチガチで動きにくい」

「しばらくじっとしていた後に動くと背中が痛む」

このような“朝の背中の痛み”は、睡眠中の姿勢や寝具の影響、夜間の血流低下が原因となっていることがあります。

また、自律神経の乱れにより、夜間に筋肉がしっかり緩まっていないケースもあります。

この場合、動き出して体が温まり始めると痛みが軽くなるという特徴があるため、冷えや循環不良との関連性も視野に入れて考える必要があります。

「朝が一番つらい」という方は、眠っている間の体勢や呼吸の質を見直すことがポイントです。

ストレッチで逆に痛くなる人へ

「背中が固いからストレッチしよう」と思って伸ばしたのに、逆に痛くなってしまう。

そんな経験はありませんか?

この場合、筋肉や筋膜がすでに炎症や癒着を起こしていたり、動きのクセによって正常な可動域が失われていた可能性があります。

特に“力を入れて無理やり伸ばす”ようなストレッチは、かえって緊張を高め、背中の筋肉をさらに固めてしまうことも。

もしストレッチ後に「余計に張った感じがする」「逆に痛くなった」と感じたら、それは背中からの“NO”のサイン。

無理に伸ばすのではなく、まずは動きや呼吸を整えることから始めてみるのが正解です。

3. “背中バキバキタイプ”の正体とは

「背中がバキバキに固まっている感じがする」

「押されると痛気持ちいいけど、すぐ元に戻ってしまう」

そんな状態に心当たりがある方は、“背中バキバキタイプ”かもしれません。

これは単なるコリではなく、“動きが止まった背中”といってもいい状態。放置してしまうと、疲労だけでなく姿勢や呼吸、睡眠の質にも影響してきます。

ここでは、“バキバキ感”の裏にあるメカニズムをひもといていきましょう。

筋肉が固まると背骨の動きが止まる

背中の奥には、姿勢を支えるためのインナーマッスル(深層筋)がいくつも存在しています。

これらの筋肉が緊張しすぎると、背骨の関節ひとつひとつの動きが止まり、「板のような背中」になってしまうのです。

背骨はそれぞれが少しずつ柔らかく動くことで、しなやかな身体の動きをつくっています。

でもその動きが失われると、呼吸も浅くなり、姿勢も固定され、負担がどんどん積み重なっていきます。

まさに“バキバキの悪循環”が始まってしまう状態です。

背中のコリは肩こりより深刻化しやすい

肩こりは比較的自覚しやすく、こまめにケアしている人も多いですが、背中のコリは「自覚しにくい」「放置されやすい」のが特徴です。

また、面積が広く筋肉も大きいため、いったん固まると自分ではなかなかほぐせません。

背中は自分で触れづらく、ストレッチも難しい場所です。

そのため、気づいたときにはかなり深くまで固まってしまっているケースが多く、結果として慢性痛や姿勢の固定化につながってしまうのです。

「肩よりも背中が重い」「マッサージしても取れない」そんな方は、すでに深層まで硬さが進行しているサインかもしれません。

筋膜の癒着が引き起こす慢性痛

筋肉は「筋膜」と呼ばれる薄い膜に包まれていて、この筋膜同士がスムーズに滑り合うことで柔軟な動きが生まれます。

ところが、長期間の緊張や動きのクセにより、この筋膜が癒着(くっついて動きが悪くなる)を起こすと、滑走性が失われ、背中が“固まり”のような状態になります。

筋膜の癒着が起こっている場所は、いくら押してもその場限りで、すぐに戻ってしまいます。

本当に改善したいなら、筋膜を緩めて“動きを取り戻す”ことが必要です。

整体では、このような癒着を見つけて、適切に解放していく手技を行うことで、深部の動きや柔軟性を回復させていきます。

痛みが無くても可動域は落ちている

意外かもしれませんが、“背中がバキバキに固まっていても痛みが出ない”人は少なくありません。

しかし、動かなくなった背中は、じわじわと姿勢や呼吸に悪影響を与え、いずれ他の場所に痛みを出す準備段階に入っているとも言えます。

たとえば、背中が固まると代わりに腰や肩が頑張って動くようになり、そちらに負担が集中します。

「まだ痛くないから大丈夫」ではなく、「動いているかどうか」が背中の健康を測る基準です。

触ると硬い、伸ばすと突っ張る、反れない、呼吸が浅い…

そんな“動きのサイン”に気づいたら、早めに対処することが、背中バキバキタイプを脱する第一歩です。

4. 姿勢が崩れると背中に痛みが集中する理由

背中の痛みを訴える方の多くに共通するのが「姿勢の崩れ」です。

長時間のスマホ操作、デスクワーク、無意識の力み…。

これらはすべて、背中に負担がかかる姿勢を生み出しており、慢性的なコリや痛みの温床となっています。

ここでは、代表的な姿勢のパターンと、背中に与える影響を解説します。

猫背や反り腰が生む背中の負担

猫背になると頭が前に出て、胸が閉じ、背中が丸まります。

この状態では首・肩・背中の筋肉が常に引っ張られ、伸びたまま固まってしまいます。

いっぽうで反り腰になると、腰から背中にかけて過剰に反り、背骨の関節が圧迫されやすくなります。

どちらの姿勢も、背中がバランスを取るために無理な力を使い続けている状態です。

「猫背で肩甲骨の間が詰まる感じがする」「腰を反らすと背中の真ん中が痛い」

そんな方は、姿勢そのものが痛みの出発点になっている可能性があります。

骨盤の傾きと背中の連動性

姿勢の土台となる骨盤が傾いていると、背骨全体の角度も変わり、背中への負荷が増します。

たとえば、骨盤が前に倒れると反り腰になり、後ろに倒れると猫背が強まります。

これにより背中の筋肉は常にバランスを取り続けなければならず、疲労がたまりやすくなります。

背中だけを施術しても一時的にしか改善しないのは、こうした“骨盤との連動”が見落とされているからです。

「なぜ同じ場所が何度も痛くなるのか」その答えは骨盤の傾きにあるかもしれません。

肩甲骨の動きが背骨を左右する

肩甲骨と背骨の間には、多くの筋肉が張り巡らされています。

そのため、肩甲骨の動きが悪くなると、背骨の可動域も制限され、背中の一部に負担が集中します。

たとえば、デスクワーク中に肩甲骨が広がったまま固まると、胸椎の動きがロックされてしまい、

「背中が丸い」「背中を反らすと痛い」といった症状に直結します。

肩甲骨の動きを取り戻すことは、背中の柔軟性を高める上でも非常に重要です。

背中が痛い人こそ、肩甲骨を意識したケアが必要です。

“背中が丸いと疲れが取れない”は本当

「なんだか寝ても疲れが残る」

そんな方は、就寝中も背中が丸まったまま固まっているのかもしれません。

背中が丸い状態では、呼吸が浅くなり、体内に酸素が十分に取り込めません。

また、胸郭の広がりが抑えられるため、背中の筋肉もリラックスできないまま朝を迎えることになります。

姿勢が整っていると、呼吸が深くなり、酸素が全身にめぐることで回復力も上がります。

「夜ぐっすり眠れない」「疲れが抜けにくい」と感じている方は、背中の姿勢を整えることが睡眠の質を変えるカギになるかもしれません。

5. “呼吸が浅い人は背中が痛くなる”理由

「息を吸いづらい」「呼吸が浅くて疲れやすい」そんなお悩みを抱えていませんか?

実は呼吸の浅さは、単に肺の問題ではなく、背中の筋肉や姿勢との深い関係があります。

この章では、「なぜ呼吸と背中の痛みがつながるのか」を整体の視点から解説していきます。

肋骨の可動性と背中のつながり

背中の中央にある胸椎(きょうつい)には、左右12対の肋骨が連結しています。

呼吸をするたびに、この肋骨がバネのように動いて胸郭(きょうかく)を広げることで、肺が膨らんだり縮んだりします。

ところが、猫背姿勢や前かがみが続くと、肋骨の可動性が失われ、胸郭が動きづらくなります。

肋骨の動きが制限されれば、それを支える背中の筋肉が固まり、痛みとして現れやすくなります。

「背中が詰まるような感じがして息が深く吸えない」

そんな感覚がある方は、まさに肋骨と背中の連動性が失われている状態かもしれません。

横隔膜の動きと姿勢の関係

呼吸に欠かせない筋肉のひとつに「横隔膜(おうかくまく)」があります。

この筋肉は肋骨の内側、背骨の前面につながっていて、呼吸に合わせて上下に動いています。

しかし、前かがみの姿勢や腹部の圧迫があると、横隔膜の動きが小さくなり、浅い呼吸しかできなくなります。

すると、肩や背中の補助呼吸筋ばかりを使うようになり、肩甲骨の内側や脊柱起立筋に過剰な緊張が起こるのです。

横隔膜がうまく働かないと、呼吸が浅くなるだけでなく、「背中がつねにこわばっている」状態にもつながります。

深呼吸が背中のストレッチになる理由

意識して深く呼吸をすると、背中の筋肉や関節が大きく動きます。

胸郭が広がることで肋骨が上下・前後に動き、それに伴って背中全体も“内側から伸ばされる”のです。

これは、一般的なストレッチでは届きにくいインナーマッスルへの刺激にもなります。

つまり、「深呼吸」は立派な背中のセルフケアでもあるのです。

背中が痛い方は「息を吸うと背中が痛い」と感じるかもしれませんが、それは筋肉や関節が動いていない証拠。

呼吸で背中を動かす意識を持つことが、自然な柔軟性の回復につながります。

呼吸と背中を同時に整える整体アプローチ

取手市くまもと整骨院では、呼吸の浅さが背中の痛みに影響していると判断した場合、

単に筋肉をほぐすだけでなく、肋骨・横隔膜・胸郭の可動性改善にアプローチする整体を行っています。

たとえば、肋骨の動きを妨げている筋肉の緊張をやわらげたり、

呼吸に連動する背骨の関節を丁寧にゆるめたりすることで、自然と深い呼吸ができる身体へ導いていきます。

「ただのコリではない気がする」

「呼吸とともに背中が痛む」

そんなときこそ、呼吸×背中という視点でアプローチすることが根本改善のカギになるのです。

6. 背中の痛みが他の部位に波及するとき

背中が痛いだけだと思っていたのに、気づけば首や肩、腰までつらくなっていた——

そんな経験はありませんか?

背中は体の中心にあり、全身の動きと深く関係しているため、背中の痛みがきっかけで他の部位にも影響が出ることは決して珍しくありません。

ここでは、背中の不調がどう波及し、痛みを広げていくのかを見ていきましょう。

腰や肩にまで痛みが広がるケース

背中と腰は、背骨を通じて密接につながっています。

背中が動かないと腰で代償するようになり、腰への負担が増えます。

逆に、腰をかばう動きが続くと、背中の筋肉が硬くなって痛みが出ることも。

また、肩こりを訴える方の中には、実際には背中の緊張が原因だったというケースもあります。

「肩よりも、肩甲骨の下あたりがつらい」

「腕を動かすと背中の奥が響く」

こんなときは、背中の状態を疑ってみるべきです。

背中をかばって膝や首に負担がかかる

人の体はすべて連動しています。

たとえば、背中が痛いために体を反らす動きを避けていると、歩き方や立ち姿勢が変化し、

そのバランスを取ろうとして膝や首に無理がかかることがあります。

特に首は、背中と連続する構造になっており、背中の可動域が制限されると首の動きにも悪影響が出ます。

「首が回らない」「膝がガクガクする」そんな方が、実は背中の硬さを改善しただけで症状が軽くなったケースもあります。

“一か所だけ悪い”はあり得ない理由

多くの方が「痛いのはここだけだから」と思いがちですが、実際には痛みが出ている場所=原因の場所ではないことがほとんどです。

背中が硬くなると、他の部位がそれをカバーしようとし、

やがてカバーしきれなくなったときに、別の場所に症状が出る。

この「代償の連鎖」が痛みの広がりを生み出しています。

「肩が痛いから肩だけ治療する」

「腰がつらいから腰だけ揉む」

そういった局所的な対処では、根本的な解決にはつながりません。

動作の連鎖から不調をひもとく視点

整体では、痛みのある場所だけでなく、「どの動きで」「どんな順番で」痛みが出るかを丁寧に見ていきます。

たとえば、立ち上がる・ひねる・手を伸ばすといった動作には、背中・肩・腰・骨盤が連動しています。

ある部分が動かないと、別の部分が代わりに頑張る。

その結果、動作のバランスが崩れ、背中を起点とした不調が体中に波及していくのです。

もしあなたが「複数の場所がつらい」「どこが本当の原因かわからない」と感じているなら、

その始まりが“背中”だった可能性は高いかもしれません。

7. “隠れ背中コリ”に注意|自覚がないまま悪化する

「自分では気づいていなかったのに、先生に触られて初めて『固いですね』って言われた」

「肩こりは感じるけど、背中はそんなに…と思っていたら実はガチガチだった」

こんな経験をされた方も多いのではないでしょうか?

背中のコリは自覚しづらく、“いつの間にか”悪化しているのが特徴です。

ここでは、その“隠れ背中コリ”のサインと進行のしくみについてお話しします。

背中の張りに気づかない理由

背中の筋肉は広くて大きく、強い負荷にも耐えられる構造をしています。

だからこそ、少し疲れてもすぐに痛みを出さず、じわじわと硬くなっていく傾向があります。

また、背中は自分で見えない・触れない部位なので、コリや疲労に気づきにくいという構造的な問題もあります。

「いつから固くなっていたのか分からない」

「気づいたときには慢性化していた」

という声が多いのも、この“気づきにくさ”が原因です。

姿勢写真で初めて気づくことも

「写真を撮ってもらって初めて自分の姿勢の悪さに気づいた」

これは整骨院の現場でもよくあるケースです。

たとえば、背中が丸まって肩が前に出ている“巻き肩”の姿勢。

見た目以上に背中の筋肉が引き伸ばされ、常に緊張状態にあるため、触れるとガチガチになっていることがよくあります。

本人は「痛くないから大丈夫」と思っていても、実際はかなり深部まで硬くなっていることが珍しくありません。

写真や鏡で自分の姿勢を客観的に見ることは、“隠れコリ”を見つけるきっかけになります。

可動域の低下が先に起こる

コリや痛みの前に起こるのが、「動きの悪さ」です。

背中を反らせない・ひねれない・肩が上がらないなど、動作の制限が最初に現れるのが特徴です。

この時点でケアを始めれば、筋肉や関節はまだ柔らかさを取り戻しやすい段階。

しかし、ここを見逃して動かさないままにしておくと、筋膜の癒着や血流不良が進行し、

やがて痛みやしびれへとつながっていきます。

「可動域の狭さ」は“体からの最初のSOS”。

これに気づけるかどうかが、慢性化を防ぐ分かれ道になります。

違和感のうちにケアを始める重要性

「重いけど我慢できるから大丈夫」

「気のせいかも」「寝れば治ると思ってた」

そんな“小さな違和感”のうちにケアを始めることが、症状の悪化を防ぐうえで最も大切です。

隠れ背中コリは、痛みとして出る頃にはすでに長期化していることがほとんど。

それより前に、「ちょっと硬いな」「動きが悪いな」と思ったら、

それが“ケアを始める合図”だと捉えてください。

整体では、痛みが出る前の「違和感」や「使いすぎ」を見抜き、

体のバランスを整えることで、快適な状態を保つサポートが可能です。

8. よくある動作別の背中の痛み

「じっと座っているだけなのに背中がつらい」

「家事をしていると背中の奥が重くなってくる」

こんな風に、特別な動きをしたわけでもないのに背中が痛くなることはありませんか?

実は、多くの方が日常生活の動作の中で知らず知らずのうちに背中へ負担をかけているのです。

ここでは、よくある動作別に背中の痛みが起こる原因を掘り下げていきます。

長時間のデスクワークや運転

座りっぱなしの姿勢が続くと、背中の筋肉がじわじわと緊張して固まってきます。

特に背骨に沿った脊柱起立筋や、肩甲骨の内側にある菱形筋などがずっと働き続けている状態になります。

さらに、パソコン作業では肩が前に出て猫背になりやすく、背中の筋肉が引き伸ばされたまま固まりやすくなります。

運転でも同様に、ハンドルを握る姿勢で体が前傾し、背中が固定されてしまいます。

「何もしていないのに背中がつらい」

それは、“何もしない姿勢”が負担になっている証拠かもしれません。

洗濯・掃除などの家事中の痛み

家事動作の多くは“前かがみ”や“ひねり”を含みます。

たとえば、洗濯物をかごから取り出して干すときや、床を掃除機で掃除するときなどは、

腕を伸ばしながら背中を支える筋肉が常に働いている状態です。

このような動きが繰り返されると、背中のインナーマッスルに疲労がたまりやすく、

夕方頃になると「背中が重い」「肩甲骨の下がだるい」といった症状が出てきます。

家事で痛む背中は、**“動きすぎ”より“支えすぎ”**によって疲れていることが多いのです。

育児や介護など前かがみ動作

赤ちゃんを抱っこしたり、介護で身体を支えたりする動作では、

腰や腕だけでなく、背中全体に相当な負担がかかっています。

とくに中腰の姿勢で支える動作は、背中の筋肉が休むことなく働き続けている状態。

さらに緊張状態が続くことで呼吸も浅くなり、酸素不足が背中のだるさを悪化させていきます。

「背中がこって息がしにくい」「抱っこすると背中に響く」

そんな方は、育児や介護の姿勢を見直すことが改善の近道になります。

立っているだけでも背中がつらい

「何もしていないのに立っているだけで背中がつらくなる」

この症状は、姿勢の崩れや筋肉の使い方のアンバランスが原因となっていることが多いです。

たとえば、猫背や反り腰になっていると、背中の筋肉がバランスを取ろうとして過剰に働いてしまいます。

また、“ずぼら筋”と呼ばれる広背筋や脊柱起立筋が使えていない場合は、

本来働くべき筋肉の代わりに他の筋肉が無理に支え続け、疲労が集中してしまうのです。

じっと立っているだけで背中が重くなる場合は、「使うべき筋肉が使えていない」ことを疑ってみるべきです。

このタイプの痛みは、整体+体の使い方の見直しで大きく改善することが期待できます。

9. 「朝イチの背中がつらい人」へ

「朝起きた瞬間から背中がガチガチに固まっている」

「寝ているだけなのに、なぜか背中だけが重くて痛い」

そんな“朝限定の背中のつらさ”に悩んでいませんか?

日中は気にならないのに、朝だけつらいという方には、睡眠中の姿勢や環境、夜間の体の状態に原因が潜んでいることが多いのです。

寝返りの少なさが原因かも

寝ている間、私たちは無意識に何度も寝返りを打つことで、同じ場所への負荷を分散させています。

ところが、寝返りの回数が少ない方や、布団が体を沈み込ませて動きを制限している場合は、

背中の一部に長時間圧がかかり続け、筋肉が緊張したまま朝を迎えることになります。

とくに背中は体の中心で広範囲に接地しているため、寝返りが少ないと疲労がたまりやすくなります。

「朝は痛いけど動き出すと楽になる」という方は、このパターンに該当する可能性が高いです。

マットレスや枕の硬さとの関係

寝具が身体に合っていないと、背中に余計なストレスがかかってしまいます。

マットレスが柔らかすぎると背中が沈み込み、寝返りが妨げられますし、

硬すぎると一点に負荷が集中して血流が悪くなります。

また、枕の高さが合っていないと首や肩の位置が不自然になり、それを支える背中にも緊張が走ります。

「朝起きたときだけ背中が痛い」「寝具を変えてから調子が悪い」

と感じる場合は、寝具の見直しが必要かもしれません。

朝の痛みと日中の動きのギャップ

夜の間に固まった筋肉や関節は、朝のうちは動きが鈍く、血流も悪くなっています。

その状態で急に起き上がったり、重い荷物を持ったりすると、背中に一気に負担がかかって痛みを引き起こします。

これを防ぐには、起きた直後の数分間を“背中の目覚めタイム”に使うことが有効です。

「痛くなる前に、軽く体を動かす」これが、朝の背中トラブルを防ぐ鍵になります。

寝起きストレッチでリセットする方法

朝の背中のこわばりを和らげるには、ベッドの上でできる簡単なストレッチがおすすめです。

たとえば:

- 仰向けで両手をバンザイし、背伸びをするように5秒キープ

- 膝を立てて左右にパタンパタンと倒して背中をひねる

- 肩甲骨を意識して肩をゆっくり回す

これだけでも血流が促され、背中のこわばりが軽減されます。

「朝がつらいから布団にこもっていたい…」ではなく、

「朝の5分で背中を整える」と意識を変えるだけで、1日のコンディションが大きく変わっていきます。

10. 筋肉だけじゃない!背骨・関節・神経の関係

「背中が痛い=筋肉のコリや張り」だと思っていませんか?

もちろん筋肉も関係しますが、それだけでは説明できない痛みの背景に、背骨や関節、神経の問題が隠れていることがよくあります。

ここでは、整体的な視点から、背中の痛みをつくる“構造的な要因”を見ていきましょう。

椎間関節の動きの重要性

背骨は一つ一つが関節でつながっており、積み木のように連なっています。

その関節を「椎間関節(ついかんかんせつ)」と呼び、体をひねる・そらす・丸めるといった動きは、すべてこの小さな関節の連動で成り立っています。

しかし、長時間の同じ姿勢や偏った体の使い方により、この椎間関節の一部が動かなくなると、周囲の筋肉に過度な負担がかかり、痛みやコリの原因になります。

とくに、胸椎(背中の背骨)の動きが制限されると、「背中をそらせない」「呼吸が浅い」「首や肩がこる」といった症状が出やすくなります。

背骨のねじれと筋肉の張り

背骨が左右どちらかにねじれてしまうと、片側の筋肉が縮み、反対側が引き伸ばされた状態になります。

このアンバランスが続くことで、一方にはコリや張りが、もう一方には引っ張られるような痛みが現れるのです。

ねじれは見た目には分かりにくく、本人も気づきにくいことが多いですが、

「いつも同じ場所ばかりが痛くなる」「片側だけ背中が張る」

そんなときは、背骨のアライメント(並び方)の歪みを疑ってみる必要があります。

背骨に沿う神経の圧迫が痛みを招く

背骨の中には脊髄が通っており、そこから枝分かれした神経が体の各所へ伸びています。

この神経が圧迫されたり刺激を受けたりすると、筋肉とは異なる“ピリピリ・ジンジン”とした痛みが出ることがあります。

とくに椎間関節や椎間板の変性、炎症などがあると、近くを通る神経に影響を与え、

「背中の痛みが腕や肩、腰まで広がる」「しびれが出る」といった神経症状が現れることもあります。

神経の関与が疑われる場合は、筋肉を揉むだけでは改善しないため、原因を見極める評価が欠かせません。

筋肉と骨・神経の連動で見る整体的評価

整体では、「筋肉・骨格・神経」がどう連動しているかを評価しながら施術していきます。

背中が痛いといっても、筋肉が原因なのか、関節の可動制限なのか、神経の影響なのかによってアプローチが大きく異なります。

たとえば:

- 筋肉由来なら、筋膜リリースやストレッチで柔軟性を回復

- 関節由来なら、可動域を広げるモビリゼーション

- 神経の関与がある場合は、圧迫ポイントを見つけて除圧・緩和

「どこが悪いか」ではなく、「どこが連動できていないか」を見ることで、

より根本的に背中の痛みにアプローチすることが可能になります。

11. 背中の痛みと内臓疲労のつながり

「内臓と背中?関係あるの?」

そう思う方は多いかもしれません。ですが、整体の現場では「検査では異常なし。でも背中が痛い」というケースの裏に、内臓の疲れが隠れていることがよくあります。

内臓は沈黙の器官と言われますが、実は調子が悪いとき、“背中にサイン”として現れることがあるのです。ここでは、そのメカニズムと見逃されがちな特徴をご紹介します。

肝臓や胃腸の疲れが影響する?

・「最近、お酒を飲むと背中がだるい」

・「胃がもたれてる時に背中の左側が痛くなる」

そんな経験がある方は、まさに内臓疲労による背中の反応を感じていた可能性があります。

たとえば肝臓が疲れていると右背部、胃が荒れていると左の背中に違和感を出すことがあります。

腸が冷えていたり、便秘や下痢を繰り返していると、腰の上〜背中に鈍い痛みを感じることも。

痛みが出る場所=悪い場所ではなく、背中は“内臓の状態を映し出す鏡”にもなっているのです。

背部ラインに沿う内臓体性反射とは

少し専門的なお話になりますが、内臓の異常が筋肉の緊張を引き起こす「内臓体性反射」という仕組みがあります。

これは、内臓のストレスが自律神経を介して、背骨まわりの筋肉(特に脊柱起立筋)を緊張させるという反応です。

たとえば…

- 肝臓のストレス → 右側の背中に緊張

- 胃の不調 → 左側の肩甲骨内側に違和感

- 腎臓の疲労 → 背中の下部にだるさや重み

といったように、内臓の部位と連動する“関連痛”が背中に出ることがあります。

整体では、この反応を見極めて「単なる筋肉のコリか、それとも内臓由来か」を判断します。

“姿勢の悪さ”と“内臓ストレス”の相互作用

面白いのは、内臓疲労が姿勢を悪くすることもあれば、悪い姿勢が内臓を圧迫することもあるという相互関係です。

たとえば猫背になると、胃や腸が圧迫されて消化機能が落ちたり、呼吸が浅くなって肝臓の循環が悪くなったりします。

逆に、内臓が冷えていたり疲れていると、体が無意識にかばって背中を丸めてしまうこともあります。

つまり、内臓と背中は「どちらか一方が悪い」のではなく、お互いに影響し合って悪循環に陥っているケースが非常に多いのです。

内臓の疲れが筋緊張を高める仕組み

なぜ内臓の不調が筋肉を固くするのか?

それは「内臓の異常=ストレス」として脳が判断し、体を防御するように筋肉を緊張させる仕組みがあるからです。

特に交感神経が優位になると、体は“戦闘モード”になり、背中の筋肉がガチッと固まりやすくなります。

これが続くと、筋肉のコリだけでなく、自律神経の乱れ、慢性疲労、不眠なども引き起こします。

つまり、背中の痛みを根本から改善するためには、筋肉・骨格だけでなく、内臓や自律神経の状態にも目を向けることが必要なのです。

12. 背中の痛みを慢性化させる“生活習慣”とは

「普段の生活に原因があるなんて思ってもみなかった」

そうおっしゃる方はとても多いです。

でも実際には、何気ない日々の習慣が、知らず知らずのうちに背中の痛みを育ててしまっていることがあるのです。

ここでは、背中に負担をかけやすい代表的な生活習慣を取り上げ、それぞれがどう背中の慢性痛につながるのかを詳しく見ていきます。

座り方とイスの影響

長時間座ることが多い方にとって、「どんなイスに座るか」「どう座っているか」は、背中の状態を左右する重要なポイントです。

柔らかすぎるイスは体が沈み込んで背中が丸まりやすくなりますし、背もたれに常に寄りかかっていると、自分の筋肉で姿勢を保つ力がどんどん落ちていきます。

また、浅く腰掛けて骨盤が後傾すると、背骨がC字に丸まり、肩甲骨の内側に常にストレスがかかる状態に。

「座っているだけで背中がつらくなる」という方は、イスの形状・高さ・座る姿勢を見直す必要があるかもしれません。

スマホ・PC操作時の目線と姿勢

スマートフォンを見るとき、つい頭を前に突き出し、背中を丸めていませんか?

この姿勢は“ストレートネック+猫背”のセットになりやすく、首〜背中の筋肉が強く引っ張られます。

また、ノートパソコンを長時間見続けることで目線が下がり、胸が閉じて呼吸が浅くなり、結果として背中に慢性的な緊張がかかります。

このようなデジタルデバイス由来の姿勢負荷は、“現代型背中痛”の大きな要因のひとつです。

背中の状態を改善したいなら、まず“目線の高さ”から変えてみるのがおすすめです。

水分不足と血流の低下

意外に見落とされがちですが、体内の水分が不足していると、筋肉が硬くなりやすく、コリや痛みが生じやすくなります。

筋肉は水分を含んだ組織なので、十分な水分がないと柔軟性が失われ、伸び縮みがしづらくなるのです。

また、水分不足によって血流が悪化し、老廃物が排出されにくくなると、筋肉内に疲労物質がたまりやすくなります。

「水分をあまり取らない」「冷たいものばかり飲んでいる」という方は、内側からの筋肉ケアを意識してみましょう。

無意識の力みグセに注意

「常に肩や背中に力が入っている」

「リラックスしているつもりなのに、背中が張っている」

そんな状態は、無意識の“力みグセ”が原因になっていることがあります。

特に、仕事中や緊張する場面、集中しているときに体に力が入りやすい方は、知らず知らずのうちに背中の筋肉を酷使しています。

この状態が続くと、筋肉は常にオンの状態になり、休まる時間がなくなります。

“気づかないまま筋肉を疲弊させてしまう”最も怖いパターンです。

ちょっとした合間に深呼吸をしたり、肩をゆっくり回してみたりするだけでも、力みグセは少しずつ抜けていきます。

大切なのは、「力を抜く意識」を日常に取り戻すことです。

13. “ずぼら筋”が使えていないと背中がつらくなる

「意識して姿勢を正しているのに、すぐ背中がつらくなる」

「ストレッチしても筋トレしても、なぜか改善しない」

そんな方は、“ずぼら筋”と呼ばれる背中の重要な筋肉が使えていない可能性があります。

ここでいう“ずぼら筋”とは、広背筋や脊柱起立筋など、本来しっかり働いてほしいのに怠けがちな大切な筋肉たちのこと。

うまく使えないと、姿勢保持や動作の負担が他の部位にかかり、結果的に背中がつらくなってしまうのです。

ずぼら筋(広背筋・脊柱起立筋)の役割

広背筋は背中の広範囲に広がり、腕や肩の動きを支える大きな筋肉です。

脊柱起立筋は、背骨に沿って走る姿勢保持の要であり、重力に逆らって私たちの体をまっすぐ保ってくれています。

この2つの筋肉は、“背中を支える主役”とも言える存在。

ところが、現代人の多くは座り姿勢が長く、猫背や巻き肩になりがちで、この筋肉たちが本来の働きをしないまま固まってしまっているのです。

使われないまま固まると、「弱くて硬い」状態に。

これが“ずぼら筋”と呼ばれるゆえんです。

弱いと姿勢が保てずコリやすい

ずぼら筋がサボっていると、体は他の筋肉で無理やり姿勢を保とうとします。

たとえば肩の筋肉や首まわり、背中の表層にある僧帽筋などが代わりに頑張り、すぐに疲労してコリを引き起こします。

また、ずぼら筋がうまく働かないと、骨盤や肩甲骨の位置が不安定になり、結果的に背中のライン全体が崩れてきます。

「立っているだけで背中がつらい」

「座っているとすぐ丸まる」

こうした症状は、深層の筋肉が働いていない証拠かもしれません。

意識して使うだけで変化が出る

ずぼら筋は、「意識するだけ」で目覚め始める筋肉です。

たとえば、座っているときにお腹を軽く引き上げて背筋を伸ばすだけで、脊柱起立筋にスイッチが入り、広背筋が自然に働き始めます。

また、手を後ろで組んで胸を開いたり、肩甲骨を寄せたりする動きでも、広背筋が活性化します。

これらの動きは大きな負荷をかける必要はなく、“小さく丁寧に使う”ことがポイントです。

日常生活の中で少しずつ意識するだけで、姿勢は変わり、背中の負担も減っていきます。

整体と運動療法で活性化を図る

取手市くまもと整骨院では、使えていないずぼら筋を評価し、整体で筋肉の可動性を回復させながら、必要に応じて簡単な運動療法も組み合わせていきます。

たとえば、

- 背骨のゆがみを整えて脊柱起立筋を使いやすくする

- 肩甲骨まわりの動きを改善して広背筋を活性化する

- 呼吸を整えてインナーマッスルの協調性を高める

など、筋肉単体ではなく、“姿勢全体を使える状態に導く”ことを重視しています。

「どこを鍛えたらいいか分からない」

「がんばっているのに効果が出ない」

そんな方は、まず“使うべき筋肉を呼び覚ます”ことから始めてみましょう。

14. 背中の痛みとストレス・自律神経の関係

「ストレスを感じると背中が固まる気がする」

「背中が張ってくると、呼吸も浅くなる」

そういったお悩みはありませんか?

実は、精神的な緊張や不安、過度なストレスは、背中の筋肉と自律神経に強く影響を与えます。

ここでは、身体と心がどうつながっているのか、そして整体ではどのように対応できるのかを見ていきましょう。

交感神経が優位になると背中が緊張する

ストレスを感じると、私たちの身体は“交感神経”という自律神経系が優位になります。

これは、いわば“戦闘モード”。心拍数が上がり、呼吸が浅くなり、筋肉は常に緊張状態になります。

このときに最も影響を受けやすいのが、首から背中にかけての筋肉群。

特に脊柱起立筋や僧帽筋は、交感神経の支配を強く受けるため、ストレスが続くと硬直しやすくなります。

「背中が張って眠れない」「イライラすると背中が重い」

こういった状態は、筋肉の問題ではなく神経の興奮状態が原因かもしれません。

不安や緊張が筋肉の硬さに表れる

ストレスといっても、すぐに意識できるものばかりではありません。

仕事の締め切り、家庭の心配、人間関係の圧力…。

こうした“慢性的な不安”が体に出るとき、もっともわかりやすく表れるのが「背中の緊張」です。

無意識のうちに肩が上がり、呼吸が浅くなり、背中が反ってくる。

この状態が続けば、筋肉の緊張は“クセ”となって定着し、背中の痛みや不快感が慢性化していきます。

つまり、「背中が痛いからストレスがたまる」のではなく、「ストレスがあるから背中が痛い」というケースもあるのです。

背中が固い人は深呼吸がしづらい

ストレスがかかっている人ほど「深呼吸がしにくい」「息が背中に入っていかない」と感じます。

これは、背中の筋肉が固まって肋骨の動きが制限されているため、呼吸の深さが物理的に制限されている状態です。

深呼吸をしようとしても、肋骨が開かず、横隔膜も動きにくいため、十分な呼吸ができない。

その結果、さらに不安感が高まり、また筋肉が緊張する……という悪循環に入ってしまいます。

背中の緊張をゆるめて呼吸を通すことが、ストレスを抜け出す第一歩にもなるのです。

整体による自律神経の安定アプローチ

取手市くまもと整骨院では、背中の筋肉や関節を丁寧に緩めることで、交感神経の過活動を抑え、副交感神経(リラックスの神経)を働きやすくするアプローチを行っています。

強い刺激ではなく、やさしく筋膜や呼吸に働きかける施術で、

「背中がふわっと軽くなった」「呼吸が深くできるようになった」と感じる方も多くいらっしゃいます。

また、自律神経の乱れに着目した姿勢の指導や生活習慣の提案も含め、

「背中の痛み=心と体のバランスの崩れ」と捉えたケアを大切にしています。

精神的な疲れを感じている方ほど、背中は正直にサインを出しています。

その声に耳を傾けることが、体も心もラクになる第一歩かもしれません。

15. 背中の痛みに潜む疾患のサイン

「いつもと違う背中の痛みが続いている」

「姿勢や動作に関係なくズキズキ痛む」

そんなとき、単なる筋肉や姿勢の問題ではなく、何か別の疾患が関係している可能性もあります。

ここでは、整体では対応できない“内科・整形外科的疾患”のサインを見逃さないために、注意しておきたい代表的な病気と背中の関係を紹介します。

椎間板ヘルニアと背部痛

椎間板とは、背骨の間にあるクッションのような軟骨です。

加齢や過負荷、姿勢不良などによってこの椎間板が飛び出し、神経に触れると、強い痛みやしびれ、筋力低下などを引き起こします。

背中に出る椎間板ヘルニアは、主に「胸椎椎間板ヘルニア」と呼ばれるもので、腰や首のものに比べて稀ではありますが、

脇腹や肋骨沿いの違和感、前かがみや深呼吸で悪化するような痛みを伴うことがあります。

違和感が広範囲にわたる場合や、日によって波がある強い痛みが出る場合は注意が必要です。

肋間神経痛の特徴と見分け方

肋間神経痛は、背中から肋骨の間を走る神経が刺激されて起こる鋭い痛みです。

「ピリッと電気が走るような感覚」や「帯のように広がる痛み」が特徴で、特に深呼吸・咳・くしゃみなどで痛みが増す傾向があります。

筋肉の痛みとの違いは、指で押しても痛みが再現されないこと。

また、痛む位置がはっきりしておらず、“皮膚の表面”のような感覚で痛みを感じることが多いです。

ウイルス感染(帯状疱疹)や姿勢の圧迫でも起こるため、症状が強い場合は医療機関での評価が必要です。

圧迫骨折とそのリスク因子

「何もしていないのに背中がズキッと痛む」

「前かがみが怖い、背中を叩かれると響く」

これらは、骨粗しょう症による圧迫骨折の初期症状かもしれません。

特に高齢の方や、過去に骨折歴がある方、閉経後の女性などはリスクが高く、軽い衝撃でも椎体(背骨の骨)が潰れてしまうことがあります。

最初は違和感や軽い痛みでも、放置していると変形が進み、慢性的な背中の痛みや姿勢の崩れを引き起こします。

レントゲンや骨密度検査によって診断されるため、心当たりがある方は早めの受診をおすすめします。

内臓疾患に由来する背部痛の可能性

背中の痛みの中には、「内臓が原因となっているケース」もあります。これは「関連痛(かんれんつう)」と呼ばれる現象で、

実際に痛んでいるのは内臓でありながら、その影響が背中の特定部位に出てくるのです。

心筋梗塞・狭心症

左側の背中から肩甲骨、腕にかけてズーンとした重苦しい痛みが出ることがあります。

特に、運動時やストレス時に痛みが強くなる場合は、循環器疾患を疑う重要なサインです。

膵炎・腎臓疾患・胆石など

膵臓や腎臓、胆のうといった臓器が炎症を起こすと、背中の左右下部(腰の上あたり)に鋭い痛みを感じることがあります。

ときに吐き気や発熱を伴うこともあり、内科的な検査が必要です。

帯状疱疹

初期には「皮膚に何もないのにピリピリ痛む」という症状が背中に出ることがあります。

やがて皮膚に赤い発疹や水ぶくれが現れるため、痛みの強さと皮膚症状のタイミングを注意深く見ることが大切です。

「いつもの痛みと違う気がする」

「動いていなくても痛い」

そんな違和感があるときは、自己判断せず、まずは整骨院などで初期評価を受けることが安心です。

必要であれば医療機関をご案内することもできます。放置せず、まずはご相談ください。

16. 施術でまずチェックするのは“動きのクセ”

「痛い場所を揉むだけでは良くならない」

これは、取手市くまもと整骨院が施術において大切にしている考え方です。

背中の痛みを根本から改善するためには、“どのように体を動かしているか”という動きのクセを見ることが何より重要です。

ここでは、実際の施術でチェックしている視点を具体的にご紹介します。

どんな動きで痛みが出るかを見る

まず確認するのは、「いつ、どんな動作で痛みが出るか」という点です。

背中を反ると痛いのか、ひねると詰まるのか、じっとしているとつらいのか…。

この違いによって、筋肉・関節・神経のどこに問題があるのか、おおよその見当がつきます。

また、「左右差」「前後差」「スピードや角度の変化」もチェックポイント。

“動作の中にある違和感”をとらえることで、施術の方針が見えてきます。

左右差や偏った使い方の確認

例えば、同じ方向ばかりを向いて座るクセや、荷物をいつも同じ腕で持つクセ。

こういった左右のアンバランスがあると、片側の背中ばかりが疲れて痛みを出しやすくなります。

当院では、背中の張り具合や可動域の違いを細かくチェックしながら、“どちら側に負担が偏っているか”を見極めます。

そのうえで、偏った動き方をやめてバランスを整える施術を行うことで、再発しにくい体づくりをサポートします。

“痛い場所”より“動き全体”を重視

実は、痛みが出ている場所が“本当の原因”とは限りません。

たとえば、背中の痛みの元が股関節や足首の動きにあったり、反対側の肩甲骨の硬さにあったりすることもあります。

そのため当院では、局所的に見るのではなく、全身の動きの連動性や姿勢の崩れまで含めて評価します。

「なぜそこに痛みが出ているのか」

「どんな順番で負担が積み重なったのか」

それを見抜くことで、施術の精度が高まり、改善までのスピードも変わってきます。

可動域や連動性を丁寧に観察

痛みがあると、人は無意識に“かばう動き”をしてしまいます。

それにより、本来使うべき筋肉や関節の動きが止まり、体全体のバランスが崩れていきます。

施術では、背骨の1つ1つの動きや、肩甲骨・骨盤・肋骨との連動性まで細かくチェックし、

「どこが止まっているか」「どこが過剰に動いているか」を観察していきます。

このような“動きのクセ”を読み解く評価こそが、背中の痛みを根本から改善するための第一歩となるのです。

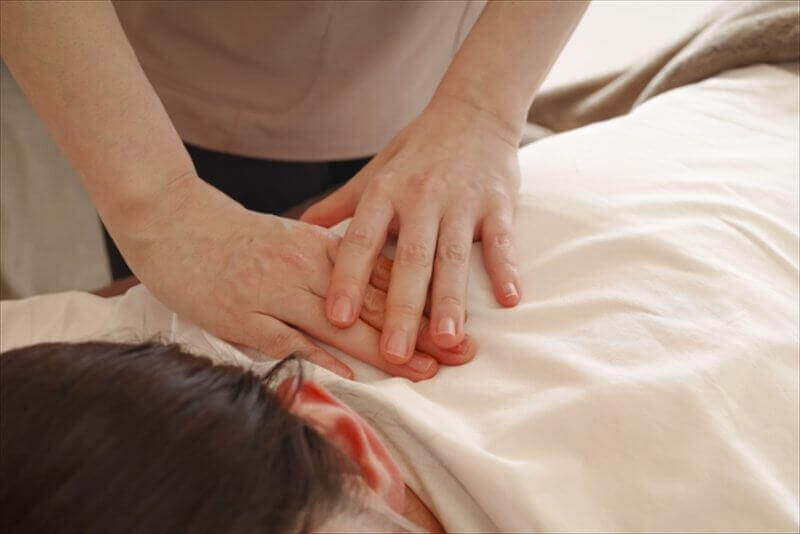

17. 取手市くまもと整骨院の整体アプローチ

「どこに行っても同じ施術だった」

「その場では楽になるけど、すぐ元に戻ってしまう」

そんな経験をされた方にこそ知ってほしいのが、取手市くまもと整骨院の“背中の痛み”へのアプローチの違いです。

私たちが大切にしているのは、“一人ひとりの原因”に向き合い、“戻らない体”をつくること。

そのための考え方と施術の流れをご紹介します。

問診と検査で原因を丁寧に特定

まず大切にしているのは、「背中の痛み=結果」であって、「原因は別にあるかもしれない」という視点です。

そのため、初回はしっかりと時間をかけてヒアリングを行い、

- いつから痛むのか

- どんな姿勢や動作でつらくなるか

- 日常生活や仕事・趣味での体の使い方

などを細かく伺っていきます。

さらに、姿勢や動作チェック、可動域の検査などを通じて、筋肉・関節・神経・内臓疲労・自律神経…さまざまな角度から原因を洗い出します。

ここで“原因を見誤らない”ことが、改善への最短ルートです。

背中だけでなく全身をチェック

背中の痛みがあっても、実は骨盤や足首、肩の動きの悪さが原因というケースは少なくありません。

だからこそ、私たちは背中だけを見ません。

立ち方・座り方・歩き方・呼吸の仕方まで、体全体の使い方を細かくチェックします。

「背中だけにフォーカスしていたら見落としていた」

そんな要因こそが、症状を長引かせていたことは本当によくあるのです。

全身からアプローチすることで、負担の分散ができ、痛みが出にくい身体を目指していきます。

筋肉・関節・神経をトータルで調整

施術では、筋肉だけでなく、

- 背骨や肋骨などの“関節の可動性”

- 背中に沿う“神経の通り道”

- 筋膜や呼吸による“体の内側の動き”

など、背中全体が本来の柔らかさと動きを取り戻せるように、立体的・多角的に整えていきます。

痛みのある場所をただ揉むだけではなく、「なぜその部分が痛くなったのか」を追いながら、必要なところにだけ適切な刺激を与える。

それが、当院の整体です。

強く押さず、優しく整える施術

当院の施術は、痛みや恐怖を感じるような強い刺激は一切行いません。

むしろ、やさしく触れることで深部の反応を引き出す“対話型の整体”を大切にしています。

強い刺激は一時的なスッキリ感を生みますが、体を守るために筋肉が余計に固まってしまうことも。

本当に改善したいなら、筋肉・関節・神経・呼吸が安心して動ける環境を作ることが大切です。

「ただ気持ちいいだけでは終わらせない」

でも、「安心して任せられるやさしい施術を提供したい」

それが、私たちが目指している整体です。

18. 背中がつらくて動けない方へ|よくあるご相談

「仕事に行けるか不安になるほど背中が痛い」

「家のことが手につかない。動くのもつらい」

そんな切実な声が、実際に多く寄せられます。

背中の痛みは、単に“その場所が痛い”だけではありません。

日常生活すべてに支障をきたすレベルで、心身ともに追い詰めてくるものです。

ここでは、取手市くまもと整骨院に寄せられる代表的なご相談を、リアルなエピソードとともにご紹介します。

仕事に集中できない

「座ってパソコン作業をしているだけなのに、30分もたたずに背中が張ってくる」

「気になって仕事どころじゃないし、何度も姿勢を変えてしまう」

このような症状は、背中の筋肉が常に緊張している状態であることが多く、

集中力の低下や仕事の効率ダウンにもつながります。

ストレスも重なると、さらに筋肉が硬直し悪循環に。

一度しっかり背中の柔軟性を取り戻すことで、「仕事がはかどるようになった」という方も少なくありません。

呼吸が浅くて疲れが取れない

「呼吸が浅いのがわかる。夜もぐっすり眠れない」

「背中のハリが強すぎて、深呼吸ができない」

こうした方は、肋骨の動きや横隔膜の働きが制限されているケースがよく見られます。

この状態では、十分な酸素が取り込めず、疲労物質も排出しにくくなり、慢性的なだるさにつながります。

背中をやわらかくすることで呼吸が深くなり、結果的に「寝起きが軽くなった」「疲れにくくなった」という変化が起きるのです。

家事や育児がつらい

「洗濯物を干すのが苦痛」「子どもを抱っこすると背中が張って動けなくなる」

このように、前かがみの動作や手を伸ばす動きで背中に痛みが出る方も多いです。

とくに、主婦の方や育児中のママからのご相談が多く、

「痛みのせいでやる気が出ない」「休むことに罪悪感がある」と自分を責めてしまうケースも。

だからこそ、我慢しすぎないで、早めにケアしてほしいと私たちは考えています。

スポーツ後の張りや痛みが気になる

「テニスやゴルフのあと、いつも背中の同じ場所が張る」

「ジムでトレーニングすると、翌日決まって背中がつらくなる」

こうしたスポーツ後の違和感も、「動きのクセ」や「可動域の制限」が原因になっていることが多く、

放っておくとフォームが崩れてケガにつながるリスクもあります。

当院では、競技特性や使い方のクセに合わせた整体とセルフケアの提案も行っています。

“痛めない身体”をつくるための第一歩として、ぜひご相談ください。

19. 放置したらどうなる?背中の痛みの未来予測

「今はまだ我慢できるから…」

「そのうち良くなるだろうと思ってた」

背中の痛みをそのまま放置してしまう方の多くが、あとになって後悔されます。

背中の不調は、“体のど真ん中”に起こる問題です。

ここにゆがみや緊張が続くと、体全体のバランスが崩れ、思わぬ方向に不調が広がっていきます。

ここでは、背中の痛みを放置するとどうなるのか、その“未来”を具体的に見ていきましょう。

肩こり・腰痛への進行

背中の筋肉が硬くなると、その上下にある肩や腰にかかる負担が急増します。

最初は背中だけだった痛みが、時間とともに肩や腰にまで広がっていき、

「どこが悪いのか分からない」「いつもどこかしらが痛い」と感じる状態に。

特に、猫背や反り腰を伴っていると、腰椎や頸椎の可動域が制限されて、慢性的な痛みに発展しやすくなります。

“背中は身体の中継地点”という意識を持って、早めのケアが必要です。

慢性化による神経痛や自律神経トラブル

背中には、姿勢保持に関わる神経や、内臓・血流・呼吸を調整する自律神経が多く走っています。

そのため、筋肉の緊張が長期化すると、神経の圧迫や伝達異常が起こるリスクがあります。

結果として、

- 背中のピリピリとした痛み(神経痛)

- 胃腸の不調や動悸、息苦しさ(自律神経症状)

- 睡眠障害や不安感

といった、単なる筋肉痛とは違うレベルの不調に発展してしまうことも。

“痛みの質が変わってきた”“休んでも回復しない”と感じたときは、すでに慢性化が始まっているサインです。

姿勢の固定化で体型まで崩れるリスク

背中が固まり、丸まった姿勢が定着してしまうと、元の姿勢に戻すのがどんどん難しくなります。

特に40代以降は筋肉の柔軟性が落ちやすく、「気づいたら猫背が戻らなくなっていた」という方も少なくありません。

このような姿勢の固定化は、見た目の老け込みだけでなく、

- 胸が圧迫されて呼吸が浅くなる

- 肋骨や内臓の位置が下がってポッコリお腹に

- 骨盤の傾きによるお尻のたるみ

といった、体型の崩れや代謝低下にも直結していきます。

姿勢は“クセ”になる前のケアが最も効果的です。

早めのケアが人生の快適さを守る

背中の痛みを感じたとき、それは「疲れてるよ」「無理してるよ」という体からのメッセージです。

でも、それを無視し続けると、その声はどんどん大きくなり、やがて“症状”として表れてきます。

- 趣味が楽しめなくなった

- 仕事の集中力が続かない

- 人と会うのが億劫になった

そうならないためにも、“違和感のうちにケアする”ことが、快適な毎日を守る最大の予防策です。

背中の痛みは、放置しても“そのうち消える”ものではありません。

それどころか、放っておくほどに広がり、深く、厄介になります。

だからこそ、「今まだ軽いうち」に、しっかり向き合ってほしいのです。

未来の自分のために。生活の質を落とさないために。

一度、体をリセットしに来ませんか?

20. 整体+セルフケアで“背中を育てる”

「施術を受けた直後は楽になるけど、またすぐ元に戻ってしまう」

そう感じたことはありませんか?

背中の痛みを根本から改善し、再発しない体を作るには、整体で整えた状態を“日常で維持できるかどうか”がカギになります。

そのためには、整体+セルフケアの組み合わせが最も効果的です。

ここでは、背中を育てるためのアプローチを4つの視点からお伝えします。

ストレッチと呼吸法の併用

背中は意識して動かしにくい部位ですが、呼吸と連動させることで無理なく柔らかくすることができます。

たとえば:

- 仰向けで膝を抱えて背中を丸めながら深呼吸する

- 胸を開きながら肩甲骨を寄せて息を吐く

このように「ストレッチ+呼吸」を組み合わせることで、筋肉と神経の両方にアプローチできます。

無理に伸ばすよりも、呼吸を使って内側から背中をゆるめる方法の方が、毎日続けやすく、効果も持続します。

姿勢をリセットする習慣作り

整体でどれだけ姿勢を整えても、普段の姿勢が崩れていればまた痛みは戻ってきます。

大切なのは、「こまめにリセットする習慣」を持つこと。

たとえば:

- 1時間に1回、立ち上がって肩を回す

- 背伸び+深呼吸で体を真っすぐに戻す

- スマホを見る前に「姿勢整えるスイッチ」を入れる

数秒の工夫でも、続ければ姿勢の記憶が変わり、「背中が丸まった状態」が当たり前でなくなっていきます。

筋トレではなく“正しい使い方”を意識

「背中が痛いから鍛えないと」と思って、ハードな筋トレを始める方がいます。

しかし、背中にとって本当に必要なのは、“力強さ”ではなく“正しく使う感覚”です。

とくに重要なのは、広背筋・脊柱起立筋・腹横筋などの姿勢を支える筋肉たちが、自然に働く状態を取り戻すこと。

そのためには、

- 腕を動かすときに肩甲骨から動かす

- 座っているときにお腹を引き上げる意識を持つ

といった、“動作の質”を高める工夫が必要です。

筋肉の使い方が変わると、無理に鍛えなくても、自然と疲れにくい体になります。

継続こそが痛みの出にくい身体を作る

整体もセルフケアも、“一度やって終わり”では意味がありません。

体は日々の使い方で変化していくからこそ、続けることが最大の武器になります。

大切なのは、「頑張る」ではなく「習慣にする」こと。

たった3分のストレッチでも、1日5回の深呼吸でもいいのです。

続けるうちに、背中の痛みが減るだけでなく、呼吸が深くなり、姿勢が楽になり、気分も安定してきます。

整体でリセットし、セルフケアで育てていく。

この両輪がそろって初めて、「再発しない、快適な背中」を手に入れることができます。

21. 通院時に多いご質問Q&A

初めて整骨院に行くとき、不安や疑問を感じる方も多いと思います。

「整体ってどんなことをするの?」「どれくらい通えば良いの?」など、背中の痛みでお悩みの方からよくいただくご質問をまとめました。

安心して通院いただくために、ぜひ参考になさってください。

保険は使える?

背中の痛みに対しては、急性の外傷(捻挫・打撲・挫傷など)であれば保険適用が可能です。

ただし、慢性的な肩こりや背中の張りといったものは、原則として保険適用外となります。

当院では、症状や原因を丁寧に伺いながら、保険の適用が可能な場合にはその旨をご案内し、

自由診療となる場合も、内容・料金・施術方針を明確にご説明します。

ご不安がある方は、お気軽にお問い合わせ時にお尋ねください。

どれくらい通えば良い?

痛みの程度や原因にもよりますが、

軽い背中の張りや疲労性の痛みであれば、数回の施術で改善が期待できます。

一方で、長年の姿勢のクセや生活習慣によって慢性化している場合には、

ある程度の期間をかけて、身体の使い方から整える必要があります。

当院では、通院ペースの目安やご自身でできるケアも含め、

無理のない形で改善を目指すプランをご提案します。

どんな服装で行けばいい?

動きのチェックや整体施術を行うため、

できるだけ動きやすい服装(ジャージやスウェットなど)がおすすめです。

スカートやジーンズ、ピッタリした服装は避けていただくと安心です。

お着替えをお持ちいただいてもOKですし、当院でも施術着をご用意しておりますので、

仕事帰りやお出かけ前後でも安心してご来院ください。

痛みが無くても通っていい?

もちろんです!

「違和感はあるけど痛みはない」

「姿勢が悪いのが気になる」

「背中が硬くて動かしにくい」

そんな“未病”の段階こそ、整体で整えるチャンスです。

実際、当院には「今は痛くないけど再発を防ぎたい」「メンテナンスとして通いたい」という方も多くいらっしゃいます。

背中がつらくなる前にケアをすることで、毎日のパフォーマンスや生活の質が向上します。

気になることがあれば、いつでもご相談ください。

「来てよかった」と思っていただけるよう、丁寧に対応させていただきます。

22. 背中の痛みから解放されるために大切なこと

背中の痛みは、ある日突然やってくることもあれば、

「そういえば最近ずっと張っている」「いつからか寝起きがつらい」

といったように、じわじわと忍び寄ってくることもあります。

そして多くの方が、「まだ我慢できるから」と見過ごしてしまい、

気づいたときには仕事にも家事にも影響が出るほど悪化してしまっているのです。

そんな背中の不調から、本当の意味で解放されるために、最後に大切なことをお伝えします。

気づいたときがケア開始のタイミング

「もう少し様子を見ようかな…」

「痛みが引いたらまた考えよう」

そう思っているうちに、体のクセは定着し、背中の柔軟性はどんどん失われていきます。

ほんのわずかな違和感でも、体が発している“これ以上無理しないで”というサインかもしれません。

今、この記事を読んで「ちょっと心当たりがあるかも」と思ったあなた。

その気づきこそが、背中ケアのベストタイミングです。

違和感があるうちに整えるのがベスト

痛みが強くなってからでは、改善には時間がかかります。

ですが、違和感やこわばりの段階で整えておけば、スムーズに回復しやすく、再発リスクも大幅に減らすことができます。

整体は「痛くなってから駆け込む場所」ではなく、

「まだつらくなる前に整えておく場所」として利用していただけたら嬉しいです。

日々の姿勢や呼吸、疲労の蓄積——

その小さなズレが背中に現れているなら、今こそ体を見直すチャンスかもしれません。

我慢より、まずは相談を

取手市くまもと整骨院では、「とりあえず相談したい」という段階でも大歓迎です。

「病院に行くほどじゃないけど気になる」

「レントゲンでは異常なしと言われたけどつらい」

そんな声に、これまで何度も応えてきました。

背中は、頑張り屋さんほどトラブルが出やすい場所です。

だからこそ、ひとりで抱え込まずに、ご相談ください。

あなたの背中にあるその痛みの意味、一緒に紐解いていきましょう。

取手市くまもと整骨院が力になります

私たちは、「整えるだけ」で終わりたくありません。

背中の痛みがなくなったその先にある、軽やかな日常、笑顔で過ごせる未来を一緒に目指したいと考えています。

どんな小さなお悩みでも、まずは一歩を踏み出すことが大切です。

背中の痛みが気になったら、どうか我慢せずにご相談ください。

あなたの体と心が、ほんの少しでも軽くなるよう、全力でサポートさせていただきます。