原因不明の腕の痛み・しびれ|整体視点でみる腕ラクの法則

「最近、腕がズキズキするけど放っておけば治るかな…」そんなふうに思ったことはありませんか?

腕の痛みやしびれは、ちょっとした姿勢や習慣から始まることもあれば、体の深い部分が関わっていることもあります。原因がはっきりしないと不安になりますよね。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日、家の片付けをしていて昔の雑誌を見つけたのですが、パソコンの使いすぎによる「現代病」として腕の不調が大きく取り上げられていました。記事が書かれたのは20年以上前でしたが、内容はまるで今の生活をそのまま写したよう。時代が変わっても、腕の負担は変わらず続いているんだと実感しました。

今回は腕の痛みやしびれについて詳しく解説していきます。すごく長いので目次を見て気になるところだけでも読んでくださいね。

皆様の不安を和らげ、日常を少しでも快適に過ごすためのヒントになれば幸いです。

目次

- 1. 腕の痛みを感じたら|最初に押さえる現実と希望

- 2. 知って納得!腕の構造と動きの秘密

- 3. 日常の“腕を壊すスイッチ”

- 4. スポーツ・トレーニングでの腕の悲鳴

- 5. 症状別ナビ|「それ、これかも?」

- 6. 姿勢がつくる腕の負担

- 7. 全身連鎖|腕は“単独プレー”をしない

- 8. 季節・環境のトラップ

- 9. ライフステージ別の注意点

- 10. 性別で変わる“効くポイント”

- 11. 動作別に分解する|“その一手”が痛みを呼ぶ

- 12. 自分のクセを見抜くチェック法

- 13. 心と腕|ストレスが筋を固める理由

- 14. 回復の土台づくり

- 15. 家でできる“腕ラク化”ルール

- 16. 職場・家庭の環境最適化

- 17. 相談の目安

- 18. 医療連携の基礎知識

- 19. 再発を遠ざける長期戦略

- 20. 安全なトレーニング

- 21. 職業別あるあると対策

- 22. 思い込みをほどく

- 23. 緊急度のセルフチェック

- 24. 記録で腕を守る

- 25. 腕は変わる|今日から軽くする一歩

- 26. 腕の痛みを減らして快適に動ける毎日へ

1. 腕の痛みを感じたら|最初に押さえる現実と希望

「ちょっと腕が痛いけど、そのうち治るだろう」と思っていたら、ある日急に動かせなくなった…。そんな経験はありませんか?腕の痛みやしびれは、放置してしまうと回復に時間がかかり、生活に大きな支障を与えることもあります。しかし早い段階で正しい対応をとれば、改善への道筋を見つけられることも少なくありません。ここでは、最初に押さえておきたい症状の特徴や注意点を整理していきます。

痛みの種類チャート

腕の痛みといっても感じ方はさまざまです。症状のタイプを知ることが、原因を探る第一歩になります。

ズキズキする鋭い痛み

物を持った瞬間や動かした直後に走るような鋭い痛みは、筋肉や腱の炎症が関与している場合があります。短い刺激でも繰り返されると日常生活に支障が出ることがあります。

重だるく続く鈍い痛み

常に腕が重たく感じたり、だるさが取れない状態は、血流の滞りや筋肉の慢性的な緊張が関わっていることがあります。天候や気温で症状が悪化するのも特徴です。

しびれ感や感覚の異常

「ジンジン」「ビリビリ」とした感覚は神経の圧迫が考えられます。筋肉や関節の不調とは異なり、神経系の異常が背景にある可能性が高いサインです。

しびれ警報サイン

しびれは軽く考えられがちですが、重大な問題の前触れであることもあります。注意すべきポイントを押さえておきましょう。

突然のしびれが出た場合

急に片腕に強いしびれが出る場合、頚椎や神経の異常のほか、まれに脳のトラブルが隠れていることもあります。早急な医療機関の受診が必要です。

持続するしびれの場合

安静にしていても何日も続くしびれは、神経や血流への慢性的な負担が背景にある可能性があります。軽度でも長引くと回復が難しくなるため、早めに対応しましょう。

夜間痛・安静時痛の危険度

就寝中や安静時に痛みやしびれが強くなる場合は注意が必要です。体を休めているはずの時間に症状が出るということは、炎症や神経障害が進行しているサインでもあります。眠りを妨げる痛みは心身の回復を阻害し、悪循環につながります。

様子見の落とし穴

「少し楽になったから大丈夫」と再び負担をかけると、症状がぶり返して悪化することがあります。腕は日常的に使う部位なので、完全に休ませるのは難しく、油断するとすぐに再発するのが特徴です。軽視せずに段階的にケアを重ねることが大切です。

初期対応でできること

違和感や痛みを感じたら、まずは負担のかかる動作を控えることが第一歩です。冷やす・温めるを状況に合わせて使い分け、腕を少し高い位置に保つことで血流も促されます。軽いストレッチや呼吸と合わせたリラックスで筋肉の緊張をやわらげるのも有効です。ただし、無理に動かしたり自己流のマッサージを強く行うと逆効果になる場合もあるため、不安があれば専門家に相談することが望ましいです。

2. 知って納得!腕の構造と動きの秘密

腕の痛みやしびれを理解するためには、まず腕そのものの構造を知ることが欠かせません。骨・関節・筋肉・神経がどのように連携しているかを理解すると、なぜ特定の動作で症状が出やすいのかが見えてきます。ここでは腕の仕組みを順番に整理してみましょう。

腕を構成する骨の役割

腕は大きく上腕骨・橈骨・尺骨の3本の骨から成り立っています。上腕骨は肩から肘をつなぐ太い骨で、物を持つ・押す・引くといった動きの支柱となります。橈骨と尺骨は前腕を構成し、手首や手の細かな動きを支える大切な役割を果たしています。

肩・肘・手首の連携

腕の動きは単独で完結するものではなく、肩・肘・手首がそれぞれ連動することで成り立っています。肩が動きにくいと肘や手首に過剰な負担がかかり、逆に肘の動きが制限されると肩や手首が無理をします。どこか一つの関節に制限があると、腕全体に不調が広がりやすいのです。

主要な筋肉と腱の働き

力こぶで知られる上腕二頭筋は肘を曲げる動作に関わり、上腕三頭筋は腕を伸ばす役割を担っています。さらに前腕には手首や指を動かすための細かい筋肉群があり、それぞれ腱を介して骨とつながっています。筋肉と腱は常に協力して動きを作り出しており、どちらかに炎症が起こると動作全体に影響が及びます。

神経と血流の通り道

首から伸びる神経は鎖骨や肩の隙間を通り、腕から手先へと分岐していきます。神経は血管と並走して走行することが多く、圧迫を受けると「しびれ」や「冷え」といった症状が出やすくなります。長時間同じ姿勢で神経や血流が妨げられると、軽い負担でも腕全体がつらく感じることがあります。

構造を理解するメリット

腕の構造を知ると「なぜ自分がこの症状になっているのか」をイメージしやすくなります。単に「腕が痛い」と片付けるのではなく、「骨や関節の動きに制限があるのか」「筋肉や腱が疲れているのか」「神経や血流の通り道が圧迫されているのか」といった視点を持てるようになります。この理解が、セルフケアの方向性を間違えず、無駄に不安を抱え込まないための第一歩となります。

3. 日常の“腕を壊すスイッチ”

日常生活の中で何気なく繰り返している習慣が、実は腕に大きな負担を与えていることがあります。自分では気づかない動作の積み重ねが、気がついたら痛みやしびれとなって現れるのです。ここでは代表的な「腕を壊すスイッチ」とも言える習慣を見ていきましょう。

マウス地蔵

長時間マウスを握ったまま動かさずに作業していると、前腕から手首にかけての筋肉が硬直します。特に人差し指と中指に力を入れ続けることで腱鞘に負担がかかり、腱鞘炎のリスクが高まります。気づかぬうちに肩も前に入り、首から腕へつながる神経を圧迫しやすい姿勢になっています。

スマホ握りしめ肩

スマホを長時間片手で握って操作する習慣は、手首と親指の使いすぎを招きます。さらに画面を覗き込む姿勢で肩や首が前に傾き、巻き肩や猫背を助長します。その結果、腕のしびれやだるさにつながりやすくなります。

ドライヤー地獄・アイロン連打

髪を乾かすドライヤーやアイロンがけは、腕を中途半端に持ち上げた状態で長時間続ける動作です。肩や上腕にかかる負担は想像以上に大きく、終わった後に「肩から腕にかけて重い」と感じる方も多いでしょう。毎日の積み重ねが炎症や疲労の蓄積になります。

買い物袋ハンガー腕

重い買い物袋を肘にかけたり、腕に引っかけて持ち運ぶのは要注意です。腕の一部に極端な圧力が集中し、神経や血管を圧迫してしまいます。しびれや感覚低下が起こりやすく、繰り返すと慢性的な不調に発展することもあります。

抱っこスパイラル

子どもを抱っこするとき、片腕だけで支える習慣は左右差を大きくし、肩から肘にかけての筋肉を疲労させます。さらに背中や腰にも負担が分散されず、結果として腕の痛みが強くなる悪循環に陥りやすいです。

今日からやめたい習慣

腕を壊すスイッチは、ちょっとした意識で止めることができます。マウスやスマホを持つ時間を区切る、家事や作業中に肩を回す、重い荷物は分けて持つ、抱っこは両腕を交互に使うなど、小さな工夫で負担は確実に減ります。気づかないクセを放置せず、今日から意識を切り替えてみましょう。

4. スポーツ・トレーニングでの腕の悲鳴

スポーツやトレーニングは体を健康に保つ大切な習慣ですが、フォームや負荷のかけ方を誤ると腕に大きなストレスを与えます。特に繰り返し行う動作は筋肉や腱に微細な損傷を蓄積し、やがて炎症や慢性痛へと発展します。ここでは代表的な場面を取り上げ、注意すべきポイントを確認しましょう。

ラケットスポーツの外側上顆ストレス

テニスやバドミントンなどのラケット競技では、ボールやシャトルを打ち返すたびに肘の外側に強いストレスがかかります。この繰り返しが「外側上顆炎(テニス肘)」を招く典型的な原因です。手首を無理に使いすぎるフォームも、肘だけでなく前腕全体に痛みを広げるきっかけになります。

ゴルフスイングの内側ひねり負担

ゴルフではインパクトの瞬間に手首と肘の内側に大きなひねりの力が加わります。この負担が繰り返されると「内側上顆炎(ゴルフ肘)」を引き起こしやすくなります。特にスイングの際に体幹の回転が不十分だと、腕だけで力を出すことになり負担が集中します。

プル・プッシュのフォーム崩れ

筋トレでよく行われるプル系(引く動作)やプッシュ系(押す動作)は、フォームが崩れると腕の一部に負荷が偏ります。懸垂で肩甲骨を使わず腕だけで引く、ベンチプレスで手首が寝てしまうといった癖は、肘や手首に強いストレスを与えます。正しいフォームを守ることが怪我を防ぐ最大のポイントです。

投球動作の肘先行トラブル

野球やソフトボールなどの投球動作は、肘に強いひねりと加速が加わります。特に「肘から先に出るフォーム」になると、肩や体幹の連動が弱まり、肘関節に過剰な負担が集中します。繰り返されることで炎症や靭帯損傷のリスクが高まります。

フォーム改善の優先ポイント

腕の悲鳴を防ぐには、まず体幹と下半身をしっかり使うことが大切です。腕だけで動作を完結させず、全身の力をバランスよく分散させる意識を持ちましょう。また、ウォーミングアップで関節の可動域を確保し、終了後には軽いストレッチやアイシングでリセットする習慣も重要です。小さな痛みを「気のせい」とせず、フォームを振り返ることが大きな怪我を防ぐ一歩となります。

5. 症状別ナビ|「それ、これかも?」

腕の不調といっても、その原因は一つではありません。似たように思える痛みやしびれでも、実際には背景がまったく異なるケースがあります。ここで挙げる代表的な症状を知ることで、自分の体が今どのようなサインを出しているのかを見極めやすくなります。

上腕二頭筋長頭腱炎

肩の前面から腕の付け根にかけて痛みを感じるタイプです。荷物を持ち上げる、髪を結ぶ、上の棚に手を伸ばすといった動作で強く出やすいのが特徴。放置すると安静時にもズキズキしてきて、日常の何気ない動きすらストレスに感じるようになります。

外側上顆炎(テニス肘)

「物をつかんで持ち上げたときに肘の外側が痛い」というのが典型的な訴えです。ラケットスポーツで有名ですが、実際には料理やパソコン作業、ペットボトルを開けるといった日常動作でも頻発します。悪化すると握力そのものが落ち、コップを持つのもつらいという方も少なくありません。

内側上顆炎(ゴルフ肘)

肘の内側に痛みが集中し、手首を曲げる・ひねる動きで強まります。ゴルフスイングに多いことから名前がついていますが、実は子育て中の抱っこや繰り返しの掃除動作でもよく起こります。「少し痛いだけ」と無理をすると慢性化しやすいのがこの症状の厄介な点です。

腱鞘炎と腕の関連痛

スマホやパソコン作業で有名な腱鞘炎。手首や指の炎症が中心ですが、実際には前腕の筋肉にまで負担が広がることが多く、「手首だけでなく腕まで重だるい」と訴える方もいます。指先の小さな動きが積み重なって、腕全体に波及するイメージです。

頚椎由来の放散痛

首から出る神経が圧迫されると、肩から腕、手先にかけて「ビリビリ」「ジンジン」としたしびれが広がります。首を反らしたり横に倒したときに腕に響くのは典型的なサイン。さらに細かい作業がしにくくなったり、手の感覚が鈍くなる場合もあります。強いしびれや脱力を伴う場合は、できるだけ早く専門医へ相談が必要です。

肩の疾患による関連痛

肩のトラブルは、しばしば腕の不調として現れます。五十肩や腱板損傷では、肩から腕にかけて夜間にズキズキ痛むケースが多いです。「肩を動かしていないのに腕が痛む」という場合は、肩関節の問題を見落としてはいけません。肩と腕は切り離せない関係にあるため、腕だけをケアしても改善が難しいのが特徴です。

6. 姿勢がつくる腕の負担

「同じ姿勢を続けていただけなのに、気づいたら腕が重だるい」そんな経験はありませんか。実は腕の不調は、直接の使いすぎよりも、姿勢の乱れが大きな引き金になっていることが少なくありません。骨格のバランスが崩れると、腕の筋肉や神経にじわじわと負担がかかり続け、痛みやしびれへとつながっていきます。

ねこ背ロック

背中が丸まる猫背姿勢では、肩が前に入り込み、肩甲骨が本来の動きを失います。腕を上げる・伸ばす動作がスムーズに行えず、代償的に首や肘に負担が集中するようになります。「長時間座っていて立ち上がると腕が重い」と感じるのは、この姿勢ロックが背景にあることが多いです。

巻き肩+前方頭位の二重苦

スマホやPC作業で顎が前に突き出る姿勢は、首から肩にかけての筋肉を常に引っ張り続けます。この状態で腕を使うと、首から腕へ伸びる神経の通り道が圧迫され、しびれや冷えが出やすくなります。巻き肩と前方頭位が合わさることで、二重に負担がのしかかるのです。

肩甲骨スリープ現象

本来は腕の動きを支える肩甲骨が、姿勢不良によって動かなくなることがあります。いわゆる「肩甲骨のスリープ現象」です。肩甲骨が働かない分、腕の筋肉が余分な力を発揮しなければならず、結果として筋肉痛や炎症に発展します。気づかないうちに「肩甲骨を眠らせている」人は少なくありません。

体幹サボり負担増

座っているときや立っているときに体幹の筋肉が働かないと、バランスを取るために腕や肩が余計に緊張します。体幹がサボるほど、腕にとっては過労状態が続くことになるのです。特に「姿勢を保つのが疲れる」という人ほど、この傾向が強く見られます。

姿勢スイッチで変わる腕の動き

逆に、正しい姿勢をとるだけで腕の負担は驚くほど軽くなります。胸を軽く開いて肩甲骨を引き寄せ、頭を少し後ろに戻すだけで、腕を動かしたときの可動域や軽さに変化を感じることがあります。大きなストレッチをする必要はなく、日常の中で「姿勢スイッチ」を入れるだけで、腕は確実に楽になるのです。

7. 全身連鎖|腕は“単独プレー”をしない

「腕ばかり使っているから痛いんだろう」と思っていませんか?

実はそう単純ではなく、腕の不調は首や背中、さらには骨盤の歪みまで深く関係しています。体はすべてがつながっているため、どこか一つのズレが腕に跳ね返ってくるのです。

首・肩・背中の同期ズレ

本来、首・肩・背中は同時に動き、腕の動作を支える仕組みになっています。ところがデスクワークで首が前に出たり、肩が丸まった姿勢が続くと、この同期が崩れてしまいます。その結果、腕が「単独で頑張る」状態になり、重だるさや痛みを感じやすくなります。思い当たる方は、背筋を伸ばしただけで腕の軽さが変わる感覚に気づけるかもしれません。

骨盤の傾きと腕の緊張ライン

骨盤が前や後ろに傾くと、背骨のカーブが変わり、肩の高さに左右差が出ます。このわずかな歪みが、実は腕の筋肉を緊張させる大きな要因です。骨盤が傾いている人ほど、腕に常に余分な力が入って抜けにくくなります。「座ると腕が張る」という感覚は、骨盤の影響を受けているサインです。

左右差の片腕オーバーワーク

利き手ばかりで荷物を持ったり、家事や作業を片腕に任せていませんか?片方の腕だけがオーバーワークになると、体全体のバランスが崩れ、反対側の肩や首まで緊張してしまいます。最初は「利き手だけ痛い」と感じても、やがてもう片方にも負担が広がっていくのです。

歩き方・呼吸のクセ

歩くときに腕を振らない、あるいは片側だけ振りが大きい方は要注意です。肩甲骨や背骨の動きが制限され、腕がこわばりやすくなります。また、浅い呼吸は胸郭の動きを小さくし、肩まわりを常に緊張させます。歩き方や呼吸のクセが、実は腕のだるさの原因になっていることは珍しくありません。

全身の連鎖を整える方法

腕の不調を改善するには、腕そのものを揉んだり伸ばしたりするだけでは不十分です。骨盤を立てて座る、肩甲骨を軽く動かす、深く呼吸をする――こうした小さな工夫で全身の連鎖が整い、自然と腕が軽くなります。腕は「全身のチームプレーの一員」だという意識を持つことが、改善の第一歩になります。

8. 季節・環境のトラップ

「今日は雨だから体が重い」「冷房の風で腕がこわばる」そんな経験はありませんか? 季節や環境の変化は、私たちが思っている以上に腕の状態へ影響を与えています。ちょっとした刺激が筋肉や神経の働きを乱し、痛みやしびれを強めることがあるのです。

冷房直撃で血流スイッチOFF

夏のオフィスで、ずっと冷房の風が肩や腕に当たっている…その状況が続くと血管は収縮し、血流が悪くなります。血の巡りが滞れば筋肉は冷えて硬直し、腕を動かすたびに重さや痛みが出てきます。しかも本人は「寒い」と感じなくても、実際にはじわじわと負担が積み重なっていることも多いのです。軽く羽織る、風の向きを変える――それだけで不調が和らぐ場合もあります。

気圧・湿度変化で重くなる関節

「雨の前は腕がジーンとする」「台風が近づくとしびれが強まる」こうした体験はありませんか? 気圧の低下は体内の圧力バランスを崩し、関節や筋肉に水分が溜まりやすくなります。その結果、神経が圧迫されて痛みが悪化するのです。さらに湿度が高いと体がだるく感じやすく、腕の不調も一層際立ちます。天気と体調の関係を知っておくことは、自分の体を理解する大切なヒントになります。

汗冷え・冷水による筋緊張

運動や外出で汗をかいた後、そのまま冷房の効いた部屋に入ると、蒸発する過程で体温が奪われます。急な冷えは筋肉を固め、腕のだるさやしびれにつながります。台所で冷たい水に長く触れる作業も同じです。作業後に「腕が固まった感じがする」と思ったら、汗冷えや冷水が原因かもしれません。

デスク周りの風・照明・温度調整

オフィスや自宅の作業環境は、気づかないうちに腕へ影響を与えます。真上から吹き下ろす冷風、眩しすぎる照明、低すぎる室温――これらが重なると体はこわばり、腕や肩に余分な力が入ります。作業が終わるころに「なぜか腕がガチガチになっている」人は、環境ストレスを受けている可能性が高いでしょう。

環境リセットのチェックリスト

もし「天気や環境で腕の調子が変わる」と感じるなら、まずは身の回りを整えてみましょう。

- 風が直接当たらないように工夫する

- 室温・湿度を適切に保つ

- 汗はこまめに拭き取り着替える

- 長時間作業の合間に肩や腕を軽く動かす

環境を少し整えるだけで「今日は腕が軽い」と感じられる日が増えていきます。

9. ライフステージ別の注意点

同じ「腕の痛み」でも、年齢やライフスタイルが変わると原因も対処のしかたも少しずつ違ってきます。今の自分に合った視点で振り返ると、無理の正体が見えやすくなります。あなたはどのステージに当てはまりますか?

成長期の使いすぎとフォーム未完成

部活や習い事で「楽しいからつい頑張りすぎる」時期です。筋力や骨の発達が追いつく前に反復動作が増えると、前腕や肘の腱に負担が偏りやすく、翌日のだるさが“普通”になってしまいます。フォームが固まる前ほど、道具のサイズや握り方、打点の位置の影響が大きく出ます。

親御様へのヒント

練習量が増えた週ほど「痛い」「重い」の言葉が出ていないか、帰宅後の様子を観察してください。週に一度は完全休養日をつくる、練習前後に手首・肩甲骨を軽く動かす時間をセットにするだけでも、腕の回復が追いつきやすくなります。違和感が続くときは、無理に続けず早めに相談を。

働き盛りの時間差痛み

デスクワークでも現場作業でも、日中は集中して痛みに気づきにくく、夜や翌朝になって腕が重くなる――そんな「時間差」で現れる不調が目立ちます。長時間のマウス操作やスマホ確認で手首が反り気味になり、前腕の張りが慢性化。逆に現場では「持つ・引く・押す」を利き手に任せ切りになり、片腕だけが疲労を溜め込みます。

夜間や起床直後の強いこわばりは、回復より負担が勝っているサインです。画面を目線の高さに上げる、手首が反らないキーボード高さに変える、重い物は“抱える・体幹で受ける”へ切り替える――こうした小さな設計変更が、翌日の腕の軽さを左右します。業務の合間に30秒だけ肩甲骨を動かす時間を差し込むと、神経・血流の通り道が保たれて、だるさの蓄積を防ぎやすくなります。

更年期の筋肉・関節変化

ホルモン環境の変化に伴い、筋肉の回復スピードや関節周囲のうるおい感が以前と違って感じられる時期です。「昨日と同じ家事なのに今日は腕が重い」「夜に肩から腕へズキッとくる」――そんな波を経験しやすくなります。

無理をして一気に家事を片付けるより、「こまめに分ける・温めてから動かす・痛みの出ない範囲で回数を増やす」が合言葉。腕だけを揉むより、胸まわりと肩甲骨の動きを先に出すと、手先の細かな作業もラクに感じやすくなります。睡眠前にぬるめの入浴や温罨法で血流を整えると、夜間のこわばりがやわらぐことがあります。

高齢期の筋力・握力低下

ペットボトルのフタが開けにくい、買い物袋を指に掛けると翌日まで響く――そんな小さなサインが、腕の負担の蓄積を教えてくれます。握力や持久力は使わないほど落ちやすく、同じ作業でも「休み休み」へ切り替える発想が大切です。

安全第一のコツ

荷物は片側に掛けず、体の前で抱えて持つ。フタ開けには滑り止めマットを使い、力任せに捻らない。イスからの立ち上がりでは手すりや机を活用し、腕で支えすぎない。ほんの少しの工夫で、翌日の腕のだるさが変わります。

世代ごとの重点対策

成長期は「休養とフォームづくり」を最優先。働き盛りは「姿勢設計と利き手偏重のリセット」。更年期は「温めてから小分けに動く」。高齢期は「安全に持てる形へ動作を変更し、無理のない継続」。

どの世代でも共通して大切なのは、痛みが出る前の“違和感レベル”で手を打つことです。今日感じた小さなサインを見逃さず、生活の設計をひとつだけ変えてみてください。腕は、変えた分だけ応えてくれます。

10. 性別で変わる“効くポイント”

同じ腕の痛みでも、体のつくりや使い方のクセは性別で少しずつ違います。自分に当てはまる特徴を知れば、「効くケア」の選び方がはっきりしてきます。

男性の筋量と可動域の関係

筋量が多いほど力仕事には強い一方で、胸や背中まわりの硬さが腕の動きを縛りやすくなります。ベンチプレス後に肩の前が詰まる感じが出る、キーボードを打っていると前腕外側が張ってくる、そんな経験はありませんか? 胸の筋肉や広背筋が短縮すると肩甲骨が前外側へ流れ、肘や手首で無理をしがちです。まずは「力を入れる前に、胸をひらく→肩甲骨を軽く寄せる→首をまっすぐに戻す」という順番を作業やトレーニングの前後に挟みましょう。重い物は腕だけで持ち上げず、肘を体側に寄せて体幹と脚で受ける。マウス操作は肘を身体に近づけ、手首を反らせすぎない。力任せにねじる癖を緩めるだけでも、肘外側の負担は大きく変わります。

女性特有の柔軟性と固まりやすい部位

柔軟性が高い方ほど「動くから大丈夫」と思いがちですが、可動域が広い分、安定させる筋肉に細かな負担が積み重なります。抱っこや家事で親指側の手首がうずく、スマホや書き物で親指付け根がズキッとする、そんな波はありませんか? 胸の前側が縮こまると首が前に出て、肩から腕への神経の通り道が狭くなります。ケアは「強いストレッチを長く」ではなく、「短くやさしく、こまめに」。手首は親指を休ませる持ち方に替え、スマホは目線の高さへ。抱っこは両側交互に、荷物は“掛ける”より“抱える”。温めて血流を出してから軽く動かすだけで、夜のこわばりが和らぎやすくなります。

生活動作の傾向差

男性は片手で重い荷物を持ちがち、女性は細かな作業を長時間続けがち。通勤かばんは片側がけ、買い物袋は同じ手、台所では冷水に手を浸しっぱなし…思い当たるクセはありますか? 片側だけ使うほど左右差は広がり、利き手の肘や手首に疲労が集中します。バックは両肩で背負える形に、取っ手は太めで握り込みを減らす。シンクや作業台の高さを見直し、手首が反らない位置に合わせる。家事や仕事は「一気にやる」より「分けてこまめに」に切り替えると、腕の持久力が保てます。

性別特性を活かすコツ

男性は「出力の前に整える」を合言葉に、胸と肩甲骨の位置を整えてから力を出す習慣を。女性は「やさしく頻度高く」を基本に、短いケアを一日に何度も差し込むやり方が合います。どちらも共通するのは、腕単独で頑張らせないこと。体幹と肩甲骨を先に目覚めさせ、腕は“最後に添える”。その順番が守れると、同じ作業でも翌日の腕の軽さが変わります。個人差はありますが、今の自分の体に合う道筋を一つ選べば、腕は素直に応えてくれます。

11. 動作別に分解する|“その一手”が痛みを呼ぶ

「同じ作業なのに、ある一瞬だけズキッとくる」そんな経験はありませんか? 痛みは“回数”よりも、実は“やり方のワンシーン”に潜んでいます。ここでは動作を分解し、その一手をどう変えるかに焦点を当てます。

持ち上げる・引く・押す動作

重い物を持ち上げる瞬間、肘が外に開き、手首が反り、肩がすくむ――この三点がそろうと前腕から肘、肩の付け根まで一気に緊張が走ります。まずは物に手を添える前に一呼吸。胸を軽く開き、肘を体側へ寄せ、手首はまっすぐ。ここまで準備できれば、力は腕ではなく体幹に流れやすくなります。

引く動作では「腕で引く」より「体を後ろへ運ぶ」イメージが肝心です。椅子を引く、引き戸を開ける、といった軽い動作でも同じ。足幅を少し広げ、肘を身体に沿わせたまま体幹ごと後退すると、肘外側の刺すような負担が和らぎます。押すときは逆に、体を前へ乗せます。肘を伸ばしきらず、わずかに余白を残すだけで手首の反り返りが減り、掌全体で力を分散できます。

ひねる・回す・つまむ動作

フタを開ける、タオルを絞る、鍵を回す――“ひねり系”は手首の小さな関節に集中して負荷が集まります。ここで有効なのは「両端で分担する」発想です。片手で強くひねるのではなく、反対の手で容器本体を包むように保持し、肩甲骨から回旋させると、手首だけが悲鳴を上げにくくなります。

つまむ動作は親指の付け根に負担が偏りがちです。ピンチではなく“面で持つ”へ切り替えましょう。レシートひとつ、布一枚でも、親指と人差し指の点ではなく、親指腹と第二関節の面で受けるだけで、夕方の親指のうずきが違ってきます。短時間で終わる作業こそ癖が出ます。「すぐ終わるからこそ丁寧に」――小さな場面を整えることが、結果として一日の総負担を下げます。

連続作業と休憩の関係

腕は“連続時間”に弱いのではなく、“同じ軌道の連続”に弱いのです。タイピング、カット、拭き掃除――同じ方向・同じ角度・同じ力加減が続くと、筋と腱の同じ場所にだけ血流不足が起こります。大がかりな休憩は要りません。一区切りごとに、手首を反らさず指を伸ばす、肩甲骨を一回だけ後ろへ寄せる、視線を遠くへ移す。わずか数秒でも軌道を“途切れさせる”と、次の作業での軽さが変わります。休憩は「作業を止めること」ではなく、「負担の方向を変えること」と捉えると続けやすくなります。

利き手頼みの改善策

利き手だけが器用で速い――その事実が、痛みの温床になります。完全に左右同等を目指す必要はありませんが、「最初の一手だけ反対側」を合言葉にしてみてください。ドアを開ける、買い物袋を持ち上げる、電子レンジから皿を出す――最初の触れや持ち上げを非利き手で行い、利き手は“整える・安定させる”役へ。役割を入れ替えるだけで、利き手の酷使が半分に割れます。文具や調理器具は太めのグリップに替えると、握りしめの強度が下がり、利き手偏重の悪循環が切れやすくなります。

動作を一つだけ変える実践例

重い段ボールを床から持ち上げる場面を想像してください。いつもの癖で、腕を先に伸ばして持ち手をつかみ、ぐいっと引き上げると、肘外側と手首の反り返りが同時に悲鳴を上げます。ここで“たった一つ”変えます。先に片足を半歩前へ出し、胸を軽く開き、肘を体側に寄せたまま膝を使って重心を落として近づく。持ち上げるのではなく“身体で抱える”に切り替えるのです。腕は添えるだけ。これだけで、同じ箱でも負担の行き先が腕から脚・体幹へ移ります。

小さな物でも同様です。ペットボトルのフタは、手首だけで回さず、肘を体側につけて肩甲骨から回旋させる。フライパンは柄を握り締めず、親指と人差し指の点で支える癖をやめて、掌全体で“押し当てるように保持”してから持ち上げる。たった一手の変更が、その日の夜の腕の軽さを左右します。

12. 自分のクセを見抜くチェック法

「痛みそのもの」よりも、「痛みに至る動きの癖」を見つけるほうが改善の近道になることがあります。今日からできる観察法を使って、無意識のパターンを掘り起こしていきましょう。

鏡と動画で動作観察

まずは事実を可視化します。正面と横から、それぞれ数十秒で構いません。物を持ち上げる、マウスを操作する、スマホをのぞき込む——普段の動作を“そのまま”撮ります。コツは二つ。ひとつは、意識して良い姿勢を作らないこと。もうひとつは、最初の数秒だけで判断しないことです。最初は誰でも整いますが、30秒を過ぎたあたりから素の姿勢に戻ります。

鏡でチェックする時は、肩の高さが左右で違っていないか、鎖骨の角度が左右で揃っているか、顎が前に出ていないかに注目してください。横からの動画では、耳・肩・骨盤が一直線に近いか、肘が身体から離れていないか、手首が反っていないかがポイントです。気づきは短いメモで十分。「左肩が高い」「スマホ時に顎前」など、単語で残しておくと後で振り返りやすくなります。

肩と肘の角度分析

肘が身体から離れるほど、前腕や肘の腱に負担が偏りやすくなります。荷物を持ち上げる場面を思い浮かべてください。肘が外に開き、手首が反り、肩がすくむ——この三点セットが揃うと、腕は一気に緊張します。理想は、肘を体側に寄せ、前腕は床と概ね平行、手首はまっすぐ。難しく感じるときは、脇に薄いタオルを軽く挟んで持ち上げる練習をすると、肘が自然に身体へ寄ります。

デスクでは、肘の角度が常に小さすぎる(机が低い)と手首が反りがちになり、逆に大きすぎる(机が高い)と肩がすくみます。椅子の高さやキーボード位置を見直し、肩が静かでいられる角度を探す——この“肩が静か”という感覚が、腕を守る合図になります。

握り方と力の入れ方確認

「無意識の握り締め」が腕トラブルの温床になりがちです。今、手に持っているペンやマウス、スマホのグリップを思い出してください。親指と人差し指の“点”で挟むクセがあると、親指付け根や肘内側へ負担が集中します。掌の“面”で支える意識に変えるだけで、力みはほどけやすくなります。

簡単なテストがあります。手に何も持たず、指先を軽く合わせたまま10秒キープしてみてください。指先が白くなるほど力が入っていたら、作業中も同じことが起きています。フライパンの柄やドアノブは、親指の腹と小指側の母指球で“押し当てる”ように保持し、指先は添える程度に。ペットボトルのフタは、手首だけで回さず、肘を体側に寄せて肩甲骨から回すイメージに切り替えます。

生活動線の見直し

腕の負担は、姿勢だけでなく“動線の悪さ”からも生まれます。たとえば、プリンターが座席の後ろにあり、印刷のたびに身体を捻って遠くへ手を伸ばす配置。キッチンで高すぎる棚に頻繁に手を伸ばす配置。こうした小さな不便が、同じ方向への繰り返し動作を作り、腱や関節に偏った負荷を積み上げます。

動線の整え方はシンプルです。よく使う物ほど“正面・近く・低負担”の三条件に寄せる。重い物は抱えられる高さへ移す。片側にしか置かれていない物は、左右どちらからも取れる位置へ移動する。毎日の“ひと手間”を削ると、腕の力みも自然に減っていきます。

セルフ診断の活用方法

自己判断に偏らないための道具として、記録は強い味方になります。痛みの強さをざっくり数字で残し(0〜10のスケールで構いません)、その時にしていた動作・時間帯・環境(冷房・湿度・天候)をひと言添える。これを一週間続けると、パターンが浮かび上がります。

ポイントは、良かった日も記録することです。「今日は軽い」「夕方は楽だった」——改善の手がかりは好調日に隠れています。強いしびれや脱力、夜間痛が増えるなど“赤信号”が出たら、自己流を続けず専門家に相談してください。セルフ診断は方向づけに役立ちますが、精密検査が必要な場面を見逃さないことが何より大切です。

13. 心と腕|ストレスが筋を固める理由

忙しさや悩みが続くと、腕のだるさやしびれまで強く感じることはありませんか? 心の緊張は目に見えませんが、呼吸や睡眠、痛みの感じ方を通じて筋肉に直接影響します。ここでは「なぜストレスで腕が固まるのか」を、体の仕組みに沿って整理します。

緊張で浅くなる呼吸と筋緊張

緊張すると、呼吸は胸の上部だけが動く浅いタイプに変わりやすくなります。肋骨を持ち上げるために、首の前側や鎖骨周辺の筋肉(斜角筋や胸鎖乳突筋)が過剰に働き、肩はすくみ、肩甲骨は外へ流れます。結果として肩〜上腕の筋が常時「待機姿勢」になり、ちょっとした動作でも疲れやすくなるのです。深く息を吸おうとして胸だけを大きく膨らませるほど、首や肩に力が入ってしまうこともありませんか? この呼吸パターンが続く限り、腕は休む機会を失います。

睡眠負債による回復遅延

体は眠っている間に細かな損傷を修復します。ところが寝つきの悪さや夜間の中途覚醒が積み重なると、回復のチャンスが削られ、同じ生活でも翌日の腕は重く感じられます。寝不足の朝に、ペットボトルのフタがいつもより開けにくいことはありませんか? 痛みの感受性そのものも上がるため、普段なら気にならない刺激が「痛い」と脳に届きやすくなります。夜間痛で目が覚める日が増えたら、腕そのものの問題に加えて、睡眠の質を優先課題として扱う価値があります。

不安が痛みを増幅させるメカニズム

痛みは単なる信号ではなく、「脳が危険と評価した度合い」によって強さが変わります。不安が強いほど注意は痛みに固定され、筋肉は身構え、血流は乏しくなり、再び痛みが増す——このループが回り始めます。原因がはっきりしない不調ほど不安は膨らみますよね。だからこそ、「今はこういう条件が重なって痛みが強いだけ」という全体像を言葉にしておくと、脳の警戒レベルが下がり、筋のこわばりも和らぎやすくなります。痛みを“敵”として追い払うのではなく、“体からの連絡”として扱う姿勢が、腕の緊張を解く近道になります。

呼吸リセット法

難しい体操は不要です。椅子に浅く座り、みぞおちの奥にそっと意識を向けて、鼻から静かに吸います。お腹と脇腹、背中の三方向が同時にふくらむ感覚を探せましたか? 見た目は小さくて構いません。次に口をすぼめ、細いストローから吐くように長く静かに息を出します。吐くほどに肩がふっと下がり、奥歯の力がほどけるのを待ちます。数回繰り返すだけで胸式の浅い呼吸から、肋骨全体を使う呼吸へと切り替わります。ポイントは「大きく」ではなく「静かに長く」。作業の切れ目、信号待ち、寝る前の1分——短い時間で十分です。

心身リカバリーの工夫

一日のどこかに“緊張のたまり場”がありませんか? 冷房直撃の席、締め切り前の長時間作業、家事の一気片付け。まずは環境や時間帯の偏りを一つだけ緩めます。夕方以降は温かい飲み物で内側から体温を上げ、肩甲骨を静かに一往復。就寝前は画面から離れて照明を落とし、呼吸リセットを数回。朝は急にストレッチを深くせず、腕は小さく回して血流を呼び込みます。記録をつけている方は、痛みの数値だけでなく「よく眠れた/落ち着いて過ごせた」も一言添えてください。腕は心の状態に素直です。患者様ご自身が“整える順番”を覚えるほど、同じ一日でも腕の表情が変わっていきます。

14. 回復の土台づくり

「腕そのものを揉めば良くなるはず」と思っていませんか? 痛みやしびれが長引く背景には、体が回復に向かうための“土台”が整っていないことがよくあります。睡眠・栄養・水分・夜の過ごし方――この基礎が安定すると、同じ施術やセルフケアでも体の反応が変わります。今日から無理のない範囲で、土台づくりを始めてみましょう。

睡眠環境の改善

眠りは回復の主役です。ところが寝室が少し明るい、就寝直前まで画面を見ている、枕が高すぎる――それだけで首や肩が緊張し、腕の疲れが抜けにくくなります。寝室はできるだけ暗く静かに整え、就寝一時間前から照明をやや落として呼吸が深くなる準備をつくりましょう。枕は「高くて安心」より「後頭部と首が素直に預けられる高さ」を基準にし、顎が上がらない位置に調整すると、頚から腕への神経の通り道が保たれます。夜中に目が覚めたときは大きく動かず、口をすぼめて静かに長く吐く呼吸を数回。これだけで首肩の力みがほどけ、再入眠しやすくなります。

栄養バランスの整え方

回復を支えるのは“何を食べないか”ではなく、“何を十分に入れるか”という視点です。朝は手早く済ませる方も多いですが、たんぱく質が不足すると修復の材料が不足し、腕の筋肉に残った微細なダメージが抜けにくくなります。卵や納豆、魚・鶏を小鉢でも良いので一品加える。昼は炭水化物に偏りすぎないよう、野菜と油を少量組み合わせて血糖の波をなだらかに。夜は食べ過ぎより“遅すぎ”に注意が必要です。就寝直前の満腹は消化にエネルギーを取られ、回復に回る力が目減りします。理想は就寝の2〜3時間前に食事を終え、温かい飲み物で体を緩めていく流れです。サプリメントに頼る前に、日々の食卓のバランスを静かに整える――この地味な積み重ねが、翌朝の腕の軽さに直結します。

水分補給と血流促進

水分は「喉が渇いたら飲む」では少し遅れます。体は軽い脱水でも血が濃くなり、手先までの巡りが落ちやすくなるからです。特にデスクワーク中は集中しているうちに摂取量が減り、夕方の腕の重だるさにつながります。コップ一杯を一度にではなく、少量をこまめに。冷えが気になる患者様は常温〜ぬるめの飲み物に切り替えると、内側からの温かさが保たれて筋のこわばりが和らぎやすくなります。外出や運動の後は、汗で失われた分を意識して補い、入浴前後にも一杯ずつ。十分な水分と穏やかな体温維持がそろうと、腕の末端まで血流が届きやすくなり、同じストレッチでも効き方が変わります。

寝る前の腕ほぐし習慣

就寝前は“強く伸ばす”より“静かにほどく”が基本です。椅子に浅く座り、肘を体側に軽く寄せたまま、手首を小さく前後に揺らしてみてください。次に肩甲骨を一回だけ後ろへ滑らせ、胸をほんの少し開く。力みを探しては吐く息で手放す――動きは小さく、呼吸は静かに。最後に前腕の皮膚をやさしく撫でるようにさすり、手のひらの熱が腕全体に広がる感覚を待ちます。数分で構いません。大切なのは毎晩同じ順序で行うこと。体は“この流れのあと眠る”と学習すると、夜間のこわばりや寝返り時の痛みが落ち着きやすくなります。

土台を整える優先順位

時間も気力も限りがありますよね。すべてを完璧にではなく、効果の大きい順に一つずつ。まずは睡眠環境――明かりと枕を整える。次に夜の過ごし方――就寝前の画面時間を短くし、静かな呼吸とやさしいほぐしを数分。その次に水分と食事――“こまめに潤す”“たんぱく質を一品加える”。この三つが回り始めると、腕は“良くなる準備”に自然と入ります。症状が強い日は攻めずに土台へ戻る。焦らず静かに、体が回復モードに切り替わる条件をそろえる――それが結果として、日中の腕の動きやすさを押し上げてくれます。

15. 家でできる“腕ラク化”ルール

「家にいるのに腕が重い」「休んでいるはずなのに夕方にしびれが強くなる」そんな日、ありませんか? 家の中こそ“無意識のクセ”が積み重なりやすい場所です。道具の高さや持ち方を少し整えるだけで、腕は驚くほど穏やかになります。

机・椅子・モニター調整

まずは座る位置から見直します。足裏が床にしっかり着き、腰が沈み込みすぎない高さに椅子を合わせると、腕の力みがすっと抜けます。肘は体側に寄せて軽く曲げ、前腕が机に“そっと置ける”位置が目安です。キーボードは手前に寄せ、手首を反らせない角度に。モニターの上端が目線と同じくらいの高さに来ると、顎が前に出にくくなり、首から腕への神経の通り道が保たれます。ノートPCだけで作業する日は、台に載せて目線を上げ、外付けキーボードで手首をまっすぐにする。この小さな工夫の積み重ねが、夜のだるさを変えます。

前腕ねじり戻しストレッチ

前腕は“ひねりっぱなし”が続くと固まりやすい部位です。椅子に座り、肘を体側に軽く寄せ、手のひらを上に向けるところから始めます。息をゆっくり吐きながら、手のひらを天井に見せるように外側へ回し、前腕の内側が温まる感覚を待ちます。今度は手の甲を天井へ。行ったり来たりを無理のない範囲で繰り返し、動きの途中で呼吸を止めないことがポイントです。痛みが強い日は角度を浅く、“気持ちよく届くところで止める”。終わったら手のひら全体で前腕を包み、皮膚をやさしく撫で下ろして余計な力を逃がします。強く引っ張るほど効くわけではありません。軽く、短く、こまめにが合言葉です。

手首角度の守り方

痛みやしびれを呼びやすいのは、手首が反り返った姿勢です。タイピング中にキーボードの後ろを高く立てる癖があるなら、一度フラットへ。マウスは手前に寄せ、手首の下に薄いタオルを敷いて“反りすぎ防止のストッパー”にします。スマホは低い位置で覗き込まず、胸の前まで上げて目線を落とす角度を減らす。料理で包丁を握るときは柄を深めに持ち、親指と人差し指の“点”ではなく掌の“面”で受ける。手首がまっすぐ保てる持ち方に変えるだけで、作業後のうずきがやわらぐことがあります。

温冷の使い分け

ズキッと急に強まった痛みや熱っぽさがあるときは、短時間の冷却が落ち着きにつながる場合があります。薄い布を一枚挟み、皮膚が赤くならない程度にそっと当てます。長く当て続けないことが大切です。慢性的な張りや重だるさが主体なら、温めて血流を促すほうが合うことがあります。入浴や蒸しタオルで温かさを感じたら、そこで肩甲骨を一往復だけ静かに動かす。温めてから小さく動かす順番にすると、腕全体のこわばりが解けやすくなります。どちらも“やりすぎない”“心地よい範囲”を守るのが安全です。

生活に取り入れる小ルール

家事や趣味の合間に、ひと呼吸の習慣を差し込みます。物を持つ前に胸を軽く開き、肘を体側へ寄せ、手首をまっすぐに整える。重い物は片手で下げず、体の前で抱える。スマホは目の高さ、洗濯物は腰より高い台で畳む。長時間の作業は“時間で止める”のではなく、“動きを変える”で区切るのが続けやすい方法です。たとえば10分タイピングしたら、次の1分は肩甲骨を背中で小さく寄せる。掃除で拭き動作が続いたら、数回だけ逆方向にひねる。合言葉は、近く・軽く・まっすぐ。腕を単独で頑張らせず、体幹と肩甲骨に仕事を分ける意識が、家の中の一つひとつの動きを楽にします。

16. 職場・家庭の環境最適化

同じ作業でも、環境が整っているだけで腕の負担は目に見えて変わります。道具の配置、高さ、体の向き。少しの設計変更で、しびれや重だるさの“原因づくり”を止められます。ご自宅と職場、どちらにも効く考え方で整えていきましょう。

キーボード・マウス配置の工夫

手首がそり返る位置にキーボードがあると、前腕の外側が張りやすくなります。マウスが遠いほど、肘が体から離れて肘外側の負担が増えます。理想は「前腕が机にそっと乗り、手首はまっすぐ、肘は身体に近い」配置。ノートPC作業の日は、台で画面を目線まで上げ、外付けキーボードで手元をフラットにすると、首と腕の同時緊張を避けられます。マウスは“手前・身体側”へ寄せ、肘が自然に脇へ収まる位置を探してください。

チェックポイント

- 文字入力中、手首が反っていないか

- マウスクリック時、肘が身体から離れていないか

- 画面の上端が目線の高さか(顎が前に出ていないか)

ミニ調整

- キーボードの脚は立てずフラットに

- 薄いタオルを手前に敷き、手首の反り過ぎを防ぐ

- マウス感度を少し上げ、肩で操作せず指先中心へ

スマホ位置の見直し

胸より下でのぞき込む姿勢は、首が前に出て巻き肩を固定します。結果として、首〜肩の神経の通り道が狭くなり、腕のしびれが強まりやすくなります。スマホは“目線の方へ上げる”。両手持ちで肘を体側に寄せると、手首の反りも減ります。寝ながらの操作は、手首の角度が極端になりやすいので要注意。短時間でも、頻度が多いほど影響は積み上がります。

避けたいクセ

- 片手親指だけで長文入力

- うつ伏せや横向きでの長時間操作

- スマホを小指で支えて小指側が痛む持ち方

置き方の工夫

- 立てかけスタンドを使い目線を上へ

- 料理・家事中は“置く場所”を決めて持ちっぱなしをやめる

家事の高さ調整

シンクが低い、アイロン台が低い、畳む台が床近く――これらは腕を“少し持ち上げたまま”固定させ、疲れを溜めます。高さを変えられないなら、踏み台やまな板の重ね置きで作業面を引き上げるのが手早い解決。洗濯物は腰よりやや高い台で畳むと、首と肩の力みが抜け、腕の寄せる・伸ばすが軽くなります。

高さの目安

- 調理:肘下2〜3cmの作業面(手首が反りにくい)

- アイロン:肘と同じ高さ(肩をすくめない)

- 洗面:前かがみにならない位置に顔が来る高さ

その場での代替

- 座ってアイロンをかける日に“切り替え”

- 畳む作業はテーブルへ移動して行う

重い物を持つときの体の使い方

腕で“引き上げる”癖があると、肘外側・手首の反り返りが同時に悲鳴を上げます。先に体の位置を整えて、腕は“最後に添える”へ切り替えましょう。

準備姿勢

- 物へ近づく(遠くから手を伸ばさない)

- 胸を軽くひらき、顎を引く

- 肘は体側、手首はまっすぐ

持ち上げの一手

- 膝を使って重心を落とし、体幹で抱える

- 立ち上がりは脚で押す(腕は荷を身体へ固定する役)

運ぶとき

- 片手ぶら下げではなく“体の前で抱える”へ

- 休憩は物を台へ一旦置き、握り締めをほどく

環境改善の優先ステップ

一気に全部変える必要はありません。負担が大きい順に、一つずつ固定化します。

- 画面の高さを目線へ(首前傾の常態化を止める)

- マウスを身体側へ寄せ、肘を脇に収める

- 家事の作業面を“肘高さ”へ近づける(踏み台・重ね置きでOK)

- 重い物は“抱える・近づく・脚で押す”の順番を生活に定着

- スマホは置き場所と持ち方を決め、のぞき込み時間を細切れに

小さな環境差でも、腕には大きな差になります。無理のないところから一つ選び、今日の作業にそのまま組み込んでください。腕は“設計が変わった分だけ”静かに楽になります。

17. 相談の目安

「このまま様子を見て大丈夫だろうか?」と迷う瞬間はありませんか?腕の不調は日常に密着しているぶん、受診のタイミングが判断しづらいものです。ここでは、相談や受診を検討したいサインを整理します。

強いしびれや脱力がある

ペンを落とす、ボタンが留めにくい、つまみ動作が極端にしづらい——こうした“力の入りにくさ”は、単なる筋肉疲労だけでは説明できないことがあります。しびれが広い範囲に及ぶ、電気が走るように強い、左右差が大きい、といった特徴も見逃せません。

こんなサイン

- 物をよく落とす、つまめない、握力の急な低下

- 首を反らす・横に倒すと腕へビリッと響く

- しびれが指先から前腕、上腕へと広がる

今すぐできること

- 首前傾を避け、画面や書類を目線へ

- 重い荷物を片手で持たない、冷えを避ける

相談の目安

- 強いしびれや脱力が出た、または増えている場合は早めに医療機関へ。整形外科・神経内科での評価が参考になります。

夜間痛や安静時痛がある

動かしていないのに疼く、夜中に痛みで目が覚める——体が休む時間に症状が強まるのは、負担の蓄積や炎症のサインであることが多いです。睡眠が削られると回復力も下がり、翌日の不調が長引きます。

セルフチェック

- 寝返りで肩〜腕に鋭い痛みが走る

- 横向きで肩の圧迫がつらい/仰向けでも疼く

- 朝のこわばりが強く、動き出しに時間がかかる

相談の目安

- 数日たっても夜間痛が弱まらない、安静時にも増悪する場合は受診を検討。肩の疾患が背景にあることもあります。

症状が広がっている

局所の違和感が、数日で肘→前腕→手指へと“範囲ごと”拡大するのは注意が必要です。体は代償動作でかばおうとするため、放置すると別の部位にも張りや痛みが派生します。

注意ポイント

- 痛み・しびれのエリアが短期間で拡大

- 片側だけだった症状が首や背中に波及

- 休んでも“範囲”が戻らない

相談の目安

- 広がりが続く、または日常動作の制限が増えている場合は、早めの評価が安心につながります。

外傷や腫れがある

転倒やぶつけた後の腫れ・熱感・変形は、まずケガとして扱います。無理に動かして確かめるより、腫れを助長しない対応が大切です。

最初の対応

- 冷却は薄い布を挟み短時間、心地よい範囲で

- 圧迫や固定はきつ過ぎないように

- 心臓よりやや高い位置で安静

相談の目安

- 明らかな変形、強い腫れや皮下出血、荷重や把持が困難——この場合は整形外科へ。必要に応じ画像評価が行われます。

自己判断せず相談すべきケース

「いつもと違う」「これはさすがにおかしい」と感じた直感は、案外当たります。迷ったときの基準を用意しておくと判断がぶれません。

基準のヒント

- 発熱や悪寒を伴う強い痛み

- 皮膚の色が青白い/紫がかる、強い冷感

- しびれと同時に排尿・排便の異常、めまい・言葉のもつれなど全身症状

- ケガ後に痛みが増し続ける、または感覚が鈍い

相談先の考え方

- ケガ・腫れ・変形が中心なら整形外科

- 広範囲のしびれや脱力が中心なら整形外科または神経内科

- 生活動作や姿勢の見直し・ケアの設計は整骨院での相談が役立つことがあります(必要に応じて医療機関と連携します)。

「様子を見る」と「見逃さない」の線引きは難しいものです。無理に我慢して長引かせるより、早めに状況を整理しておく方が結果的に近道になります。

18. 医療連携の基礎知識

腕の痛みやしびれは、原因が一つではありません。整骨院での評価・ケアと、医療機関での検査・診療がそれぞれの強みを生かしてかみ合うと、遠回りを避けやすくなります。ここでは「どんな時にどこへ」「どんな順番で」「何を確認すればよいか」を整理します。

検査が必要な場面

痛みが長引くからといって、すべてに高度な検査が必要とは限りません。ただし、次のような変化は“見逃したくないサイン”です。しびれや脱力が急に強まる、夜間や安静時でも増悪する、外傷後に腫れや熱感・変形が続く、範囲が首・肩・背中へ広がっていく、といったケースでは、画像検査や血液検査での評価が役立つことがあります。検査の目的は「重い病気の除外」や「部位・状態の把握」であり、むやみに治療を強めるためではありません。必要性とタイミングを見極めることで、安心材料が増え、ケアの方向づけが明確になります。

受診先の目安

- けが・腫れ・変形が目立つ場合は整形外科

- 広範囲のしびれや脱力が主体の場合は整形外科または神経内科

- 発熱・強い全身症状を伴う場合は内科を含めた医療機関での確認

整骨院と医療機関の役割

整骨院では、問診と徒手的な評価に基づき、姿勢や動作、筋・関節の状態を総合的にみて、生活動作の調整や無理の少ない使い方の提案、手技によるケアを行います。目指すのは、日常の“負担の作られ方”を整え、回復しやすい条件をそろえることです。

医療機関では、画像検査(X線や必要に応じてMRIなど)や血液検査を通じて、骨・関節・神経の状態を医学的に評価し、必要に応じた診断と治療方針を提示します。リスクの高い状態を見逃さないこと、原因の候補を絞り込むことが主な役割です。両者の視点は競合ではなく補完関係にあります。

整骨院でできること

- 症状の経緯と生活背景の整理、負担源の同定

- 姿勢・動作の調整、セルフケアの設計と練習

- 経過観察と赤旗(危険サイン)の継続チェック

医療機関で行われること

- 検査の必要性判断と実施、診断名の検討

- 投薬・注射・固定など医学的管理が必要な対応

- 併存疾患の評価、他科連携の判断

紹介や併用の流れ

初回はヒアリングと基本的な機能評価から始め、赤旗の有無を確認します。疑わしい所見があれば、その段階で医療機関の受診を提案し、情報提供書で症状の経過・所見・希望する評価項目を簡潔に共有します。検査結果が得られたら、所見を踏まえて役割分担を再設定し、生活設計とケア計画をアップデートします。以後は経過に応じて、整骨院での調整と医療機関でのフォローを“必要量だけ”併用します。大切なのは、誰が何を担当し、いつ見直すのかを明確にしておくことです。

情報共有のポイント

- 症状の強さ・範囲・時間帯の変化(増悪・寛解のパターン)

- 既往歴・服薬・仕事や家事の制約、希望する活動目標

- 直近で効果を感じたケアと、合わなかった方法

説明を受ける時の確認点

説明の場では、専門用語が多くなりがちです。納得して前に進むために、要点をその場で確認しましょう。「いくつか可能性がある場合、それぞれの根拠と違い」「検査の目的と、結果で何が決まるのか」「想定される経過と再評価の時期」「自分でできることと避けたいこと」「悪化時の連絡・再受診の目安」。これらが共有できると、不安が減り行動が取りやすくなります。説明は“一度きり”で理解し尽くす必要はありません。要点のメモを残しておくと、その後の判断が安定します。

質問リスト

- 可能性の高い原因と、その根拠は何ですか

- 検査の目的・必要性・代替手段はありますか

- いつ、何を指標に経過を見直しますか

- 日常で避けたい動きと、続けてよい活動は何ですか

連携を円滑にする方法

連携がうまく回るほど、同じ時間と労力で得られる安心感が高まります。受診時には、症状の記録(強さ・時間帯・きっかけ)、服薬やサプリの情報、仕事や家事の制約、達成したい活動目標(家事のこの動作を楽にしたい、週末のスポーツを続けたい等)を持参してください。情報が具体的なほど、提案は患者様の生活に寄り添ったものになります。整骨院と医療機関の双方に、同意のうえで同じ情報を共有しておくと、重複や漏れが減り、判断が速くなります。

準備物と共有事項

- 症状日誌(痛み・しびれの強さ、時間帯、動作・環境との関係)

- 既往歴・服薬・アレルギー、仕事や運動の予定

- 目標(何ができると良いか)と、再受診や再評価の希望時期

連携の主役は患者様ご自身です。疑問や不安はその都度言葉にし、必要な時に必要な相手へ橋渡しをする――このシンプルな姿勢が、遠回りを減らし、腕の回復に向けた道筋をまっすぐにしてくれます。

19. 再発を遠ざける長期戦略

一度よくなっても、同じ使い方や環境に戻れば、腕の不調は静かにぶり返します。再発を遠ざける鍵は、「その日限りの対処」ではなく「日常設計の更新」。無理のない仕組みに置き換えていきましょう。

定期的な状態見直し

不調は“たまたま”ではなく“パターン”で現れます。週に一度、5分だけ時間を取り、痛みやしびれの強さ・時間帯・きっかけを振り返ってみませんか? 朝は軽いのに夕方に重い、雨の前にしびれる、会議の日だけ悪化する——見直すほど原因が見えてきます。良かった日も必ず拾うことがコツです。「昼に散歩した日は楽」「画面を目線に上げたら夜のだるさが半分に」など、再現したい条件がわかります。完璧な記録でなくて大丈夫。短いメモでも、積み重ねが設計変更の根拠になります。

利き手偏重リセット

利き手に“全部任せる”習慣が、負担の片寄りをつくります。最初の一動作だけ反対側に振ってみましょう。ドアに触れる、買い物袋を持ち上げる、電子レンジから皿を出す——最初の一手を非利き手に、利き手は“整える・支える”役へ。道具は太めのグリップや両肩で背負えるバッグに替えると、握り締めや片がけのクセが薄れます。完璧な左右対称は要りません。1日の中で“交代の瞬間”をいくつ作れるか、がリセットの指標です。

可動域→安定→持久力アップの順序

痛みが落ち着いたあとに「どこから戻すか」で再発率が変わります。順番はシンプルです。まずは可動域——固まった関節・肩甲骨・胸郭が“気持ちよく届く範囲”で動く感覚を取り戻します。次に安定——肘を体側に寄せる、手首をまっすぐ保つ、肩がすくまない位置で保てるかを確認。最後に持久力——軽い負荷で“同じ姿勢・同じ動き”を少し長く保てるようにしていきます。

なぜこの順序かご存じですか? 可動域が出ないまま安定を狙うと、余計な力みが固定されます。安定がないまま持久力を積むと、同じ軌道の反復でまた同じところが疲れてしまいます。たとえば家事を例にすると、①胸を開き肩甲骨が一往復できる(可動域)→②肘を体側に寄せ手首が反らない高さに台を調整(安定)→③その姿勢で短時間だけ連続作業(持久力)へ。トレーニングでも同じです。いきなり回数を増やすより、フォームの静けさが保てる回数で止めるほうが、翌日の腕が軽くなります。

忙しい日の最低限ケア

「今日は時間がない」そんな日ほど、やることを減らして“効く一点”に集中します。帰宅後に1分だけ、胸をやや開いて肩甲骨をゆっくり一往復、肘は体側、手首はまっすぐ。入浴後に前腕をやさしく撫で下ろして、呼吸を細く長く吐く——それだけでも十分です。避けたいのは“強く長く”のストレッチと、スマホを胸より下で長時間のぞき込むこと。最小限のケアでも、続けば地力になります。

継続のコツ

意思の力ではなく仕組みで続けます。すでに毎日やっている行動に小さく“くっつける”のが一番簡単です。歯みがき後に肩甲骨一往復、出勤前に画面の高さチェック、帰宅後にバッグを“両肩で背負ってから下ろす”。できた日はカレンダーに小さな・印をつけるだけでOKです。三日空いても気にしないこと。再開のハードルを下げるほど、腕は安定していきます。「今日は何を一つ変えられるか?」その問いを合図に、再発の距離を少しずつ離していきましょう。

20. 安全なトレーニング

「動けばよくなるはず」と勢いで始めて、翌日さらにつらくなった経験はありませんか? 安全に積み重ねるコツは、腕だけを鍛えず連動・量・感じ方を整えることです。無理のない設計で、翌日に“良い疲れ”だけを残しましょう。

握力と前腕耐久強化法

握力は“強く握る”より“長く安定して保つ”力が日常では役に立ちます。まずは道具を選び直すところから始めませんか? 硬いグリッパーより、少し潰れる柔らかめのボールやタオルが安全です。

ねらい

握る力を面で分散し、手首を反らさずに前腕全体で受ける感覚を育てます。

やり方

椅子に座り、肘を体側へ寄せ、手首はまっすぐ。柔らかいボールを7割の力で「ゆっくり握って、ゆっくり戻す」。呼吸は止めず、吐く息で力を入れ、吸う息で緩めます。左右交互に行い、握りしめの余韻が残らない回数で切り上げます。

感じ方の目安

指先ではなく手のひら全体が働く感覚はありますか? 肘外側がピリッとするなら力み過ぎのサイン。力を1段階落として続けます。

避けたい動き

親指と人差し指の“点”で強く挟むこと、手首を反らせたままの反復。これらは肘のトラブルにつながりやすくなります。

日常への落とし込み

買い物袋やペットボトルは握り込まず“面で支える”持ち方へ。持てる重さより持ち続けられる重さを優先します。

肩甲骨の可動域改善運動

腕の快適さは、土台となる肩甲骨の“滑りの良さ”で決まります。大きく強くではなく、静かに小さくが基本です。

準備(呼吸)

鼻から静かに吸い、口をすぼめて細く長く吐く。吐くほど肩が下がり、胸がひらきます。ここまでで半分成功です。

基本ドリル:肩甲骨の「時計回し」

壁に軽く手を添え、肩甲骨を背中の中で上→外→下→内と小さくなぞります。肘は体側、首は長く。ガサガサと筋が引っかかる感覚が減っていけばOK。反対回しも。

壁スライド

肘と前腕を壁につけ、滑らせるように上へ下へ。手首が反らない高さで止め、胸が前に突き出ないようにします。回数は少なくて構いません。質が保てる範囲で。

続け方

「朝に時計回し、夜に壁スライド」のように役割を分けると、習慣化しやすくなります。

体幹と下半身の連動トレーニング

腕単独ではなく、体幹と脚で“受けて運ぶ”練習です。重さは軽く、軌道の静けさを優先します。

立位ヒップヒンジ+押し当て

両手で軽い箱を胸に当て、お尻を後ろへ引くヒップヒンジ。肘は体側、手首はまっすぐ。戻るときは足で床を押し、腕は「箱を体に添わせる」役に徹します。翌日に残りにくい全身連動の基本です。

半膝位プル(片膝立ち)

片膝を床につき、軽いゴムバンドを前方から引きます。肩甲骨→肘→手の順で動かし、体は後ろへ“運ばれる”イメージ。腰や首で反らず、肋骨を静かに保つと腕が軽く引けます。

歩行への橋渡し

歩くとき、肩甲骨から腕が小さく後ろへ滑る感覚はありますか? 大股よりも“静かな後ろ”を優先すると、作業中の腕のこわばりが抜けやすくなります。

翌日に残さない負荷設計

トレーニングは「やった量」より「翌日の体の表情」で評価します。

原則

痛みが0〜10のうち3以下で留める、終えて10分後に「腕が軽い」に戻る、翌朝に重さが残らない——この3点がそろえば適量です。

ボリュームの考え方

回数や時間を決め打ちにせず、質が落ち始める直前で止めます。フォームが乱れたら“それが最後の1回”。欲張らないことが最短距離です。

中止基準

鋭い痛み、しびれの拡大、力が抜ける感覚、夜間痛の出現。いずれか一つでも出たら、その日は終了し、温め→呼吸→小さな肩甲骨運動へ切り替えます。

安全チェックリスト

- 開始前:手首はまっすぐ? 肘は体側? 顎は引けている?

- 実施中:呼吸が止まっていない? 肩がすくんでいない? “点で握る”癖が出ていない?

- 終了後:10分以内に腕の軽さが戻る? しびれや痛みの“範囲”は広がっていない?

- 翌朝:重だるさが残っていない? 残るなら量を半分へ、または日にちを空ける。

トレーニングは“できる最大”ではなく“続けられる最小”から。腕を単独で酷使せず、体幹・肩甲骨・脚に仕事を分けるほど、安全に伸びていきます。

21. 職業別あるあると対策

「一日の大半を今のその姿勢で過ごしていませんか?」仕事の型がそのまま腕のクセになります。思い当たる場面から順に、無理の作られ方をほどいていきましょう。

デスクワークの改善策

座った瞬間に勝負が決まります。椅子が低くて骨盤が後ろへ倒れる、画面が低くて顎が前に出る——この二つで首〜肩の通り道が狭くなり、腕は“力み前提”に。先に環境を整えると、同じ作業でも腕の軽さが変わります。

座面と画面、先に直す二点

足裏が床に着き、骨盤が立つ高さへ椅子を合わせます。画面の上端を目線と同じ高さへ。これだけで顎が引け、肩が静かになり、肘を体側へ寄せやすくなります。

マウスは「体側に寄せる」

マウスが遠いほど肘は外へ開き、肘外側〜前腕に負担が集中します。肘が自然に脇へ収まる位置まで、マウスを手前・身体側へ近づけましょう。手首は反らさず、掌全体で“面”を作って置くイメージです。

15分ごとの「姿勢スイッチ」

作業を止める必要はありません。吐く息を長くしながら肩甲骨を一往復だけ背中で滑らせる——数秒でOK。これで神経・血流の通り道がリセットされ、夕方の重だるさをため込みにくくなります。

現場作業の負担軽減

持つ・運ぶ・繰り返す。現場では腕が先に動きやすく、体幹や脚の仕事が後回しになりがちです。順番を入れ替えると、翌日の残り方が違ってきます。

持ち上げは“抱える設計”

遠くから手だけを伸ばして引き上げると、肘外側と手首が同時に悲鳴を上げます。まず近づく、次に膝で重心を落として胸の前で抱える。腕は“固定して添える”役に徹します。

反復作業は軌道を変える

同じ角度・同じ方向の繰り返しが一番の敵です。10回に一度で構いません。逆方向にひねる、握りを浅くする、持ち替える——軌道を途切れさせるだけで、腱の一点集中が解けます。

腰ベルトより「荷の近さ」

サポーターに頼る前に、荷物を身体に寄せる導線を確保します。置き場を胸の高さへ上げる、台を一枚足す——環境で近づけると、腕に入る“無駄な一段目の力”が消えます。

手作業の多い職種での工夫

美容・調理・縫製・製造——指先の精度が要求されるほど、親指側と手首に負担が溜まります。細かい作業でも、腕全体で受ける準備を。

親指を休ませる持ち方

“点でつまむ”癖を“面で支える”へ。道具のグリップは太めに替え、親指腹と掌の母指球で押し当てるように保持します。親指付け根のうずきが減り、肘内側の張りも落ち着きやすくなります。

作業台を「肘高さ」に寄せる

台が低いと手首が反り、肩がすくみます。踏み台やまな板の重ね置きで作業面を引き上げ、肘が体側に寄る高さへ。肩が静かに保てれば、前腕の細かい筋に余裕が生まれます。

指先の仕事は“肩甲骨から”

鋏を入れる、コテを当てる、その直前に肩甲骨を小さく後ろへ滑らせてから腕を出す——この一呼吸で、手首だけに頼らない軌道に変わります。

介護・医療現場の抱え動作改善

人を支える・移す動作は、安全と効率の両立が最優先です。腕力ではなく“近づき方”と“声かけ”で余計な力みを消していきます。

近づく→抱える→脚で押す

対象者へ十分に近づき、胸の前で抱える位置を作ってから、脚で床を押して移動します。腕は保持と微調整に徹することで、手首や肘の負担を最小限に。

三点支持と声かけ

ベッド・自分・対象者の三点で支持面を広げ、動き出しを合わせる声かけを。合図が合うだけで、腕の“踏ん張り”が半分になります。

その場の代替案

届かない・重い・滑る——条件が悪い日は方法を変えます。スライディングシートを使う、人数を増やす、移乗距離を短くする。腕で無理を通さない判断が、安全と持続性を守ります。

現場ごとの即実践ポイント

今すぐやる三つ

一つ目は「画面は目線、肘は体側、手首はまっすぐ」。二つ目は「持つ前に近づき、抱えて脚で押す」。三つ目は「同じ軌道を続けない——10回に一度、逆方向へ」。

どの職場でも、この三つが入るだけで“腕が頑張り過ぎる瞬間”が目に見えて減ります。明日の一場面から、試してみませんか?

22. 思い込みをほどく

「痛くない日は大丈夫」「ストレッチは長く強く」「背すじピンが正解」——そんな“思い込み”が、腕を静かに追い詰めていませんか? 正しい方向に一歩ずらすだけで、同じ時間と労力でも結果は大きく変わります。ここでは日常で起きがちな勘違いをほどき、今の体に合う選び方へ置き換えていきます。

痛みがなければ大丈夫の誤解

「今日は痛くないし、たぶん平気」——本当にそうでしょうか? 痛みは体からの大切なサインですが、常に鳴り続けるわけではありません。負担がかかった直後は静かでも、夜や翌朝に重だるさとして現れることがあります。繰り返しの作業で同じ場所に負担が蓄積していると、痛みが“出たり消えたり”をくり返し、気づいたときには範囲が広がっていることも。

見逃しやすいサイン

「物を落としやすい」「夕方に握力が落ちる」「天気で変わる」——これらは“平気ではない”合図です。

置き換えのヒント

“痛くない=ゼロ対処”ではなく、“違和感のうちに動きを整える”。画面の高さを目線へ、肘は体側、手首はまっすぐ。小さな調整を先に入れるだけで、翌日の楽さが変わります。

ストレッチは長ければ良いの誤解

長く強く伸ばすほど効く——その思い込みが、かえってこわばりを強めることがあります。筋は引っ張られ過ぎると身を守る反射で縮もうとし、終わった直後は軽くても、後から重さが戻ることもあります。

合うのは“小さく・回数”

呼吸を止めずに、気持ちよさの手前で止める小さな往復。肩甲骨を一往復、手首は反らさずゆっくり前後へ。深追いしないかわりに、生活の合間に回数を散らします。

続けやすい取り入れ方

歯みがきの前後、電子レンジを待つ間、エレベーターを待つ数十秒——“流れのすき間”に差し込むと継続できます。

姿勢は一直線が正解の誤解

“良い姿勢=一直線で固める”は誤解です。固め姿勢は呼吸を浅くし、首や肩の余白を奪い、腕に力みを固定します。

“固めない一直線”の考え方

耳・肩・骨盤の“おおよそ一直線”を目安に、胸は軽くひらき、肩甲骨は背中で滑る余地を残す。止めるのではなく、行き来できる位置で保つのがコツです。

一息でできるリセット

鼻から静かに吸い、口をすぼめて細く長く吐く。吐くほど肩が下がる感覚を待って、そこで作業に戻る——これだけで腕の余計な踏ん張りが抜けます。

補助具依存の落とし穴

サポーターやテーピング、リストレストなどは“使いどころ”が合えば助けになります。けれど、常時頼り切ると、体が本来持つ調整力が働きにくくなることがあります。

外す時間を作る

必要な場面だけ使い、外している時間に「肘は体側」「手首まっすぐ」「肩甲骨を小さく一往復」をセットで行う。道具は“楽に動ける環境をつくるための補助”として扱います。

選び方の目安

“強く固定”より“動きを誘導”。きつ過ぎる圧迫はしびれを助長することがあります。心地よい範囲で。

正しい知識への置き換え

今日からの合言葉

「腕は単独で頑張らせない」。物に近づく→体幹で受ける→腕は最後に添える。この順番に置き換えるだけで、同じ仕事でも翌日の残り方が変わります。

迷ったときの指針

“強く・長く・一度に”ではなく、“やさしく・短く・こまめに”。“固める”ではなく“行き来できる”姿勢へ。違和感の段階で一手を打つ——この三つを軸にすれば、思い込みに振り回されず、自分の体に合う選択がしやすくなります。

23. 緊急度のセルフチェック

「このまま様子を見て大丈夫?」と迷ったとき、判断の軸があると動きやすくなります。ここでは“今、起きていること”を落ち着いて整理するための視点をまとめます。

左右差の急な変化

片側だけサイズや力、感覚が“いつもと違う”——この変化が短時間で起こる場合は注意が必要です。とくに首の動きや姿勢との関係が薄いのに差が大きいときは、早めの評価が安心につながります。

よくあるサイン

- 片側の腕・手が急に重く、しびれが強い

- 左右で温度感覚や触覚の差がはっきりする

- 鏡で見て肩の高さや腕の太さに急な差が出た

セルフチェック

- 片手ずつタオルを持ち、腕を前方に伸ばして10秒保持。左右の“保ちやすさ”は同じですか?

- 目を閉じて両腕を前に上げる。片側だけ下がったり、位置感覚がズレませんか?

初期対応

異常が“急に”現れた・拡大している場合は、無理なストレッチや揉みほぐしは避け、安静と保温を基本に早めの受診を検討します。

握力低下や物を落とす動作

「コップを落としそうになる」「ボタンが留めにくい」など、細かな操作の質が急に落ちるときは、筋疲労だけで説明しきれないことがあります。

よくあるサイン

- ペン先が暴れる、同じ字が続けて書けない

- ペットボトルのフタ開けが片側だけ極端につらい

- 箸・ハサミ・スマホを落としそうになる

セルフチェック

- 指先を親指と一指ずつ合わせ、軽く押し合う。片側だけ力が抜けませんか?

- 軽い紙袋を持って30秒歩行。握り込みが片側だけ維持できない感覚は?

初期対応

手首を反らせない高さで動作を行い、肘は体側へ。症状の増悪が続く・脱力感が強いときは医療機関での評価が目安です。

痛みの広がりパターン

局所の痛みが“範囲ごと”広がるのか、“点が移動する”のかで見立てが変わります。短期間で肘→前腕→手指へ広がる、あるいは肩〜首へ波及する広がりは見逃したくないサインです。

よくあるサイン

- 同じ24時間の中で、痛みの地図が塗り替わっていく

- 休んでも“範囲”が戻らない

- しびれが線状に腕から指先へ走る

セルフチェック

- 痛む場所を小さな円で囲んでメモ。朝・昼・夜で地図が広がっていませんか?

- 首を反らす/横に倒すと、腕への響き方が変わりますか?

初期対応

広がりが続く場合は、姿勢や使い方の調整だけで様子見せず、評価の場を設定します。

熱感や腫れ、変形の有無

触れて“熱い”、見て“腫れている”、形が“明らかにおかしい”——外傷や炎症のシグナルです。

よくあるサイン

- 打撲や転倒後に腫れ・熱感・青あざが増えていく

- 荷重や把持ができない、関節の形がいつもと違う

- 皮膚の色が左右で青白い/紫がかる

セルフチェック

- 指で軽く押して離すと、凹みが戻るのに時間がかかる(浮腫)

- 安静でも拍動に合わせたズキズキが増す

初期対応

薄い布を一枚挟んで短時間の冷却、心臓よりやや高い位置で安静。強い腫れや変形、機能障害がある場合は速やかに医療機関へ。

迷わないための判断フロー

1)赤信号の確認

- 強いしびれや脱力、急な左右差、夜間も増悪、外傷後の著しい腫れ・変形

→ 医療機関での評価を優先(整形外科/神経内科の目安)

2)黄信号の整理

- 広がる痛み、握力の落ち、日常動作の制限が増えている

→ 早めに専門家へ相談し、検査の要否と生活調整の方針を決める

3)緑信号の対応

- 一時的・軽度で、休息や環境調整で落ち着く

→ 環境と使い方を整える(画面は目線、肘は体側、手首まっすぐ)を続け、経過を記録

受診時に持参すると役立つ情報

- 痛み・しびれの地図と時間帯、増悪・軽快のきっかけ

- 服薬・既往歴・仕事や家事で困る具体的動作

- これまで効いたこと/合わなかったこと

“迷ったら地図を描く”。強さだけでなく範囲・時間帯・きっかけを言葉にできるほど、必要な判断がぶれません。

24. 記録で腕を守る

その日の痛みは“偶然”ではなく“条件”で変わります。強さ・時間帯・何をしていたか——わずかなメモでも積み重ねれば、再発の引き金が浮かび上がるはずです。記録は反省ではなく、明日の自分への道案内。医療機関や整骨院での相談材料にもなり、説明と対策が生活に馴染みやすくなります。

痛みスケールのつけ方

数字だけでは伝わりにくい——だからこそ、数字と言葉のペアで残します。基準は0〜10の11段階。0は「違和感なし」、10は「耐えられないほど強い」。迷ったら“昨日との比較”で決めて構いません。

基準づくりのコツ

朝の状態を“その日の0”にし、そこからの増減で記録します。たとえば「朝は2(重さだけ)。昼にデスクで冷風直撃で4(重だる+手先ジンジン)。帰宅後の入浴で3へ」。数字の横に体感の言葉を一語添えると、後から読み返したときに情景が浮かびます。

ブレを減らす工夫

一日の中で“最大値”と“就寝前”の二点だけでも十分です。毎回長文にしようとせず、短い定型で続けることがいちばんの力になります。

動作・時間帯・環境のセット記録

腕の不調は「何をしていたか」「いつか」「どんな環境か」の三つをセットにすると、原因が浮き上がります。

実践フォーマット

時刻/動作/姿勢・手首角度/環境(気温・湿度・風・天気)/痛みスコア+一語

例)

09:30/タイピング/肘離れる・手首反り/冷房強め・風直撃/4「外側チク」

13:10/昼食後スマホ/胸より下でのぞき込み/湿度高い・気圧低下/5「ジンジン」

21:00/入浴後ストレッチ軽め/肘体側・肩甲骨一往復/室温快適・無風/3「軽い」

つまずきやすい点

「全部は書けない」と止まるのが一番惜しいところ。忙しい日は一行だけでもOKです。特に“風の直撃”と“手首の角度”は見落とされやすい要因。ここを一語でも入れておくと、対策の精度が上がります。

週1レビューで傾向把握

毎日を細かく振り返る必要はありません。週に一度、5分で十分です。

マーカーで拾う三つの癖

1)時間帯の山谷は?(夕方に上がる/朝が硬い)

2)動作の共通点は?(のぞき込み・片手持ち・手首反り)

3)環境の引き金は?(冷風・低気圧・冷水)

紙でもスマホでも、同じ色を同じ要因に使うと一目で“地層”が見えます。

次の一週間に回す一手

見つけた癖に一手だけ当てます。例)「冷風直撃→席を半歩ずらし、カーディガン常備」「手首反り→キーボード脚を畳む」「のぞき込み→スマホは胸の前で」。複数を同時に変えないのがコツ。変えた分の効果が判別できます。

小さな変化を積み重ねる

記録は“反省ノート”ではなく実験ノートです。

A/Bの軽い比べ方

同じ作業を二通りで試します。A:いつも通り。B:肘を体側、手首まっすぐ、画面は目線。このとき、作業直後と10分後のスコアを二点比較。数字が同じでも、範囲や残り方が軽ければ“当たり”。

失敗の扱い

増悪した日は「やりすぎた」「角度が深すぎた」と条件を書き残すだけでOK。“悪かった条件”がわかるのも立派な成果です。次回は量を半分、角度を浅く、時間を短く——修正の方向が自然に決まります。

記録で得られる安心感

痛みは“未知”だと強く感じやすく、“既知”だと落ち着きます。記録があると、医療機関や整骨院で具体的に伝えられる材料になり、説明と提案が生活にフィットしやすくなります。何より、「今日はここを整えたから大丈夫」という見通しが手に入ります。明日の自分にバトンを渡すための最小の投資——それが記録です。

25. 腕は変わる|今日から軽くする一歩

大きな挑戦は要りません。握り方を“面”に変える、肩甲骨を1cmだけ滑らせてから動く、スマホを目の高さへ——そんな小さな置き換えが、腕のこわばりをほどきます。できた日は◎を一つ。三日空いてもまた今日から。患者様の一歩に、体はちゃんと応えてくれます。

力みゼロで持つ・握る

「気づいたら手に力が入りっぱなし」になっていませんか? 腕の負担は“握りしめ”から始まります。点で挟むのではなく、掌の面で受け、手首はまっすぐ——これだけで肘や前腕の疲れ方が変わります。

やり方

- 物に触れる前に一拍置き、肩と奥歯の力をスッと抜く。

- 親指腹と小指側(母指球・小指球)で“面”をつくり、指先は添えるだけ。

- 肘は体側へ寄せ、手首は反らさない。重さは体幹と脚で受ける。

感じ方の目安

握った直後に前腕の一点が張るなら力み過多です。掌全体に“ぬくもりが広がる”感覚が出れば成功。

よくあるNG

親指と人差し指で強くつまむ/遠くから手だけ伸ばす/手首を反らせたまま持ち上げる。

30秒ストレッチ習慣

長く強くではなく、短くやさしく、こまめに。流れのすき間に30秒の“腕リセット”を差し込みます。

マイクロルーティン(各10秒×3)

- 手首前後:肘を体側に寄せ、手首を小さく前後。呼吸は細く長く。

- 前腕ねじり戻し:手のひら↔手の甲を“途中で止める”往復。深追いしない。

- 肩甲骨ひと往復:胸をほんの少し開き、背中で肩甲骨を上→下へ滑らせる。

終えて10分後に軽さが戻れば量は適正。重だるさが残る日は角度と回数を半分に。

肩甲骨を1cm動かす意識

大きく動かそうとすると首や腕が先に力みます。ねらいは“背中の中で1cm”。小さな滑りが、腕の可動域と血流を呼び込みます。

ドリル

- 壁スライド:肘と前腕を壁に当て、手首が反らない高さまで静かに上下。胸を突き出さない。

- 時計回しミニ:肩甲骨を背中の中で「上→外→下→内」と小さくなぞる。反対回しも。

- 置き換えの合図:「持つ前に1cm」。箱・鍋・PCを触る直前に、肩甲骨をそっと後ろへ滑らせてから腕を出す。

“背中が静かだと腕が軽い”——この順番を体に覚えさせます。

スマホを目の高さにする習慣

のぞき込みは首前傾→巻き肩→腕のしびれの温床です。

すぐできる置き換え

- 片手ではなく両手で持ち、肘を体側へ。胸の前まで画面を上げる。

- ベッドやソファでは時間を区切り、横向き・うつ伏せ長時間は避ける。

- スタンドを常用し、“置いて見る”を基本に。入力は短く区切る。

首の角度が整うと、前腕の張りと親指付け根のうずきが静まりやすくなります。

前向きに続ける合言葉

習慣は「できた数」より「戻れる仕組み」。三日空いても大丈夫、また今日から。

- 合言葉①:近づく・抱える・腕は添える

- 合言葉②:強く長く一度に → やさしく短くこまめに

- 合言葉③:画面は目線・肘は体側・手首まっすぐ

- 合言葉④:肩甲骨を1cm動かしてから始める

歯みがきの後、電子レンジを待つ30秒、出勤前の一呼吸——既にある行動にくっつけてください。患者様ご自身の一歩は小さくて十分。体は、その一歩にきちんと応えてくれます。

26. 腕の痛みを減らして快適に動ける毎日へ

ここまで積み上げた工夫は、どれも“今日から動ける一手”です。腕を単独で頑張らせず、体幹と肩甲骨に仕事を分ける。環境・動作・呼吸の順に整えるだけで、同じ作業でも翌日の残り方は変わります。最後に、実行の順番をもう一度だけ揃えておきます。

全体のポイント振り返り

姿勢と環境を先に整えると、腕の負担は一気に下がります。画面は目線まで上げ、肘は体側、手首はまっすぐに。冷風や低すぎる作業台、長時間の同じ軌道といった“負担の製造元”を断つことが出発点です。そのうえで、肩甲骨を背中の中で1cmだけ滑らせ、呼吸を細く長く吐いて力みを抜く。この小さな下準備が、セルフケアや施術の効き方を底上げします。

日常で意識する行動まとめ

合言葉①:近づく・抱える・腕は添える

物に手を伸ばす前に半歩近づき、胸の前で受ける準備を作ります。腕は“最後に固定して添える”役に。肘外側や手首の反り返りが静まります。

合言葉②:強く長く一度に → やさしく短くこまめに

ストレッチも作業も“質が落ち始める直前”で止めるのが適量です。深追いは翌日の重さを残します。短く、やさしく、回数を散らします。

合言葉③:画面は目線・肘は体側・手首まっすぐ

のぞき込みと手首の反りを止める基本形。デスクも家事台も“肘が体側に寄る高さ”へ合わせるだけで、前腕の一点張りが抜けます。

合言葉④:肩甲骨を1cm動かしてから始める

大きくではなく“小さく滑らせる”。背中の中で1cm動けば十分です。この一呼吸を入れてから握る・持つ・打つへ入ると、腕のこわばりが出にくくなります。

早期対応と予防の重要性

違和感のうちに一手を打つと、遠回りを避けられます。強いしびれ・脱力・夜間痛・外傷後の著しい腫れや変形は“赤信号”なので医療機関での評価を優先。広がる痛みや握力低下が続く“黄信号”では、使い方と環境を見直しつつ専門家に相談して方針を決めます。軽い波で落ち着く“緑信号”は、記録と合言葉で設計を更新します。

専門家に相談する価値

症状の地図化、負担源の特定、生活に落とし込める置き換え案、セルフケアの適量——第三者の視点が入ると判断が安定します。検査が必要かどうか、どの順序で整えるかを明確にできる点もメリットです。迷いが減るほど、行動は続けやすくなります。

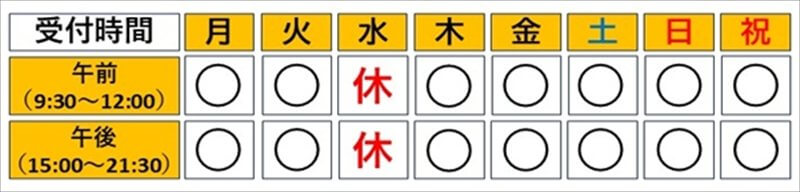

取手市くまもと整骨院のサポート内容と特徴

個別評価と生活設計

問診と徒手評価で「いつ・どこで・どうすると」を具体化し、画面高さ・作業台・持ち方・歩き方まで、患者様の一日に合う形で設計を組み直します。セルフケアは“やさしく短くこまめに”を基本に、続けられる分量でお渡しします。

国家資格による施術と連携

柔道整復師として安全性に配慮しつつ、必要に応じて医療機関との連携もご提案します。赤旗所見の監視を続け、検査の要否や順番を整理します。

通いやすさと安心

完全予約制で待ち時間を最小化。取手駅から徒歩で通いやすく、土日も受付。当日のご相談にも対応しやすい体制です。

ご相談のきっかけ

「天気で腕が左右される」「夜のこわばりが増えた」「道具の持ち方を見直したい」——こんな段階が最適です。強いしびれや脱力など緊急の兆候がある場合は、まず医療機関での評価をご検討ください。

今日からは、合言葉のうち一つだけで十分です。近づく・抱える・腕は添える。やさしく短くこまめに。画面は目線・肘は体側・手首まっすぐ。肩甲骨を1cm動かしてから始める。できた日の印が一つ増えるたびに、腕は静かに軽くなっていきます。

腕に痛みや痺れを感じたら、我慢しないで取手市くまもと整骨院にお気軽にご相談ください。