頭痛・片頭痛を整体で和らげる|姿勢や筋緊張との関係とケア方法

仕事や家事に集中したいのに、頭がズキズキして何も手につかない。

そんな頭痛や片頭痛に悩まされていませんか?

「またか…」とあきらめている方に、整体という選択肢を知っていただきたいのです。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日、通勤途中で急に立ち止まっている女性を見かけました。

「頭が痛くて、ちょっと休ませてください」と話されていたのが印象的で――

痛みって、誰にも見えないぶん我慢されがちですよね。

でも、本当は我慢なんてしなくていいんです。

今日は、姿勢や筋肉の緊張が関係する頭痛・片頭痛について、

整体だからこそできるケアの視点で、じっくりお話していきます。

目次

- 1. その頭痛、整体でやわらぐかもしれません

- 2. 頭痛の種類と片頭痛の特徴を正しく知る

- 3. 検査で異常がないのに痛む…その理由とは

- 4. デスクワーク・スマホによる現代型頭痛

- 5. 姿勢のゆがみが引き起こす頭部の負担

- 6. 首・肩の筋肉が頭痛を招く仕組み

- 7. 顎関節と食いしばりによる片頭痛

- 8. 呼吸の浅さと脳の酸欠状態

- 9. 自律神経の乱れと慢性頭痛

- 10. PMS・更年期と頭痛のつながり

- 11. 起立性調節障害と頭痛:10代の相談が増加中

- 12. 睡眠と頭痛:眠っても疲れが取れない方へ

- 13. 精神的ストレス・不安と頭痛の関係

- 14. 「いつ起こるかわからない」予期不安と片頭痛

- 15. 頭痛と栄養:食生活の見直しポイント

- 16. 頭痛を引き起こす生活習慣・環境の落とし穴

- 17. 高齢者の頭痛:姿勢・筋力・循環の低下が原因に

- 18. セルフケアと整体の併用で頭痛予防を強化

- 19. 実際に頭痛が改善した取手市の患者様の声

- 20. 整体だからできる頭痛への根本アプローチ

- 21. 取手市くまもと整骨院の頭痛整体とは

1. その頭痛、整体でやわらぐかもしれません

朝起きたときからズキズキと頭が痛んだり、夕方になると決まって頭が重くなる…。そんな日が続くと、気分まで落ち込んでしまいますよね。慢性的な頭痛に悩む方の多くが、「薬を飲んでもスッキリしない」「病院で異常はないと言われたけどつらい」と感じています。

整体では、こうした“原因がはっきりしない頭痛”の背景にある体の状態に注目し、アプローチすることができます。

「いつものこと」と我慢していませんか?

頭痛持ちの方の多くは、「またか…」「いつものことだから」と、毎日の痛みを我慢してしまいがちです。無理をしても何とか過ごせる分、つい対処が後回しになってしまうのもよくあることです。

でも、その「いつもの頭痛」が当たり前になってしまう前に、自分の体からのサインに目を向けてみませんか?

もしかすると、その頭痛には“ちゃんとした理由”があるかもしれません。

病院でも薬でも治らなかった方へ

「検査では異常なし。でもつらい」

「薬は飲めば効くけれど、根本的には変わらない」

そんな風に感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

整体では、痛みのある場所だけでなく、首や背中、骨盤など体全体のバランスを見ていきます。そのうえで、筋肉や関節の動き・神経の流れ・姿勢の崩れなどを丁寧に確認し、頭痛の“原因かもしれないところ”に働きかけていきます。

薬では届かない“構造的な原因”にアプローチできるのが、整体の強みです。

取手市くまもと整骨院にも多くの相談が

取手市くまもと整骨院にも、「長年の頭痛に悩まされている」というご相談を多くいただきます。特に、デスクワークやスマホの普及で、首・肩に負担がかかる現代型の頭痛が増えてきました。

「整体で頭痛が良くなるなんて思っていなかった」

「もっと早く来ればよかった」

そういったお声もいただくたび、私たちもより一層、誠実に施術に向き合おうと感じています。

痛みを“我慢しない”という選択を

頭痛は薬で抑えながらなんとかやり過ごせてしまうため、「根本的に変えていこう」と思えるきっかけがないまま時間が過ぎてしまいがちです。

けれど本当は、「これ以上、頭痛に振り回されたくない」と感じている方も多いはず。

整体という選択肢が、その第一歩になれるかもしれません。

あなたの身体の状態とじっくり向き合い、頭痛のない毎日へと整えていきましょう。

2. 頭痛の種類と片頭痛の特徴を正しく知る

頭痛にはさまざまなタイプがあり、それぞれ原因や特徴が異なります。どんな種類の頭痛なのかを正しく理解することは、適切なケア方法を選ぶうえでとても大切です。

ここでは代表的な頭痛のタイプと、それぞれの特徴についてご紹介します。

緊張型頭痛:首・肩の緊張が原因

最も多く見られるのが「緊張型頭痛」です。後頭部やこめかみ、頭全体がギューッと締めつけられるような痛みが特徴で、日常のストレスや長時間の同じ姿勢、眼精疲労などが誘因になります。

このタイプは、首や肩の筋肉が緊張し続けることで血流が悪くなり、筋肉内に老廃物が溜まることで痛みが出ると考えられています。

整体では、こうした筋緊張や姿勢のゆがみにアプローチすることで、緊張型頭痛の緩和を目指すことができます。

片頭痛:拍動性の痛みと光・音過敏

片頭痛は、ズキンズキンと脈打つような痛みが片側、または両側に出るのが特徴です。光や音、匂いに敏感になったり、吐き気を伴うこともあります。

特定の誘因(睡眠不足・ホルモン変化・空腹・ストレスなど)によって血管が拡張し、三叉神経を刺激することで痛みが生じるという説がありますが、はっきりとした原因は解明されていません。

整体で片頭痛をケアする際は、体の状態や血流の反応を見ながら慎重に施術を行います。

群発頭痛:激痛だが稀なケース

あまり多くはありませんが、群発頭痛と呼ばれる非常に強い痛みを伴うタイプもあります。片側の目の奥が激しく痛み、涙が出たり鼻水が出たりといった自律神経症状が同時に現れることが特徴です。

決まった時間帯に連日発作が起こることが多く、男性に多いとされています。このタイプはまず医療機関での診断・治療が優先されるべき頭痛です。

タイプが混在していることもある

実際には、ひとつのタイプに分類できないケースも多く見られます。普段は緊張型頭痛なのに、生理前後だけ片頭痛のような痛みが出る方や、ストレスが強いと複数の症状が混ざって出る方もいらっしゃいます。

そのため、自分の頭痛がどのタイプかを一度整理してみることが、ケアの第一歩になります。

自分の頭痛を“見極める”という視点を

頭痛の種類を正しく知ることで、自分に合った対策が見えてきます。緊張型なのか、片頭痛なのか、それとも混在型か――。

整体では、その方の身体状態と症状の出方を丁寧に見極めながら施術方針を立てていきます。

なんとなく我慢してきたその痛みも、「タイプに合わせたケア」で変わっていく可能性があります。

3. 検査で異常がないのに痛む…その理由とは

病院でMRIやCTなどの検査を受けても「異常なし」と診断されるのに、頭痛が続いている方は意外に多くいらっしゃいます。では、なぜ痛みが出続けるのでしょうか?

ここでは、検査に写らない原因と整体が果たせる役割についてご説明します。

筋・骨格由来の痛みは検査に写りにくい

MRIやCTは脳の病変や重大な疾患を発見するために有効な検査ですが、筋肉や骨格の微細なゆがみや筋膜の緊張は映りにくいことがあります。

筋肉の硬さや姿勢の崩れ、関節の動きの悪さは画像診断では見えにくいため、「異常なし」と診断されても、実は身体の使い方や筋肉のバランスが乱れて痛みを引き起こしていることがあるのです。

薬が効かない・効かなくなった方へ

長く頭痛が続くと、薬の効果が薄れたり、痛み止めを飲んでも改善しにくくなったりすることがあります。これは、薬があくまで「痛みの信号を抑える」役割であり、根本原因に働きかけていないためです。

痛みの原因が姿勢や筋肉、神経の圧迫など体の構造的な問題にある場合、薬だけで完全に改善するのは難しいのです。

原因が“構造”にあるとき整体が力を発揮する

整体は、筋肉や骨格のバランスを整え、関節の動きを改善することで身体の構造的な歪みを調整します。

これにより、筋肉の緊張が和らぎ神経や血管の圧迫が軽減され、痛みの原因を根本から緩和することが期待できます。

また、整体は身体の動きや姿勢のクセも見直すため、痛みの再発防止にも役立つのが特徴です。

痛みの背景にある身体の状態を総合的に見る

取手市くまもと整骨院では、頭痛の症状だけでなく、姿勢や筋肉の状態、生活習慣などを総合的に評価して施術方針を決定しています。

「検査では異常がない」と言われても、痛みを感じ続けている方は、ぜひ一度身体の状態を見直してみることをおすすめします。整体が、新しい改善への扉を開くかもしれません。

4. デスクワーク・スマホによる現代型頭痛

現代の生活スタイルの変化に伴い、デスクワークやスマートフォンの長時間使用が原因で頭痛に悩む方が増えています。これらの習慣が引き起こす「現代型頭痛」について理解し、対策を考えていきましょう。

ストレートネックと頚椎への負担

長時間のスマホやパソコン作業は、頭を前に突き出す姿勢を続けることが多くなります。これにより、首の骨(頚椎)が本来のS字カーブを失い、まっすぐに近い「ストレートネック」になりやすいのです。

ストレートネックになると、首や肩の筋肉に過剰な負担がかかり、血行不良や筋肉の硬直を引き起こします。結果として、首〜頭部にかけての頭痛が起きやすくなります。

長時間の同一姿勢と筋肉のこわばり

長時間同じ姿勢でいると、首や肩の筋肉が緊張し続け、筋肉内の血流が悪くなります。これが老廃物の蓄積や筋膜の硬直を招き、痛みや重だるさ、さらには頭痛を引き起こします。

特に、モニターを見る時の目線の高さが低すぎると、自然と頭が下がり、首に余計な力が入りやすくなります。

「スマホを見るだけで頭痛がする」理由

スマホを長時間見る姿勢は、首が前に傾きやすく、筋肉の負担が大きくなります。また、画面からのブルーライトや目の疲れも頭痛の一因です。

首や肩の筋肉がこわばることで血流が悪くなり、さらに目の疲れが重なると、頭痛やめまい、集中力の低下を招くことがあります。

身体の状態を見直すことが大切

取手市くまもと整骨院では、現代型頭痛の背景にある姿勢のくずれや筋肉の緊張を丁寧に見極め、根本的な改善を目指しています。日常生活での姿勢のアドバイスやセルフケアも合わせて提案し、頭痛の再発防止をサポートします。

長時間のデスクワークやスマホによる頭痛でお悩みの方は、一度身体の状態を見直すことが、症状改善への大きな一歩になるでしょう。

5. 姿勢のゆがみが引き起こす頭部の負担

頭痛の原因の一つに、身体の姿勢のゆがみがあります。特に首や背骨のバランスが乱れると、頭部への負担が増え、頭痛を引き起こしやすくなります。この章では、姿勢のゆがみがどのように頭痛に影響するかを解説します。

猫背・巻き肩・骨盤後傾の連鎖

長時間のスマホ操作やデスクワークによって、猫背や巻き肩、骨盤の後傾といった姿勢の崩れが起こりやすくなります。これらの姿勢のゆがみは互いに連鎖し、全身のバランスを崩してしまいます。

特に猫背になると、頭が前に出てしまい、首や肩の筋肉に大きな負担がかかります。骨盤の位置が後ろに傾くことで、背骨全体のS字カーブも崩れ、身体の重心バランスが悪化します。

背骨のS字カーブと頭の位置の関係

健康な背骨はS字カーブを描き、頭の重さを上手に支えています。しかし姿勢が崩れると、この自然なカーブが失われ、頭の位置が前方に偏ります。

頭は成人で約5kgもあるため、前に出るほど首や肩への負担は大きくなります。この負担が続くことで筋肉の緊張や疲労が蓄積し、頭痛を引き起こすことが多いのです。

姿勢から整える整体の意義

整体では、姿勢の崩れを丁寧に評価し、背骨や骨盤のバランスを整える施術を行います。姿勢が改善されると、筋肉や関節の負担が減り、頭痛の原因となる緊張が和らぎやすくなります。

また、姿勢の乱れは日常の身体の使い方やクセも影響するため、整体と合わせて生活習慣の見直しやセルフケアの指導も大切にしています。

取手市くまもと整骨院では、単に痛みを和らげるだけでなく、頭痛の再発を防ぐために姿勢から整えることを重視しています。

6. 首・肩の筋肉が頭痛を招く仕組み

首や肩の筋肉の緊張は、頭痛の大きな原因の一つです。特に後頭部やこめかみの痛みを感じる場合、首や肩まわりの筋肉の状態を見直すことが重要です。

後頭下筋群の過緊張と神経圧迫

後頭部の深層にある後頭下筋群は、頭を支える役割を持っています。ここが緊張し続けると、近くを走る神経や血管を圧迫し、痛みや違和感の原因になります。

この筋肉群の過緊張は、長時間の不良姿勢やストレス、首の使いすぎによって起こりやすく、特にパソコンやスマホ作業が多い方に多く見られます。

僧帽筋・肩甲挙筋が関与するケース

首から肩にかけて広がる僧帽筋や肩甲挙筋も、筋肉のこわばりが頭痛の引き金になることがあります。これらの筋肉が硬くなると、血流が悪化し、筋膜や神経の刺激が痛みを誘発します。

肩こりを伴う頭痛の多くは、この僧帽筋や肩甲挙筋の緊張と関係しています。

緊張が目の奥・側頭部に響く理由

首や肩の筋肉の緊張は、頭の後ろだけでなく、目の奥や側頭部にまで痛みを感じることがあります。これは、筋膜や神経が連結しているためで、緊張が広範囲に波及するのです。

特に目の疲れや視力の問題とともに筋肉の緊張が続くと、側頭部のズキズキした痛みや重だるさが強くなることがあります。

筋肉の緊張を和らげる整体の役割

取手市くまもと整骨院では、首や肩の筋肉のこわばりを丁寧にほぐし、筋膜のバランスを整える施術を行っています。痛みを引き起こしている部分だけでなく、全身のバランスを見ながらアプローチすることで、頭痛の軽減と再発防止を目指しています。

7. 顎関節と食いしばりによる片頭痛

頭痛の原因は首や肩だけではありません。無意識に行っている「歯の食いしばり」や「歯ぎしり」が、顎関節やその周辺の筋肉に負担をかけ、片頭痛の誘因になることもあります。

咀嚼筋と側頭部の筋膜ライン

顎の周りには咀嚼筋(そしゃくきん)と呼ばれる筋肉があり、これらは側頭部の筋膜とつながっています。咀嚼筋が過剰に緊張すると、側頭部に痛みや圧迫感を感じやすくなります。

特に噛みしめや歯ぎしりは、この筋肉に大きな負担をかけるため、頭痛が起こりやすくなるのです。

無意識の歯ぎしり・くいしばりが原因に

ストレスや集中しているとき、睡眠中など、無意識のうちに歯を強く食いしばってしまう方が多くいます。これが習慣化すると、顎関節に負担がかかり、筋肉の硬直や炎症を引き起こすことがあります。

その結果、側頭部やこめかみ周辺に片頭痛のようなズキズキした痛みが生じることが少なくありません。

顎の調整も含めた整体ケアが必要

取手市くまもと整骨院では、顎関節の状態や咀嚼筋の緊張も丁寧にチェックし、必要に応じて顎の動きや筋肉のバランスを整える施術を行っています。

また、食いしばりを軽減するための生活習慣のアドバイスやストレスケアもあわせてご提案し、頭痛の根本的な改善を目指しています。

顎の違和感や頭痛にお悩みの方は、一度専門家による評価とケアを受けてみることをおすすめします。

8. 呼吸の浅さと脳の酸欠状態

「頭が重い」「スッキリしない」「ぼーっとする」――こうした症状の背景には、“呼吸の浅さ”が関係していることがあります。呼吸が浅くなると、脳への酸素供給が不足し、頭痛や集中力の低下など、さまざまな不調を引き起こす可能性があるのです。

現代人の多くが無意識に浅い呼吸をしており、特に首や肩の筋肉が緊張している方ほど、呼吸機能が制限されやすくなります。この章では、呼吸と頭痛の関係、そして整体でのアプローチについてご紹介します。

胸郭の硬さが呼吸を妨げる

私たちの呼吸は、肺そのものではなく、それを包む胸郭や背骨、肋骨、横隔膜といった構造が連動して成り立っています。姿勢が崩れたり、肋骨の動きが制限されたりすると、肺を広げる力が弱まり、呼吸が自然と浅くなっていきます。

特に猫背や巻き肩といった上半身の姿勢不良があると、胸の動きが小さくなり、胸郭の可動性が落ちてしまいます。このような状態が続くことで、酸素の取り込みが不十分となり、身体全体の代謝が低下する原因にもなります。

呼吸が浅いと疲労感やだるさを感じやすくなるほか、特に緊張型頭痛においては、頭部への酸素供給が不足することが、痛みの誘因になっているケースも見られます。

酸素供給の低下が引き起こす不快感

脳は全身の中でもっとも酸素を必要とする器官です。呼吸が浅くなると、脳への酸素供給が減り、「頭がぼーっとする」「集中力が続かない」「頭痛が出やすい」などの症状があらわれることがあります。

また、酸素不足は自律神経にも影響を及ぼし、身体を興奮状態に傾けやすくします。こうした反応は、首肩の緊張を強め、緊張型頭痛の慢性化を助長する一因になると考えられています。

ただし、頭痛の種類によっては、単純な血流促進や酸素供給の増加が必ずしも好影響を与えるとは限りません。特に片頭痛は、血管の反応性が関わっているとされており、状態によっては刺激が強すぎると悪化する可能性もあります。

そのため、整体では頭痛のタイプを見極めたうえで、呼吸や循環に対するアプローチの度合いを調整する必要があります。

呼吸が深まると身体が整いやすくなる

呼吸が深くなり、酸素が全身に行き渡るようになると、筋肉の緊張がゆるみやすくなり、自律神経も安定していきます。これは特に、緊張型頭痛や自律神経が関与するケースにおいて、効果的なアプローチとなります。

取手市くまもと整骨院では、呼吸の状態を観察しながら、胸郭や背骨の柔軟性を高める施術を行っています。肋骨や横隔膜の動きを妨げている筋緊張を整え、身体全体がスムーズに呼吸できる状態を目指していきます。

「息が深く吸えるようになったら、頭が軽くなった気がする」

そんな声をいただくこともあり、呼吸の変化が体調全体に与える影響の大きさを実感しています。

慢性的な頭痛を抱えている方こそ、「自分はちゃんと呼吸できているか?」を見直すことが大切です。浅い呼吸が日常化していることに気づくだけでも、身体の状態が少し変わっていくかもしれません。

9. 自律神経の乱れと慢性頭痛

ストレスの多い現代社会では、自律神経のバランスが乱れやすく、それが慢性的な頭痛の一因となることがあります。自律神経は、身体のさまざまな機能を無意識に調節しており、特に血管の収縮や拡張、筋肉の緊張などに関わっています。

ストレス社会で交感神経が優位に

日常生活でのストレスや緊張は、交感神経を過剰に働かせ、身体を常に緊張状態に置きます。この状態が続くと、首や肩の筋肉がこわばりやすくなり、血管も収縮しやすくなります。

こうした影響は、緊張型頭痛だけでなく、片頭痛の誘発要因にもなることがあります。

自律神経と血管・筋肉の関係

自律神経は血管の収縮・拡張を調整する役割も担っており、そのバランスが崩れると、頭部の血流が不安定になります。血管が拡張したり収縮したりすることで、痛みが出やすくなるのです。

また、自律神経の乱れは筋肉の緊張を助長し、さらに頭痛を悪化させる悪循環を生み出します。

整体で整える神経バランス

取手市くまもと整骨院では、背骨や骨盤の調整を通じて、自律神経の通り道を整える施術を行っています。身体のバランスが整うことで、自律神経の働きが安定し、筋肉の緊張や血流の乱れを改善しやすくなります。

さらに、リラックスできる環境とやさしい施術を心がけることで、交感神経の過剰な働きを抑え、頭痛の緩和につなげています。

自律神経の乱れが関係する頭痛でお悩みの方は、整体による身体のバランス調整を検討してみる価値があります。

10. PMS・更年期と頭痛のつながり

女性特有のホルモン変動は、頭痛の発症や悪化に大きく影響することがあります。特にPMS(月経前症候群)や更年期は、片頭痛をはじめとした頭痛が起こりやすい時期として知られています。

女性ホルモンと神経・血管の影響

エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンは、神経や血管の働きに影響を与えます。これらのホルモンバランスが乱れると、脳内の神経伝達物質や血管の反応性が変わり、頭痛が起こりやすくなると考えられています。

特にエストロゲンの急激な変動は、片頭痛の誘因として知られており、月経周期に伴う痛みの増減と関連があります。

月経前後・排卵期に起こる片頭痛

多くの女性が月経前後や排卵期に頭痛を感じやすく、この時期には片頭痛の症状が悪化しやすい傾向があります。身体のだるさや気分の落ち込みといったPMSの症状と合わせて、生活の質が低下することもあります。

女性の身体に配慮した整体施術

取手市くまもと整骨院では、女性のホルモンバランスや体調の変化に配慮した施術を心がけています。ホルモン変動による身体の緊張や自律神経の乱れを緩和し、頭痛の軽減を目指します。

また、生活習慣のアドバイスやセルフケアも含めて、女性が安心して続けられるケアを提供しています。女性特有の頭痛でお悩みの方は、一度専門の整体で身体の状態を見直してみることをおすすめします。

11. 起立性調節障害と頭痛:10代の相談が増加中

近年、10代の中高生を中心に「起立性調節障害(OD)」による頭痛の相談が増えています。朝起きられない、頭が重い、立ちくらみがするなどの症状が特徴で、学校生活や日常生活に大きな影響を与えることがあります。

朝起きられない・頭が重い中高生

起立性調節障害は、自律神経の未発達や血圧調整の不安定さが原因で、立ち上がった際にめまいや頭痛、倦怠感が起こりやすくなります。特に朝の起床時に症状が強く、起きられないことで学校を休みがちになるケースも少なくありません。

自律神経と血圧調整の未発達が原因に

10代は自律神経系がまだ発達途中であり、血圧の調整がうまく機能しないことがあります。このため、体が適切に血液を循環させることができず、脳への酸素供給不足や筋肉の緊張が頭痛の原因となります。

病院では薬、整体では身体機能の調整を

病院では症状を和らげる薬物療法が行われることがありますが、根本的な自律神経のバランスを整えることが重要です。整体では、身体全体のバランス調整や筋肉の緊張緩和を通じて、自律神経の働きをサポートし、症状改善に寄与します。

取手市くまもと整骨院でも、起立性調節障害による頭痛や不調でお悩みの若い患者様を多くサポートしています。お子様の頭痛や体調不良でお困りの保護者の方も、ぜひお気軽にご相談ください。

12. 睡眠と頭痛:眠っても疲れが取れない方へ

「ちゃんと寝ているはずなのに、朝起きても疲れが取れず頭痛が続く…」そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。睡眠の質は頭痛の発生や慢性化に大きく影響します。ここでは、睡眠と頭痛の関係性について詳しく解説し、整体がどのように役立つのかをお伝えします。

浅い眠りが頭痛を悪化させるメカニズム

睡眠は身体と脳の回復に欠かせない時間です。しかし、浅い眠りや頻繁な覚醒は、脳や身体の疲労回復を妨げます。特にストレスや筋肉の緊張が強いと、自律神経のバランスが乱れて睡眠の質が低下しやすくなります。

その結果、疲労が蓄積しやすくなり、頭痛が発生しやすくなったり、既存の頭痛が悪化したりすることがあります。

身体の緊張が睡眠を妨げる

首や肩の筋肉が硬くこわばっていると、寝ている間もリラックスできず、筋肉が緊張状態のままになってしまいます。筋肉の硬さは血流を妨げ、身体の回復力を低下させるため、睡眠の質をさらに悪化させる悪循環が生まれます。

また、浅い呼吸や寝姿勢の悪さも睡眠の妨げになります。

整体での呼吸・姿勢改善がもたらす効果

整体では、背骨や骨盤、肋骨の動きを改善し、身体の緊張を緩める施術を行います。これにより、呼吸が深くなり、自律神経の働きが整うことで睡眠の質が向上します。

深い眠りが得られるようになると、頭痛の頻度や強さが軽減し、日中の疲労感も減っていきます。取手市くまもと整骨院では、こうした睡眠改善を視野に入れた総合的なケアを提供しています。

睡眠に関するセルフケアの提案

日常生活では、寝る前のスマホやパソコンの使用を控える、リラックスできる環境を整える、適度な運動を取り入れることも睡眠の質向上につながります。

整体の施術とあわせてセルフケアを取り入れることで、より効果的に頭痛改善が期待できます。

眠っても疲れが取れず、頭痛に悩んでいる方は、ぜひ一度身体の状態を見直すことをおすすめします。整体がその助けになるかもしれません。

13. 精神的ストレス・不安と頭痛の関係

「最近ストレスが多くて頭痛がひどい…」そんな経験はありませんか?

精神的なストレスや不安は、身体の緊張や自律神経の乱れを引き起こし、頭痛の悪化や慢性化に大きく関係しています。

ここでは、ストレスと頭痛のメカニズム、そして整体でのケアについて詳しくお話しします。

心の緊張が身体の緊張を生む

ストレスや不安を感じると、無意識のうちに肩や首に力が入り、筋肉がこわばります。この緊張状態が続くと、筋肉の血流が悪化し、老廃物が溜まりやすくなって頭痛を引き起こします。

また、精神的な緊張は呼吸を浅くし、自律神経のバランスを崩す原因にもなります。

頭痛と不安の悪循環ループ

頭痛があると不安やイライラが増し、さらに筋肉が緊張して痛みが強まる――こうした悪循環が慢性的な頭痛の一因です。

精神的なストレスは痛みを感じる感受性を高めることも知られており、心と身体は密接に結びついています。

身体から心をゆるめる整体的アプローチ

整体では、筋肉の緊張を和らげるだけでなく、背骨や骨盤の調整を通じて自律神経の働きを整えます。これにより身体がリラックスしやすくなり、精神的なストレスの軽減にもつながります。

取手市くまもと整骨院では、施術中のリラックス感や安心感を大切にし、心身の両面から頭痛ケアをサポートしています。

ストレスが原因で頭痛に悩んでいる方は、身体の緊張をほぐし、心もゆるめる整体ケアを検討してみてください。

14. 「いつ起こるかわからない」予期不安と片頭痛

片頭痛は予測がつきにくく、「また頭痛が起きるのでは?」という不安を抱えやすい症状です。この予期不安が精神的ストレスとなり、さらに片頭痛の発作を誘発する悪循環に陥ることも少なくありません。

外出や仕事への影響

「突然の頭痛で予定が狂う」「仕事や学校で集中できない」など、いつ起こるかわからない頭痛は日常生活に大きな制限を与えます。この不安感が強まると、外出や活動自体を避けるようになり、生活の質が低下してしまうこともあります。

予防的に身体を整える意味

予期不安を軽減するには、頭痛の発作が起こりにくい身体づくりが大切です。整体では、姿勢や筋肉のバランスを整え、自律神経の調整も行うことで、身体の負担を減らし頭痛の予防につなげます。

こうした積極的なケアは、頭痛に対する不安感を和らげ、日常生活への安心感をもたらします。

継続ケアで得られる安心感

頭痛ケアを継続的に行うことで、身体が変化し、痛みの頻度や強さが減ると同時に「頭痛がいつ来ても大丈夫」という心の余裕も生まれます。

取手市くまもと整骨院では、患者様の不安に寄り添いながら、身体と心の両面からサポートを行い、予期不安の軽減にも力を入れています。

頭痛に対する不安を抱えている方は、一人で悩まずにぜひご相談ください。

15. 頭痛と栄養:食生活の見直しポイント

頭痛の症状は、食生活や栄養状態とも密接に関係しています。偏った食事や水分不足、特定の成分の過剰摂取が頭痛を引き起こしたり悪化させたりすることがあります。ここでは、頭痛予防のために意識したい栄養のポイントを解説します。

水分不足・カフェインの過剰摂取

脱水症状は血液の流れを悪くし、頭痛の原因になることがあります。特に日中の水分補給は意識的に行うことが大切です。

一方で、コーヒーやエナジードリンクなどに含まれるカフェインは、適量であれば頭痛を和らげる効果もありますが、過剰に摂取すると逆に頭痛を誘発することがあります。また、カフェインの摂取を急にやめると「カフェイン離脱頭痛」が起きることもあるため、注意が必要です。

マグネシウム・ビタミンB群の重要性

マグネシウムやビタミンB群は神経の働きをサポートし、筋肉の緊張を和らげる効果があるため、頭痛の予防に役立つ栄養素とされています。マグネシウムはナッツ類や緑黄色野菜、ビタミンB群は豚肉や卵、豆類に多く含まれます。

これらをバランスよく摂ることが、頭痛の軽減につながります。

食生活の乱れと施術の相乗効果

不規則な食事や過食、極端なダイエットなど食生活の乱れは、身体の調子を崩し頭痛を悪化させることがあります。整体による身体の調整と合わせて、食生活を整えることで、より効果的な頭痛ケアが可能になります。

取手市くまもと整骨院では、栄養面のアドバイスも含めたトータルケアを提供し、患者様一人ひとりの状態に合わせた生活習慣の改善をサポートしています。

16. 頭痛を引き起こす生活習慣・環境の落とし穴

頭痛は身体の内部だけでなく、日常生活の習慣や環境が原因で起こることも多くあります。知らず知らずのうちに頭痛を招く生活のクセや環境の要素を見直すことが、症状の改善につながります。

姿勢環境(椅子・モニター・寝具)

長時間のデスクワークで使う椅子の高さやモニターの位置が合っていないと、首や肩に負担がかかりやすくなります。特に、画面が低すぎると無意識に頭を前に出す姿勢になり、筋肉の緊張を招きます。

寝具も重要です。枕の高さが合わなかったり、マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると、睡眠中の姿勢が崩れ、朝から頭痛が起こりやすくなります。

温度差・光・音など感覚刺激の影響

急激な温度変化や強い光、騒音などの環境刺激は、頭痛を誘発するトリガーになりやすいです。特に片頭痛のある方は、こうした刺激に敏感な場合が多く、日常の環境管理が症状軽減に役立ちます。

日常を整えることで変わること

生活環境や習慣を少し見直すだけで、身体にかかる負担は大きく減ります。椅子や机の高さ調整、適切な照明、静かな休憩時間を確保することなど、小さな工夫が積み重なって頭痛の頻度や強さが軽減されることも少なくありません。

取手市くまもと整骨院では、患者様の生活習慣や環境についても丁寧にお聞きし、具体的な改善ポイントを提案しています。整体と生活習慣の見直しを組み合わせて、より良い体調づくりを目指しましょう。

17. 高齢者の頭痛:姿勢・筋力・循環の低下が原因に

加齢に伴い、身体の機能は徐々に変化し、頭痛の原因も変わってきます。高齢者の頭痛は、姿勢の崩れや筋力の低下、血流の悪化が大きく関わっていることが多いです。この章では、高齢者に多い頭痛の特徴と、整体でできるケアについて解説します。

年齢とともに変わる頚椎・背骨の状態

年齢を重ねると、頚椎や背骨の変形、椎間板の減少などの構造的変化が進みます。これにより姿勢が崩れやすくなり、首や肩の筋肉に過剰な負担がかかることで頭痛を引き起こすことがあります。

また、骨や関節の柔軟性が低下すると、筋肉や神経の圧迫が起こりやすくなり、痛みが慢性化するリスクが高まります。

血流不全・緊張の蓄積

加齢により血管の弾力性が失われると、血流が悪くなりやすくなります。首や肩の筋肉の緊張も相まって、頭部への酸素や栄養の供給が不足し、頭痛が起こりやすくなります。

こうした血流不全は、めまいや肩こり、疲労感などの症状も併発しやすい傾向があります。

優しい施術と歩行指導の組み合わせ

取手市くまもと整骨院では、高齢者の身体の状態を考慮したやさしい整体施術を行っています。筋肉や関節の緊張を和らげることで血流を促進し、姿勢の改善をサポートします。

また、歩行指導や日常生活の動作改善も取り入れ、身体全体の機能向上を目指します。これにより、頭痛だけでなく全身の健康維持にもつながるケアを提供しています。

高齢になっても快適な毎日を過ごせるよう、頭痛のケアは早めの対処と継続が大切です。お困りの際はぜひご相談ください。

18. セルフケアと整体の併用で頭痛予防を強化

頭痛の改善や予防には、整体による施術だけでなく、日常生活で行うセルフケアも重要な役割を果たします。整体とセルフケアを上手に組み合わせることで、頭痛の再発を防ぎ、快適な毎日を長く維持することができます。

自宅でできるストレッチ

首や肩の筋肉は、簡単なストレッチで柔軟性を保つことができます。例えば、首をゆっくり左右に倒したり、肩を回したりすることで、筋肉の緊張をほぐし血流を促進できます。

これらの動作は、仕事の合間や寝る前に行うのがおすすめです。習慣化することで、筋肉のこわばりを軽減し、頭痛の予防につながります。

首や肩を温めるタイミング

温めることで筋肉の緊張が和らぎ、血行が改善します。シャワーの後や入浴時、ストレッチの前後に温湿布やホットタオルを使うのも効果的です。

ただし、炎症が強い場合は冷やす方が適しているため、症状に合わせて使い分けることが大切です。

体の状態に合わせた「効くセルフケア」

頭痛のタイプや身体の状態によって、効果的なセルフケアは異なります。取手市くまもと整骨院では、施術中に患者様の状態を丁寧に確認し、それぞれに合ったストレッチや姿勢の改善方法を具体的にアドバイスしています。

セルフケアを無理なく続けられるよう、わかりやすく指導することを心がけています。

整体の施術と合わせてセルフケアを続けることで、頭痛の再発リスクを減らし、身体の良い状態を長く保てるようサポートしていきます。

19. 実際に頭痛が改善した取手市の患者様の声

当院にご来院いただいた患者様からは、頭痛の症状が改善したという喜びの声を多くいただいています。ここでは、具体的な体験談をもとに、整体がどのように頭痛に効果をもたらしたかを紹介します。

薬が手放せなかった片頭痛が改善した30代女性

長年片頭痛に悩まされ、月に10回以上は頭痛薬を服用していた女性患者様。仕事中に激しい頭痛が起きることが多く、集中力も続きませんでした。

当院の整体施術で首や肩の筋肉の緊張をほぐし、姿勢の改善を行うことで、3ヶ月後には薬の服用回数が月に2回程度まで減少。頭痛の強さも軽くなり、日常生活の質が大きく向上しました。

週に何度も頭痛があった40代男性の変化

デスクワークが中心で、週に3〜4回は頭痛に悩んでいた男性患者様。肩こりや首のこわばりがひどく、仕事の効率が落ちていました。

整体による骨格調整と筋肉の緩和を続けるうちに、1ヶ月目で頭痛の頻度が半分に減少。半年後にはほとんど頭痛を感じなくなり、仕事のパフォーマンスが向上したと喜ばれています。

家事や育児の負担が楽になった30代主婦

慢性的な肩こりからくる頭痛に悩む主婦の患者様は、育児と家事の両立で体の疲れが蓄積していました。整体施術とセルフケア指導を受け、3ヶ月ほどで頭痛の頻度が減り、肩こりも楽になったと実感。

「子どもと遊ぶ時間が増えた」「家事がスムーズにできるようになった」と、生活の質の向上を実感されています。

「通って良かった」と感じる理由

患者様からは「丁寧なカウンセリングで自分の身体の状態がよくわかった」「痛みの根本原因を教えてもらえたので安心した」「施術後は身体が軽くなり、気持ちも前向きになった」といった声が寄せられています。

取手市くまもと整骨院では、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの施術と生活改善のアドバイスを通じて、根本的な頭痛ケアを目指しています。

頭痛に悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの症状に寄り添い、改善へと導くサポートをいたします。

20. 整体だからできる頭痛への根本アプローチ

頭痛の多くは、痛みが出ている部分だけを一時的にケアしても根本的には解決しにくいものです。整体では、身体全体のバランスを見て、頭痛の原因に直接アプローチできるのが大きな強みです。

対処療法ではなく原因改善を目指す

薬や一時的なマッサージは痛みを和らげる手段として有効ですが、根本原因が改善されなければ頭痛は繰り返します。整体は、骨格の歪みや筋肉の緊張、自律神経の乱れといった“痛みを引き起こす身体の状態”を総合的に調整し、根本からの改善をめざします。

ソフトで安全な施術の理由

取手市くまもと整骨院では、強い刺激を避け、身体に無理のないやさしい手技を基本としています。これにより、身体の自然な回復力を引き出し、筋肉や神経の状態を整えやすくします。

強い刺激は逆に筋肉の緊張を助長し、頭痛の悪化を招くこともあるため、安心して受けていただける施術を心がけています。

他では受けられない“身体全体”を見る視点

頭痛は局所的な症状であっても、身体全体のバランスの乱れから発生することが多いです。姿勢のクセや筋力のアンバランス、呼吸や循環の問題など、複数の要因が絡み合っています。

整体では、こうした複雑な身体のつながりを総合的に評価し、最適な施術プランを立てることで、再発防止と健康的な身体づくりをサポートします。

身体全体を見渡す専門的な視点と、丁寧なケアができるのが整体の大きな魅力です。慢性的な頭痛に悩む方は、ぜひ一度整体の根本的なアプローチを体験してみてください。

21. 取手市くまもと整骨院の頭痛整体とは

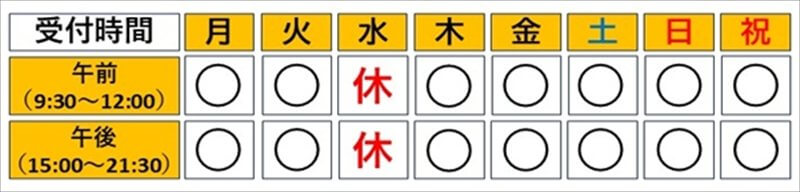

取手駅から徒歩3分、夜9:30まで受付の完全予約制で営業している取手市くまもと整骨院は、頭痛に特化した整体ケアを提供しています。国家資格を持つ柔道整復師が、一人ひとりの身体状態を丁寧に評価し、根本的な改善を目指します。

国家資格者が全身を丁寧に評価

当院では、頭痛の原因を的確に捉えるため、首・肩・背骨・骨盤を含む全身のバランスを細かくチェックします。筋肉の緊張や姿勢のクセ、自律神経の乱れなど、多角的に状態を把握したうえで、最適な施術プランをご提案します。

完全予約制・夜9:30まで受付

忙しい方でも通いやすいように、夜9:30まで受付を行い、完全予約制で待ち時間を最小限に抑えています。仕事帰りや学校帰りの方も安心してご利用いただける環境です。

頭痛ケアに特化した対応で再発を防ぐ

単なる痛みの緩和だけでなく、姿勢改善や筋肉の調整、自律神経の安定を目指し、頭痛の再発予防に力を入れています。また、セルフケアや生活習慣のアドバイスも丁寧に行い、患者様が自分の身体を管理できるようサポートします。

頭痛のない日々を一緒に目指しましょう

頭痛がなくなることで、仕事や家事、趣味など日常生活がもっと楽しく、快適になります。取手市くまもと整骨院は、そんな毎日を取り戻すお手伝いを心を込めて行っています。

頭痛に悩まれている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。あなたの身体に合わせた最善のケアで、痛みのない生活をサポートいたします。