腱鞘炎・ばね指と向き合う整体的アプローチ|原因・セルフケア・体の使い方まで解説

指や手首の痛みが続くと、毎日の動作すらストレスに感じてしまうこともありますよね。

「腱鞘炎かな?」「ばね指かも…」そんな不安を抱えて検索された方も多いのではないでしょうか。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

手の不調で来院される方は、痛みそのものはもちろん、日常生活の中で「できないことが増えてしまった」ことにお悩みの方が多くいらっしゃいます。

産後の腱鞘炎で通われていた30代の女性は、「抱っこのたびに手首が痛くて、毎回つらい」と話されていました。

「本当はもっとたくさん抱っこしてあげたいのに」と、体が思うように動かないことへのもどかしさがあったそうです。

こうした小さな悩みこそ、放っておかずに向き合っていくことが大切だと感じます。

今回は、腱鞘炎やばね指でお悩みの方に向けて、

など、実践的な内容をわかりやすくまとめました。

- 症状の違いと判断のヒント

- 整体での見方とアプローチ

- 日常でできるケアと負担の減らし方

- 実際の患者様の変化や通院の流れ

ご自身の状態を理解し、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

目次

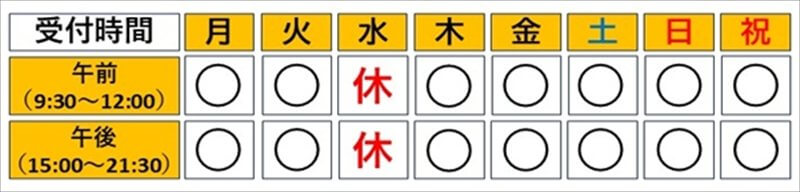

- 1. 腱鞘炎とばね指って同じもの?知っておきたい違いと見分け方

- 2. 手を使いすぎたせい?と思っている方へ

- 3. ド・ケルバン病に多い生活習慣と体の特徴

- 4. ばね指に悩む人の動作と体の使い方の共通点

- 5. 痛みがくり返される理由と向き合うべき視点

- 6. 整形外科では問題なし?それでも痛むときに考えたいこと

- 7. 取手市くまもと整骨院の考える整体の目的

- 8. 施術の実際と体の変化のとらえ方

- 9. 整体に通う頻度や期間の考え方

- 10. 自分でできるケアはある?取り組み方と注意点

- 11. 日常に潜む“指に負担がかかる動き”とは

- 12. 取手市くまもと整骨院に通われた患者様の変化

- 13. よくある質問とその答え

- 14. 腱鞘炎・ばね指と向き合うあなたへ

1. 腱鞘炎とばね指って同じもの?知っておきたい違いと見分け方

「腱鞘炎とばね指って、どう違うの?」

この質問は当院でも非常によくいただきます。実際、どちらも手や指に関わる痛みであるため混同されやすく、「なんとなく同じもの」と思っている方も多いかもしれません。ですが、痛みの出る場所や動作、経過の仕方には明確な違いがあり、整体での見方や対応にも影響してきます。

ここでは、腱鞘炎とばね指の違いをわかりやすく整理しながら、それぞれの症状について整体的にどのように考えていくかをご紹介します。

腱鞘炎とばね指が混同されやすい理由

腱鞘炎もばね指も、名前に「腱鞘(けんしょう)」が入っている通り、どちらも腱や腱鞘のトラブルです。そのため混同されやすく、整形外科でも最初は「腱鞘炎ですね」と言われていたのが、あとから「ばね指に移行しているかもしれませんね」と変わることもあります。

また、どちらも指の動かしづらさや痛みが関係しているため、本人にとっても区別がつきづらいのが実情です。

ド・ケルバン病は腱鞘炎のひとつ

「腱鞘炎」とひとくくりにされがちですが、実は種類があります。

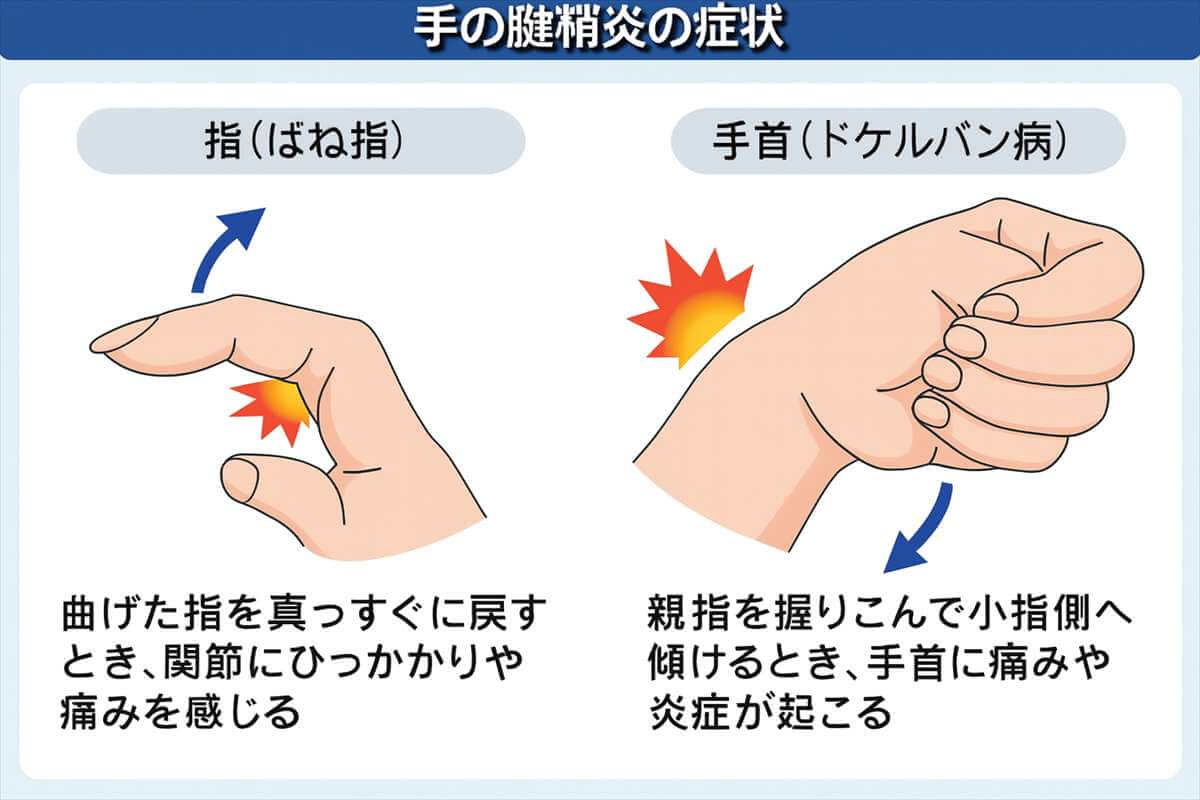

とくに親指側の手首に痛みが出るタイプは「ド・ケルバン病」と呼ばれ、狭窄性腱鞘炎の一種です。親指を広げたり、手首を曲げる動作でズキッとした痛みが出やすく、育児中の方や手作業の多い方に多く見られます。

一方、ばね指は手のひら側に違和感があり、指がカクッと引っかかるような動きが特徴的です。

症状が出やすい場所と動きの特徴

腱鞘炎(ド・ケルバン病)は、親指と手首の境目あたりに強い痛みが出るのが特徴です。抱っこや家事、物を持つときに特に痛みやすく、動かしたくても怖くて動かせないという状態になりがちです。

ばね指は、指の付け根あたりに痛みや腫れを感じやすく、特定の指を伸ばそうとしたときに引っかかるような動き(ロッキング現象)が起こるのが大きな特徴です。朝方に強く出やすいのもばね指の傾向のひとつです。

整体ではどう違いを見ていくのか

整体では、症状そのものだけでなく「なぜその場所に繰り返し負担がかかっているのか?」という視点で見ていきます。

腱鞘炎もばね指も、“その指や手首だけ”が悪いとは限りません。肩の動き、背中の硬さ、骨盤の傾き、歩き方のクセなど、全身の使い方の中で手に負担が集中している可能性があります。

それぞれの症状の出方から、その人の「使い方の偏り」が見えてくることも多いのです。

同じに見えても対応が異なる理由

腱鞘炎とばね指は、どちらも“手の不調”として一括りにされがちですが、整体での対応は異なります。

たとえば、ド・ケルバン病では親指の動きと腕の使い方の連動性を重視し、ばね指では手のひらの圧のかかり方や肩・肘の柔軟性がカギになることも。

そのため、「どこが痛いか」だけで判断せず、「どう動くと痛いか」「どんな生活背景か」をしっかり見極めることが重要です。

2. 手を使いすぎたせい?と思っている方へ

腱鞘炎やばね指と診断されると、「使いすぎが原因ですね」と言われることが多いかもしれません。

たしかにそれも一因ではありますが、「昔より使ってないのに痛い」「周りも同じ作業をしているのに自分だけ痛む」という方も多くいらっしゃいます。

本当に“使いすぎ”だけが原因なのでしょうか?体の使い方や姿勢、生活リズムを一緒に見ていくと、もっと本質的な原因が見えてくることもあります。

スマホや家事が引き金になる背景

スマホを片手で操作しながら、もう一方の手で育児や家事をこなす。そんな忙しい毎日の中で、知らず知らずのうちに手や指に負担が集中していることがあります。

特に育児中の方や共働き世代では、「何気ない作業の積み重ね」が腱鞘炎やばね指につながっているケースも少なくありません。

姿勢の乱れと指の負担の関係

前かがみの姿勢や猫背が続くと、腕や肩が内巻きになり、手首や指の動きが不自然になります。

その状態で家事やスマホ操作を繰り返していると、腱や腱鞘にかかるストレスが大きくなり、結果として炎症や引っかかりなどの症状につながるのです。

「指が悪いのではなく、姿勢から見直す必要がある」ことも多いのです。

手首だけじゃない全身のアンバランス

腱鞘炎やばね指の方の体をみていくと、反対側の肩や腰に問題があるケースもよく見られます。

たとえば、利き手ではない側の肩が硬くて動かせないために、つい反対の手で作業を無理して行っていた、というような状況です。

体の一部をかばって別の部位に負担が集中することで、結果的に指や手首の痛みとして現れることがあります。

「手を使ってないのに痛い」ケースもある

仕事を退職した、育児が落ち着いたなど、「以前より手を使っていないはずなのに痛みが続く」という方もいらっしゃいます。

こうしたケースでは、過去の動きのクセや筋肉の緊張がそのまま残っていることが多く、体の調整なしでは自然に良くなっていかないこともあります。

表面的には“使っていない”ように見えても、深部での緊張やアンバランスが残っていることがあるのです。

体の使い方を変えると見える変化

「手を休める」だけでは痛みが変わらなかった方でも、姿勢を整えたり、日常の体の使い方を変えることで楽になっていくケースがあります。

それはつまり、問題の本質が“手”ではなく“使い方全体”にあるということ。

使い方を見直すことは、腱鞘炎やばね指の改善に向けた重要な一歩になるのです。

3. ド・ケルバン病に多い生活習慣と体の特徴

「親指側の手首がズキズキする」「スマホを持つのもつらい」

こんな経験、ありませんか?

それは“ド・ケルバン病(狭窄性腱鞘炎)”かもしれません。とくに育児中のママさんや、日常的に手を使う機会が多い方に多く見られる症状です。

でも、単なる“使いすぎ”と片づけてしまうのは少し早いかもしれません。日常の姿勢や動作の積み重ねが、実は親指の痛みに大きく関係していることが多いのです。

親指に負担が集中しやすい動きとは

何気なく繰り返している動作が、親指に負担をかけているとしたらどうでしょう?

ド・ケルバン病では、親指を広げる・引っ張る・伸ばすといった動作で使う腱が炎症を起こしやすくなります。

スマホ操作や雑巾を絞る動き、包丁を握る姿勢など、日常的な手の使い方が痛みの引き金になっていることも。

「そんなに使ってないのに…」と思う方ほど、負担の集中に気づいていないことが多いのです。

抱っこ・荷物の持ち方・スマホ姿勢の癖

例えば、赤ちゃんを抱っこするときの手首の角度、重たい荷物を指先で支える持ち方、片手でスマホを支えて親指だけで画面を操作する癖…。

こういった何気ない動作の“角度”や“支え方”が、腱鞘へのストレスを蓄積させています。

「少しだけだから大丈夫」と思って続けていたことが、実は症状を悪化させていた…というケースも珍しくありません。

肩や背中の緊張が引き起こす悪循環

「手首が痛いのに、なぜ肩や背中?」と思うかもしれません。

でも、肩甲骨がうまく動かない状態では、腕全体の動きが不自然になり、結果的に手首や親指にかかる負担が増えてしまいます。

肩や背中がガチガチに固まっている方は、知らず知らずのうちに“手首をかばって動かす”クセがついているかもしれません。

手首だけにアプローチしても戻る理由

「痛い場所に湿布やテーピングをしておけばいい」と思っていませんか?

確かにそれで一時的に楽になることもありますが、親指に負担をかけている動作や姿勢が変わっていなければ、またすぐに痛みは戻ってきます。

整体では「なぜここに負担がかかっているのか?」を深掘りして、根本的な使い方を変えていくことを重視しています。

ド・ケルバン病は“体全体から考える”と改善しやすくなる

「親指の痛みなのに、肩や骨盤の動きが関係あるの?」

そう思われた方もいるかもしれません。でも実際、そこを整えたことで「気づいたら痛くなくなってた」という方も多くいらっしゃいます。

親指を支えているのは腕であり、腕は肩から、肩は背中や骨盤からつながっています。

ド・ケルバン病こそ、“全身で向き合う”という視点が大切なのです。

4. ばね指に悩む人の動作と体の使い方の共通点

「朝になると指が動かしづらい」「カクッと引っかかる感じがして不安になる」

そんなばね指の症状、思い当たる方はいませんか?

ばね指は“腱鞘炎の進行型”とも言われますが、ただの手の使いすぎでは片づけられない背景があります。

多くの方に共通する体の使い方や日常のクセを見直すことで、改善のヒントが見えてくることもあります。

朝に症状が強く出る理由

「朝起きたときが一番つらい」ばね指の方からよく聞く言葉です。

これは、寝ている間に関節や腱が硬くなり、血流が滞ることで腫れやこわばりが強く出るから。

特に更年期やホルモンバランスの変化が関与するケースでは、夜間〜朝にかけての循環不良が影響しやすい傾向にあります。

朝がつらいと、一日のスタートも気分が沈みますよね。

指先だけに頼る動き方の危険性

スマホ、パソコン、料理、細かい作業…。

現代人は、驚くほど「指先だけ」で多くのことをこなしています。

しかし、本来なら腕・肩・背中と連動して使うべき動作を、指先だけに任せてしまうことで、腱や腱鞘にかかる負担が一点に集中してしまいます。

「指だけに無理をさせていたかもしれない」そんな気づきが、改善への第一歩になるかもしれません。

更年期やホルモン変化が影響する背景

ばね指は、特に40〜60代の女性に多く見られる症状です。

この年代は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、腱や関節周囲の滑らかさが損なわれやすくなります。

「同じ作業をしていても、年齢とともに指が痛むようになった」と感じる方は、この影響を受けている可能性があります。

年齢や体の変化を無視せず、丁寧に付き合っていくことが大切です。

ばね指が慢性化しやすい生活リズムとは

ばね指は、いったん引いても再発しやすいのが特徴です。

それには、「痛くても休めない」「無意識に使い続けてしまう」という生活の流れがあります。

たとえば家事や育児、仕事の締切など、誰かのために動き続けている方ほど、指の不調を後回しにしてしまいがち。

生活の中に“少しだけ指を休める工夫”を取り入れるだけでも、状態が大きく変わることがあります。

日常のクセを見直すことが改善へのスタートライン

ばね指は、単なる“手のトラブル”ではなく、体の使い方や生活のリズムを映し出すサインかもしれません。

「指ばかりに負担がかかるような生活になっていなかったか」

「最近、無理をしすぎていなかったか」

そう問いかけてみるだけでも、改善への糸口が見えてくることがあります。

5. 痛みがくり返される理由と向き合うべき視点

「もう治ったと思ったのに、また痛みが出てきた…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

腱鞘炎やばね指は、一度良くなったと思っても、同じ場所に再び痛みが出ることがあります。

それは偶然ではなく、そこに理由があるのです。くり返す痛みには、ちゃんと“向き合うべきサイン”が隠れています。

一度引いた痛みが戻るのはなぜか

いったん症状が落ち着いても、日常生活に戻るとまた痛み出す。

そんなケースには「身体の使い方が根本的に変わっていない」という共通点があります。

痛みが出ていた頃の動きや姿勢、クセが続いていると、知らないうちにまた同じ場所に負担がかかっていきます。

つまり、症状だけが消えても“負担の原因”が残っていれば、痛みは何度でも戻ってくるのです。

手をかばうことで他の部位に出る不調

指や手首が痛いと、自然とかばうようになりますよね。

でもその結果、肩や首、背中、反対側の手などに負担が移動してしまうことも。

「最近は肩こりがひどくなった」「反対の手にも違和感が出てきた」

そんなふうに、“痛い場所”が変化していく場合も、身体のバランスの崩れが背景にあることが多いです。

根本的な動き方が変わっていないサイン

「今は痛くないから大丈夫」と思っても、油断は禁物です。

腱鞘炎やばね指は、動作や姿勢のクセが変わっていなければ再発しやすいのが特徴です。

たとえば、家事や育児、仕事のときの手の使い方。ふとした瞬間に「前と同じ動きをしているな」と感じることはありませんか?

小さな違和感に気づくことが、次の痛みを防ぐ大事なポイントになります。

痛みをくり返さない人がやっていること

再発を防げている方には、ある共通点があります。

それは、「体の使い方を少しずつ変えている」ということ。

重たいものを持つときの工夫や、無理な角度を避ける意識、手に頼りすぎない姿勢づくりなど、日常の小さな積み重ねが結果を左右します。

整体では、そうした“生活に根づいたケア”を一緒に探しながら提案していきます。

痛みが戻ったときこそ「気づきのチャンス」

痛みが戻ると気持ちが落ち込みますよね。

でも、それは“身体が何かを伝えようとしている”タイミングでもあります。

「今回は何が原因だったのか」「今、何を変えるべきか」

そうやって振り返ることができれば、同じ痛みをくり返さないヒントが必ず見つかります。

焦らず、身体の声に耳を傾けてみてください。

6. 整形外科では問題なし?それでも痛むときに考えたいこと

「レントゲンでは異常なしって言われたのに、まだ痛いんです…」

そんなふうに悩んでいる方はいませんか?

整形外科で検査しても異常なし。でも日常生活では明らかに痛みがある。

この“検査結果と実際の症状のズレ”には、実はしっかりとした理由があります。

今回は、そんなケースでこそ考えてほしい視点をお伝えします。

検査で異常がなくても痛い理由

画像検査は、骨や関節の大きな損傷・変形を見つけるにはとても有効です。

しかし、腱鞘や筋肉、炎症の微細な状態、動き方のクセまでは映し出すことができません。

つまり、“見えない不調”が存在していても、検査では「異常なし」と判断されることがあるのです。

「異常がない=健康」というわけではない。そこに目を向けることが大切です。

画像に映らない“使い方のエラー”

整体の現場では、「明らかなケガや炎症はないけど、動かすと痛い」という方が多く来院されます。

こうした場合、実際に体を動かしてもらいながら、手首や指の動き、肩・肘・体幹との連動などを見ていきます。

すると、「この角度でだけ痛い」「この動きの時に引っかかる」といった**“使い方のクセ”が浮かび上がってくる**ことがあります。

レントゲンには映らない、でも確かに存在する“使い方のエラー”。それが症状の正体であることも少なくありません。

「動かし方」を見る整体の役割

整体では、画像に映らない“動きの質”に注目します。

たとえば、腕を上げたときに肩が先に動いてしまう、手首が固定されて動いていないなど、細かな連動のズレが症状に関係していることがあります。

検査で異常がないなら、「じゃあどう動いているか?」という視点に切り替えることで、見えてくることがたくさんあるのです。

痛みの原因が“動き方”にある場合、そこを修正することで、画像ではわからなかった不調が改善に向かうケースもあります。

「異常なし」と言われたら“安心”ではなく“出発点”

「異常なしだから安心」と思いたい気持ちはよくわかります。

でも、それでも痛いと感じるなら、その感覚を無視しないでください。

あなた自身が感じている痛みや違和感こそが、今の体の状態を映し出すリアルな情報です。

検査の結果を“ゴール”ではなく、“そこからどう動いていくかを考える出発点”と捉えることで、回復の可能性が広がっていきます。

7. 取手市くまもと整骨院の考える整体の目的

腱鞘炎やばね指でお悩みの方が、はじめて当院に来られるとき、よくこうおっしゃいます。

「もうどこへ行ったらいいのか分からなくて…」

それも無理はありません。湿布やサポーター、注射など、いろいろ試しても変わらなかったとき、何を基準に選べばいいのか迷いますよね。

そんなときにお伝えしたいのが、取手市くまもと整骨院が大切にしている“整体の目的”です。

痛みの場所だけを見ない理由

当院では「痛い場所=悪い場所」とは限らないと考えています。

たとえば、手首が痛くても、実は肩や背中の動きに問題がある場合も少なくありません。

「なぜそこに負担が集中したのか?」を紐解いていくことで、本当の原因に近づくことができます。

痛みの“奥にある背景”を見逃さないことが、整体の第一歩です。

カウンセリングで生活背景を把握する意味

症状だけでなく、「どんなときに困っているか」「普段どんな姿勢や動作が多いか」など、生活背景も丁寧にお聞きします。

たとえば、子どもの抱っこ、パソコン作業、家事のクセなど、原因は日常に潜んでいることが多いのです。

どんな小さなことでも、患者様の言葉からヒントを拾い上げ、一緒に原因を見つけていく姿勢を大切にしています。

動き・姿勢・習慣を一緒に見直すスタイル

施術はもちろんですが、それだけで終わりにはしません。

普段の動きや姿勢、生活習慣まで含めて一緒に見直していくことを重視しています。

「こう動くと楽になる」「この姿勢を避けた方がいい」など、施術の中で気づいたことをその場で共有し、再発予防につなげます。

一方的に施術をするのではなく、“気づきを共有する整体”が当院のスタイルです。

担当が変わらない安心感と信頼の積み重ね

当院では、柔道整復師の院長・熊本がすべての施術を一貫して担当します。

毎回担当が変わることはありませんので、「自分の体のことを分かってくれている」という安心感をもって通っていただけます。

回を重ねるごとに信頼関係を深め、より細かな変化にも気づけるようになる。

その積み重ねこそが、整体の効果を高める土台になると考えています。

8. 施術の実際と体の変化のとらえ方

整体と聞くと、「痛いところを押してもらう」「こっている場所をほぐしてもらう」といったイメージを持つ方も多いと思います。

しかし、腱鞘炎やばね指のように“使い方の積み重ね”が原因の症状では、必ずしも痛む部位を直接触れるとは限りません。

当院では、“体の使い方”と“動きやすさ”に重点を置いたアプローチで変化を引き出していきます。

痛みの出る部位には触れないこともある

痛みの強い部位に対して、無理に押したり動かしたりすることはありません。

かえって炎症を刺激し、悪化させてしまうリスクがあるからです。

その代わりに、腕や肩、背中、骨盤など「影響を与えている他の部位」にアプローチすることで、手首や指の負担を減らしていきます。

結果として、直接触れていないのに「楽になった」と感じることも少なくありません。

骨盤・背骨・肩甲骨を含めた全体調整

手の不調でも、体幹からの影響を受けていることは多々あります。

たとえば、骨盤が後ろに傾いていると背中が丸くなり、肩や腕が前に引っ張られます。

その状態で手を使い続ければ、当然ながら腱や関節に無理がかかるのです。

当院では、骨盤や背骨、肩甲骨の動きを整えることで、全身の連動性を取り戻していきます。

強い刺激ではなく“動きやすさ”を引き出す施術

「強く押された方が効く気がする」という声をいただくこともありますが、当院ではあえて強い刺激を避けています。

むしろ、「自然にスッと動かせるようになった」と感じていただけるような施術が理想です。

その場だけの刺激ではなく、“日常の動きが変わる施術”を目指しています。

体がふわっと軽くなる感覚を、多くの方が実感されています。

本人の「変わってきた感覚」が何よりの目印

症状の軽減ももちろん大切ですが、それ以上に重視しているのが「本人の気づき」です。

「最近、手のことを気にしない時間が増えた」「あれ、今日は朝のこわばりがなかった」

そんな小さな変化の積み重ねが、確かな回復のサインです。

私たちは、その感覚を一緒に確認しながら、次のステップへ進んでいきます。

9. 整体に通う頻度や期間の考え方

「どのくらいのペースで通えばいいですか?」

初めて整体を受ける方から、よくいただくご質問です。

腱鞘炎やばね指は、負担のかかり方や生活習慣によって経過が異なるため、一律に「何回で改善」とは言いきれません。

ですが、通院の“目安”や“考え方”を知っておくことで、不安を減らしながら取り組むことができます。

初期は週1〜2回から様子を見て調整

痛みが強い時期や動きが制限されている時期には、まず週に1〜2回の頻度で集中的に整えていくことが多いです。

身体の使い方のクセや炎症の落ち着き具合を見ながら、少しずつ動きやすい状態に導きます。

状態に合わせて、無理のない通院ペースをご提案しますのでご安心ください。

状態の変化に合わせて間隔を広げていく

体の状態が安定してきたら、2週に1回、3週に1回…というように、少しずつ間隔を広げていきます。

「昨日よりも楽だった」「最近は朝の痛みが気にならない」など、患者様自身の体感も大切な判断材料です。

症状の“波”を見ながら、必要なタイミングでしっかりサポートしていきます。

再発予防まで含めた通院計画の重要性

「痛みが取れたから通院終了」ではなく、再発を防ぐことまで考えるのが当院の方針です。

とくに腱鞘炎やばね指は、生活動作に関係するため再発しやすい症状です。

少し余裕がある時期に“動きのクセ”や“姿勢”を整えておくことで、将来的な負担を大きく減らせます。

卒業を前提にした整体の進め方

整体は“ずっと通い続けるもの”ではなく、“卒業を前提としたサポート”と考えています。

最終的には「痛みが出ても自分でコントロールできる」「動きやクセに気づける」状態を目指します。

そのための土台づくりとして、無理なく通えるプランをご提案します。

ゴールを共有しながら、着実に前へ進んでいきましょう。

10. 自分でできるケアはある?取り組み方と注意点

「何か自分でできることはありますか?」

そう聞かれることはとても多いです。

腱鞘炎やばね指に悩む方は、「できる限りのことを自分でもやりたい」という真面目な方が多い印象です。

ただし、自己流のケアが逆効果になることもあるため、取り組み方には注意が必要です。

手や指の休め方にもコツがある

単に「手を休める」と言っても、日常ではなかなか難しいものです。

大切なのは、「使うときは使い、休ませるときはしっかり休ませる」メリハリ。

たとえば、スマホや調理中の片手作業を少しだけ控えたり、休憩中は手首をまっすぐに保って力を抜くなど、

ちょっとした工夫だけでも回復のスピードが変わってきます。

姿勢や呼吸を整える簡単なリセット法

意外かもしれませんが、姿勢や呼吸を整えることも大きなケアのひとつです。

猫背や前かがみ姿勢が続くと、腕や手首にかかる負担が増えてしまいます。

背筋を伸ばして深く息を吸い、肩や背中の緊張を緩めることで、自然と手先もゆるんできます。

「まずは姿勢を整えて深呼吸」──それだけでも、体はしっかり反応してくれます。

合わないケアが逆効果になることもある

ネットで見つけたストレッチやマッサージを試して、かえって痛みが増してしまったという声も少なくありません。

炎症がある時期に無理な刺激を加えると、かえって悪化することも。

「良さそうに見えること」が「今の自分に合っている」とは限りません。

一人ひとりの状態に合わせたケアが必要ですので、迷ったときは専門家に相談してみてください。

毎日できることから無理なく始める工夫

セルフケアで大切なのは、「無理なく続けられること」です。

難しい体操や長時間のストレッチよりも、朝起きたときに手を温める、寝る前に軽く深呼吸する…そんな小さな習慣の積み重ねが効果を発揮します。

頑張りすぎなくて大丈夫。

自分の体に耳を傾けながら、少しずつ整えていきましょう。

11. 日常に潜む“指に負担がかかる動き”とは

「特別なことはしていないのに、なんでこんなに痛くなるの?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、何気ない日常動作の中に、指や手首に大きな負担をかける“クセ”が潜んでいることがあります。

この項目では、知らないうちに続けてしまっている負担動作についてお伝えします。

スマホ・料理・掃除などに隠れたクセ

スマホを片手で操作するクセ、包丁やフライパンを握り続ける動作、ぞうきんを絞る手の力加減…。

こうした何気ない動作が、実は手首や指に負担を蓄積させています。

とくにスマホは、親指の使いすぎによって腱鞘炎やばね指のリスクが高まる原因の一つです。

意識せずに繰り返している日常の動作こそ、見直す必要があるかもしれません。

同じ姿勢が続くことで起きる血流の低下

手先の不調には、「動かしすぎ」だけでなく「動かなすぎ」も関係します。

たとえば、パソコン作業で長時間マウスを握る、洗い物で同じ姿勢が続く、そんな状態が続くと、

筋肉がこわばり、血流が悪くなってしまうのです。

一見動いていないように見えても、実は静かに負担がかかっている。

この“静かな負担”に気づけるかどうかが大切です。

無意識の力みを減らすヒント

手や指に負担をかけてしまう方の多くは、無意識のうちに「力が入りっぱなし」になっています。

たとえば、カバンを持つときに指だけで握りしめている、スマホを落とさないように力が入りすぎている…。

こうした無意識の力みを減らすためには、「使わないときは手をひらく」「一度グッと握ってフッと緩める」など、

緊張と脱力のバランスを意識するのがポイントです。

手先を守るには「体全体で支える」意識を

実は、指や手首だけで頑張ろうとするから負担が集中してしまうことが多いのです。

物を持つとき、動作をするとき、少しだけ“腕や体幹で支える”意識をもつことで、

手先へのストレスを大きく減らすことができます。

体の使い方全体を見直すことが、手の不調を改善する一番の近道なのかもしれません。

12. 取手市くまもと整骨院に通われた患者様の変化

「本当に変わるの?」

そう思われる方も多いかもしれません。

ここでは実際に取手市くまもと整骨院に通われた患者様の変化をいくつかご紹介します。

生活の中での“できるようになったこと”を通して、整体の可能性を感じていただけたらうれしいです。

40代女性・保育士|手首の痛みで抱っこができなかったが、3週後に支えられるように

仕事と育児で手を酷使していた保育士の方。

来院時は腱鞘炎で手首の痛みが強く、お子さんを抱っこするのがつらい状況でした。

最初は週に1回ペースで施術をスタート。

骨盤と肩周囲の調整を行い、姿勢や抱き上げ方のアドバイスを続けたところ、3週目には「支えてあげられるようになった」と笑顔でお話くださいました。

50代男性・事務職|ばね指で朝がつらかったが、週1通院で日常が快適に

朝になると指がこわばって曲がらない。そんな症状に悩んでいた男性。

仕事では一日中パソコンを使うため、指への負担も大きかったようです。

姿勢の癖や腕の使い方を見直しながら整体を継続し、約1ヶ月半で「朝の不快感がなくなった」とおっしゃっていました。

仕事にも集中できるようになり、生活全体がスムーズになったそうです。

30代女性・主婦|ド・ケルバン病の不安が薄れ、料理や買い物が苦でなくなった

育児と家事に追われる中で、親指の痛みがどんどん強くなり、ド・ケルバン病と診断された主婦の方。

「このまま動かなくなるのでは…」という不安を抱えて来院されました。

姿勢や手の使い方、生活動作のクセを一緒に見直しながら、週1ペースで通院。

2ヶ月後には「買い物で重たいものを持つのも平気になった」とのこと。

「今では料理も苦じゃないです」と笑顔で話してくださいました。

「やりたいことができるようになった」という声に共通する要素

共通しているのは、「痛みが取れたこと」ではなく「やりたいことができるようになった」ことへの喜びです。

整体は単に症状を軽くするだけでなく、その人らしい生活を取り戻すための手段であると私たちは考えています。

自分らしい毎日を取り戻す、その第一歩を一緒に踏み出してみませんか。

13. よくある質問とその答え

初めて整体を受けるときは、誰でも不安や疑問があるものです。

ここでは、取手市くまもと整骨院に実際に寄せられることの多いご質問と、そのお答えをまとめました。

安心して通っていただくために、事前に知っておいていただきたいことをご紹介します。

どのくらいで変化を感じられるのか?

症状の度合いや生活習慣によって個人差はありますが、「数回の施術で変化を実感した」という声も多くいただきます。

特に初期は週に1〜2回のペースで通院することで、早い段階で“手の軽さ”や“痛みの頻度の減少”を感じる方が多いです。

ただし、慢性的な症状や長年のクセがある場合は、時間をかけて根本的な動き方を整えていく必要があります。

他の治療と併用しても大丈夫?

はい、大丈夫です。

整形外科やリハビリ、鍼灸やマッサージなどと並行して通われている方もいらっしゃいます。

当院では、他の治療内容を否定することなく、あくまで“体の使い方や全身のバランス”という別の視点からアプローチを行います。

併用することで相乗効果が出るケースもありますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。

通院が難しい場合の相談について

お仕事や子育ての都合で「毎週は通えない」という方もご安心ください。

当院では、無理のない通院ペースを一緒に検討しながら、できる範囲でご自身でケアしていただけるようなアドバイスも行っています。

1回ごとの施術内容を大切にし、「次の来院までにどう過ごすか」までサポートすることを意識しています。

子連れや仕事帰りの通院は可能か?

もちろん可能です。

当院は完全予約制・夜9:30まで受付しており、お子様連れでの通院も歓迎しております。

取手駅から徒歩3分の立地で、仕事帰りの方にも多くご利用いただいています。

静かな空間でリラックスして施術を受けられるよう、環境づくりにも配慮しています。

14. 腱鞘炎・ばね指と向き合うあなたへ

「いつか治るかもしれない」──そう思いながらも、日々の生活でふとしたときに痛みを感じる。

それが積み重なると、気づかないうちに行動が制限され、やりたいことを我慢する日々が続いてしまいます。

腱鞘炎やばね指は“よくある症状”のように思われがちですが、我慢し続けるものではありません。

だからこそ、今このタイミングで、自分の体と向き合ってみませんか。

痛みは「体からのメッセージ」と捉えること

腱鞘炎やばね指の痛みは、単に局所のトラブルではなく、「今の使い方に無理があるよ」という体からのサインです。

このサインを早めに受け取って対応することで、悪化や慢性化を防ぐことができます。

「まだ我慢できるから」と思っている間に、実は体は少しずつ限界に近づいているかもしれません。

今のままの生活で本当に大丈夫?

家事・育児・仕事──手や指はあらゆる場面で使われます。

もしそのどこかで痛みが出ているなら、それは“日常の動き”に負担が積み重なっている証拠。

「このままの生活を続けていて大丈夫かな?」と一度立ち止まって考えることが、改善のきっかけになります。

痛みの先にある“本当の目的”を大切に

腱鞘炎やばね指の改善は、単に痛みを取ることがゴールではありません。

・子どもを笑顔で抱っこしたい

・朝のこわばりを気にせず出勤したい

・料理や趣味を思い切り楽しみたい

そんな「やりたいこと」が叶う未来こそが、私たちが一緒に目指すゴールです。

一歩踏み出すことから始めてみませんか?

今、こうしてこのブログを読んでくださっているあなたは、すでに“気づきの一歩”を踏み出しています。

あとは少しだけ勇気を出して、「ちゃんと整えていこう」と決めるだけ。

取手市くまもと整骨院では、その一歩に全力で寄り添い、一緒に歩んでいきます。

痛みを我慢する日々から、“やりたいことができる毎日”へ──その一歩を、私たちと一緒に始めましょう。