椎間板ヘルニア|痛み・しびれにお悩みの方へ

「腰の痛みが治らないまま、もう半年…」

「足のしびれがだんだん強くなって、歩くのも不安になってきた」

「でも手術は怖いし、できるだけ避けたい」──そんな不安を抱えていませんか?

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日来院された40代の男性は、こんな悩みを抱えていました。

MRIで椎間板ヘルニアだと言われ、痛み止めと湿布で様子を見ていたものの、良くなるどころか悪化。毎朝起きるのがつらく、仕事にも支障が出はじめて、どうしたらいいのかわからないと話されていました。

このように「病院では手術をすすめられたができれば避けたい」「薬を飲んでも改善せず、行き場がない」と感じている方は少なくありません。

椎間板ヘルニアは、自然に軽快するケースもある一方で、悪化する場合もあり、見極めが難しい症状です。だからこそ、自分の体が今どうなっているのか、何ができるのかを正しく知ることがとても大切です。

この記事では、椎間板ヘルニアの仕組みや痛み・しびれの原因、病院との違い、整体でできるアプローチ、取手市での対応例などを丁寧にご紹介します。

手術を回避したい方、薬に頼らず改善したい方、自分に合った方法を探している方に、希望と安心を届けられる内容です。あなたの体は、正しいケアと向き合い方で変わる力を持っています。

目次

- 1. 椎間板ヘルニアとは何か?その本質をわかりやすく解説

- 2. どんな症状が出る?椎間板ヘルニアのサインを見逃さない

- 3. 病院で伝えられる診断と治療の実態

- 4. なぜなるのか?椎間板ヘルニアの根本原因を深掘り

- 5. 整骨院から見た椎間板ヘルニアの体の特徴とは

- 6. よくなる人/長引く人の違いとは?

- 7. 椎間板ヘルニアと診断されても改善した実例

- 8. 整体でのアプローチはどう違う?

- 9. セルフケアとストレッチ:やっていいこと・ダメなこと

- 10. 日常生活で注意すべきポイント

- 11. 食事・栄養と椎間板の回復との関係

- 12. 再発予防と継続ケアの重要性

- 13. 整骨院と病院の違いを整理して考える

- 14. よくある誤解と不安を丁寧に解消

- 15. 取手市くまもと整骨院での対応と想い

- 16. 椎間板ヘルニアに悩むあなたへ伝えたいメッセージ

1. 椎間板ヘルニアとは何か?その本質をわかりやすく解説

日常生活の中で腰に違和感を感じていたのが、ある日を境に足にまでしびれが出るようになった──そんな経験はありませんか?その正体こそが「椎間板ヘルニア」である可能性があります。

ここでは、椎間板ヘルニアという名前は聞いたことがあっても、実際にどんな状態なのかはよくわからないという方のために、その本質をわかりやすく解説していきます。

椎間板の構造と役割

背骨は「椎骨」という小さな骨が積み重なってできています。その間にあるのが「椎間板」と呼ばれるクッション材のような存在です。椎間板は、外側の繊維輪(せんいりん)と、内側のゼリー状の髄核(ずいかく)という二層構造になっており、体にかかる衝撃を和らげたり、背骨の動きをなめらかにする働きを担っています。

とくに腰椎(腰の骨)は上半身の重さを支えており、日常の動きでも負担が集中する部位です。だからこそ、椎間板の役割はとても重要であり、同時に痛みやしびれの原因となりやすい場所でもあります。

「ヘルニア=飛び出す」の誤解

「椎間板ヘルニア」という言葉を聞くと、多くの方が「何かが飛び出した」「骨がズレた」といったイメージを持ちます。しかし、正確には「椎間板の中にある髄核が外に飛び出して神経を圧迫する状態」を指します。

「ヘルニア」という言葉そのものには「逸脱」や「脱出」という意味があります。つまり、骨ではなく椎間板の中のゼリー状の部分(髄核)が繊維輪を突き破って外に飛び出し、それが近くにある神経に触れて痛みやしびれを起こすのです。

この構造を理解すると、なぜ「腰が痛いだけでなく、足のしびれも出るのか?」が見えてきます。神経の走行に沿って痛みが広がるのは、圧迫された神経が本来支配している部位に異常信号を出しているからです。

神経圧迫が起こる仕組み

椎間板の髄核が飛び出すと、近くを通る神経根(しんけいこん)と呼ばれる部位に接触します。この神経根は、脊髄から枝分かれして足やお尻、内臓などに信号を送っている重要な通路です。

この部分が物理的に圧迫されることで、「異常がある」と脳に信号が送られ、痛みやしびれ、感覚異常といった症状として現れます。さらに悪化すると、運動神経にも影響が及び、筋力低下や足の動かしづらさなども生じることがあります。

つまり、ヘルニアによる神経圧迫は、単なる「腰の痛み」にとどまらず、神経系全体のトラブルに繋がる可能性があるということです。

腰椎と頸椎での違いとは?

椎間板ヘルニアは「腰」に起きるイメージが強いですが、実は「首(頸椎)」にも発生します。腰で起きれば足に症状が出ますが、首で起きれば肩から腕、手のしびれなどにつながります。

腰椎(ようつい)は体の重さを支える場所なので、加齢や姿勢の乱れ、動作の負荷で変性しやすいのが特徴です。一方、頸椎(けいつい)は重い頭を支えており、スマホ・パソコンなどによる前傾姿勢の習慣が影響します。

どちらも「椎間板が変性し、神経が圧迫される」という仕組みは共通ですが、出る症状や対応方法には違いがあります。今回は腰椎ヘルニアに焦点を当てて解説を進めていきます。

知っておくべき基礎知識のまとめ

椎間板ヘルニアは、「腰の骨が飛び出す」のではなく、「クッションの中身が漏れて神経を圧迫している状態」です。そしてその圧迫が、痛みやしびれ、動きにくさといった症状の原因になります。

「なんとなく怖いもの」という印象だけで放置してしまうと、悪化して日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。しかし仕組みを理解すれば、「対処できる症状」であることが見えてきます。

まずはこの基本的な知識を押さえることで、次に出てくる「症状の特徴」や「治療の選択肢」も、より納得して読み進められるようになるでしょう。

2. どんな症状が出る?椎間板ヘルニアのサインを見逃さない

椎間板ヘルニアは、単に「腰が痛い」だけの問題ではありません。むしろ「足のしびれ」や「感覚の異常」など、腰以外の場所に症状が出ることも多く、見逃されやすいサインがたくさんあります。

ここでは、椎間板ヘルニアでよく見られる症状の種類や、その現れ方の違いについて、わかりやすくお伝えします。

腰痛だけじゃない、足のしびれと痛み

多くの方が最初に感じるのが「腰の痛み」です。動いたときにズキッと痛む、立ち上がるのがつらいなど、ぎっくり腰に似た感覚から始まることもあります。

しかし、ヘルニアの本質的な症状は、**神経が圧迫されることで起こる“関連痛”や“しびれ”**です。特に多いのが、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれで、これは「坐骨神経痛」と呼ばれることもあります。

痛みが脚の片側にだけ出る、長時間座っていると悪化する、歩いていると脚に違和感が出る──これらは椎間板ヘルニアの典型的な症状です。

感覚の異常や筋力の低下

神経の圧迫が強くなると、しびれだけでなく「触っても感覚が鈍い」「針で刺すようなビリビリ感がある」「足に力が入りにくい」などの症状が現れます。

これは、感覚を伝える神経線維と、筋肉を動かす運動神経の両方が影響を受けているためです。特に進行すると、つまずきやすくなる、階段の昇り降りがつらくなる、靴下が履きづらくなるなど、日常動作に支障が出てくるケースもあります。

片足だけ筋力が落ちているのを鏡で見て気づいたり、足の指先が動かしづらいと感じたら、早めに専門的な評価を受けることが大切です。

排尿・排便に関わる神経症状(馬尾型)

ごく一部ですが、椎間板ヘルニアが重度になると、「馬尾神経」と呼ばれる神経束を圧迫することで、膀胱や直腸の働きに異常をきたすことがあります。これを「馬尾型(ばびがた)ヘルニア」といい、特に注意が必要です。

- トイレに行っても出にくい

- おしっこを我慢できない

- 便意がわからない

- 股の感覚が鈍くなる(サドル麻痺)

こういった症状がある場合は、一刻も早く病院での精密検査が必要です。これは整骨院の対応範囲を超えるため、すぐに医療機関を紹介するケースになります。

左右差や日による変化がある理由

椎間板ヘルニアの症状は、「毎回同じ痛み方」とは限りません。日によってしびれの強さが変わる、天気や疲労で悪化する、左足だったのが右足に変わったように感じるなど、不安定な症状の移り変わりもよくあります。

これは、神経が物理的に圧迫されるだけでなく、周囲の筋肉の緊張や炎症、姿勢の変化、自律神経の影響なども絡んでいるためです。

「痛みが和らいだから治った」と思って自己判断で放置すると、再び強く症状が出ることもあります。変化を丁寧に観察し、早めに専門家に相談することが回復への近道です。

「単なる腰痛」と見過ごさないために

腰が痛い=ただの筋肉疲労と思っていると、神経の圧迫を見逃してしまうことがあります。とくに「しびれ」「力が入らない」「感覚がおかしい」という症状がある場合、**それはもう“腰痛”ではなく“神経症状”**です。

こうした症状は、湿布や痛み止めだけでは根本改善できません。腰痛だと思っていたのに、しびれがどんどん強くなって歩けなくなった──そんな方が整骨院に来院されることも珍しくありません。

椎間板ヘルニアのサインは、早期発見と適切な対処で大きく変わります。違和感の段階で気づけるかどうかが、これからの生活の質を左右すると言っても過言ではありません。

3. 病院で伝えられる診断と治療の実態

椎間板ヘルニアと診断されると、多くの方がまず病院を受診します。整形外科などでの診断や治療は、非常に重要な役割を担っていますが、その一方で「それだけで本当に良くなるのか?」と疑問を感じる方も少なくありません。

ここでは、病院で行われる検査や治療法の特徴、限界、そして見落とされがちな点について整理していきます。

MRI・レントゲンで何がわかる?

椎間板ヘルニアの診断では、画像検査が基本となります。特にMRI(磁気共鳴画像)では、椎間板の状態や髄核の突出、神経の圧迫具合が鮮明に映し出され、診断に大きな役割を果たします。

一方、レントゲン(X線)では骨の異常は確認できますが、椎間板や神経の状態は写りません。したがって、しびれや神経症状がある場合は、MRIを撮ってみないと確定診断ができないことも多いのです。

ただし、MRIで「ヘルニアがある」と診断されたとしても、それが今ある痛みの原因と一致しているとは限らないこともあるため、画像と症状の両方からの判断が重要です。

保存療法の内容と限界

病院で椎間板ヘルニアと診断された場合、まず行われるのは「保存療法」です。これは手術をせずに、以下のような方法で経過を見ながら改善を目指す治療法です。

- 痛み止めや筋弛緩剤の処方

- 湿布や外用薬の使用

- 物理療法(牽引・電気治療・温熱)

- 安静指導やコルセットの処方

保存療法は、自然回復力を引き出すという点では非常に大切です。実際、数ヶ月の保存療法で症状が軽減する人も多くいます。

しかし、薬で痛みが軽くなったとしても、原因となっている姿勢や筋肉の問題にアプローチできていないケースでは、再発のリスクや根本的な改善につながらない場合もあります。

手術の適応と種類(摘出・固定術など)

保存療法を続けても症状が改善しない場合や、強い筋力低下・膀胱直腸障害がある場合には、手術が検討されます。主な手術法には以下のようなものがあります。

- ヘルニア摘出術:飛び出した髄核だけを取り除く

- ラミナ切除術:神経の圧迫を和らげるために骨の一部を削る

- 脊椎固定術:不安定になった椎骨を金属などで固定する

手術は確かに即効性があり、神経の圧迫が物理的に取り除かれることで痛みやしびれが劇的に改善するケースもあります。

ただし、再発の可能性がゼロではないことや、術後の生活制限、筋力低下への配慮なども必要であり、慎重な判断が求められます。

病院では教えてくれない「経過観察」の落とし穴

多くの患者様が「様子を見ましょう」「3ヶ月くらい経過観察で」と言われたまま、痛み止めだけで何ヶ月も過ごしてしまうことがあります。

この「経過観察」は、確かに悪化しないかを見極めるためには必要な期間ですが、痛みが長期化することで、脳が“痛みを記憶”してしまうリスクがあることをご存じでしょうか。

また、安静期間が長すぎると筋力低下や柔軟性の低下を招き、回復がより難しくなることもあります。

ただ「待つ」だけでなく、今できるアプローチを並行して行うことで、より良い結果につながる可能性が高まります。

医療と並行してできる選択肢を知る

病院での治療はとても大切ですが、それだけに頼るのではなく、自分の体に合わせた補完的なケアを取り入れることが、回復の鍵になることがあります。

たとえば:

- 日常動作の見直し

- 姿勢の調整

- 筋肉や関節のバランスを整える施術

- ストレスや自律神経へのアプローチ

整骨院での整体は、こうした「医療の盲点」になりやすい部分に目を向けることができます。もちろん、医療との連携をとりながら、自分に合ったベストな選択肢を考えることが何より大切です。

4. なぜなるのか?椎間板ヘルニアの根本原因を深掘り

椎間板ヘルニアと診断されると、「どうして自分が?」「何が原因だったのだろう」と思われる方が多いのではないでしょうか。実は、ヘルニアの原因はひとつではなく、さまざまな生活習慣や身体の使い方、年齢的な要素が複雑に関係しています。

ここでは、よく見られる原因を5つの視点から掘り下げていきます。

長時間座りっぱなしによる負荷

デスクワークや運転などで1日中座りっぱなしの状態が続くと、腰椎への圧力が常にかかり、椎間板に大きな負担がかかります。特に前かがみの姿勢で長時間座っていると、椎間板の後方が圧縮され、髄核が後ろに押し出されやすくなるため、ヘルニアを発症するリスクが高まります。

「座っているだけでなぜ?」と思われるかもしれませんが、実際には立っている時よりも椎間板への圧力は高いといわれており、姿勢の悪さが加わることでさらに危険性が増します。

加齢による水分低下と椎間板の劣化

椎間板は本来、水分をたっぷり含んだ弾力のある構造をしています。しかし、年齢を重ねるにつれて椎間板の水分量が減少し、弾力性が失われていきます。これにより、わずかな衝撃でも椎間板が傷つきやすくなり、ひび割れや変性が起こりやすくなります。

このような椎間板の劣化は、20代からすでに始まっている人もおり、40代・50代になるとさらに進行しやすくなります。つまり、加齢そのものが大きなリスク因子だということです。

猫背・反り腰・体幹の弱さ

姿勢の悪さは椎間板への負担を偏らせる大きな要因です。特に「猫背」や「反り腰」など、重心が崩れた姿勢を長く続けていると、腰椎の特定の部位に過度なストレスがかかるようになります。

また、体幹の筋肉(腹筋・背筋・インナーマッスル)が弱いと、背骨や骨盤を安定させる力が不足し、その分、椎間板に衝撃が集中しやすくなります。姿勢を支える筋力がないまま日常を過ごすことが、知らないうちにヘルニアの原因になっているケースも多くあります。

運動不足と筋肉のアンバランス

運動をしないことで筋肉量が減るだけでなく、体の前側と後側の筋肉のバランスが崩れることも、ヘルニアを引き起こす原因になります。

たとえば、太ももの前側の筋肉ばかりが硬くなり、後ろ側が弱くなっていると、骨盤が前に傾いて反り腰になりやすくなります。また、長時間のスマホ使用で首が前に出て、背中が丸くなると、腰への負担も連鎖的に増加します。

筋肉のバランスの崩れは姿勢や動作に大きな影響を与えるため、単なる“運動不足”という一言では片付けられない問題です。

体質や遺伝的要因もあるの?

「家族にもヘルニアの人が多い」「昔から腰が弱かった」という方もいるかもしれません。実際、椎間板の質や変性しやすさには遺伝的な要素が関係しているという報告もあります。

また、生まれつき椎間板の水分保持力が低い、背骨のカーブが強すぎる、骨盤が前傾しやすいなどの体質的特徴があると、同じ生活習慣でもヘルニアを起こしやすくなります。

もちろん、遺伝や体質だけで発症するわけではありませんが、リスクを自覚しておくことで早期のケアや予防に繋げることができます。体質を変えることはできなくても、生活の工夫や筋力強化でリスクを下げることは可能です。

5. 整骨院から見た椎間板ヘルニアの体の特徴とは

病院での画像診断では、神経の圧迫やヘルニアの位置はわかります。しかし、整骨院では「なぜそうなったのか?」「どうすれば再発しにくい体に整えられるか?」という視点から、全身のバランスを評価しながら対応していきます。

ここでは、整骨院から見た椎間板ヘルニアの方に多く共通する体の特徴を、現場視点で解説していきます。

姿勢評価で見える「ヘルニア体質」

椎間板ヘルニアの方は、共通して「姿勢にある偏り」を持っていることが非常に多いです。たとえば、

- 骨盤が前に倒れて腰が反っている(反り腰)

- 上半身が前に傾いている(猫背+頭部前方位)

- 重心が左右どちらかに偏っている(片足荷重)

こうしたアンバランスな姿勢が続くことで、特定の椎間板ばかりに負担がかかり、変性が進んでしまうのです。

整骨院ではこうした姿勢を正面・側面・後面から多角的にチェックし、どのような歪みが痛みやしびれに関係しているのかを分析します。

骨盤の歪みと動作不良の影響

骨盤は背骨の土台であり、その位置がズレると背骨全体のバランスが崩れてしまいます。骨盤が前傾しすぎていたり、左右で高さが違っていたりすると、腰椎への圧力のかかり方に左右差が生まれ、特定の椎間板だけが酷使される状態になります。

また、日常動作のクセ(例えば「いつも右足に体重を乗せる」「立ち上がるときにねじっている」など)も、骨盤や腰椎の機能を制限する要因となります。

整骨院では、骨盤の調整とともに、動きのクセの修正まで含めたアプローチを行うことで、根本からの改善を目指します。

体の使い方・クセが引き起こす再発ループ

椎間板ヘルニアは、痛みが引いた後に再発しやすい症状でもあります。その大きな要因の一つが、「体の使い方のクセ」が修正されないままになっていることです。

たとえば、

- 腰をそらすように立ち上がる

- 荷物を持つときに膝を曲げず腰だけで支える

- 椅子に浅く座って背もたれに寄りかかる

こうした何気ないクセが積み重なり、椎間板へのダメージが再び進行してしまうのです。

整骨院では「今ある痛み」を取るだけでなく、「再発させない動き方」に導くことをゴールとしています。

整骨院ならではの全身チェック視点

整骨院での評価は、痛みの出ている「腰」だけにとどまりません。首・背中・股関節・膝・足首など全身のつながりをチェックし、どこに負担が集中しているのかを見極めていきます。

たとえば股関節の動きが硬くなっていれば、腰でかばって動くようになりますし、足裏の接地バランスが崩れていれば、骨盤の傾きにも影響が出ます。

つまり、椎間板ヘルニアの原因は腰だけの問題ではないということ。全身の連動を見ながら調整できるのが、整骨院の大きな強みです。

医療では見落とされやすい「機能的異常」

病院では主に画像や神経学的所見をもとに診断が下されますが、「関節がうまく動いていない」「筋肉が正しく働いていない」といった機能的な異常は見逃されやすい傾向があります。

整骨院では、関節可動域、筋力バランス、左右差、動作の連動性などを細かく評価し、レントゲンには映らない“体の使い方の問題”に着目します。

この「機能的異常」こそが、痛みやしびれの原因になっているにもかかわらず見逃されている部分であり、改善のカギになることが少なくありません。整骨院の視点で体を見直すことで、新しい改善の糸口が見つかることがあります。

6. よくなる人/長引く人の違いとは?

椎間板ヘルニアと診断された人の中には、数週間〜数ヶ月で回復する人もいれば、何年も痛みやしびれに悩み続ける人もいます。同じような症状でも、その経過には大きな差があります。

ここでは、実際の臨床現場から見えてきた「回復が早い人」と「長引いてしまう人」の特徴を比較しながら、その違いの理由を深掘りしていきます。

「治りやすい身体」とはどんな状態か

回復が早い人に共通するのは、「身体が柔軟で、筋肉のバランスが比較的整っている」という点です。筋肉が硬すぎず、関節の動きにも余裕があるため、多少の圧迫があっても周囲の組織がそれを補う力を持っています。

また、体幹(インナーマッスル)がしっかりしていると、腰椎への過度な負担を避けることができ、自然回復のスピードも早まります。構造的なゆがみが少ない体は、それだけで治る力を持っているのです。

ストレス・生活リズムの影響

ヘルニアの回復において、見落とされがちなのが「自律神経とストレス」の影響です。強いストレスを受けていると、交感神経が優位な状態が続き、筋肉が常に緊張してしまいます。これが神経の興奮状態を持続させ、痛みを感じやすくする原因になります。

また、睡眠の質が悪かったり、食事のリズムが不規則であったりすると、回復に必要な栄養やホルモン分泌が乱れ、自然治癒力も低下してしまいます。

心と体はつながっており、回復力を高めるには生活リズムを整えることも非常に大切です。

休みすぎ/動きすぎの落とし穴

痛みがあると「とにかく安静にしよう」と思いがちですが、過度な安静は逆効果になることがあります。動かないことで筋力が落ち、血流も悪くなり、かえって神経の回復を妨げてしまうのです。

反対に、痛みを無視して動きすぎるのも危険です。無理な動作を繰り返せば、椎間板への負担は増すばかりで、炎症が長引く原因になります。

大切なのは、「動かすべきときに、正しい範囲で体を動かすこと」。適切なリハビリや整体のアドバイスのもとで体を管理していくことが、改善の近道です。

メンタル面も影響する意外な関係

「また痛くなるのでは」「一生治らないのでは」といった不安が強いと、脳はその記憶を増幅させてしまいます。これを「痛みの記憶」と呼び、実際のダメージが軽くなっても、痛みを感じ続けてしまうことがあります。

反対に、「少しずつ良くなってきた」「体が変わってきた気がする」と前向きな実感を持てる方は、改善のスピードが一気に加速することもあります。

心の状態と痛みの感じ方は密接に関係しており、身体だけでなく、感情や思考のケアも同時に行うことが大切です。

回復を左右する思わぬ差に注目

痛みの強さや画像診断の結果だけでは、回復のスピードは測れません。生活のクセ・考え方・筋肉の使い方・栄養状態・ストレスの有無など、多くの要素が複雑に絡み合って、回復の道筋をつくっています。

整骨院では、こうした要因を1つずつ丁寧に紐解きながら、回復を妨げているブレーキを取り除いていくことが可能です。

「この痛みは長引きそうだ」とあきらめる前に、自分の身体や生活習慣を見つめ直すことが、変化の第一歩になるはずです。

7. 椎間板ヘルニアと診断されても改善した実例

「ヘルニア=一生付き合っていくしかない」と思っていませんか?確かに椎間板ヘルニアは自然に吸収されるケースもありますが、痛みやしびれが長引いたり、再発を繰り返す人も多くいます。

しかし、適切なケアを行えば、手術をせずに回復していく例も少なくありません。ここでは、実際に整骨院での施術を通じて症状が改善した患者様の事例をご紹介します。取手市くまもと整骨院での実体験をもとに、回復の可能性を具体的にイメージしてみてください。

手術宣告から回復した30代男性

IT関係の仕事で長時間座り続ける生活をしていた30代男性。ある日突然、左足に強いしびれが出て整形外科を受診し、MRIで椎間板ヘルニアと診断。手術をすすめられたものの、「できれば切らずに治したい」と当院に来院されました。

初回の評価では、反り腰と骨盤の前傾が強く、体幹の不安定さが目立ちました。施術では腰椎周囲の筋緊張を緩め、骨盤の傾きを整えながら、段階的に運動療法を導入。約2ヶ月でしびれが軽減し、現在は仕事に支障なく過ごされています。

しびれが強くて歩けなかった50代女性

販売職で立ち仕事が中心だった50代女性。2〜3年前から腰の痛みがあったものの、最近になって右足の外側にしびれと力の入りにくさを感じるように。病院では保存療法をすすめられたものの改善せず、歩くのも困難になってから来院されました。

体の評価では、腰椎の可動性低下と股関節の硬さが顕著。特に姿勢保持に関わる筋肉が過剰に緊張しており、神経への圧迫を助長していました。全身のバランス調整を行い、椎間板への負荷が減るように導いたことで、3週間後には歩行が可能に。現在は週1回の通院で維持管理を行っています。

出産後に悪化した20代女性のケース

2人目を出産後、育児中に腰を痛めたという20代の女性。産後の骨盤の歪みが残っている状態で、頻繁な抱っこや中腰が続き、足のしびれが悪化。整形外科で軽度のヘルニアと診断されましたが、「授乳中で薬が飲めない」という理由で整体を選ばれました。

施術では、産後の骨盤調整を軸に、腹筋群の再教育やインナーマッスルの活性化を図りました。同時に、育児の動作指導やストレッチ指導も行い、約1ヶ月でしびれがほぼ消失。現在はご自身でケアを継続できる状態になっています。

医師に通院を止められたが改善した60代男性

もともと腰痛持ちだった60代男性。定年後にゴルフやガーデニングを楽しんでいたものの、足のしびれが強くなり、病院では「年齢の問題なので様子を見るしかない」と言われ、治療を断念していたとのこと。

当院ではまず可動域と筋力のチェックを行い、腰だけでなく背中や足の筋肉のアンバランスを修正。長年の姿勢の癖にも着目し、呼吸・体幹・歩行に関わる筋肉を中心にアプローチを進めました。通院から3ヶ月後、ゴルフを再開できるまでに回復。本人も「歳のせいじゃなかったんですね」と笑顔で話されていました。

取手市くまもと整骨院での症例から学ぶ

ここで紹介したのはほんの一部ですが、共通しているのは「症状の原因が神経だけにあるわけではなかった」ということです。椎間板ヘルニアといっても、その背景には姿勢、体の使い方、筋肉のクセ、生活習慣といった複数の要素が絡んでいます。

整骨院では、画像だけでは見えない「機能的な問題」を多角的に評価し、体に合ったオーダーメイドの施術で回復をサポートします。

あなたの体にも、まだ改善の可能性はきっと残されています。症状が出てから時間が経っていても、諦める必要はありません。自分の体に向き合い、正しいケアをすれば、前向きな変化は必ず起きていきます。

8. 整体でのアプローチはどう違う?

椎間板ヘルニアと聞くと、「手術しかないのでは?」と思う方も多いかもしれません。しかし、整骨院では医療機関とは異なる視点から、身体のバランスや使い方を見直し、自然な回復力を引き出すアプローチを行っています。

ここでは、整骨院だからこそ可能な整体の特徴や、病院ではカバーしきれないケアの重要性について詳しく解説していきます。

神経圧迫そのものに触れず回復を狙う方法

整骨院でのアプローチでは、飛び出した椎間板そのものに直接アプローチすることはありません。しかし、その周囲にある筋肉・関節・神経の流れを整えることで、結果として神経の圧迫状態を和らげ、自然治癒を促進することが可能になります。

例えば、過緊張している腰部の筋肉や臀部の筋肉を緩めるだけでも、神経へのストレスが軽減され、痛みやしびれが和らぐことはよくあります。神経に触れずに神経を楽にする、そんな逆説的なアプローチが整体の強みです。

筋膜・関節・神経伝達のトリプルバランス調整

椎間板ヘルニアによる症状は、単なる構造的な圧迫だけでは説明がつきません。多くの場合、筋膜の癒着や関節の可動制限、神経伝達の乱れが絡み合って、痛みやしびれを複雑にしています。

整体ではこれらを同時に整えることで、症状の根本改善を目指します。筋膜リリースによる滑走性の回復、関節調整による動作の正常化、神経伝達の調整による誤作動のリセットなど、立体的かつ多層的に体を整える手法がとられます。

1回ごとの反応をみて進める「段階的回復」

ヘルニアの症状は日によって波があります。そのため、毎回の状態をしっかり評価し、その日の最適な施術を選ぶことが大切です。整骨院では画一的なプログラムではなく、段階的な変化に応じた柔軟なアプローチが可能です。

「今日は腰を重点的に」「今日は足の神経症状が強いから下肢を中心に」など、毎回丁寧に調整しながら進めることで、無理なく着実な改善を図ります。まさに身体と対話するような施術が特徴です。

手術では届かない「動作・生活改善」視点

手術で構造を取り除いても、再発してしまうケースがあるのはなぜでしょうか?その多くは、身体の使い方や姿勢、日常生活の動作に根本原因があるからです。

整体では、歩き方、座り方、荷物の持ち方、寝方など、日常に潜む負担の原因を洗い出し、改善指導を行います。動作指導と生活の見直しが整骨院の得意分野であり、再発防止にもつながる極めて重要な視点です。

整骨院だからこそできる柔軟な対応力

整骨院は、病院と異なり「施術」と「指導」をセットで行える柔軟性があります。状態を見ながら施術内容を都度変えられるため、マニュアルにとらわれないオーダーメイドな対応が可能です。

また、薬を使えない方や手術を避けたい方、高齢者や妊婦の方など、それぞれのライフスタイルに合わせた対応も整骨院の強みです。

医療ではカバーしきれない「生活の中にある不調の種」を整えること。これが、整体による椎間板ヘルニアへのアプローチが「根本的な改善」と呼ばれる理由です。

9. セルフケアとストレッチ:やっていいこと・ダメなこと

「自分でできることはありますか?」というご相談はとても多くいただきます。実際、日々のセルフケアやストレッチは、椎間板ヘルニアの改善と再発予防に大きな力を発揮します。

ただし、やり方を間違えると逆効果になることも。ここでは、セルフケアで気をつけたいポイントをしっかりとお伝えします。

安全なストレッチの選び方

椎間板ヘルニアの方が選ぶべきストレッチは、「神経に負担をかけず、柔軟性を回復させること」が目的です。急に大きく伸ばすのではなく、深呼吸をしながらゆっくり行うことが重要です。

たとえば、太ももの裏(ハムストリングス)やお尻(梨状筋)のストレッチは、坐骨神経の通り道を緩める助けになり、しびれや違和感の軽減につながります。痛みがない範囲で気持ちよく伸ばせるものを選びましょう。

やりがちなNGポーズとは?

一方で、注意したいのは以下のようなストレッチです:

- 反り腰の状態で腰を反らす

- 体を強くひねる動作(ツイスト系)

- 座った状態で前屈しすぎる

- 痛みが出るのに我慢して続ける

これらは、神経の圧迫を強めたり、椎間板に余計なストレスをかける可能性があります。痛みがある時期や、症状が強いときには控えるようにしましょう。

お風呂や温熱・冷却の使い分け

セルフケアでは「温めた方がいいですか?冷やした方がいいですか?」という質問もよくあります。目安としては以下の通りです:

- 急性期(痛みが出始めて間もない時):炎症がある可能性が高いため、**冷却(アイシング)**を優先

- 慢性期(痛みが長引いている、しびれが続く):血流を促す**温熱(お風呂・温湿布)**が効果的

ただし、冷やしすぎ・温めすぎも禁物です。10〜15分程度の短時間で、症状の変化を見ながら行うのがポイントです。

ストレッチと整体を併用するタイミング

整体とストレッチは、併用することでより高い効果を発揮します。特に、施術で可動域が広がったあとにセルフケアを行うと、動かしやすい状態で体に正しい動作を覚えさせることができます。

逆に、症状が強く出ている初期段階では、無理に自分で動かさない方が良い場合もあります。まずは施術で痛みや緊張を取り除き、回復に合わせてストレッチを加えるという順番が安心です。

YouTubeに頼りすぎないことの大切さ

最近は「ヘルニア ストレッチ」で検索すると、たくさんの動画が出てきます。便利なようで、実は注意が必要です。

- 自分に合っていないストレッチをして悪化した

- 動画の通りにできないから不安になった

- 情報が多すぎて混乱した

このような声も少なくありません。動画の内容があなたの症状に合っているとは限らないという前提で、取り入れる際は必ず専門家に相談するのがおすすめです。

あなたに合ったセルフケアは、あなたの体の状態に合わせてカスタマイズする必要があります。整骨院では、あなたの身体を実際に見た上で、安全で効果的な方法をアドバイスできます。自己流ではなく「プロと一緒に選ぶ」ことが、回復への近道です。

10. 日常生活で注意すべきポイント

椎間板ヘルニアの症状を悪化させる要因は、実は日々の生活の中にたくさん潜んでいます。施術だけで改善しても、日常の動作が変わらなければ再発のリスクは高くなってしまいます。

ここでは、無意識にやってしまいがちな“体に負担をかけるクセ”を見直し、ヘルニアに優しい生活動作を身につけるヒントをお伝えします。

起き上がり・座り方・荷物の持ち方

一見何気ない動作の中に、腰への負担が隠れています。

- 起き上がるとき:仰向けのまま体をひねって起きると腰にねじれが生じます。膝を立て、横向きになってから手を使って起きるようにしましょう。

- 座るとき:浅く腰掛けて背もたれに寄りかかると、椎間板が圧迫されやすくなります。座骨で座り、骨盤を立てる意識が重要です。

- 荷物を持つとき:膝を使わずに前かがみで持ち上げるのは厳禁です。腰を落として足で持ち上げるイメージで行いましょう。

どれも簡単な工夫ですが、毎日の積み重ねが腰の状態を左右します。

車の運転時の姿勢とコツ

運転中の姿勢も、腰に負担をかける大きな要因です。特に長距離運転や渋滞時には注意が必要です。

- 背もたれを少し立て気味にし、骨盤が後ろに倒れないよう意識する

- 腰の後ろにクッションやタオルを入れて腰椎のカーブを保つ

- 1時間に1回は車を止めて、立って腰を伸ばすストレッチを取り入れる

座りっぱなしが続くと、椎間板への圧力が最大になることが知られています。休憩と姿勢の工夫がカギです。

長時間デスクワークのリスクと対策

仕事中のパソコン作業など、長時間座ることが多い方は要注意です。以下のような対策を取り入れてみましょう。

- 椅子の高さは膝と股関節が90度になるように

- ディスプレイの位置は目線の高さに調整

- タイマーをセットして1時間ごとに立ち上がる

特に、前かがみで背中を丸めた状態が続くと、腰椎の椎間板に大きな圧がかかります。座り姿勢の見直しだけでも、かなり症状の改善に役立つはずです。

ストレスと交感神経の関係

痛みの強さには、ストレスや自律神経の乱れも深く関係しています。ストレスがかかると交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすくなります。結果として血流が悪化し、回復しにくい身体の状態に陥ってしまうのです。

リラックスできる時間や習慣を意識的に取り入れ、「緊張しすぎない体」づくりも大切にしてください。

小さなことが積み重なると大きな差になる

日々の動作ひとつひとつは些細なことに見えますが、それが毎日何十回、何百回と繰り返されることで、体に与える影響はとても大きくなります。

「これくらい大丈夫」と油断せず、小さなクセを見直すことが、結果的に大きな改善へとつながるのです。

椎間板ヘルニアの改善と再発防止のためには、施術と同じくらい日常生活の意識が重要です。あなたの生活習慣を見直すことが、腰の未来を守る第一歩になります。

11. 食事・栄養と椎間板の回復との関係

椎間板ヘルニアというと、姿勢や動作の問題ばかりが注目されがちですが、「体をつくる材料」である食事も、実は大きな影響を与えています。栄養不足や炎症を起こしやすい食生活は、回復を遅らせたり、再発リスクを高めたりする原因になりかねません。

ここでは、椎間板の健康に関わる食事と栄養素について、具体的に解説していきます。

水分不足と椎間板への影響

椎間板の中央にある髄核は、80%以上が水分で構成されています。この水分が減ると、椎間板は弾力を失い、衝撃を吸収するクッション機能が弱くなります。

水分が不足しやすいのは以下のようなケースです:

- コーヒーやお茶ばかり飲んでいる(利尿作用あり)

- 忙しくて水を飲む習慣がない

- 冬場でのどが渇きにくくなる

1日あたり1.5〜2リットル程度の水分補給が推奨されます。こまめな水分摂取が椎間板の回復を助けてくれるのです。

マグネシウム・カルシウム・ビタミンDの役割

マグネシウム

神経の興奮を抑え、筋肉の過緊張を和らげる働きがあります。慢性的なストレスや筋緊張が強い方には、特に意識して取りたい栄養素です。

含まれる食品:

- アーモンド、カシューナッツ

- ひじき、わかめ

- 納豆、玄米

カルシウム

骨の健康に直結する栄養素ですが、筋肉の収縮や神経伝達にも関与しています。骨と筋肉、両方のバランスを整えるために必要です。

含まれる食品:

- 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 小魚、しらす干し

- 小松菜、チンゲン菜

ビタミンD

カルシウムの吸収を助けるだけでなく、慢性痛の軽減にも関与していることがわかっています。日光浴によっても生成されます。

含まれる食品:

- 鮭、さんま、いわしなどの青魚

- 卵黄

- きのこ類(特に干ししいたけ)

抗炎症作用をもつ栄養素とは?

椎間板ヘルニアによる神経の圧迫や損傷は、体内で炎症反応を引き起こすことがあります。この炎症を抑えるためには、抗炎症作用をもつ食材を積極的に取り入れるのがおすすめです。

代表的な抗炎症食材:

- オメガ3脂肪酸(青魚・えごま油・アマニ油)

- ポリフェノール(ブルーベリー・カカオ・緑茶)

- ビタミンC・E(ブロッコリー・パプリカ・ナッツ)

これらは、炎症による痛みの慢性化を防ぐ鍵となります。

腸内環境と慢性炎症のつながり

最近の研究では、腸内環境の乱れが慢性炎症を引き起こしやすくすることが注目されています。腸内細菌のバランスが崩れると、免疫反応が過剰になり、体のあちこちで炎症が起きやすくなるのです。

- 食物繊維(ごぼう・大根・きのこ類)

- 発酵食品(味噌、納豆、ヨーグルト)

腸を整えることは、痛みにくい身体づくりに直結するのです。

食から整える体質改善アプローチ

毎日の食事は、体の内側から椎間板や神経、筋肉の回復を支えてくれます。短期間で劇的に変わるものではありませんが、3ヶ月、半年と続けることで確実に体が変わっていきます。

施術と並行して、食生活も整えること。それが、根本から身体を変える近道になります。あなたの回復力を最大限に引き出すために、「食べること」も見直してみませんか?

12. 再発予防と継続ケアの重要性

椎間板ヘルニアが少しずつ良くなってくると、「もう大丈夫だろう」と自己判断してケアをやめてしまう方が少なくありません。しかし実際は、“良くなってから”が本当のスタートとも言えます。

ここでは、再発を防ぐために欠かせない考え方と、日常で続けるべきケアのポイントを解説します。

「よくなったあと」こそケアが必要な理由

症状が和らいだのは、神経の炎症が引いたり、筋肉の緊張が一時的に取れただけかもしれません。根本的な体の使い方や姿勢が変わっていなければ、再発のリスクは常に残っています。

例えば、以下のような方は要注意です:

- デスクワーク中心の生活が続いている

- 重たい荷物を持つ機会が多い

- 子育て中で腰への負担が大きい

- 睡眠や食事など、生活習慣が乱れている

これらの要因がある限り、「再発しない体づくり」は必要不可欠なのです。

定期的な姿勢評価のすすめ

ご自身では「ちゃんと良い姿勢を意識しているつもり」でも、知らず知らずのうちに崩れていることがよくあります。特に仕事や家事、運転など、日常のクセによって姿勢は元の状態に戻りやすいものです。

整骨院では、以下のような姿勢評価が可能です:

- 前後・左右バランスのチェック

- 骨盤の傾きや背骨の歪み

- 可動域・筋力の左右差

症状がないときこそ、メンテナンス的に体の状態をチェックすることが、長期的な健康への近道になります。

季節の変わり目と痛みの関係

春や秋など、気温差が大きい季節の変わり目は、自律神経のバランスが崩れやすく、筋肉の緊張や血流の悪化が起こりやすくなります。

特に以下のような時期は、注意が必要です:

- 梅雨時期の湿度が高い日

- 秋口の急な冷え込み

- 年末年始の長期休暇後

このようなタイミングでは、痛みが出やすい前兆として「張り感」「違和感」「疲れやすさ」が現れることが多いです。早めの対応が、悪化を防ぎます。

再発リスクを下げる習慣づくり

痛みが出ないようにするには、“再発しない習慣”を作ることが一番の近道です。以下のようなことを、日々の生活に取り入れていきましょう。

- 朝晩の軽いストレッチを習慣化

- 長時間同じ姿勢を取らないよう意識

- 座り姿勢でのクッションや足台の活用

- スマホを見る姿勢(ストレートネック)に注意

- 睡眠の質を高めて疲労回復を促す

「気をつける」「意識する」だけではなかなか続きません。具体的な行動に落とし込むことが大切です。

3ヶ月後・半年後の自分を守るために

整骨院に来られる方の中には、「前は良くなってたのに、気づいたらまた痛くなっていた」というケースが非常に多く見られます。多くの場合、それは再発というよりも“改善途中でケアをやめてしまった”結果なのです。

3ヶ月後、半年後の自分が笑顔でいられるように。今のあなたが「治った気になる」ことではなく、「治る習慣を続けること」を選んでください。

回復とは、ゴールではなく“新しいスタート”です。整骨院はその道のりを、一緒に伴走します。

13. 整骨院と病院の違いを整理して考える

椎間板ヘルニアのように「整形外科で診断されたけれど、どうしていいかわからない」と迷う方は少なくありません。

病院と整骨院、それぞれに役割と強みがあり、どちらか一方ではなく「うまく使い分ける」ことが大切です。

ここでは、整骨院と病院の違いを明確にしながら、両者を併用することで得られる相乗効果について解説します。

役割と得意分野の違い

病院(整形外科)の強み

- レントゲン・MRIによる画像診断ができる

- 薬や注射で痛みを緩和できる

- 手術などの高度な医療処置が可能

整骨院の強み

- 動作・姿勢・筋肉バランスなどの「機能的な問題」を評価できる

- 薬に頼らず、自然な回復力を高める施術が受けられる

- 日常生活や体の使い方までトータルにアドバイスができる

つまり、「診断や痛み止め=病院」「動きの改善や再発防止=整骨院」といった補完関係にあります。

同時に併用することで最大効果を出す方法

整骨院に通っていても、神経症状が強くなったり、急激な悪化が見られた場合は、病院での検査や判断が必要です。

一方、病院で「経過観察」と言われて何もせずに待つだけでは、回復が遅れるケースもあります。

両者を併用することで、こんな効果が期待できます:

- 検査で状態を把握しながら、整骨院での回復ケアを並行できる

- 痛みがある時は病院の薬を補助的に使い、動作改善は整骨院で進める

- 必要に応じて紹介状や報告書を通じて連携することで、安心感が高まる

併用は「ダブルケア」ではなく「補完ケア」。一人の身体に、二つの視点が加わることで、より質の高いサポートが実現します。

「どっちが正解」ではなく「使い分け」が鍵

「まず病院に行くべきですか?」「整骨院から始めて大丈夫ですか?」と聞かれることがあります。

どちらにもメリットがあり、症状や状況によって選び方が変わるのが自然です。

たとえば…

- 明らかにしびれが強く、膀胱に影響が出ている → まず病院へ

- 慢性的な腰痛としびれが数週間以上続いている → 整骨院で姿勢や動作を見直す

- 病院で「異常なし」と言われたが症状が改善しない → 機能面を評価する整骨院へ

「どちらか」ではなく「どちらも」の視点で、最適な回復ルートを選びましょう。

整骨院での判断力と紹介制度

くまもと整骨院では、問診・検査の段階で「医療機関の受診が必要」と判断した場合は、速やかに病院を紹介しています。

これは「治すために最善を尽くす」ための判断であり、整骨院ができること・できないことを正しく理解しているからこその対応です。

患者様が不安を感じることなく、安心して施術を受けられるよう、医療との適切な距離感を保ちながら寄り添うことを大切にしています。

正しく選べば回復スピードが変わる

同じ椎間板ヘルニアでも、「病院だけ」で何ヶ月も変化がなかった方が、整骨院での施術と併用したことで数週間で大きく改善したケースもあります。

逆に、整骨院だけでは限界を感じていたところにMRI検査を行い、適切な対処につながった方もいます。

大切なのは、“どこに行くか”よりも“今の体に何が必要か”を見極めること。

その判断ができる場所でありたいという思いで、くまもと整骨院は日々施術にあたっています。

14. よくある誤解と不安を丁寧に解消

椎間板ヘルニアと診断された方の多くが、先入観や誤解によって必要以上に不安を抱えてしまいます。

また、整体や整骨院に対しても、「なんとなく怖い」「効果があるのかわからない」といった不安の声をよく耳にします。

ここでは、そうした“よくある誤解”をひとつずつ取り上げて、安心して通っていただけるよう丁寧に解消していきます。

「ヘルニア=治らない」って本当?

椎間板ヘルニアは「一生付き合うもの」「自然には良くならない」と誤解されがちですが、実際にはそうではありません。

飛び出した椎間板の一部(髄核)は、体内で自然に吸収されていく(自然退縮)ことがわかっており、実際に多くの方が手術をせずに改善しています。

大切なのは、「ヘルニアが消える」ことではなく、「神経の圧迫が解消され、症状が消える」こと。

痛みやしびれがなくなれば、MRIでヘルニアが見えていても日常生活に支障はありません。

整体は危険ではないの?

「強く押されたり、危ないことをされるのでは?」と不安に感じる方もいますが、くまもと整骨院では体に負担のない優しい手技を基本としています。

特に神経が関わるヘルニアでは、無理な力を加えることは逆効果。筋膜や関節の動きを読み取りながら、ご本人の体の反応を丁寧に観察して施術していきます。

痛みがある場所には直接触れず、遠隔的にバランスを整えることで変化を引き出すことも多く、「気持ちよくて寝てしまった」という方も少なくありません。

無理に通わせたりされない?

通院のペースは、体の状態や生活環境に合わせてご提案しますが、無理な継続や高額な回数券の押し売りなどは一切ありません。

一人ひとりにしっかりと説明し、納得していただいたうえで施術を進めます。

必要に応じて、「今回は少し期間を空けて様子を見ましょう」とお伝えすることもあります。

患者様の意志とペースを尊重することが、信頼関係につながると考えています。

一時的に良くなるだけでは?

確かに、整体によって一時的に症状が軽くなることはありますが、それが悪いわけではありません。

むしろ、その「変化の兆し」が出ること自体が、体にとっては大切なサインです。

くまもと整骨院では、「一時的な変化」から「長期的な安定」へつなげるステップを大切にしています。

痛みが取れたあとも、再発予防や体の使い方の改善までしっかりサポートします。

初めて整骨院に行く方への安心ガイド

整骨院が初めてという方でも、安心して施術を受けていただけるよう、以下のような体制を整えています。

- わかりやすい説明と同意を徹底

- 丁寧なカウンセリングと検査

- 施術内容や期間の見通しを事前に共有

- 院内の雰囲気づくり(清潔・落ち着いた空間)

- 女性の患者様も安心できる配慮(着替え・プライバシー等)

不安を抱えたままでは、体もリラックスできません。

心から安心して通える場所であることが、結果として回復力を引き出す大きな力になります。

15. 取手市くまもと整骨院での対応と想い

くまもと整骨院では、椎間板ヘルニアでお悩みの患者様に対して、単なる対症療法ではなく、「本当に良くなること」を目指した施術とサポートを大切にしています。

初めての方でも安心して通っていただけるよう、丁寧な対応を心がけています。

整骨院の施術の流れと通院頻度

ご来院いただいてからの基本的な流れは以下の通りです。

- 初回カウンセリングと検査

- 現在の状態と原因の説明

- 最適な施術内容のご提案

- ソフトな整体によるアプローチ

- 施術後の体の変化の確認と次回の計画

通院の頻度については、最初の数回は詰めて来ていただき、その後は反応を見ながら間隔を空けていくスタイルです。

無理のないペースで、確実に良い状態を定着させていきます。

「痛くない整体」を実現する手技

神経を刺激しすぎないよう、非常にソフトで優しいタッチの手技を中心に施術します。

患者様の筋肉や関節の緊張状態、反応を細かく観察しながら行うため、強い圧や不快な姿勢を無理に取らせることはありません。

「もっと早く来ればよかった」と言ってくださる方が多いのは、整体に対する“怖さ”や“痛み”のイメージがいい意味で裏切られるからかもしれません。

丁寧な問診と検査で納得の施術方針

問診や検査には特に時間をかけて行っています。

日常生活の中にヒントが隠れていることも多く、姿勢・動作・クセなどから症状の根本原因を探ります。

納得のいく説明と計画があってこそ、患者様も安心して施術にのぞめます。

「今、何をされているのか分からない」という不安を持たせないことが、私たちのこだわりです。

地域に根ざした対応と口コミの声

取手市・守谷市・龍ケ崎市など、近隣から多くの方が通院されています。

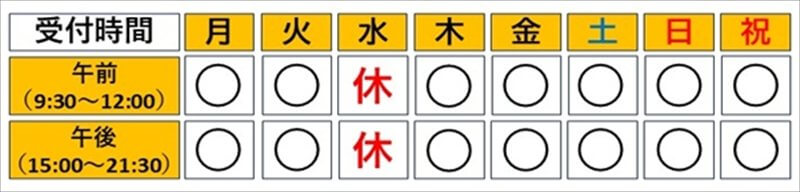

「駅から近くて通いやすい」「土日も開いていて助かる」「当日でも予約が取れた」などの声もいただいており、通いやすさも選ばれる理由のひとつです。

また、「整骨院は初めてだったけど安心できた」「話をしっかり聞いてくれる先生でよかった」といった口コミも多く、信頼と安心感を大切にした対応を何より重視しています。

患者様に伝えたい、本当に良くなる選択肢

私たちが目指しているのは、単なる「痛みの軽減」ではなく、その人がその人らしく日常を送れることです。

椎間板ヘルニアという名前に怯えず、「良くなる」という希望を持っていただけるよう、ひとつひとつ丁寧に向き合っています。

「どこに行ってもダメだった」

「もう諦めようかと思っていた」

そんな方にこそ、ぜひ体験していただきたい整体です。

私たちは、本気で良くなりたい人を全力でサポートする整骨院です。

16. 椎間板ヘルニアに悩むあなたへ伝えたいメッセージ

痛みやしびれが続くと、「このままずっと良くならないのでは」と不安になることもあると思います。

整形外科で「様子を見ましょう」と言われたまま症状が長引き、どこに頼ればいいのかわからず悩んでいる方も少なくありません。

でも、あなたの体には本来、回復しようとする力が備わっています。

今その力が十分に発揮できていないだけで、正しくアプローチすれば、体は少しずつでも前に進んでいけます。

「ずっとこのまま…」という不安を抱える方へ

痛みや不調が長引くと、心まで疲れてしまいますよね。

でも、それはあなたが弱いからではありません。

今はただ、体も心も「助けを求めている」サインなのです。

症状があること自体が、改善のきっかけになります。

焦らず、一緒に歩んでいきましょう。

本当に治したいなら、知識と行動が変化の鍵

病名や画像だけでは、本当の意味での回復は見えてきません。

大切なのは、ご自身の体を理解し、変えていく視点を持つこと。

そして「正しいケアを知り、できることから始めること」が、何より大きな変化を生み出します。

難しいことではありません。あなたのペースで大丈夫です。

あなたの身体は、変われる可能性を持っている

どんな状態でも、変われる可能性は必ずあります。

何歳でも、どれだけ症状が長く続いていても、「今から」変わることは可能です。

くまもと整骨院では、あなたの体が元の状態に戻るためのきっかけ作りを大切にしています。

どんな小さな変化でも、それが未来につながる第一歩になると信じています。

私たちはあきらめない治療家でありたい

私たちは「年だから仕方ない」「ヘルニアだから無理」といった言葉で、可能性を閉ざすことはしません。

どんな状態の方でも、本気で向き合い、あきらめずに支えていくことが私たちの役割です。

来院されたすべての方に、前向きな未来を感じてほしい。

そのために、日々技術も心も磨き続けています。

未来のあなたが「やってよかった」と思えるように

このブログをここまで読んでくださったあなたに、心から感謝します。

そしていつか、「あのとき、行動してよかった」と思える日が来ることを願っています。

つらい日々から一歩抜け出す、そのきっかけになれたら嬉しいです。

取手市で椎間板ヘルニアにお悩みの方は、どうぞ一度、くまもと整骨院にご相談ください。

あなたの一歩を、私たちは全力で応援します。