足のむくみ|整体の視点で原因・解消法・セルフケアを徹底解説

夕方になると足が重く、靴下の跡がくっきり残る。そんなお悩み、ありませんか?

足のむくみは、だるさだけでなく、実は眠りにも影響することがあるんです。

原因と対策がわかれば、今夜からでも軽さは取り戻せます。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

最近、足のむくみのご相談が増えています。先日も立ち仕事の患者様が「夕方になると足首がきつい」と来院され、状態の確認で足首の可動域が狭く、ふくらはぎの働きが発揮されにくいことが分かりました。施術のあと「脚がとても軽いです」とお喜びいただけました。この記事でむくみで悩む多くの方の辛さをやわらげることが出来れば幸いです。

目次

- 1. そもそもむくみって何?

- 2. あなたのむくみタイプは?むくみの種類を知ろう

- 3. なぜむくむの?原因はこの3つの視点

- 4. 今のむくみレベルを知ろう かんたんセルフチェック

- 5. 今夜から軽くする 寝る前三分と朝一分の足ケア

- 6. デスクワークのむくみはこう防ぐ

- 7. 立ち仕事でも足は軽くなる

- 8. 長時間移動でもむくませない

- 9. 歩きやすい靴がいちばんの対策 靴とインソールを見直す

- 10. 姿勢と歩き方と骨盤を整えて巡る脚に

- 11. 着圧ソックスを味方にする選び方と使い方

- 12. 冷えを断って巡りを守る 自律神経の整え方

- 13. 食べ方と飲み方でむくみをリセット

- 14. ライフステージ別のポイント

- 15. 運動とストレッチで巡る脚を育てる

- 16. 在宅とオフィスのながらケアで習慣化

- 17. 困ったときの判断目安 当院に相談か医療機関へ受診か

- 18. よくあるむくみの誤解をすっきり解決 Q&A

- 19. 整体でできることを知ろう 柔道整復師のアプローチ

- 20. 足のむくみは取手市くまもと整骨院にご相談ください

- 21. 明日の足を軽くする

1. そもそもむくみって何?

よく足がむくむと言いますが、そもそも「むくみ」とはどのような現象なのでしょうか?

むくみの定義

むくみ(浮腫)とは、皮膚の下の組織間隙に体液(間質液)が過剰にたまって体積が増えた状態です。臨床では指で数秒押して跡(圧痕)が残るかで確かめることがあり、圧痕性か非圧痕性かで性質が異なります。なお、同じ“腫れ”でも脂肪の増加・筋肉の発達・炎症による腫脹とは別の現象です。

やさしく言い換えると、皮膚の下に水分がたまって、足がふくらみ重だるく感じる状態のこと。時間帯で変化しやすいのが特徴で、指で押すと跡がしばらく残る—そんなサインがあれば、むくみと考えて対策を選びやすくなります。

2. あなたのむくみタイプは?むくみの種類を知ろう

まずは「自分はどんなむくみ方をしているのか」をつかみましょう。圧痕の有無/片足か両足か/出る時間帯/どの部位がふくらむか/全身か下半身中心か――この5つを見ると、原因の手がかりが見えてきます。

圧痕(あと)が残るかどうか

指で数秒そっと押して跡が残るなら圧痕性のむくみです。座りっぱなし・立ちっぱなし・締め付けなどで出やすいタイプ。いっぽう、跡が残りにくいなら非圧痕性のことがあり、皮膚や組織の状態が関わる場合もあります。まずはここを確認しておくと、対策の選び方が変わります。

片足か両足か

片足だけがはっきり強いときは、局所の流れ(静脈・リンパ)や関節・筋の使い方の影響を考えます。両足が同程度なら、姿勢や生活リズム、冷え、靴・着圧など全体の要因が関わりやすいです。痛み・熱感・色の変化を伴う片足の急な腫れは、後述の判断目安をご覧ください。

むくみが出る時間帯

朝だけ

起床時から足が張るなら、就寝中の体位・寝具・塩分や水分の摂り方の影響を受けやすい傾向。寝る前の食事量や飲み方の見直しで変化が出ます。

夕方だけ

日中にたまった水分が下に集まる重力+同一姿勢パターン。ふくらはぎの筋ポンプ不足や足首の動きの少なさが要因になりやすいです。

一日中

一日を通して張るなら、要因が複合していることが多め。姿勢・歩き方・靴・冷え・水分塩分のバランスなど、複数を一緒に整えると軽くなります。

どこがふくらむか

足首中心:靴下跡がくっきり。締め付けや座り過ぎの影響が出やすいタイプ。

ふくらはぎ中心:立ち仕事・歩行不足、筋ポンプの働き低下が関与。

足の甲や指:水分が末端にたまりやすい状態。靴のサイズ・形や着圧の強さも見直しポイントです。

全身か、下半身中心か

全身のむくみは、体全体の水分バランスの乱れが関与することがあります。下半身中心なら、重力・姿勢・足首やふくらはぎの働きの影響が大きくなりやすい傾向です。

——ここまでで、ご自身のむくみの型がだいたい見えてきたはずです。タイプが分かると、次に選ぶケアがぐっと絞りやすくなります。

3. なぜむくむの?原因はこの3つの視点

足の水分は、①毛細血管から出る→②静脈とリンパで戻る→③血管や血液のたんぱく質・腎臓・ホルモンなどの器が整える、という仕組みで循環しています。 このうち出る量が増える、戻る力が弱まる、器の働きが乱れるのどこかが崩れると、足もとに水分がたまりやすくなります。 それでは状況別に詳しく見ていきましょう。

ふくらはぎの筋ポンプが弱くなる

歩くたびに縮んでゆるむふくらはぎは、血液やリンパを下から上へ押し上げる“ポンプ”です。長時間の座り・立ちで動きが少ないと、この押し上げが落ちます。すると、下肢の静脈に水圧(静水圧)がかかって「出る」が増え、一方で押し戻す力(戻る)が弱まるため、水分が足もとにたまりやすい状態になります。

よくあるサインは、夕方に重だるい/少し歩くと楽/足を上げると楽。これは戻るが不足している合図です。まずは“こまめに動かすリズム”を作ると、戻るが立ち上がり、出るも抑えられます。

足首の可動が小さく巡りが止まる

足首(とくに背屈)が硬いと、ふくらはぎの収縮と弛緩のリズムが作れません。結果として筋ポンプが働きにくく(戻る↓)、ふくらはぎ側の静脈圧が上がって毛細血管からの染み出し(出る↑)も増えます。

こんな人は要注意:デスク下で足首をほとんど動かさない/階段よりエスカレーターが多い/しゃがみにくい。足首を回す・背屈を出すだけでも“巡りのスイッチ”が入り、戻るが底上げされます。

静脈とリンパの流れが滞る

血液は静脈の弁、体液はリンパ管で心臓側へ戻る設計です。ところが、きつい靴下・ガーターストッキング・足を組む癖・合わない靴などで通り道を圧迫すると、戻るが物理的に妨げられます。戻り渋りが続くと末端の静水圧が上がり、毛細血管からのにじみ(出る↑)も増えて、足首や足の甲がふくらむという順で表れます。

目安:靴下跡がくっきり、甲が張る、くるぶしが埋もれる。圧迫ポイントを外す/サイズを合わせるだけで、戻りやすくなり、出る量も落ち着きます。

冷えと自律神経の乱れが続く

冷えは末梢の血管をぎゅっと縮め、毛細血管の流れを落とします。これは戻るのルートが細くなるイメージで、静脈側の圧が上がり出るも増える悪循環です。さらにストレス・睡眠不足で自律神経が交感優位に傾くと、末梢の血管収縮が続き、戻るが慢性的に弱い状態になります。

サイン:入浴や温めで軽くなる/夜になるほど張る。温めとゆっくり呼吸で自律神経を整えると、戻りやすくなり“ため込みモード”が解除されます。

食事と水分のバランスが崩れる

塩分過多は体内のナトリウム濃度を上げ、水を引き込みやすい(器の調整→ため込み)状態にします。一気飲みは一時的に体液量を増やし、末梢の静水圧が上がって出るが増えます。逆に水分不足でも体は水をため込む方向(器の調整)に傾きます。加えてたんぱく質不足では、血液中のアルブミンが減って血管内に水を引き止める力(器)が弱まり、水が外へ出やすくなります。

サイン:外食・塩辛い食品のあとに指輪や靴がきつい/朝は平気でも夜にパンパン。塩分・飲み方・たんぱく質の3点を整えると、器→出るの流れが安定します。

ホルモンや薬の影響が加わる

生理前・妊娠・産後・更年期などはホルモンの働きで水分をため込みやすい(器の調整)時期です。静脈の緊張が変わり戻るが弱まりやすい面もあります。また、一部の薬(例:種類によっては降圧薬など)では、末梢で毛細血管からの水分移行(出る↑)が増えたり、静脈還流(戻る↓)に影響することがあります。

サイン:時期や服薬にむくみが連動。自己判断で中止せず、処方医・薬剤師に相談して調整しましょう。

複数要因が重なると強く出やすい

実際は単独より“重なり”でむくみます。たとえば、デスクワーク(戻る↓)+冷え(戻る↓&出る↑)+塩分過多(器→出る↑)。

コツは、自分に当てはまる要因を2〜3個に絞ってみること。すると、戻るを上げる/出るを抑える/器を整えるのどこから手をつければ良いかがはっきりします。

4. 今のむくみレベルを知ろう かんたんセルフチェック

足のむくみといっても出方や強さは人それぞれです。ここでは自宅でできる5つの確認方法を通して、自分のむくみの程度を把握していきましょう。最後に点数を合計して、5段階のむくみレベルをチェックします。

むくみが出る時間帯で方向性をつかむ

- 朝だけ … 1点。夜間の姿勢や遅い時間の食事・水分が関与することが多いです。

- 夕方だけ … 2点。重力と同じ姿勢の影響で、筋ポンプ不足や循環停滞が考えられます。

- 一日中 … 3点。複数要因が重なっているサインです。

左右差を確認する

- 左右同じくらい … 1点。全身的な要因や生活習慣に関わるケースです。

- 片足だけ強い … 3点。血流やリンパの偏り、圧迫などが関わっている可能性があります。急な腫れや痛みを伴う場合は受診を検討してください。

一番張る部位を特定する

- 足首 … 1点。靴下や座り過ぎの圧迫が影響します。

- ふくらはぎ … 2点。立ち仕事や歩行不足で筋ポンプが働きにくい状態です。

- 足の甲や指 … 3点。靴や着圧の強さの影響を受けています。

靴下跡の戻り時間を見る

- 0〜3秒で消える … 1点。軽いむくみ。

- 4〜10秒で消える … 2点。中くらいのむくみ。

- 10秒以上残る … 3点。強いむくみ。

足上げで軽くなるかを試す

仰向けで横になり、足をクッションやタオルに乗せて心臓より少し高くして1〜2分。

- 軽くなる … 1点。血液やリンパを戻す力が弱いタイプです。

- あまり変わらない … 3点。血管の外に水分が出やすい、または体の調整機能が影響しています。

チェック結果を整理してみよう

合計点でむくみレベルを確認できます。

- 5〜6点 → レベル1(軽い):生活の工夫で改善しやすい段階。

- 7〜8点 → レベル2(やや軽い):ケアを始めると変化が出やすい。

- 9〜10点 → レベル3(中くらい):日常的な対策が必要な段階。

- 11〜12点 → レベル4(やや強い):複数の要因が関与。重点的に整える必要があります。

- 13〜15点 → レベル5(強め):強いむくみ。セルフケアを優先し、気になる場合はご相談ください。

このセルフチェックで、自分のむくみのおおよその段階をつかむことができます。

5. 今夜から軽くする 寝る前三分と朝一分の足ケア

むくみを軽くするには、毎日の習慣が大切です。強い力で揉む必要はなく、短時間でやさしく行うケアの方が効果的に続けられます。ここでは、寝る前と朝の合計4分でできるシンプルな方法を紹介します。

寝る前の足上げ

仰向けになり、足をクッションや丸めたタオルに乗せて心臓より10〜15cm高く保ちます。2〜3分でOKです。ふくらはぎに溜まった血液やリンパが心臓に戻りやすくなり、足の重さが抜けていきます。腰が反りやすい方は膝の下に小さなタオルを敷くと楽に続けられます。毎日続けると「翌朝の靴の履きやすさ」が変わってきます。

足首ポンプ

布団の中で、足首をつま先を伸ばす・かかとを突き出す動きをゆっくり20回繰り返します。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たし、下半身に溜まった血液や水分を戻すサポートをします。呼吸に合わせて「吸うときに足首を伸ばす、吐くときにかかとを押し出す」とリズムが整いやすく、リラックス効果も高まります。

朝の足指グーパー

目が覚めたら、布団の中で足の指をグーとパーに10回×2セット。パーのときは思い切り指を広げ、グーのときはしっかり丸めます。足先の毛細血管まで血流が届きやすくなり、一日のスタートを軽く迎えられます。冷え性の方は、布団の中で軽く足首を回すとさらに効果的です。

ゆっくりした呼吸で整える

寝る前に腹式呼吸を5回。お腹をふくらませるように息を吸い、ゆっくり吐き切ります。この呼吸に合わせて足首を数回動かすと、自律神経が落ち着き、めぐりと眠りが同時に整います。「眠りにつきやすくなった」と感じる方も多い方法です。

入浴のコツ

ぬるめのお湯(38〜40℃)に10分ほど浸かると、足先まで血流が行き渡ります。お湯の中で足首を10回回す・指を軽く動かすとさらに効果的です。忙しい日は足湯でも構いません。シャワーだけで済ませる日が続くと足の冷えやむくみは強まりやすいので、可能な限り湯船に浸かりましょう。

就寝時の足枕

寝るときにふくらはぎからかかとまでを10cmほど高くするようにタオルやクッションを置きます。自然に重力がサポートし、寝ている間も足のめぐりが保たれます。高さが合わないと腰や膝に負担がかかるので、気持ちよく感じる程度を目安にしましょう。

強い揉みや締め付けや脱水は避ける

むくむとつい強く揉みたくなりますが、血管やリンパを痛めてしまうことがあります。寝るときにきつい靴下や着圧ソックスを長時間使うのも逆効果です。また「夜は水分を控えた方が良い」と思っている方も多いですが、極端に我慢すると脱水を招き、かえってむくみやすくなります。寝る前はコップ半分程度の常温水で十分です。

無理なく続ける

大切なのは「毎日できることを少しずつ」です。全部やらなくても構いません。今日は足上げだけ、明日は足指グーパーも、と気軽に取り入れていけば、1週間後・1か月後の足の軽さは確実に変わってきます。

6. デスクワークのむくみはこう防ぐ

長時間のデスクワークは足を動かす機会が減り、むくみが溜まりやすくなります。血液やリンパを押し戻すふくらはぎのポンプが働かず、夕方になると靴下の跡がくっきり…という経験はありませんか?ここでは、仕事中でも無理なく取り入れられる方法を紹介します。

60分ごとの立ち上がりを合図にする

1時間に1回を目安に、席を立って歩きましょう。コピーや給湯、トイレのタイミングを「立ち上がりの合図」と決めると習慣化しやすいです。ほんの1〜2分歩くだけでふくらはぎの筋肉が動き、血流がリセットされます。座りっぱなしを崩すことが最大のポイントです。

デスク下フットポンプを習慣にする

座ったまま足首を上下に動かす「フットポンプ」を1時間に20〜30回行います。つま先を引き上げる、かかとを押し出すを交互に繰り返すだけでOK。ふくらはぎの筋肉が働き、ポンプ作用で下半身の血流が促されます。デスク下で周囲に気づかれずにできるのも続けやすい理由です。

足元の圧迫を避ける配置に整える

椅子の脚やカバンで足元が狭くなると、血流やリンパの流れが妨げられます。足首やふくらはぎを圧迫しないように足元を整理しましょう。靴やパンプスが窮屈なときは一時的に脱いで足首をほぐすのも有効です。足が組みやすい人はクッションを置いて「組みにくい環境」を作ると改善しやすくなります。

在宅の冷え対策で足首を守る

テレワークで冷房が効きすぎて足首が冷えると、血流が滞りむくみやすくなります。膝掛けやレッグウォーマーを使い、冷えを防ぎましょう。特に足首は全身の血流に関わるポイントなので、冷やさない工夫が大切です。夏場でも足元だけは温める習慣をつけると変化が出やすいです。

座り過ぎを区切って巡りを保つ

「あと少し」と座り続けてしまうと、気づかないうちに数時間経っていることもあります。タイマーやアプリで区切りをつける、通話のときは立ち上がるなど工夫をしましょう。立つ・歩く・足首を動かす、この小さな動きの積み重ねが、夕方の足の重さを左右します。

7. 立ち仕事でも足は軽くなる

レジやフロア、厨房や工場で、ほとんど座れない時間帯が続くと 足のむくみ が気になりますよね。重力の影響で下にたまりやすく、動きが少ないほど戻りにくくなります。でも、仕事中でもできる小さな工夫で、夕方の重さはしっかり変えられます。

体重移動でふくらはぎの負担を分散する

片足に体重をかけっぱなしだと、ふくらはぎが固まってポンプが働きにくくなります。足幅は肩幅、膝を軽くゆるめ、左右にゆっくり体重を移してください。右へ3呼吸、左へ3呼吸を目安に 30〜60秒。親指の付け根からかかとまで“面”で床を感じられたら成功です。狭い売り場でも、お客様対応の合間に静かに行えます。終わった直後に足先が温かくなれば効いています。

足指を使う立ち方に変える

かかと体重のままだと、ふくらはぎの上下動が起きにくく巡りが滞ります。立ったまま足指をパーに開き、母趾球・小趾球・かかとの三点で床をそっと押すだけで OK。比率は 3:3:4 を目安にし、体を前に倒さないこと。足首がわずかに動き、ふくらはぎが自動的に“ポンプ”のように働きます。安全靴やヒールでも、靴の中で指が少し動く余地をつくる意識がポイントです。

床と靴底の環境を見直す

硬い床に薄い靴底だと衝撃が直撃し、足裏がこわばって巡りが落ちます。可能であれば立ち位置に薄手のクッションマットを敷き、靴には薄いクッションタイプのインソールを一枚。土踏まずを強く押し上げるものより、前足部と踵の衝撃を和らげるタイプが扱いやすいです。靴ひもは甲の頂点で一度きゅっと締め直し、かかとが浮かないように。これだけで足首の可動が出て、ふくらはぎの動きが増えます。

休憩のたびに三十秒リセットを入れる

バックヤードやトイレの行き帰りで 30 秒だけ。両足のかかと上げをゆっくり 10 回×2 セット、終わったら足首回しを各方向 10 回。余裕があれば壁に手をつき、片足を後ろに引くふくらはぎストレッチを 15 秒。呼吸は止めずに、痛みが出ない範囲で。終わった直後に靴下跡が薄くなる感覚があれば、戻す力が上がっています。

同じ姿勢を続けない工夫をする

「動く合図」を仕事の流れに重ねると続きます。会計 1 名ごとにつま先立ち 5 回、棚 1 列ごとに膝を 2 回だけ軽く曲げ伸ばし、電話対応の前後で体重移動 30 秒。小刻みに動かす仕組みを足すほど、立ち仕事でも足が軽く保てます。完璧を目指す必要はありません。できるタイミングで、できる回数を積み重ねていきましょう。

8. 長時間移動でもむくませない

新幹線や飛行機、長距離バスで長時間移動すると、降りるころには足のむくみがつらくなりませんか?同じ姿勢が続くと、下にたまった水分を戻す力が弱まりやすくなります。ここでは、移動中でも実行しやすい方法を順番にお伝えします。

乗り物内で足首運動をルール化する

座りっぱなしでもできる一番の味方は 足首運動 です。忘れないために「時計の長針が 12 を指すたび」「アナウンスのあと」など、合図を決めませんか?

やり方

- つま先を前に伸ばす → かかとを押し出すをゆっくり 20 回。

- つま先で円を描くように内回し 10 回、外回し 10 回。

- 余裕があればつま先上げ 10 回も追加。

目安は30〜45 分ごと。ふくらはぎの“ポンプ”が働き、下にたまった水分を心臓へ戻しやすくなります。

水分と塩分をこまめに整える

「むくむから水を我慢」は逆効果です。水分が不足すると体はため込みやすくなります。塩分が多いと余計に水を引き込みます。どう整えれば良いでしょうか?

- 乗車前から一口ずつこまめに飲む(常温の水か無糖のお茶)。

- 機内や車内では一度にゴクゴク飲まない。1〜2 口を 15〜20 分おきが目安。

- しょっぱいスナック・カップ麺・アルコールは控えめに。のどが乾いたらまず水を。

- トイレが気になる方は、発車直前の大量摂取を避け、乗車 30 分前から少量ずつに切り替えましょう。

こうすると「出る量」と「戻す力」のバランスが整い、むくみにくくなります。

到着後は歩く 入浴 足上げ の三手順

到着後の最初の 30 分をどう使うかで、脚の軽さが変わります。

1)歩く:荷物を置いたら5〜10 分だけ歩きます。ふくらはぎを動かして“戻す力”を立ち上げます。

2)入浴:可能ならぬるめ 10 分の湯船。温めることで末端まで巡りが回ります。シャワーのみなら、ふくらはぎに30 秒ずつお湯を当てましょう。

3)足上げ:仰向けで足を心臓より 10〜15cm 高く、2〜3 分。クッションや丸めたタオルに乗せれば十分です。

「歩く → 温める → 足上げ」の順にすると、たまった水分が抜けやすくなります。

シートと荷物の置き方で脚を潰さない

膝裏や足首のシート圧迫、足元の荷物の置き方で巡りは大きく変わります。

- 膝裏が座面に食い込むと静脈が押されます。背もたれ角度を少し起こし、腰に薄いタオルを入れて骨盤を立てましょう。

- 足元に大きな荷物を置くと足首が動かず、ふくらはぎが働きません。荷物は頭上や前方のラックへ。

- ベルトやガードル、きつい靴下は移動中だけゆるめる。圧迫ポイントを減らすだけで、足首の跡が薄くなります。

- 通路側なら、立ちやすいタイミングで数十歩だけ歩くとさらに効果的です。

前 中 後 を一連の流れにする

前(出発前)

乗車前にトイレを済ませ、足首運動を 10 回。飲み物は一口で止めておく。

中(移動中)

30〜45 分ごとに足首運動。可能ならつま先立ち 5 回(座席でかかと上げ)。水分は一口ずつ。

後(到着後)

5〜10 分歩く → 入浴 10 分 → 足上げ 2〜3 分。

この「前・中・後」をつなげるだけで、長時間移動のむくみは大きく抑えられます。無理なくできる所から始めませんか?

9. 歩きやすい靴がいちばんの対策 靴とインソールを見直す

毎日いちばん長く身につけているのは何でしょうか?そう、靴です。合う靴はふくらはぎのポンプを自然に働かせ、足のむくみを助けます。反対に合わない靴は、一日中ずっと足首や甲を圧迫し続けます。まずはここから整えましょう!

こんな靴は見直しが必要

「なんとなく我慢して履いている靴」はありませんか?以下の項目に当てはまるほど、循環は悪くなります。

先が細い

つま先が圧迫されると、足の甲や指に水分がたまりやすくなります。立って指を軽く動かし、指が自由に開くかを確認しましょう。開けないならサイズか形の見直しです。

硬い

靴底や甲が硬すぎると、足首の可動が出にくく、ふくらはぎの上下動が起こりません。曲げてみて、親指の付け根あたりで適度に曲がるかをチェックしましょう。

緩い

緩い靴は「かかと浮き → 余計な力で踏ん張る → ふくらはぎが固まる」の流れになりがちです。靴ひもを甲の頂点で一度“きゅっ”と締め直すだけで足首の動きが変わります。

かかとが抜ける

歩くたびにかかとがパコパコ浮くと、足首を固定しようとしてふくらはぎが疲れます。ヒールカウンター(かかと周り)が適度に硬い靴に変えると安定します。

正しい足の測り方

「何センチか」だけでは足りません。長さ・幅・甲・かかとの4点で選ぶと失敗が減ります。

長さ

夕方、立った状態で測ります。最長の指の先からかかとまでを計測し、5〜10mmのゆとりが目安です。左右で大きい方に合わせます。

幅

小指の付け根から親指の付け根までの横幅。履いたときに小指側が外へ張り出さないか、甲の内側に痛みが出ないかを確認します。幅が足りないと甲や指がむくみやすくなります。

甲

甲が高いと、紐やストラップが圧迫のポイントになります。試着時は昼〜夕方に、普段の靴下で。立って前後に体重移動をしても食い込みが出ないことを確かめましょう。

かかと

かかとをトントンと合わせ、紐を結んだ状態でかかとが1cm以上上下しないかをチェック。抜けるならサイズか靴型が合っていません。

アーチサポートで前足部の負担を分散する

インソールを入れると、前足部に集中しがちな圧が分散され、足のむくみの出方が変わります。

選び方のコツは、“持ち上げすぎない”アーチ。入れてすぐ「土踏まずが痛い」「当たって気になる」なら、そのインソールは合っていません。足裏全体にふんわり均一に体重が乗るものを選びましょう。厚みは靴の余裕と相談し、前足部と踵のクッション性を優先します。

仕事靴と休日靴をローテーションする

同じ靴を連日履いていませんか?中底のクッションは24時間で元に戻り切らないことが多く、連続使用で硬く感じやすくなります。最低2足で交互に履くと、足裏の負担が分散され、ふくらはぎの疲れも溜まりにくくなります。雨の日用も含めて用途別ローテーションが理想です。

合う靴で歩きが変わる

合う靴は、足首が自然に動き、ふくらはぎがポンプとして働きます。結果として、夕方の足のむくみが軽くなり、歩幅も呼吸も楽になります。「まず靴から」――それだけで、毎日の巡りは確実に変わります。気になる靴があれば、靴とインソールの見直しから始めましょう。

10. 姿勢と歩き方と骨盤を整えて巡る脚に

姿勢や歩き方、そして骨盤の位置は、ふくらはぎの“戻す力”に直結します。猫背や反り腰のまま歩いていませんか?体の連動が整うと、夕方の足のむくみは目に見えて変わります。

猫背や反り腰が巡りに与える影響を知る

猫背は胸郭がしぼみ、呼吸が浅くなり、横隔膜が働きにくくなります。反り腰は骨盤が前に傾き、太もも前と腰ばかりに力が入りがち。どちらもふくらはぎの上下動が出にくく、下半身のめぐりが滞ります。

チェック方法

壁にかかと・お尻・背中・後頭部をそっとつけて立てますか?腰の隙間は手のひら一枚分が目安です。頭が前に落ちる、隙間が大きすぎる(反り腰)なら、姿勢がめぐりを邪魔しているサインです。

整え方のコツ

みぞおちを軽く引き上げる意識で、骨盤をニュートラルに。肩を後ろへ引くのではなく、鎖骨を横に広げるつもりで胸郭を開きます。呼吸は鼻から3秒吸って、6秒吐くを3回。この直後に足先が温かくなれば、巡りが上がっています。

足首から股関節体幹へ整える順番を守る

固まった順にほぐすのではなく、足首 → ふくらはぎ → 股関節 → 体幹の順で“連動”を作るのが近道です。順番を逆にすると、骨盤や腰で頑張ってしまい、足が余計に張りやすくなります。

手順

- 足首:座って足首をゆっくり上下20回、内外回し各10回。

- ふくらはぎ:壁に手、片足を後ろへ引き15〜20秒のストレッチを左右2回。

- 股関節:椅子から立ち座りを10回。膝が内外にぶれないよう、つま先正面を意識。

- 体幹(呼吸):鼻吸気で肋骨を横に広げ、口呼気でお腹を軽く凹ませる3呼吸。

この4ステップを朝と夕方に行うだけで、歩き出しの軽さが違います。

歩幅と着地の癖を直す

オーバーストライド(歩幅の出し過ぎ)や、つま先が外を向く癖はありませんか?着地衝撃が強くなり、足首が固まり、ふくらはぎが働きにくくなります。

チェックと整え方

- チェック:スマホの画面に自分の足元を映し、数歩だけ撮ってみます。つま先が外に流れていませんか?歩幅は大きすぎませんか?

- 整え方:

- かかとに「静かに触れる」→足裏全体→親指でそっと押し出すの順で体重移動。

- 歩幅は「肘を後ろへ軽く引く」だけで自然に決まります。脚で前へ“突き出さない”のがコツ。

- 1日5分、この意識だけで歩く練習を。呼吸が乱れず、肩が上がらない歩きが正解です。

O脚やX脚のねじれをほどく

太ももやすねのねじれは、膝内側や足首周りを圧迫し、足のむくみの温床になります。まずは正面向きの“軸”を取り戻しましょう。

チェック

足をこぶし一個ぶん開き、膝のお皿が正面を向くように立てますか?つま先が外(O脚傾向)や内(X脚傾向)に流れるなら、ねじれの影響が出ています。

整え方

- 内転筋+外旋筋のスイッチ:膝の間に薄いクッションを挟み、椅子から立ち座り10回。膝が内外へ倒れないように。

- つま先正面ドリル:壁に手を添え、つま先を正面にそろえたままかかと上げ10回×2。膝頭が前に向く感覚を覚えます。

- 痛みが出る場合は中止し、回数と負荷を下げて再開してください。

体の使い方を整えると脚は軽くなる

結局のところ、姿勢・歩き方・骨盤が整うと、ふくらはぎが“自然に”働きます。結果として足のむくみは溜まりにくくなり、同じ距離でも疲れ方が変わります。まずは足首 → ふくらはぎ → 股関節 → 体幹の順番を1セット、そして歩幅と着地を静かに。これだけで、今日の足取りは確かに軽くなります。

11. 着圧ソックスを味方にする選び方と使い方

着圧ソックスは、ふくらはぎの“押し戻す力”を手伝って足のむくみを和らげる心強い道具です。強い圧を選べば正解、というわけではありません。あなたの生活に合った強さ・サイズ・使い方をそろえてこそ効果が出ます。はじめに結論を一言で言うと、合う圧×合うサイズ×正しい場面です。

圧の目安を理解する

強ければ効く、と思っていませんか?むしろ必要十分な圧を選ぶほうが続きます。目安は次のとおりです。

日常・はじめて

15〜20 mmHg(約 20〜27 hPa)。夕方のだるさ対策に向きます。まずはここから試すと無理なく続けやすいです。

デスクワーク・立ち仕事・移動

20〜30 mmHg(約 27〜40 hPa)。同じ姿勢が続く場面で、ふくらはぎのポンプを後押しします。履き口の食い込みがないものを選びましょう。

さらに強い圧が必要だと感じる場合

自己判断で上げるのは避けましょう。医師や薬剤師に相談して、体質や既往に合う圧を選ぶのが安全です。

サイズの測り方を押さえる

効かせる条件の第一はサイズが合っていることです。大きすぎても小さすぎても効果は落ちます。

計測のタイミング

むくみが比較的少ない午前中に測ります。普段と同じ厚さの靴下で OK です。

測る場所

- 足首の最も細い所

- ふくらはぎの最も太い所

- かかと〜膝下までの長さ

この3点をメジャーで測り、メーカーのサイズ表にそのまま当てはめるのが基本です。迷ったら“きつ過ぎる”より一つ上へ。

履き方のコツ

「たぐり寄せ → つま先 → かかと → 足首 → ふくらはぎ」の順。シワや折り返しを作らないことが効きの差になります。

仕事移動就寝で使い分ける

同じ一足で 24 時間万能、は狙いません。場面ごとに使い分けましょう!

仕事(座り/立ち)

目安は15〜20または20〜30 mmHg。お昼休みに一度外して肌を確認できると安心です。きつさや赤みがあれば、その日は弱い圧に切り替えましょう。

長時間移動

30〜45 分ごとに足首運動とセットで。履き口が食い込まないこと、足先に余裕があることを優先します。到着後は歩く → 入浴 → 足上げの順でリセットすると、効果が長持ちします。

就寝

基本は就寝中の着用はしません。体を動かさない時間帯は局所圧になりやすく、肌トラブルの原因になります。冷えが強い方は非着圧のルームソックスやゆるい保温レッグウォーマーで代用し、朝は外しましょう。

肌トラブルへの注意点を知る

赤み・かゆみ・痛み・跡のくい込みはサインです。毎日の着脱時に肌をチェックしましょう。履き口の折り返しは NG(輪ゴムのような局所圧になります)。かかと位置のずれ・ねじれは血行を妨げるので、違和感があればすぐ直すか外すが基本です。乾燥肌は入浴後に保湿を。

医療用が必要な場合を知る

次のケースは医療用の弾性ストッキングを医師の指示で使います。

下肢静脈瘤、手術前後の静脈血栓予防、リンパの流れの問題がある場合、妊娠・産後で強いむくみが続く場合など。市販の圧で効果が乏しい、または肌トラブルが出るときも相談してください。

正しく使えば頼れる

朝に正しいサイズをすっと履く、シワを作らない、日中一度は肌を見る――この小さな積み重ねで、夕方の足のむくみは確実に変わります。あなたの一日に合う着圧ソックスを味方につけて、無理なく続けていきましょう。

12. 冷えを断って巡りを守る 自律神経の整え方

冷えがあると、夕方の足のむくみが強くなりやすいと感じませんか?からだは“温かい→血管が開く→巡りが上がる”という順で変わります。ポイントは、末端だけでなく自律神経ごと「温めやすい状態」に整えることです。

足首と足先を冷やさない工夫を足す

まず守りたいのは足首と足先。ここが冷えると、ふくらはぎの“戻す力”が落ちます。

薄手で長めの靴下+レッグウォーマーの重ね方がおすすめ。肌に触れる一枚目は吸湿性の高い素材、外側は保温性の高いものにすると、汗冷えを防ぎつつ温かさが長持ちします。職場では膝掛けを脛(すね)まで下ろして掛けると、足首周りの血管が守られます。サンダルや浅いパンプスの日は、つま先カバーを一枚しのばせるだけでも違いが出ます。

冷房下の温め方を決める

冷房の風が足首に直接当たっていませんか?直風は巡りを一気に落とします。席替えが難しければ、風よけ(カーディガンや薄いブランケット)をデスク下の壁側に垂らすだけでも風の通り道を変えられます。

在宅なら、設定温度は体感で調整しつつ、足元だけは局所的に温めるのがコツ。電気ひざ掛けは弱設定で十分です。温度を上げすぎて汗をかくと、汗が冷えて逆効果になりやすいので、「温かいけれど汗ばまない」ラインを探しましょう。

寝る前の呼吸で切り替える

夜は“休むモード”に自律神経を切り替えると、末端の血管が開いて巡りが上がります。

やり方:仰向けで楽な姿勢。片手をお腹、片手を胸に。

- 4秒かけて鼻から吸う(お腹がふわっと上がる)

- 6秒かけて口から吐く(お腹をやさしく凹ませる)

- これを5〜8呼吸。

吐く方を長くすると、からだが緩み、足先がぽかっと温かくなってきます。寝つきが悪い夜ほど、回数を少しだけ増やして試してください。

生活リズムを整える

バラバラの生活は自律神経のリズムも乱しがちです。完璧は不要、毎日同じ時刻に“起きる”だけでも効果があります。朝いちに窓辺の光を2〜3分浴びる、夕方に10分だけ歩く、入浴は就寝の60〜90分前を目安に。カフェインは午後遅くに増やさないよう意識すると、夜の冷え込みが和らぎます。スマホは就寝30〜60分前に一度置いて、呼吸の時間に切り替えましょう。

体温を保って巡らせる

“温める”と“保つ”は別ものです。温めたら、体幹(腰回り・下腹)を薄く守って熱を逃がさない工夫を。室内外の移動が多い日は重ね着で微調整、雨で靴下が濡れたらすぐ交換。帰宅後に足湯(38〜40℃で5〜10分)をすると、足首より先が先に温まり、ふくらはぎの動きが出やすくなります。温めすぎて汗ばむと逆に冷えるので、「温かいけれど汗は出ない」状態を目安にしてください。

小さな温めとリズム作りを積み重ねると、同じ一日でも足のむくみの出方は変わります。できるところから一つ、今日の夜に取り入れてみませんか?

13. 食べ方と飲み方でむくみをリセット

食事と水分のとり方を少し変えるだけで、夕方の足のむくみは軽くできます。何から始めると良いか、今日からできる順番で一緒に整えませんか?

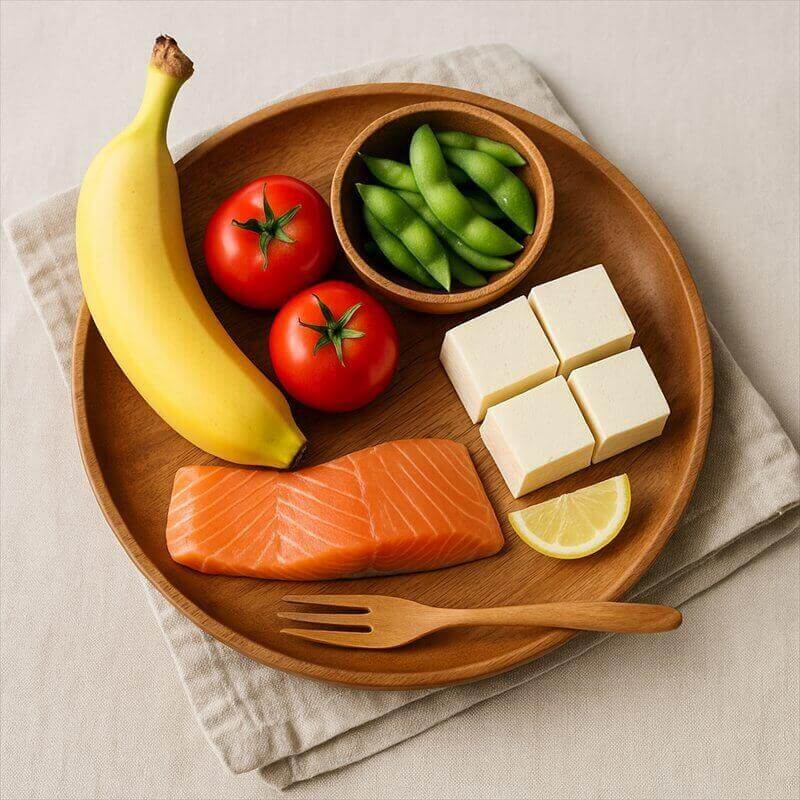

むくみに良い栄養素

からだの水分バランスは、ミネラルとたんぱく質が土台です。まずはむくみに良い栄養素を毎食に少しずつ足していきましょう。

カリウム

カリウムは、余分な塩分を体の外へ出すのを助け、水分バランスを整えます。

目安は「毎食どれか一つ」。バナナ小1本、トマト中1個、ほうれん草のおひたし小鉢、枝豆ひと握り、じゃがいも中1個など。塩を足しすぎず、素材の味+酢やレモン、ハーブで風味づけすると続けやすいですよ。

マグネシウム

マグネシウムは、血管や筋の働きを助け、こわばりをゆるめます。

アーモンドやくるみひと握り、納豆1パック、豆腐半丁、わかめやひじきの小鉢、全粒穀物のパンをどこか一食に。間食をナッツに替えるだけでも、ふくらはぎの張りがやわらぐ方が多いです。

カルシウム

カルシウムは、血管や筋の収縮・弛緩のバランスに関わります。

牛乳またはヨーグルト200ml、小魚やしらす大さじ2、木綿豆腐半丁などを毎日どこかで。乳製品が苦手なら、小魚+大豆製品の組み合わせがおすすめです。

たんぱく質をしっかり摂る

血液中のアルブミン(たんぱく質)は、水分を血管内に保つ“押さえ役”です。足がむくみやすい方ほど、各食で手のひら1枚分の主菜を意識しませんか?

魚・鶏むね・卵・大豆製品をローテーション。朝を抜きがちな方は、卵1個+ヨーグルトや納豆+豆腐の味噌汁のように、まずは朝に一品足すだけでも違いが出ます。

塩分と糖質とアルコールを見直す

塩辛い食事が続くと、からだは水を抱え込みます。塩分は“減らす”より置き換えるが続くコツです。

しょうゆは小皿で香りづけ、だし・酢・レモン・香味野菜で満足感を出す。麺類のスープは残す、漬物や加工肉は回数を減らす。

糖質は“質とタイミング”。白いパンや甘い飲料を頻繁にとると、むくみやすい方も。主食は白→茶色(雑穀・全粒)へ少しずつ。

アルコールは脱水→飲み直しでかえってむくみにつながりがち。飲む日は水を同量はさみ、夜遅い時間は控えめにできると安心です。

こまめに少しずつ飲む習慣にする

「たくさん飲めば良い」「我慢すれば良い」どちらも極端です。こまめに、少しずつが基本。

目安はひと口〜コップ半分を30〜60分おき。のどが渇き切る前に、常温の水か無糖のお茶を。外出や移動の前に一気飲みするより、出発30分前から小分けにするとむくみにくくなります。甘い飲み物は“ときどき”にしましょう。

入れると出すのバランスを整える

食べたり飲んだりした分は、動く・汗をかく・トイレに行くことで自然に整います。ここが止まると、体の調整(器)が重たくなり、足のむくみが続きやすくなりませんか?

今日の合図は三つだけ。

- 食事はカリウム食材を毎食一つ+手のひら1枚のたんぱく質。

- 飲み物はこまめにひと口〜半分、夜遅くの一気飲みは避ける。

- 食後に3分歩く、入浴はぬるめ10分で温めて、寝る前に足上げ2分。

“入れる”と“出す”の釣り合いがとれると、翌朝の靴がすっと入ります。今日できる一歩から始めませんか?

14. ライフステージ別のポイント

ライフステージごとにホルモンや自律神経のはたらきが変わり、足のむくみの出方も変わります。無理をせず、その時期のからだに合わせて整えましょう。

生理前のむくみに合わせて工夫する

生理前は水分をため込みやすく、夕方に張りやすくなりませんか?この時期は「ため込みを増やさない」「戻る力を助ける」の二本立てが合います。

食べ方のコツ:夕食は塩分を控えめにし、カリウムとたんぱく質を“少しずつ”足します。例として、トマトや枝豆、豆腐を一品。甘い飲み物やアルコールは控えめに。

過ごし方のコツ:きついウエストや足首の締め付けを避け、入浴はぬるめで10分。寝る前に足上げ2分と足首のゆっくり運動を。日中は 着圧ソックス を弱めの圧で、就寝時は外します。

妊娠中の安全な対策を守る

妊娠中は増えた血液量や子宮の圧迫で、下半身に水分がたまりやすくなります。まずは姿勢と圧迫のコントロールから。

安全な姿勢:左向きで横になる姿勢(左側臥位)は下大静脈の圧迫を減らし、戻りを助けます。座るときは膝を深く曲げ過ぎず、足元に小さな台を置いて足首を動かせる余地を。

日常の工夫:長時間立つ・座るが続く日は30〜45分ごとに足首運動。水分は一口ずつこまめに。強い揉みは避け、圧は医師や助産師の指示に従って選びましょう。

産後の抱っこや授乳の姿勢を整える

産後は体液バランスが揺れやすく、抱っこや授乳の姿勢で下肢の循環が止まりがちです。

抱っこ:左右の腕を“固定役”にし過ぎず、交互に持ち替える習慣を。骨盤を前に突き出さず、両足裏で床を静かに押す感覚を保ちます。

授乳:腰〜足が沈み込まない椅子に座り、足元に台を置いて膝角度をゆるめます。授乳1セットのあいだに、つま先上げ10回をゆっくり。水分は常温をこまめに。強い締め付けの骨盤ベルトは長時間連続で使わず、楽に呼吸できる範囲で。

更年期の体温調整に合わせて整える

更年期は体温調整と自律神経の波で、日によってむくみ方が変わりやすい時期です。

整え方:重ね着で細かく調整し、汗ばむ前に一枚脱げる準備を。呼吸は「4秒鼻吸気・6秒口呼気」を5〜8呼吸、朝晩で。就寝は60〜90分前に入浴(38〜40℃)し、寝る前に足上げ2分。カフェインは午後遅くを避け、夜の塩分と一気飲みを控えると翌朝が楽になります。

無理しない段階ケアに切り替える

その日の体調に合わせて、段階的に選びます。

段階1(環境):締め付けを一つ外す、足元だけ温める、座面や足台を調整して膝裏の圧迫を避ける。

段階2(動き):足首をゆっくり上下20回、つま先立ち5〜10回を“合図”に重ねる。歩けるときは静かな歩行を5分。

段階3(サポート):日中は 着圧ソックス を適切な圧で、夜は外す。むくみが強い日は入浴10分+足上げ2〜3分をセットに。

「全部やる」より「今日はこれだけ」と決めて積み重ねて行きましょう!小さな一歩でも、続けるほど脚は軽くなります。

15. 運動とストレッチで巡る脚を育てる

「運動は苦手…」という方でも大丈夫です。ふくらはぎや足首をやさしく繰り返し動かすだけで、夕方の足のむくみは変わります。ポイントは“短く、こまめに、痛みなく”。続けやすい形に整えていきましょう。

カーフレイズを少量高頻度で行う

ふくらはぎを上下に動かす カーフレイズ は、下から上へ押し戻す 筋ポンプ を育てます。強い負荷より、こまめに回数を重ねる方が効果的です。

やり方

壁やイスに指先で触れて立ち、かかとを静かに上げ下げします。上で1秒止める→ゆっくり下ろす。反動は使いません。

回数と頻度

10回を目安に、朝・昼・夕のどこかで1〜3セット。合計で30〜60回/日を目指すと、無理なく続きます。

コツと注意

かかとを下ろしたときに床でドンと止めない、つま先は正面、呼吸は止めない。ふくらはぎがつりやすい方は、まず椅子に座って座位カーフレイズから始めましょう。

足首の背屈と底屈を丁寧に動かす

足首が硬いと巡りのリズムが作れません。背屈(つま先を起こす)と底屈(つま先を伸ばす)を端までやさしく往復します。

やり方

椅子に座り、かかとを床に置いたまま、つま先をゆっくり起こす→ゆっくり伸ばす。端で1秒小休止。左右それぞれ行います。

回数と頻度

各20回を1〜2セット、できれば毎食後や休憩のたびに。デスク下でもOKです。

コツと注意

指だけ丸めない、すねが前に突っ込み過ぎない。足の甲やアキレス腱に鋭い痛みが出るときは中止し、回数を減らして再開します。

太もも裏と腸腰筋を伸ばす

太もも裏(ハムストリングス)と腸腰筋の硬さは、骨盤の傾きを乱し、下肢の巡りを落とします。“前の張りを抜き、後ろを伸ばす”バランスが鍵です。

太もも裏(ハムストリングス)

仰向けで片脚を上げ、タオルを足裏に掛けて息を吐きながら軽く引きます。膝は少し曲がっていてOK。15〜20秒×2回/側。

腸腰筋

片膝立ちのランジ姿勢で、骨盤を前に突き出さずに体を上に伸ばす意識。前脚の膝はつま先より前に出さない。15〜20秒×2回/側。

コツと注意

痛みはゼロ〜軽い張りにとどめます。呼吸を止めない、反動をつけない。ストレッチ後に足先が温かくなれば、めぐりが上がっています。

短時間でも毎日続ける設計にする

三日坊主にならないように“続く仕組み”をつくりましょう。

続ける工夫

歯みがき中は足首20回、電子レンジ待ちにカーフレイズ10回、入浴後にストレッチ各20秒。生活の動作に合図を埋め込むと定着します。痛みや疲労がある日は回数を半分にしてもOK。止めないことがいちばんの近道です。

筋ポンプを育てて巡りを上げる

結論はシンプルです。ふくらはぎの筋ポンプを毎日少しずつ育てると、日中ずっと下にたまりがちな水分が“戻りやすい脚”に変わります。朝に カーフレイズ、日中に 足首の背屈と底屈、夜に 太もも裏と腸腰筋のストレッチ。この小さな積み重ねが、夕方の足のむくみを確実に軽くします。

16. 在宅とオフィスのながらケアで習慣化

家や職場でも、動きをほんの少し足すだけで 足のむくみ は変わります。大事なのは「思い出す合図」と「やる量の目安」を決めて、無理なく続けること。今日から少しずつ始めてみましょう。

立ち上がりの合図を設定する

電話の前後、メール送信後、印刷待ち、キッチンタイマーなど、仕事の区切り=立ち上がる合図にします。立ったら60〜90秒だけ動かしてみましょう。つま先立ち5回+足首の上下20回、最後にその場で20歩。ふくらはぎが温かくなればOKです。「時間がない時は短めでも大丈夫、でもゼロにしない」のがコツです。

トイレついでに階段を一往復

トイレの帰りに階段を上下 1 往復してみましょう!

安全のため手すりを使い、ゆっくり 30〜60秒。階段がなければ、踊り場や廊下でつま先歩き 20 歩に置き換えます。ふくらはぎの“押し戻す力”が立ち上がり、デスクに戻ってからの足の軽さが違います。ヒールの方は、踵を浅く抜いて段差に乗り、かかと上げ 10 回でも OK です。

デスク下で足指トレを挟む

靴の中で足指を動かしてみましょう。

椅子に座ったまま足指グーパー 10 回×2 セット。靴を脱げる環境なら、タオルを指で手前へたぐり寄せる動き(タオルギャザー)1 分を追加します。指が動くと足裏が柔らかくなり、足首も連動して巡りのリズムが戻ります。力任せに丸めず、呼吸はゆっくりが合図です。

見える場所にひざ掛けやレッグウォーマーを置く

足首は冷えていませんか?

ひざ掛けやレッグウォーマーを“視界に入る位置”に常備すると、手が伸びます。おすすめは、椅子の背もたれ・モニター脇・バッグの外ポケット。素材は、肌側を吸湿性、外側を保温性にすると汗冷えを避けて温かさが長持ち。足首を温めるだけで“戻る力”が落ちにくく、夕方の 足のむくみ が和らぎます。

仕組みで続ける

続けるための仕組みをしっかり作りましょう。

- 合図を一つだけ決める(電話の前後 など)。

- 最小行動を決める(つま先立ち 3 回だけ、足指グーパー 10 回だけ)。

- 準備を目に入る場所に置く(ひざ掛けは椅子の背)。

うまくいかない日は、最小行動だけで十分です。できたかどうかの目安は、靴下跡が昨日より薄いか、足先が温かいか。小さな一歩を重ねるほど、在宅でもオフィスでも脚は軽く保てます。

17. 困ったときの判断目安 当院に相談か医療機関へ受診か

足のむくみは多くが生活・姿勢・筋ポンプの工夫で軽くできますが、なかには医療機関への受診を優先した方がよい場合もあります。ここでは「当院へ相談するケース」と「医療機関を優先する目安」を整理します。

こんな時は当院にご相談ください

夕方になると足が重だるい、靴下の跡が残りやすい、立ち仕事やデスクワークで日によってむくみ方が変わる――こうしたお悩みは、足首の可動・ふくらはぎの筋ポンプ・靴や着圧の見直し・姿勢と歩き方を整えることで改善が見込めます。妊娠中や産後、更年期などライフステージによる軽度の変化も、主治医の許可がある範囲で安全な範囲のケアをご提案できます。セルフケアのやり方が合っているか不安な方も、お気軽にご相談ください。

すぐに医療機関を受診した方が良い場合

以下はいずれも「急に強く出た」「これまでと違う強さで続く」ときは、自己判断で様子を見ず医療機関の受診を優先してください。

片足の急な腫れ

短時間で片側だけ太くなった、パンパンに張る。血栓や炎症などの確認が必要です。

強い痛みや圧痛

触れると強く痛む、歩行に支障が出る。筋・腱の損傷や炎症、深部の問題が隠れることがあります。

発赤や熱感

局所が赤く熱を帯びる。感染や急性の炎症が疑われます。

色の変化

紫・青黒い・蒼白など、皮膚色がいつもと違う。血流障害の可能性があります。

息切れや胸の違和感

むくみと同時に息苦しさ、胸の痛み・違和感がある。循環器系の緊急対応が必要になることがあります。

急な体重増加や全身のむくみ

数日で体重が増える、全身に水がたまる感覚。内科的な精査が安心です。

発熱

発熱を伴うむくみや痛みは、感染などの可能性があるため受診を優先してください。

外傷後の悪化

手術後などに腫れや痛みが増す、色が変わる。合併症のチェックが必要です。

判断に迷ったらお電話でご相談ください

「受診すべきか迷う」「まず何をしたら良いか知りたい」という場合は、お電話で状況をうかがい、安全面を最優にご案内します。整えるべき点がはっきりしている軽度のむくみは当院で、医療優先の兆候があれば速やかに病院への受診をご提案します。

18. よくあるむくみの誤解をすっきり解決 Q&A

「これって合っているのかな?」と迷いやすいポイントをまとめました。足のむくみ のケアを納得して続けられるよう、要点だけを整理します。

水は多いほど良いのか

「たくさん飲めば流れる」は誤解です。むくみ は塩分やたんぱく質のバランス、こまめな水分の摂り方で変わります。

一気飲みは体液量を一時的に増やし、かえって張りを強めることがあります。目安は常温の水や無糖のお茶を、ひと口〜コップ半分を 30〜60 分おき。のどが渇き切る前に少しずつ。しょっぱい食事のときは、カリウム食材+水を少量ずつが合います。

夜の着圧は使うのか使わないのか

基本は就寝中は使いません。寝ている間は体を動かさないため、局所的な圧迫や肌トラブルの原因になります。夜はぬるめ入浴 → 足上げ 2〜3 分 → 保温の流れが安全です。どうしても冷える方は、非着圧のルームソックスやゆるいレッグウォーマーを。医療で指定がある場合は指示に従うのが前提です。日中は適切な圧の 着圧ソックス を正しいサイズで。

歩くと楽になるのはなぜか

歩くとふくらはぎが上下に動き、戻す力(静脈・リンパの還流)が上がるからです。足首がやさしく曲がるたび、下にたまりやすい水分が心臓側へ戻りやすくなります。コツは静かな歩幅・足裏全体の体重移動・呼吸はゆっくり。まずは5〜10 分、合う靴で“痛みなく”を最優先に。

むくみとセルライトは違うのか

違います。むくみは体の外側(細胞の間)に水分がたまる状態。セルライトは脂肪と結合組織の変化で、質が異なります。むくみは巡り・塩分・たんぱく質・動かす習慣で軽くなりやすい一方、セルライトは体組成や時間も関わります。強すぎる揉みほぐしは、むくみ・内出血・肌トラブルの原因になるため避けましょう。

疑問は小さいうちに解消する

「合っているか不安」「どれから始めるべきか迷う」――そんなときは早めに相談してください。状態を一緒に整理し、生活・姿勢・靴・着圧ソックス の選び方まで、あなたに合わせてご案内します。迷いが減るほど、ケアは続けやすく、足のむくみ は確実に軽くなります。

19. 整体でできることを知ろう 柔道整復師のアプローチ

整骨院・接骨院では国家資格を持つ柔道整復師が、からだの動きと使い方を整え、足のむくみを軽くするための土台づくりを行います。強く揉むのではなく、関節・筋膜・呼吸・歩き方を丁寧にそろえ、日常のケアと噛み合わせて効果を高めます。

初回の状態の確認の流れ

まずは現在のつらさと生活背景(お仕事・靴・着圧・睡眠・食事・既往)を聞き取り、むくみの「出る時間帯」「左右差」「部位」を整理します。

つぎに立位・座位・歩行で、足首の可動やふくらはぎの張り、骨盤・背中との連動を確認。すねや足背の圧痛、靴下跡、圧痕の戻り時間も目安にします。必要に応じて徒手検査で循環の妨げになっているポイント(足首周囲の硬さ、股関節のロック、呼吸の浅さなど)を特定し、施術の方針を共有します。

足首ふくらはぎ股関節の連動を整える

むくみやすい脚は、足首—ふくらはぎ—股関節の連動が途切れがちです。

関節モビライゼーションで足首(特に背屈)に遊びを戻し、ふくらはぎは痛みの出ない圧でトーンを整え、股関節は骨盤との協調をつくります。立位での体重移動トレーニングまで一連で行い、「足裏でそっと押す→足首がわずかに動く→ふくらはぎが上下する」という自然な流れを作り直します。これにより“押し戻す力”が立ち上がり、夕方の張りが和らぎやすくなります。

筋膜と呼吸に働きかける

下腿の筋膜が硬いと、足首の動きが止まり、戻る力が弱まりやすくなります。痛みの出ない範囲で筋膜リリースを行い、必要に応じて脛骨周囲・足背の滑走も整えます。

併せて呼吸の練習(肋骨を横に広げて吸い、長めに吐く)で横隔膜と骨盤底の連携を作ると、体幹の圧が安定し、末端の循環が上がります。施術ベッド上で作った“楽に呼吸できる姿勢”を、起立・歩行へ持ち出せるように練習します。

自宅ケアと通う目安を共有する

その場で軽くなるだけでなく、家で続けられる最小セットを一緒に決めます(例:就寝前の足上げ2分、足首ポンプ20回、入浴10分)。靴や着圧の選び方も、その方の足型と業務内容に合わせて具体化します。

通う目安は、初期は週1回を2〜4週で連動を作り、以降は隔週〜月1回へ間隔を伸ばしながら再発を防ぐ設計に。毎回、「むくみの時間帯」「靴下跡の戻り」「歩行のしやすさ」を指標に進捗を確認し、必要なら計画を微調整します。

整体と日常ケアで相乗効果を出す

院内の整体で「動ける身体の条件」を整え、家では「短時間の習慣」で維持する——この二本立てが最も効率的です。足首の可動が出るほどカーフレイズや足指の運動が効き、合う靴と着圧を選べば一日の負担が減ります。結果として、日による波が小さくなり、夕方の足のむくみが蓄積しにくくなります。無理のない量から始め、良い変化を積み重ねていきましょう。

20. 足のむくみは取手市くまもと整骨院にご相談ください

取手市で続く足のむくみは、身近で相談しやすい場所で整えるのが近道です。くまもと整骨院では、状態の確認から日常ケアの提案まで一人ひとりに合わせて進めます。安心して取り組める方法で、改善をサポートします。

取手駅徒歩三分で通いやすい

取手駅徒歩三分の立地で、仕事やお買い物の前後にも立ち寄りやすい距離です。雨の日や荷物が多い日も移動の負担を抑えられます。継続して通いやすい環境が、そのまま改善の近道になります。

土日も受付で当日予約に対応できる

平日が難しい患者様も通いやすいよう、土日も受付しています。当日予約は空き状況によりご案内できますので、まずはお電話でお問い合わせください。急にむくみが強くなった日も、早めにケアへつなげられます。

国家資格の施術で丁寧にケアする

柔道整復師(国家資格)が、時間帯・左右差・部位・圧痕などを確認し、原因に合わせた施術を行います。強い揉み込みではなく、足首の可動やふくらはぎの働きを引き出す安全な方法を選択。必要に応じて靴・着圧の使い方や過ごし方まで具体化します。

自宅ケアまで伴走する体制がある

院内で軽くなるだけで終わらせず、寝る前三分と朝一分のケアやデスク下フットポンプなど、生活に落とし込みやすい方法をお伝えします。続け方・回数・タイミングまで一緒に決め、次回来院までの変化を確認します。

いつでも安心してご相談ください

「受診か整体か迷う」「まず何から始めればいいか知りたい」といった段階でも遠慮なくご連絡ください。安全が最優先です。医療の確認が安心なサインがあれば受診をおすすめし、生活・姿勢・靴・着圧ソックスの選び方まで、実行しやすい順番でお手伝いします。

21. 明日の足を軽くする

足のむくみは、理由を押さえて手順をそろえれば、明日の体感が変わります。できなかった日は責めず、できた日はその感覚を覚えておく――その積み重ねがいちばん効きます。

今夜三分と朝一分の習慣から始める

夜は体を温めてから、足を心臓より少し高くして落ち着く時間をつくる。朝は足先を起こして一日のスイッチを入れる。たったこれだけで、夕方に残りがちな重さが違ってきます。強く揉む必要はありません。心地よさを指標に、無理のない範囲で続けましょう。

座りと立ちと移動で最小行動を一つ決める

仕事や家事の区切りに「動く合図」をひとつだけ決めておくと、座りっぱなし・立ちっぱなしが続きにくくなります。合図が来たら短く体を動かす――それだけで、ふくらはぎの“戻す力”が思い出され、夕方の張り方が穏やかになります。

靴と着圧と栄養を順に見直す

まずは靴。かかとが安定し、足首が自然に動く一足は、一日じゅう巡りを助けます。次に着圧ソックスは場面に合う強さ・サイズで日中に使い、就寝時は外す。最後に食べ方・飲み方。カリウムとたんぱく質を少しずつ、飲み物はこまめに。三つを順番に整えると、足は確かに軽くなります。

小さな変化を積み上げる

完璧より継続。今日はできることを一つ、明日は二つ。昨日よりむくみが軽い、靴が履きやすい――その実感が次の一歩になります。

足にむくみを感じたら、放っておかないでお早めに取手市くまもと整骨院にご相談ください。