肉離れ(筋挫傷)でお悩みの方へ|早期の対応が回復の鍵です

肉離れ(筋挫傷)でお悩みの方へ|早期の対応が回復の鍵です

スポーツ中や日常生活で、突然起こることがあるのが肉離れです。

誰にでも起こり得るケガだからこそ、正しい知識と対応が大切になります。

もし万が一、肉離れを起こしてしまったら、どう対処すればよいのでしょうか?

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日、駅の階段を駆け上がろうとした瞬間にふくらはぎが強く痛み、その場で立ち止まってしまったという40代男性が来院されました。本人は「まさか運動していないのに肉離れなんて」と驚いていましたが、実はこういったケースは珍しくありません。運動をしていない人でも、日常生活の中でふとした拍子に筋肉へ強い負荷がかかることで肉離れが起きることがあるのです。

このブログでは、肉離れの原因、応急処置、治療の選択肢、予防の考え方まで、幅広くお伝えしていきます。自分やご家族のためにも、知っておいて損のない情報をぜひご覧ください。

- 1. 肉離れは“ただの筋肉痛”ではありません

- 2. 肉離れの原因と起こる瞬間

- 3. 日常の中にもある肉離れの落とし穴

- 4. スポーツ中に多い肉離れと再発リスク

- 5. 痛みの正体を見極める|肉離れの症状とは

- 6. 肉離れ直後に絶対やってはいけないこと

- 7. 正しい応急処置と初期対応

- 8. 肉離れの回復には“順序”がある

- 9. 整形外科と整骨院の役割の違い

- 10. 整骨院で行う肉離れへのアプローチ

- 11. 再発を防ぐために見直すべきポイント

- 12. スポーツ復帰までの道のり

- 13. 肉離れを繰り返す人の共通点

- 14. 取手市で整骨院を探している方へ

- 15. 取手市くまもと整骨院の肉離れ対応

- 16. 実際に通院された患者様の声

- 17. 肉離れは“早期対応”がすべてを変える

- 18. 肉離れでお悩みの方へ

1. 肉離れは“ただの筋肉痛”ではありません

肉離れを軽い筋肉痛だと思って放置していませんか?

実はこの勘違いが、回復を遅らせたり再発を招く大きな原因になることがあります。

肉離れは筋繊維の損傷であり、軽い疲労ではありません。

目に見える腫れがなかったり、歩けるからと油断してしまう方も多いですが、内部では筋肉が部分的に“裂けて”いることもあるのです。

この章では、「軽く見てはいけない理由」と「肉離れが筋肉痛とは違う根拠」を、分かりやすくお伝えします。

歩けるから大丈夫?本当は裂けているかもしれません

肉離れを起こした直後でも、「普通に歩けるから大丈夫」と判断してしまう方がいます。

しかし、歩けるというだけで安心してはいけません。筋繊維の断裂が軽度であれば、日常動作に支障がないこともあります。

でも実際は、筋肉の内部で裂け目が生じている状態です。

無理して動くことで、その断裂がさらに広がってしまうこともあるのです。

見た目では分からない“深い損傷”に要注意

肉離れの怖いところは、外からは異常が見えにくいことです。

内出血や腫れが目立たないケースもあり、見た目で判断してしまうと重大な損傷を見逃します。

痛みが軽くても、実際には深い筋層が裂けている場合もあります。

だからこそ、専門的な視点で状態を把握することが大切なのです。

痛みが治まっても回復していないケースがある

数日で痛みが軽くなったからといって、「治った」と思ってしまうのも危険です。

これは、炎症が一時的に落ち着いただけであり、筋繊維の修復が終わったわけではありません。

この状態で運動や仕事を再開すると、回復しきっていない筋肉に負荷がかかり、再断裂を引き起こすこともあるのです。

放置・我慢・自己判断が招く慢性化と再発

「そのうち治るから」「病院に行くほどじゃない」と自己判断してしまう方は多くいます。

しかし、この自己判断が後になって慢性化や再発を繰り返す最大の原因になります。

とくに肉離れは、一度の損傷で筋肉の柔軟性やバランスが崩れるため、再発しやすい体になってしまうリスクがあるのです。

「そのうち治る」は危険です

自然治癒力に任せておけば…と考えるのは危険です。

日常生活の中で無意識に筋肉を使い続けていれば、回復どころか悪化してしまう可能性もあります。

肉離れは、適切な処置とリハビリがあってこそ、しっかりと回復できるケガです。

早めに動くことこそが、“治りきらない痛み”を防ぐ第一歩になります。

2. 肉離れの原因と起こる瞬間

筋肉は日々の生活や運動の中で絶えず働いていますが、

ある条件が重なると、ほんの一瞬の動作で「ブチッ」と切れてしまうことがあります。

その瞬間は突然訪れますが、実はそこに至るまでには“積み重ねられた原因”が存在しているのです。

ダッシュ・ジャンプ・急停止に潜むリスク

以下のような動作は、筋肉に強い負荷が急激にかかることで、肉離れが発生しやすくなります。

ダッシュを始めた瞬間

静止状態から一気に走り出すとき、筋肉は爆発的な力を必要とします。

この急激な収縮に、硬くなっていた筋肉や疲労が蓄積された筋肉が耐えられず、断裂を起こすことがあります。

特に準備運動が不十分だった場合、そのリスクはさらに高まります。

ジャンプの着地

ジャンプして着地する瞬間は、体重の何倍もの負荷が脚にかかります。

着地時に筋肉が引き伸ばされながら力を発揮する「伸張性収縮」の状態では、筋肉へのダメージが大きくなりがちです。

このときの衝撃が大きすぎると、筋線維が裂けてしまうことがあります。

急ブレーキや方向転換

スポーツ中や歩行中、急に止まったり進行方向を変える場面でも、筋肉は大きな力を発揮します。

このタイミングで足を踏ん張ることで、筋肉に過剰な緊張が加わり、肉離れが生じることがあります。

特に瞬時の判断が求められる競技では、このような場面での発症が少なくありません。

筋肉の柔軟性不足と疲労の蓄積が引き金に

柔軟性を失った筋肉は、強い力が加わったときに伸びきれずに損傷しやすくなります。

また、運動や仕事で疲労がたまって硬くなった筋肉も、反応速度が遅れ、耐久性が落ちています。

この「硬さ」と「疲れ」が重なることで、わずかな刺激で損傷してしまうリスクが高まるのです。

筋力のアンバランスや姿勢のクセも大きく影響

左右どちらかだけに体重をかけるクセや、猫背・反り腰などの姿勢の歪みも、肉離れの原因になります。

筋肉の使い方が偏ってしまうと、特定の部位だけに負担が集中しやすくなるため、

「同じ箇所ばかりを痛める」ということが起きやすくなります。

寒さ・脱水・睡眠不足などの生活要因

寒い時期は筋肉がこわばりやすく、急な動作に対応しづらくなります。

また、脱水状態や睡眠不足も筋肉のコンディションを下げ、柔軟性や回復力を奪います。

一見関係なさそうに思える生活習慣も、実は肉離れに大きく関わっているのです。

“一瞬の動き”が損傷につながる理由

肉離れは「一歩踏み出した瞬間」「立ち上がった瞬間」といった、ほんの一瞬の動作で起こることがあります。

しかし、その裏には日頃からの身体の使い方、ケア不足、筋肉の状態など多くの原因が隠れています。

だからこそ、「なぜ起きたのか」を見極めることが、再発を防ぐ上で非常に重要です。

3. 日常の中にもある肉離れの落とし穴

肉離れはスポーツのケガというイメージが強いですが、実際には運動をしていない方にも起こります。

階段の上り下りや立ち上がる動作、ふとした瞬間の動きで、突然の痛みに襲われた経験はありませんか?

「こんなことで?」と思うような場面に、肉離れのリスクは潜んでいます。

階段を上がった瞬間の太もも裏の違和感

通勤や買い物などで階段を使うとき、太もも裏に「ピキッ」とした痛みを感じたことはありませんか?

一歩踏み出した瞬間に筋肉に力が入ることで、普段から硬くなっている筋肉が耐えきれず損傷することがあります。

その違和感が、実は肉離れの始まりということも。

立ち上がる動作・荷物を持ち上げるときの発症例

椅子から立ち上がったときや、重い荷物を持ち上げた瞬間にも肉離れは起こります。

特に、長時間座っていたあとや体が温まっていない状態では、筋肉の柔軟性が低下しています。

筋肉が急激に引き伸ばされ、部分的な断裂が起こるリスクが高まるのです。

高齢者や主婦に多い“日常動作中の筋断裂”

運動をしていない高齢者や主婦の方ほど、日常の中で肉離れを起こすケースが多く見られます。

庭仕事や掃除、洗濯の最中にふとした動きで足を痛めたり、ちょっとした段差で踏み出したときに肉離れを起こすこともあります。

年齢とともに筋肉の弾力が低下するため、少しの動きでもケガにつながるのです。

デスクワーク中心の生活で筋肉が固まりやすい理由

一日中パソコンに向かって座りっぱなしの生活では、下半身の筋肉が硬くなりやすくなります。

そんな状態で突然立ち上がったり動いたりすると、柔軟性の低下した筋肉が引き伸ばされて傷つきやすくなります。

運動不足だからこそ、筋肉が不意の動きに耐えられないのです。

「運動してないのに肉離れ?」が起きる背景

「運動してないのに、どうして肉離れに?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

でも実は、普段から体を動かしていない方ほど、筋肉の反応が鈍く、疲労も蓄積しやすいのです。

そのため、わずかな刺激でも筋繊維が傷ついてしまう可能性があります。

思い当たる違和感があるなら、早めのケアを心がけましょう。

4. スポーツ中に多い肉離れと再発リスク

スポーツで起こる肉離れは、一度の発症だけで終わらない怖さがあります。

特定の部位に繰り返しダメージが加わると、回復が不十分なまま再発を招くことも少なくありません。

ここでは、スポーツ中に起こりやすい肉離れの特徴と再発のリスクについてお伝えします。

ハムストリングやふくらはぎは断裂しやすい

下半身に強い負荷がかかるスポーツでは、ハムストリング(太ももの裏)やふくらはぎが最も損傷を受けやすい部位です。

特に陸上、サッカー、バスケットボールなどでは、ダッシュ・ストップ・ジャンプ動作を繰り返すため、常に高い負荷がかかっています。

これらの筋肉は瞬発的な力を発揮するための重要な場所であり、一瞬の力みによって筋繊維が断裂することがあります。

筋肉の張り・違和感を放置した結果どうなるか

試合や練習中に「少し張る感じがする」「違和感はあるけど動ける」と感じたことはありませんか?

その“少しの違和感”を放置してしまうことが、肉離れを引き起こす引き金になることがあります。

張りがあるということは、筋肉が十分に回復していない、もしくはすでに軽度の損傷があるサイン。

そこで無理をすれば、筋繊維が耐えきれずに断裂するリスクが高まります。

同じ部位を繰り返し痛める選手に多い特徴

- フォームのクセが変わっていない

- 筋力や柔軟性の左右差が改善されていない

- 十分な回復期間を取らずに復帰している

このような状態でプレーを再開すると、負荷が同じ箇所に集中してしまい、再発を繰り返す結果になってしまいます。

**「また同じ場所を痛めた」**という方は、体の使い方やケアの習慣を根本から見直す必要があります。

練習の再開が早すぎることで回復が台無しに

「もう痛みがないから大丈夫だろう」と練習に復帰してしまうのは危険です。

痛みが消えていても、損傷部位の修復はまだ完了していないことが多く、そこに無理な負荷をかけると回復しかけた筋肉が再度損傷してしまいます。

焦って復帰するよりも、段階的に負荷をかけていくことが安全かつ効率的な回復への近道になります。

“ごまかしながらのプレー”が招く将来の代償

少し痛みを感じながらも、なんとかプレーを続けている。

試合やチームの都合で無理をする――

その“ごまかしながらのプレー”が習慣になると、筋肉の負担は蓄積し、やがて取り返しのつかない損傷につながることもあります。

さらには、かばう動作のせいで別の部位を痛めてしまうケースもあります。

今の違和感や軽い痛みこそ、身体が発する大切なサイン。

見逃さずに、きちんと対応することが将来の自分を守ることにつながります。

5. 痛みの正体を見極める|肉離れの症状とは

肉離れの症状は、単なる筋肉の疲れやコリと混同されやすいのが特徴です。

しかし、よく似て見える症状でも、実際には筋繊維の損傷が進んでいることがあります。

ここでは、肉離れの主な症状と、自己判断の危険性について見ていきましょう。

動いた瞬間の“ブチッ”という音と激痛

肉離れの典型的な発症例では、「ブチッ」という音とともに突然の激痛が走ることがあります。

この音は、筋繊維が断裂した際に生じるもので、筋肉の中で急激な損傷が起きた証拠です。

痛みはその場で動けなくなるほど強く、歩行や立ち上がりが困難になるケースも少なくありません。

圧痛・腫れ・内出血・力が入らない状態

肉離れが発症した部位には、次のような症状がみられることがあります。

- 押すと強く痛む(圧痛)

- 腫れや熱感

- 内出血やあざの出現

- 筋肉に力が入らない、力が抜けるような感覚

これらの症状は、筋繊維が断裂して炎症を起こしているサイン。

時間の経過とともに悪化する可能性もあるため、早期の対応が重要です。

症状が軽くても損傷は深い場合がある

「痛みが軽いから大丈夫」と思っていたら、実は筋肉の深部まで損傷していた――

こうしたケースは少なくありません。

肉離れの損傷は、皮膚の表面からは確認できないこともあり、外見上は問題なく見えても深刻なダメージが潜んでいる場合があります。

徐々に痛みが強くなるケースも要注意

発症直後はそれほど痛みを感じず、「ただの筋肉疲労かな」と思っていたのに、

翌日になって痛みや腫れが悪化するケースもあります。

これは、筋繊維がゆっくりと裂けていったり、内出血がじわじわ広がることで症状が進行している可能性があります。

「大丈夫そう」と思っても、翌日以降の変化には特に注意が必要です。

自分でできるチェックと注意点

- 患部を軽く押して強い痛みがあるか

- 歩いたり動かしたりすると痛みが増すか

- 見た目に腫れや内出血があるか

このような症状があれば、肉離れの可能性が高いです。

自己判断で様子を見るのではなく、専門家の評価を早めに受けることが、回復への近道です。

6. 肉離れ直後に絶対やってはいけないこと

肉離れが起きた直後、痛みを少しでも和らげたいという思いから、

無意識に「やってはいけない行動」をとってしまう方が非常に多く見られます。

しかし、こうした行動は回復を遅らせるだけでなく、症状を悪化させてしまう原因にもなります。

伸ばす・揉む・温めるは悪化の原因に

ケガをした直後に、

- ストレッチで伸ばす

- 揉んでほぐす

- お風呂などで温める

こうした対応をしてしまうと、損傷した筋繊維がさらに引き伸ばされたり、炎症反応が強まってしまう恐れがあります。

肉離れは「筋肉が裂けた状態」なので、まずはそれ以上傷つけないことが最優先です。

動けるからといって無理して歩く危険性

痛みがあっても「なんとか歩けるから」と普段通りの生活を続けてしまう方もいます。

しかし、損傷部位に体重をかけたり、再び力を入れたりすることで傷口が広がるリスクがあります。

無理に動くことは、回復を妨げるだけでなく、完治までの期間を長引かせる原因にもなります。

湿布や鎮痛剤で“ごまかして動く”ことの代償

痛みを抑えるために湿布や痛み止めを使うこと自体は間違いではありません。

ただし、それによって「動けるから大丈夫」と思い込み、負荷をかけ続けることが問題です。

痛みが引いたように感じても、筋繊維は回復していないまま傷つきやすい状態にあります。

一度傷ついた筋肉はとてもデリケート

肉離れを起こした筋肉は、再び損傷しやすい非常に繊細な状態です。

このタイミングでの誤った処置や無理な動作は、再断裂や症状の悪化につながりやすくなります。

応急処置の誤りが回復の妨げになる理由

正しい処置をしなかったために、軽度の肉離れが中等度・重度に進行することは珍しくありません。

「正しい初動」が、その後の経過を大きく左右するのです。

とくに初期対応でのミスは、炎症の悪化・腫れの長期化・内出血の拡大といった問題を引き起こします。

だからこそ、まずは「やってはいけないこと」を知り、それを避けることがとても重要です。

7. 正しい応急処置と初期対応

肉離れを起こした直後は、いかに早く・正しく対処できるかが、その後の回復を大きく左右します。

間違った応急処置では、軽度の損傷も悪化してしまうことがあるため、ここでは「正しい初期対応」を確認していきましょう。

RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)の基本

応急処置の基本として有名なのが「RICE処置」です。これは以下の4つの対応の頭文字をとったものです。

- Rest(安静):まずは動かさず、患部を安静に保つ

- Ice(冷却):氷などで冷やし、炎症と腫れを抑える

- Compression(圧迫):適度に包帯などで圧迫し、腫れや内出血を防ぐ

- Elevation(挙上):心臓より高い位置に上げて腫れを軽減する

この4つをできるだけ早く行うことが、肉離れのダメージを最小限に抑えるポイントになります。

氷の使い方・圧迫の強さ・安静の姿勢

冷却の際は、氷をビニール袋に入れてタオルで包むなどして直接肌に当てないようにします。

また、圧迫は「軽く包帯が沈む程度」で十分です。強すぎると血流が悪くなってしまいます。

姿勢は患部に負担がかからないように足を伸ばし、リラックスした状態を保つのが理想です。

どのくらい冷やす?どこまで動いていい?

冷却は1回15~20分を目安に、1時間おきに繰り返すのが基本です。

ただし、冷やしすぎによる凍傷には注意しましょう。

また、痛みがあるうちは基本的に動かさず、歩行やストレッチは厳禁です。

時間経過とともに現れる症状に注意

受傷直後は軽い痛みだったのに、数時間後に腫れや内出血がひどくなるケースもあります。

そのため、痛みの変化・腫れの程度・歩行のしやすさなどを注意深く観察し、早めに専門機関へ相談する判断力が必要です。

初動の判断がその後の経過を左右する

「ちょっとした違和感だから様子を見よう」と放置するのが、最も避けたい行動です。

適切な初動対応が、その後の痛み・腫れ・回復期間に大きな差を生むため、

少しでも異変を感じたら、迷わず整骨院や医療機関に相談することをおすすめします。

8. 肉離れの回復には“順序”がある

肉離れは、ただ痛みが治まれば終わりというものではありません。

正しい順序で回復のステップを踏むことが、再発を防ぎ、元の生活に戻るために不可欠です。

ここでは、その「回復の流れ」と注意すべきポイントについて解説します。

急性期(炎症)→回復期→再発予防期のステップ

肉離れは大きく以下の3段階で回復していきます。

- 急性期(1~3日):炎症・腫れ・痛みが強い時期。安静・冷却が最優先。

- 回復期(4日目~2週間程度):痛みが軽減し始め、軽いストレッチや可動域改善を開始。

- 再発予防期(3週間以降):筋力・柔軟性の回復、動作の見直しを行う期間。

この順番を無視した対応は、回復を長引かせたり、再断裂の原因になってしまいます。

動かし方・安静の期間・リハビリの進め方

初期はできる限り動かさず、痛みが完全に引いてから徐々に可動域を広げていくことが大切です。

無理に伸ばしたり、早期に筋トレを始めると、損傷部位に再負荷がかかってしまいます。

施術者の指導のもとで、段階的にリハビリを進めていくのが安全です。

痛みが消えてもまだ治っていない理由

「痛くない=治った」と思いがちですが、それは大きな誤解です。

筋繊維の修復には時間がかかり、見えない損傷が残っていることが多いため、

痛みが引いたからといって動き始めると、再び同じ場所を傷めるリスクが高まります。

無理に戻ると再断裂しやすくなるメカニズム

完全に修復されていない状態で無理に運動を再開すると、未熟な組織に強い負荷がかかり再断裂を起こしやすくなります。

このサイクルを繰り返すことで、「クセになった」「いつまでも治らない」といった状態に陥ってしまうのです。

回復を早めるために必要な視点とは

本当に回復を早めたいなら、「早く動く」ではなく「正しく待つ」ことが大切です。

焦らず、段階に応じた施術・セルフケア・生活管理を行うことで、結果的に回復も早く、再発もしにくい身体に仕上がります。

肉離れの回復は、順序とタイミングがすべてです。

9. 整形外科と整骨院の役割の違い

肉離れの治療において、「整形外科に行くべきか?整骨院に通ってもいいのか?」と迷う方は少なくありません。

実は、両方にはそれぞれの得意分野があり、目的に応じて選ぶことが重要です。

病院では画像診断・処方・安静指導が中心

整形外科では、レントゲンやMRIなどを用いた画像による診断と、痛み止めや湿布の処方、

そして「安静にしてください」という指導が基本的な対応になります。

損傷の程度を正確に判断したり、重症度を見極める点では非常に有効です。

整骨院は施術・動作改善・生活サポートに強み

一方、整骨院では画像診断こそ行いませんが、**実際の動き・筋肉の状態・姿勢や生活習慣まで含めた“身体全体の見立て”**を行い、

施術や日常生活へのアドバイスまで含めたケアが得意です。

“治す”というより“戻す・整える”という視点でサポートします。

経過観察だけで終わらないケアが重要

整形外科では「様子を見ましょう」と言われて終わることもありますが、

整骨院ではその「様子を見ている間」も、できることを着実に進めていけるのが強みです。

アイシングやテーピング、可動域改善の手技療法、日常の動きの指導など、“今できる最善”を提案できます。

併用することで得られる相乗効果とは

理想的なのは、整形外科で損傷の程度を確認し、整骨院で回復に向けた実践的なケアを受けるという併用スタイルです。

特に重症でない場合や、再発防止をしっかり行いたい方には整骨院でのサポートが効果的です。

「何もしてくれない」と感じたときの選択肢

「病院に行ったけど湿布だけだった」「診断されたが、その後のケアがない」といった声も少なくありません。

そんなときは、整骨院という選択肢を持っておくことが、自分の身体を守る手段になります。

必要なときに、必要な場所で、必要なケアを受ける。その判断が回復を早めます。

10. 整骨院で行う肉離れへのアプローチ

肉離れの回復には、損傷した筋肉のケアだけでなく、その背景にある体の状態や生活習慣への対応が欠かせません。

整骨院では、単なる“対処”ではなく、根本からの改善と再発防止を見据えたアプローチを行います。

患部の状態と全身バランスを見極めた施術

肉離れを起こした部位だけでなく、その周囲や全身のバランスも細かくチェックします。

「なぜその部分が損傷したのか?」という視点で、姿勢・動き・筋肉の連動性などを評価し、負担のかかりやすい状態を整えていきます。

テーピング・物理療法・可動域改善の考え方

回復段階に合わせて、適切なテーピングや電気療法、温熱療法を行います。

また、可動域(関節の動く範囲)の改善にも取り組み、痛みをかばった動きによる二次的な負担を防ぐようにします。

患部だけでなく“なぜそこを痛めたのか”を見る

痛めた箇所だけを見ていると、再発を防ぐことはできません。

整骨院では、「同じ部位を何度も痛める原因」を掘り下げ、体の使い方のクセや筋肉のアンバランスなど、根本的な問題にアプローチします。

再発予防のためのストレッチや筋トレ指導

再発を防ぐには、筋力や柔軟性の回復も欠かせません。

施術だけでなく、自宅でできるストレッチやトレーニングの指導も大切なサポートの一環です。

「どの筋肉を、どのように鍛えるか」まで具体的にお伝えします。

通院だけで終わらせない生活へのアドバイス

整骨院では、日常の姿勢や動作へのアドバイスも重要な役割です。

例えば「デスクワーク中の足の位置」「階段の上り下りの仕方」など、日々のちょっとした動きが回復の妨げになっていないかをチェックし、生活改善の提案まで行います。

11. 再発を防ぐために見直すべきポイント

肉離れは、一度治ったように見えても再発を繰り返すことが非常に多いケガです。

その多くは、生活の中に潜む“隠れた原因”に気づかないまま過ごしてしまっていることが要因です。

ここでは、再発防止のために見直してほしいポイントをお伝えします。

姿勢・歩き方・座り方に潜む再発リスク

普段何気なくとっている姿勢や動きのクセが、特定の筋肉に継続的な負担をかけていることがあります。

例えば、背中が丸まった姿勢や、片脚に体重をかける立ち方、足を組む座り方など。

そのクセこそが、再発の温床になっている可能性もあるのです。

左右差の筋力・柔軟性に注目する意味

筋肉のバランスは、左右で大きく異なることもあります。

特に、利き手・利き足ばかりを使っていると、柔軟性や筋力に偏りが出やすくなります。

整骨院ではその差を正確に評価し、再発を防ぐトレーニング指導に役立てます。

“痛めやすい癖”を自分で理解することの大切さ

知らず知らずのうちに、同じ動きや使い方をしてしまうクセは誰にでもあります。

例えば、走るときの足の運びや、階段を降りるときの体重のかけ方など。

それに自分自身が気づいていないと、同じ筋肉を繰り返し痛めることになります。

自宅でできる簡単ケアと日常的な予防意識

予防は、特別なことをする必要はありません。

簡単なストレッチやマッサージを日常的に行うだけでも、筋肉の柔軟性を保ち、再発のリスクは大きく下がります。

整骨院では、患者様の生活スタイルに合ったケア方法を一緒に考えていきます。

肉離れにならない体を“今から”つくる

「もう痛くないから大丈夫」と思っていても、まだ筋肉が完全に回復していないことは少なくありません。

再発しない体をつくるには、今からできることに目を向けることが大切です。

回復のためだけでなく、“これからのパフォーマンス”を高める意味でも、見直しは今が最適なタイミングです。

12. スポーツ復帰までの道のり

肉離れからの復帰には、単に「痛みが消えた」だけでは不十分です。

再発を防ぎ、安心して競技に戻るには、段階的なリハビリと身体づくりが欠かせません。

ここでは、スポーツ復帰までに考慮すべき大切なポイントを解説します。

「痛みがない=治った」ではない理由

痛みが消えたからといって、筋肉の繊維が完全に回復しているとは限りません。

実際には、再断裂しやすい不安定な状態のまま動いてしまい、再発するケースが非常に多いのです。

焦って動き始めるのではなく、身体の内部の修復状況をしっかり確認することが必要です。

競技特性に合わせた復帰プログラムの必要性

野球・サッカー・バスケ・陸上など、スポーツによって動きの種類や負荷は異なります。

それぞれの競技特性に合わせたステップでのリハビリが求められます。

「ただ治す」ではなく「そのスポーツに戻る」ための準備を整えることが重要です。

パフォーマンスを落とさず復帰するための工夫

復帰後に以前と同じ動きができるかどうかは、リハビリの質とタイミングにかかっています。

筋力だけでなく、柔軟性・瞬発力・持久力などをバランスよく整える必要があります。

また、心理的な不安を解消するケアも重要な要素です。

フォーム修正・タイミング・着地の見直し

肉離れの原因がフォームやタイミングにある場合、復帰前にその改善が不可欠です。

特に、着地時の衝撃や動き出しの姿勢の見直しは再発防止のカギになります。

整骨院では、必要に応じてフォーム指導や動作解析も行います。

焦らない人が結果的に早く復帰できる理由

「早く復帰したい」という気持ちは当然ですが、焦りは逆効果になることもあります。

適切な段階を踏んでリハビリを進めた人のほうが、結果的に再発も少なく、長くプレーを続けられる傾向があります。

急がば回れ。慎重さこそが確実な回復への近道です。

13. 肉離れを繰り返す人の共通点

一度の肉離れで終わる人もいれば、何度も同じ場所を痛めてしまう人もいます。

その違いには、“身体の使い方”や“考え方”の違いが大きく関わっています。

ここでは、肉離れを繰り返す方に共通する傾向を見ていきます。

治りかけの状態で動いてしまう

まだ治りきっていない筋肉に負荷をかけると、再び損傷してしまいます。

「痛みが引いたから大丈夫」と自己判断で動き始めることが、再発の最も大きな要因です。

自分の体のクセに気づいていない

歩き方や立ち姿勢、スポーツ中のフォームなど、無意識の癖が筋肉に偏った負担をかけていることがあります。

そのクセを理解し、修正しないままでは、何度も同じ箇所に負担が集中する状態が続いてしまいます。

一度も専門的なアドバイスを受けていない

自己流のケアやストレッチでは限界があります。

専門家による評価とアドバイスを受けることが、根本的な改善への第一歩です。

一度も施術や分析を受けたことがない方は、再発リスクが高い傾向にあります。

痛みが消えたら“完治”と思い込んでいる

痛みが消えても、筋肉の繊維が完全に修復されたわけではありません。

この段階で負荷をかければ、“治りかけ”の箇所が再度傷つき、悪化を繰り返すことになります。

ケガと向き合う姿勢で回復力が変わる

ケガをきっかけに自分の身体と向き合う人は、再発を防ぎ、より良いコンディションに整えることができます。

一方、ケガを“邪魔なもの”としか見ていない人は、同じことを繰り返す傾向があります。

「どうして痛めたのか」に目を向けることが、根本改善の鍵です。

14. 取手市で整骨院を探している方へ

肉離れを起こしたとき、どこに通うべきか迷う方も多いと思います。

整骨院と一言でいっても、その特徴や強みは院によってさまざまです。

取手市で整骨院を探す際に確認しておきたいポイントをまとめました。

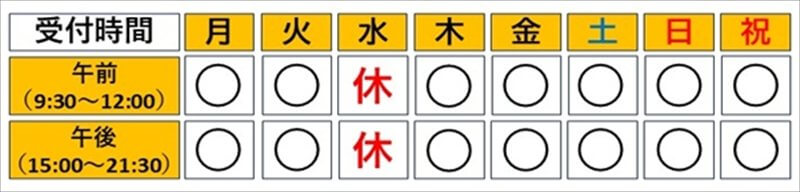

通いやすさ・受付時間・予約体制の確認を

忙しい毎日の中で通院を続けるためには、無理なく通える環境が大切です。

- 駅からの距離や駐車場の有無

- 夜間や土日の対応

- 予約の取りやすさ・待ち時間の有無

こうした点は、回復を妨げず通院を続けるための大切な判断材料です。

肉離れ対応の経験・実績があるかをチェック

肉離れのような急性外傷は、専門的な知識と経験が必要です。

これまでにどれくらいの症例に対応しているか、スポーツ障害の施術実績があるかなどを確認しましょう。

初回対応や説明の丁寧さが信頼の証

初めて行く整骨院では、不安も多いはず。

そのとき、初回のカウンセリングや説明が丁寧かどうかが重要な判断ポイントになります。

症状の説明、今後の見通し、セルフケアの指導などがしっかりしている院は、信頼できます。

保険対応・施術方針の相談ができるかどうか

肉離れは健康保険が適用されるケースもあります。

また、自費施術との組み合わせや、通院頻度の相談など、患者様に寄り添った対応が可能かどうかも確認しておきたいところです。

「ここに通いたい」と思える条件を整理する

人によって大事にするポイントは異なります。

技術・設備・接遇・雰囲気…どれも含めて、自分に合った整骨院を選ぶことが、回復への近道です。

迷ったときは、まずは一度問い合わせてみるとよいでしょう。

15. 取手市くまもと整骨院の肉離れ対応

取手市で肉離れの施術を受けられる整骨院をお探しの方へ、

「取手市くまもと整骨院」がどのような対応をしているのかご紹介します。

地域に根差し、患者様一人ひとりの症状と背景に向き合う姿勢を大切にしています。

経験豊富なスタッフが対応|国家資格を持つ柔道整復師

当院では、柔道整復師の国家資格を持つ施術者が対応しています。

解剖学や運動学を基にした専門的な判断と、これまでの多くの施術経験をもとに、

患者様にとって最も安心できる方法を一緒に考えていきます。

段階ごとの対応で無理のない回復をサポート

肉離れは、急性期・回復期・再発予防期とステップごとに適切な対応が必要です。

当院では、それぞれの段階で**「今、何が必要か」**を見極め、無理なく安心できる施術計画をご提案します。

テーピングや固定法にも豊富な経験あり

スタッフはスポーツ現場でのテーピング対応経験も豊富に持っています。

適切な固定や保護は、早期回復と再発予防に非常に効果的です。

状況に応じて、競技復帰や日常生活に合わせたサポートを行います。

症状だけでなく“背景ごと”寄り添うカウンセリング

「なぜその部位が痛んだのか」「どんなときに不安を感じるか」など、

痛みの原因だけでなく、生活や気持ちの背景も丁寧に伺いながら施術方針を決めていきます。

身体だけでなく心にも寄り添える施術を心がけています。

スポーツ復帰・日常復帰どちらにも対応できる体制

肉離れでお悩みの方の中には、スポーツに早く復帰したい方もいれば、日常生活の支障を減らしたい方もいます。

それぞれの目的に応じた施術・リハビリ・アドバイスをご提供します。

一人ひとりの不安に応える“地元の整骨院”として

取手市くまもと整骨院は、地域密着型の整骨院です。

初めての方でも安心してご相談いただけるよう、温かい対応・丁寧な説明・誠実な施術を徹底しています。

「ここでなら大丈夫」と思っていただけることが、私たちの一番の喜びです。

16. 実際に通院された患者様の声

取手市くまもと整骨院には、肉離れでお悩みだった多くの患者様が来院されています。

その中から、実際に通院された方の声をご紹介します。

同じような痛みや不安を抱えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

30代男性:スポーツで痛めた太ももが完全復帰

草野球の試合中、走塁の際に太もも裏に強い痛みが走り、そのまま動けなくなったという患者様。

整形外科では湿布と安静の指示のみで不安を感じ、当院を受診されました。

柔道整復師である私たちが、炎症期のケアからリハビリ、復帰まで一貫してサポート。

約1ヶ月で競技に完全復帰され、「違和感なくプレーできています」と喜びの声をいただきました。

40代女性:仕事を休まず通院できた安心感

仕事中に物を持ち上げた際、ふくらはぎに“ピキッ”と痛みが走った女性。

その日は歩けたものの、翌朝には痛みが悪化。デスクワーク中心の生活も原因のひとつでした。

施術と日常姿勢の改善を同時に行い、仕事を休まずに通院を継続。

「丁寧な説明と無理のない計画で、安心して通えました」と話してくださいました。

高校生:再発を繰り返さず部活に戻れた経験

陸上部に所属する男子高校生。太もも裏の肉離れを1年で3回経験し、本人もご家族も不安な状態でした。

整形外科では「安静」と言われたのみで根本的な対応がなかったとのこと。

当院では筋力の左右差やフォームのクセを分析し、セルフケア指導も徹底。

再発せずに部活へ復帰できたことが、自信にもつながったと語ってくれました。

主婦:ふくらはぎの痛みが軽くなり歩くのが楽に

階段を上がったときにふくらはぎに痛みを感じた主婦の方。

運動習慣がなく、まさか自分が肉離れになるとは思っていなかったそうです。

早期に来院してくださったことで炎症の悪化を防ぎ、短期間での回復が可能に。

「買い物もスムーズに行けるようになりました」と、笑顔でお話しいただきました。

「整形外科では変わらなかった」方のリアルな声

中には「整形外科では変化がなかった」と語る方も多くいらっしゃいます。

当院では、柔道整復師による評価と施術により、筋肉の状態を的確に見極めた上でのアプローチが可能です。

施術者が毎回変わらず、小さな変化や違和感も逃さず対応できる体制を整えています。

「もっと早く来ればよかった」とおっしゃる方も多く、そうした声が私たちの原動力になっています。

17. 肉離れは“早期対応”がすべてを変える

「少し痛いけど、まあ大丈夫だろう」

そんなふうに我慢している間に、肉離れはどんどん悪化してしまうことがあります。

回復までの期間を左右するのは、実は“最初の対応の早さ”です。

ここでは、早期対応がどれほど重要なのか、その理由とメリットをお伝えします。

何もせずに待つ時間が回復を遠ざける

ケガをした直後に、「とりあえず様子を見よう」と安静にしているだけの方が多くいらっしゃいます。

しかし、適切な処置や判断がないまま時間が経つと、筋肉は回復のタイミングを逃してしまうのです。

- 腫れや内出血が広がる

- 筋肉のかばい動作で別の部位に負担がかかる

- 傷んだ筋線維が不完全なまま固まる

といったリスクも高まります。

今行動することが“その後の自分”を守る

「早く対応すればよかった」

これは多くの患者様が口にされる言葉です。

早めに適切なケアを始めれば、通院期間・痛みの程度・再発リスクがすべて軽減されます。

未来の自分のために、今すぐ動き出すことが大切です。

早く始めるほど通院回数が少なく済む理由

「治るまでにどれくらいかかりますか?」というご質問をよくいただきますが、

早期に施術を開始された方のほうが、圧倒的に回復も早く、通院回数も少ない傾向にあります。

炎症が広がる前に対応できれば、回復への道のりも短く、日常復帰までの時間も短縮されます。

小さな不安こそプロに相談してほしい

「これって肉離れなのかな?」

「少し違和感があるだけだから、まだいいかな…」

そんな“小さな不安”こそが、ケガの前兆であることも少なくありません。

判断に迷ったときほど、柔道整復師などの専門家に相談することが安心と回復への第一歩になります。

再発しないための第一歩は“今日”です

肉離れは、再発を繰り返すことで回復が遅れ、競技や生活にも大きな支障をきたします。

「少しでも違和感を感じたその日」が、対策を始める一番のチャンスです。

今日の行動が、未来の自分の身体を守る。

その意識が、再発の予防にもつながっていきます。

18. 肉離れでお悩みの方へ

肉離れは、見た目では分かりづらく、痛みが軽減しても完治していないことが多いケガです。

だからこそ、「今は動けるから大丈夫」と思ってしまうのが最も危険です。

不安を感じている今こそ、適切なケアを始めるタイミングかもしれません。

ここでは、そんなあなたに伝えたいメッセージをお届けします。

痛みは“体からのサイン”です

「違和感があるけど我慢できる」

そんな痛みこそ、体が発している大切なサインです。

無理をすればするほど、回復は遠のきます。

まずは痛みにしっかり耳を傾けてあげてください。

自分を後回しにしないでください

「忙しいから」「時間がないから」と、自分のケアを後回しにしていませんか?

体の不調は、日常生活のあらゆる場面に影響します。

あなたが元気でいることが、まわりの安心にもつながります。

一人で抱え込まなくて大丈夫です

ケガの不安や悩みを、誰にも相談できずに抱えてしまう方も少なくありません。

でも、**本当に大切なのは「一人でがんばらないこと」**です。

不安なことは、どうか私たちに話してください。

あなたの気持ちに寄り添いながら、回復を一緒に目指します。

あなたの体に合った方法がきっとあります

回復の方法は、人それぞれ違います。

痛みの場所、筋肉の状態、生活スタイルによって、必要なケアも異なります。

当院では、あなたの体に合わせた最適な施術とアドバイスをご提案します。

また安心して動ける日を一緒に取り戻しましょう

肉離れの不安や制限から解放されて、また安心して動ける毎日を取り戻しませんか?

取手市くまもと整骨院では、柔道整復師による専門的な施術はもちろん、

テーピングや再発予防の生活サポートまで、あなたの不安に丁寧に対応いたします。

「ここに来てよかった」そう感じてもらえる場所として、心を込めて対応いたします。

どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。