オスグッドシュラッター病にお悩みの方へ|成長期の膝の痛みと原因

部活やクラブで頑張っているのに、膝がズキズキして全力で走れない。

「サボってるって思われたくないけど、本当に痛い…」そんな悩みを抱えていませんか?

実はその痛み、オスグッド病かもしれません。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日も「膝が痛くてジャンプができない」と来院された学生さんがいました。聞けば、試合を控えているにもかかわらず、誰にも言えず我慢していたそうです。

でも、施術後には「これでまた全力でプレーできそうです!」と笑顔に。その一言に、こちらまで嬉しくなりました。

今回は、そんな“頑張る学生さん”を悩ませるオスグッド病について、成長期に起こる膝のトラブルをわかりやすくお話しします。

「うちの子、もしかして…?」と気になっている保護者の方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

- 1. オスグッド病とは?

- 2. それってオスグッド病?|見逃されやすい初期サイン

- 3. 膝のズキズキの正体とは?

- 4. 痛みが出やすいスポーツと動き

- 5. 原因は成長だけじゃない

- 6. なぜ片足だけ痛くなるの?

- 7. 整形外科ではどう対応される?

- 8. 整骨院ではどんな施術ができる?

- 9. 親が気づけるサインとは?

- 10. 走れない悔しさとどう向き合うか

- 11. ゴールデンエイジを無駄にしないために

- 12. 安静にしてても治らないときは

- 13. 対策の鍵は太ももだけじゃない

- 14. よくある誤解と対処ミス

- 15. オスグッドを再発させないために

- 16. 自宅でできるケアとサポート方法

- 17. 取手市でオスグッド病の相談はくまもと整骨院へ

- 18. もう悩まないために伝えたいこと

1. オスグッド病とは?

スポーツを頑張る学生さんにとって「膝の痛み」はとても深刻な問題です。特に成長期の膝の痛みとして知られるのが「オスグッド病」。正式には「オスグッド・シュラッター病」と呼ばれていますが、聞いたことはあっても、実際どんな状態なのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

これは膝のお皿(膝蓋骨)のすぐ下の骨が、繰り返しの動きによって炎症を起こす状態で、膝の下がポコッと出っ張ってきたり、触ると痛みがあったりするのが特徴です。ただの成長痛と思って放っておくと、長引いたり再発したりして、部活やクラブ活動に大きな影響が出ることも少なくありません。

膝のお皿の下が痛むのはなぜか

「なんで膝のお皿の下だけ痛くなるの?」と疑問に感じたことはありませんか?

実はそこには、太ももの前にある「大腿四頭筋」という大きな筋肉が関係しています。走ったりジャンプしたりするたびに、この筋肉がグッと収縮して、膝のお皿の下の骨(脛骨粗面)を引っ張る力がかかるんです。

成長期の骨はまだやわらかく、この引っ張る力に耐えきれず炎症が起きたり、骨が出っ張ってきたりしてしまいます。だから運動を頑張っている学生さんほど、この痛みを感じやすいというわけです。

「走ってるときは大丈夫なのに、終わってからズキズキする」「階段の上り下りで響く」――こんなサインがある場合は、無理を続ける前に一度しっかり見直すことが大切です。

どの年代に多いのか?発症のピーク

オスグッド病が多く見られるのは、10歳から15歳くらいの“成長期まっただ中”の年代です。

この時期は身長が一気に伸びる反面、筋肉や腱の柔軟性が追いつかないことで、関節に負担がかかりやすくなります。特に「急に背が伸びた」「最近食欲がすごい」というお子様は注意が必要かもしれません。

中学校に入って部活が本格化するタイミングや、小学校高学年でスポーツに打ち込むようになる頃に「膝が痛い」と訴えるケースは多いです。成長に運動負荷が加わる――このダブルパンチで、膝への負担が一気に高まってしまうのです。

スポーツ経験の有無は関係ある?

「うちの子、クラブに入ってないから大丈夫」

そう思っていませんか?

実は、オスグッド病は本格的な部活動をしていないお子様にも起こります。

体育の授業でのジャンプ、鬼ごっこ、外遊び――日常の中にも膝に負担がかかる動きはたくさんあります。つまり、「運動の量」よりも「膝にどれだけ繰り返し負担がかかっているか」がカギになるんです。

スポーツ経験の有無にかかわらず、「最近、膝を触ると痛がる」「正座を嫌がる」などの様子があれば、早めのチェックが安心です。

レントゲンで何がわかるのか

「病院に行ったけど、レントゲンで“異常なし”って言われたんです」

そんな声もよく耳にします。

レントゲンでは、骨の出っ張りや剥がれの程度が確認できますが、必ずしも痛みの強さと一致するわけではありません。痛みは出ているのに、画像上は問題ないというケースもあるため、画像だけで判断しないことがとても大切です。

また、骨の変化はある程度進行してから写ることが多く、初期段階では見落とされることも。整形外科での診断は大事ですが、それに加えて“動き”や“筋肉の状態”など、全体を見てくれる視点も欠かせません。

痛みの正体をわかりやすく解説

オスグッド病の痛みは、骨そのものというよりも、「筋肉が骨を引っ張ることで起きる炎症」が原因です。

イメージとしては、やわらかい土の上に杭を何度も打ちつけているような状態。だんだんと土が盛り上がっていくように、骨の付け根が引っ張られて炎症を起こし、やがてポコッと出っ張ってきます。

これを放置してしまうと、膝をつくのが辛くなったり、サポーターをつけても痛みが消えなかったり、最悪の場合はスポーツを続けること自体が難しくなることも。

だからこそ、「まだ我慢できる痛みだから大丈夫」と軽視せずに、できるだけ早い段階でケアを始めることが何より大切なんです。

2. それってオスグッド病?|見逃されやすい初期サイン

痛みが本格化する前に、「あれ?」と感じるサインは意外と多くあります。見逃されがちな初期の変化に気づけるかどうかが、悪化を防ぐ第一歩です。ご本人が気づきにくいケースも多いため、まわりの大人が知っておくこともとても大切です。

正座ができない・膝をつけない

特別な痛みがなくても、いつのまにか正座を避けるようになっている…。そんな行動の変化はありませんか?膝のお皿の下に軽い違和感があると、正座のように膝を曲げた状態で圧がかかる動きを無意識に避けようとします。最初は気まぐれに見えるかもしれませんが、繰り返すようなら要注意。特に床に膝をつくことを避けていたり、制服のズボンを触る仕草が増えたりする場合も、膝に不快感を抱えているサインかもしれません。

痛いわけじゃないのに走れない

「痛い」と言っていないのに、全力で走るときだけスピードが出ない、すぐ止まってしまう…。そんな変化を見たことはありませんか?本人も理由がうまく説明できず、「なんか走れない」と悩んでいるケースも多くあります。これは膝に軽い炎症がある場合に起きやすく、深追いすると急激に悪化することも。疲労や気のせいで片づけず、走りにくさが続いている場合は専門的なチェックが必要です。

階段やジャンプで違和感が出る

ジャンプや階段の昇り降りで、「ズン」と重たい感覚や、つっぱるような違和感が出ることもあります。これは膝下の骨にある成長軟骨部分が引っ張られはじめている初期の兆候。この段階では痛みとして認識されないこともあり、動きの中でだけ違和感を訴えるのが特徴です。「違和感がある」=「様子見でいい」と思いがちですが、ここでしっかりとケアを始めることで、症状が重くなるのを防ぐことができます。

「疲れただけ」と放置しがちなケース

部活や体育のあとに膝を気にするそぶりがあっても、「疲れたからだろう」と見過ごしてしまうことも多いのが現実です。しかしオスグッド病の初期には、筋疲労のような軽い感覚から始まり、徐々に炎症が強まっていきます。そのため、「ちょっと膝がダルい」と言い出した段階からの対処が理想的です。保冷剤で冷やすなどのケアをしているか、帰宅後の様子を注意深く見ることが大切になります。

こんな行動があれば早めに相談を

以下のような変化があれば、まだ軽症でもオスグッド病の可能性があります。早い段階で整骨院などに相談することで、悪化を防ぐことができるかもしれません。

- 正座や膝をつくことを避ける

- ジャンプやダッシュで違和感がある

- 膝を押さえる・さするしぐさが増えた

- 走るとすぐ止まるようになった

- 階段で手すりにつかまるようになった

どれも「日常の変化」として見過ごされがちなサインばかりです。「うちの子も同じかも?」と思ったら、まずは専門家に相談してみてください。些細な変化にこそ、未来のトラブルを防ぐヒントが隠れています。

3. 膝のズキズキの正体とは?

膝がズキズキと痛む感覚――その原因を「成長痛だから」と片づけていませんか?実はこの痛みには、成長期ならではの身体の変化と運動による負荷が深く関係しています。ここでは、オスグッド病における膝の痛みの正体を、感覚的にも理解しやすいように丁寧に掘り下げていきます。

成長痛と何が違うの?

「どうせ成長痛だから、そのうちおさまるだろう」と考える方も少なくありません。確かに、思春期には膝やかかと、腰などに痛みを感じやすいですが、オスグッド病は単なる“成長に伴う違和感”とは明確に異なります。

オスグッド病の痛みは“構造的な損傷”が原因

オスグッド病の痛みは、成長期特有の骨の柔らかさと、繰り返しの負荷によって引き起こされる炎症が根本にあります。これは筋肉と骨の連結部に物理的なストレスが加わることで、炎症を起こしている状態です。

成長痛は“痛み方”が違う

成長痛は夜間に両足同時に起こることが多く、起きて動き出すと自然と痛みが引いていく特徴があります。一方で、オスグッド病の痛みは「動いたとき」に増し、「使うほどに悪化する」傾向があるのです。

骨が引っ張られて炎症が起きる仕組み

骨が伸びている時期に、筋肉(特に太ももの前側の大腿四頭筋)の柔軟性が不足していると、運動時に骨の付着部を強く引っ張ります。その牽引力が、お皿の下にある「脛骨粗面(けいこつそめん)」という場所に集中し、そこが炎症を起こし、痛みとなって現れるのです。

骨が先に伸びる“アンバランスな時期”が要注意

成長期は、骨が先に急激に伸びてしまい、筋肉や腱がその変化に追いつけない時期が生じます。このアンバランスな期間は特に膝への負担が増え、炎症を起こしやすくなるのです。

炎症が進行すると“こぶ”のように腫れる

炎症が強くなると、膝のお皿の下が徐々に盛り上がって硬くなることがあります。これは骨の付着部に負荷がかかり続け、組織が変化してしまった状態。痛みだけでなく、膝の形にも変化が出るため注意が必要です。

無理に走るとどうなるか

「少し痛いけど頑張れば走れる」そんな状態で我慢してしまうと、症状が悪化しやすくなります。炎症が広がり、歩くだけでも痛みが出るようになったり、腫れや熱感が強くなるケースもあります。

パフォーマンスが著しく落ちる

足をかばって走ることでフォームが崩れ、スピードや切り返し動作に影響が出ます。チーム練習についていけず、本人の焦りや自信喪失にもつながります。

“休むしかない”状態に陥る

無理を重ねると最終的に運動を一時中断せざるを得ない段階に進みます。このときにはすでに膝の内部の炎症が強く、短期間では回復できなくなっていることも少なくありません。

腫れや熱感は出る?進行サインに注意

オスグッド病は進行すると、目で見てわかるレベルで腫れが出たり、触ると熱を持っていたりすることがあります。痛みだけでなく、こうした変化が見られる場合は要注意。すぐに専門家に相談すべきタイミングです。

こんな状態は黄色信号

- お皿の下が盛り上がってきた

- 朝より夕方に痛みが強くなる

- 押すとビリッとするような鋭い痛み

- 冷やしても痛みが引かない

いずれかに当てはまるなら、放置せず早めの対応をおすすめします。

悪化すると治りづらい理由

オスグッド病は「初期での対処」がもっとも重要です。なぜなら、炎症が進行し、膝の骨の形や組織そのものに変化が起こると、痛みが慢性化しやすくなるからです。

“変形”が残ると再発リスクも

膝のお皿の下が盛り上がったまま硬くなってしまうと、将来にわたって膝を突く動作が苦手になる、スポーツ中に再び痛みが出るなどの問題が残ることもあります。

一度崩れたフォームを戻すのは大変

痛みがある時期に身についた“かばい動作”が癖になってしまうと、それが身体の使い方のベースになり、再発の原因になることもあります。だからこそ、早期のケアが肝心なのです。

4. 痛みが出やすいスポーツと動き

オスグッド病は、どんなスポーツをしているかによっても発症リスクが変わってきます。特に多くの相談が寄せられる競技や、動作の中でも負荷がかかりやすい場面に注目しながら、どんな特徴があるのかを見ていきましょう。

スポーツ別に見る特徴

サッカー

サッカーは、オスグッド病を発症しやすい代表的なスポーツです。キック動作による太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)の使いすぎや、ダッシュ・ストップの繰り返しによる膝への衝撃が多く、練習量の多い学生さんほど発症しやすい傾向があります。特に、土のグラウンドで硬い地面からの反発を膝に受けることも影響します。

バスケットボール

ジャンプの着地や切り返しの多いバスケでは、膝関節にかかる衝撃が非常に大きくなります。特にジャンプの着地が左右アンバランスになりやすく、そのクセが片側の膝だけに負担を集中させてしまうことがあります。また、フルコートを走り続ける中での疲労の蓄積も見逃せません。

陸上

短距離走や跳躍系(走り幅跳び・高跳び)を行う学生さんは、爆発的な力を使うため、太ももから膝にかかる張力が極めて強くなります。特に、スタートのダッシュ時やスパイクによる硬い接地感が膝への負荷を大きくしてしまいます。長距離走でも繰り返しの衝撃が蓄積されやすく、膝に痛みが出やすくなります。

ジャンプやダッシュ時の衝撃

ジャンプ

ジャンプは、踏み切る瞬間に大腿四頭筋を一気に収縮させるため、膝下の骨(脛骨粗面)を強く引っ張ります。これが繰り返されることで、骨と筋肉の境目で炎症が起こりやすくなります。ジャンプ力が求められる競技に取り組んでいる学生さんは特に注意が必要です。

ダッシュ

ダッシュでは、スタート時の蹴り出しやトップスピードでの加速時に、前ももへ瞬間的な強い負荷がかかります。膝関節が不安定な成長期の段階では、この負荷に組織が耐えきれず、痛みの引き金になることが多いです。フォームが崩れていると、より一層片側の膝に偏った負担がかかります。

プレースタイルで左右される?

同じ競技でも、プレースタイルによって膝への負担は異なります。たとえば、サッカーでもスピード重視のウイングと、守備的なディフェンダーでは、走り方や動きのパターンがまったく違います。ジャンプを多用するポジションでは、踏み切り脚側だけに痛みが出る傾向も強く、プレースタイルの分析は重要な手がかりになります。

練習量と痛みの関係

毎日のようにハードな練習を積み重ねている学生さんほど、疲労の蓄積により筋肉が硬くなりやすく、それが骨への引っ張りを強めてしまいます。加えて、ケアの時間が足りなかったり、オーバーユースの兆候を見逃してしまうことで、軽い違和感がやがて激痛へと悪化してしまうケースも珍しくありません。休養のタイミングや、リカバリーの工夫も重要です。

ポジション別に見る負荷の違い

フォワード

フォワードはゴール前での瞬発力やジャンプ、ターンの回数が多く、常に膝に負担をかけ続けます。得点シーンを狙うための動きが多く、前ももの緊張が抜けない時間が長いのも特徴です。

ミッドフィルダー

走行距離が多く、攻守どちらにも参加するため、疲労の蓄積が深刻になりやすいポジションです。運動量が多い一方で、プレー強度も高く、膝への衝撃が繰り返し起こることで炎症を起こしやすくなります。

ディフェンダー

守備時のブロックや急停止、クリアなどでの強い動きが膝に負担をかけます。特に、コンタクトプレーが多い場合は無意識に片足重心になっていることも多く、軸足への負担が集中することがあります。

どんなスポーツでも注意が必要

競技の種類やポジションによって、膝への負荷のかかり方はさまざまですが、共通して言えるのは「疲労が抜けきらないうちに練習を続けてしまうこと」が悪化の原因になるという点です。好きなスポーツを続けるためにも、違和感や痛みの早期発見と適切なケアが何よりも大切です。

5. 原因は成長だけじゃない

オスグッド病は「成長期だから仕方ない」と言われがちですが、実際にはそれだけではありません。成長期に起こりやすいのは確かですが、それを悪化させてしまう“別の要因”があるのです。ここでは、成長だけではないオスグッド病の原因について詳しく見ていきます。

柔軟性の低下による影響

筋肉や腱が硬くなると、膝への負担が一気に高まります。特に太ももの前側(大腿四頭筋)やふくらはぎの筋肉が硬いと、動作のたびに膝に強い引っ張りがかかります。これが繰り返されることで炎症が起きやすくなり、オスグッド病の痛みにつながるのです。

筋肉の柔軟性は、年齢や性別に関係なく個人差があります。部活動やクラブチームでハードな練習を続けている学生さんでも、柔軟性のケアができていないと症状が悪化するリスクが高まります。

身体の使い方のクセ

日常生活やスポーツの動作の中で、偏った身体の使い方をしていると、特定の部位にばかり負担がかかります。たとえば、膝を内側に入れて走る、踏み込むときに左右差があるなどのクセがあると、膝への負荷が片寄って痛みにつながります。

一見すると関係なさそうな足首や股関節の動きも、膝に大きな影響を与えています。本人が無意識にやっているクセだからこそ、第三者の視点でチェックすることが重要です。

姿勢や骨盤のゆがみ

猫背や反り腰、骨盤の前傾・後傾などの姿勢の乱れは、膝の動き方や体重のかかり方に影響します。特に骨盤が傾いていると、太ももから膝にかけての筋肉が引っ張られやすくなり、オスグッド病の痛みを助長します。

また、立ち方や座り方のクセによって長期間かけてゆがみが固定化されている場合もあります。こうした姿勢の問題は、ストレッチや施術で改善できる可能性があるため、根本から見直すことが大切です。

筋力バランスの乱れ

膝まわりの筋肉がアンバランスな状態になると、関節に余計なストレスがかかります。たとえば、太ももの前側の筋肉ばかり強くて、裏側(ハムストリングス)が弱いと、動作のたびに前側が引っ張られ、膝の痛みにつながることがあります。

スポーツをしていると筋力の付き方に差が出やすくなりますが、それを放置すると慢性的な痛みの原因になります。バランスの良い筋力を育てることが、オスグッド病の予防にもつながります。

ストレッチ不足が痛みに直結する理由

毎日のストレッチは、筋肉や腱の柔軟性を保つだけでなく、ケガの予防にも大きく関わっています。成長期の身体は骨が先に伸びてしまい、筋肉がその長さに追いつかずに張り詰めやすくなっています。

この状態でストレッチを怠ると、筋肉はどんどん硬くなり、膝のお皿の下を引っ張ってしまいます。これがまさにオスグッド病の発症メカニズムに直結するのです。だからこそ、日々の柔軟体操を軽視せずに取り組む必要があります。

「成長痛」と決めつけないために

「どうせ成長痛でしょ」と放っておくと、見逃してはいけない負担の蓄積を見過ごすことになります。オスグッド病は、成長期だから起きるのではなく、“成長期の身体を適切にケアできていないから”起きているのです。

痛みが出たとき、まずは身体の使い方や筋肉の状態を見直してみてください。必要であれば整骨院でチェックしてもらい、早めに原因へアプローチすることが、再発の防止や好きなスポーツの継続につながります。

6. なぜ片足だけ痛くなるの?

オスグッド病の痛みは、左右両方ではなく、どちらか片側の膝だけに現れることが多いのが特徴です。なぜ片足だけに症状が出るのか――その理由は、身体の使い方のバランスや、無意識のクセに隠れていることがあります。左右差のある原因をしっかり理解することが、改善への第一歩になります。

利き足と軸足の役割

スポーツにおいて、利き足は「蹴る・動かす」側、軸足は「踏ん張る・支える」側として自然に役割が分かれます。たとえばサッカーなら、右利きの選手は右足で蹴る動作が多く、左足はそのたびに地面を強く踏ん張るため、負荷のかかり方に偏りが出やすくなります。陸上のスタートやジャンプでも同じように、左右で役割分担ができてしまい、片方にだけ負担が集中するのです。

偏った負担がかかるメカニズム

スポーツを続ける中で、片方の足ばかりを使うフォームがクセになっていると、筋肉の緊張や柔軟性にも左右差が生まれます。たとえば、片足ばかりでジャンプやキックを繰り返すと、その膝の下にある脛骨粗面に過剰な牽引力がかかり、炎症や痛みの原因になります。これはまさにオスグッド病のメカニズムそのものです。身体の使い方に無意識の差があると、成長期の膝にとって大きな負担になってしまいます。

全身のバランスから見る必要性

実は、痛みが出ている膝だけを見ていても、本当の原因は分からないことが多いのです。骨盤のズレや背骨の歪み、足裏の着き方など、全身のバランスの乱れが片足だけに影響を与えているケースも少なくありません。片足だけに痛みが出るのは、そこに“限界が来ている”というサインかもしれません。整骨院では膝だけでなく全身をチェックし、バランスを整えることで痛みの原因を根本からケアしていきます。

練習環境による差も

たとえば、体育館の床が滑りやすい、グラウンドに傾斜がある、靴のソールが片方だけ減っている――そんな小さな要因も、知らず知らずのうちに身体に偏った負担をかけています。自宅と学校で使うシューズの違い、部活の練習場と試合会場のコンディションの差など、練習環境の些細な違いが、左右の膝に違う負担をかけてしまうことがあるのです。

両足に出ることはある?

基本的には片側だけに出ることが多いオスグッド病ですが、両足に症状が出るケースも存在します。特にジャンプ動作やダッシュ動作を左右バランスよく繰り返す競技では、両膝に負担が分散され、その結果として両足に痛みが出ることがあります。ただし、それは身体全体に疲労や歪みがたまっている証拠でもあります。両足に出る場合は、より注意深く全身を見直す必要があります。

片足だけの痛みを甘く見ないで

「片方だけだから大丈夫」と思って放置していると、無意識のうちにもう一方の足でかばうようになり、二次的なトラブルを招くこともあります。片足だけに出る痛みこそ、体のバランスが崩れているサインです。痛みの出ている側を責めるのではなく、「なぜそこにだけ出るのか?」を一緒に考えることが、スポーツを続けるための大切な視点になります。

7. 整形外科ではどう対応される?

膝の痛みで病院を受診すると、多くの場合まず整形外科に案内されますよね。レントゲンを撮って、診断を受けて、薬やシップを出されて終わり。そんな流れが一般的ですが、オスグッド病の場合、本当にそれだけで良いのでしょうか?「もっと何かできるはず」と感じている方も多いかもしれません。

まずは画像診断で確認

整形外科では、最初にレントゲンやMRIなどの画像検査を行います。これは、膝の痛みがオスグッド病によるものなのか、それとも他の疾患が隠れていないかを見極めるためです。特に脛骨粗面と呼ばれる、膝下の骨の状態をチェックします。ただし、この段階で「骨には異常なし」と判断され、成長痛扱いで片付けられてしまうケースも少なくありません。画像に何かが写る=重症、写らない=問題なし、というわけではないため、症状の本質に目が向けられないこともあるのです。

処置はシップと安静が基本

診断後の対応は、非常にシンプルなものが多いです。シップを処方され、「部活は休んでください」とだけ指導されることも珍しくありません。もちろん、安静は炎症を抑えるために必要な対応ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。特に、再発や慢性化を防ぐためのケアが欠けてしまうと、せっかく一度は治ってもまた痛みが戻ってしまうことが多いのです。

運動を止めるよう指導されるケース

整形外科では、基本的に「痛みがある=運動禁止」というスタンスで指導される傾向があります。これは安全第一を考えると当然の判断なのですが、部活に打ち込んでいる学生さんにとっては非常に辛い指示になることも。特に、大会が近い、レギュラー争いの真っ只中、といった時期であればあるほど、「休んでいる間に自分の居場所がなくなるかも」といった不安や焦りに繋がります。

改善しないまま部活を引退する例も

もっとも心が痛むのは、シップや痛み止めでその場しのぎをしたまま、結局は痛みが治らずに部活を引退してしまうケースです。最後の大会に出られなかった、生きがいだったスポーツを諦めた、そんな声が後を絶ちません。本来ならもっと早く、別のアプローチをしていれば…と悔やまれる瞬間です。「整形外科ではダメだったけど、他の方法があると知っていれば」と話される保護者様もいらっしゃいます。

そのまま放置されやすい現実

さらに深刻なのは、一度診断を受けた後に「経過観察で様子を見ましょう」と言われ、そのまま医療の手が届かなくなるケースです。明確な治療計画もフォローもなく、結局は自己判断に任されてしまう。そんな状況では、親御さんもどうサポートしていいのか分からず、学生さん本人も誰にも相談できずに我慢を続けてしまうことに。「もう少し早く、違う道を選んでいれば…」そんな後悔を生まないためにも、選択肢を知っておくことが大切なのです。

8. 整骨院ではどんな施術ができる?

「痛みがあっても部活は続けたい」「大会に間に合わせたい」そんな思いを抱える学生さんに対して、整骨院でできることはたくさんあります。オスグッド病は成長期特有の問題とはいえ、膝だけのケアでは改善しづらいケースが多いもの。整骨院では、全身のバランスを見ながら、お一人おひとりに合った施術を行います。

まずは全身のバランスをチェック

オスグッド病は「膝の使いすぎ」だけが原因ではありません。骨盤や股関節、足首など、身体全体のバランスが崩れることで、膝に負担が集中していることもあります。そのため当院では、初回にしっかりと全身の状態を確認し、「なぜこの学生さんに痛みが出たのか?」という根本原因から丁寧に見つめ直します。

膝以外の部位を丁寧に調整

オスグッド病のケアと聞くと「膝だけを施術するのかな」と思われがちですが、実際には膝以外の関節や筋肉の状態が大きく関係しています。たとえば股関節の可動域が狭い、足首が硬い、左右の足にかかる体重が偏っている――そういった要素が膝に負荷をかけてしまう原因になっているのです。整骨院ではこれらの部位も視野に入れ、やさしい手技で全身のバランスを整えていきます。

痛みに配慮したやさしい施術

「整骨院って痛いことされるんじゃないか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、オスグッド病に対する施術はとてもソフトです。痛みが強いときには無理をせず、まずは炎症を和らげるケアからスタートします。触れられるだけで敏感になっている箇所にも、細心の注意を払って対応しますのでご安心ください。

ストレッチと運動指導も大切に

施術だけではなく、セルフケアやトレーニング指導も整骨院の大切な役割です。特に成長期の学生さんにとっては、正しい身体の使い方を覚えることが予防にもつながります。当院では、ふともも前面の筋肉(大腿四頭筋)だけでなく、ふくらはぎ・股関節・体幹など、全体の連動を意識したストレッチや軽い運動を丁寧に指導しています。

目標は“好きなことを続けられる身体”

私たちの施術のゴールは、「痛みをゼロにすること」だけではありません。本当に大切なのは、好きなスポーツを思いきり楽しめる身体を取り戻すこと。再発を防ぐにはどうすればいいか、これから成長していく身体にどんなサポートが必要か。そんな視点から、一人ひとりに合わせたアプローチを行っています。

好きなことをあきらめないでほしい。そんな気持ちで、私たちは日々の施術に取り組んでいます。

9. 親が気づけるサインとは?

部活動やクラブチームに一生懸命取り組んでいると、多少の痛みは口にしない学生さんも少なくありません。でも、毎日そばにいる親御さんだからこそ気づける“サイン”があります。ちょっとした変化を見逃さないことが、オスグッド病の早期発見につながります。

帰宅後のアイシングやマッサージの有無

いつもは元気に帰ってくるのに、最近やけに静かだったり、帰宅後に無言でアイシングをしていたりしませんか?

「膝どうしたの?」と聞いても「大丈夫」と言うかもしれませんが、本人なりに痛みを抱えている可能性があります。

とくに、自分でマッサージをしたり、湿布を貼っている場合は注意が必要です。

膝をかばう歩き方をしている

階段の昇り降りや家の中の移動時に、片足をかばって歩いていることはありませんか?

引きずるような歩き方をしていたり、急にスローペースになっていたら、膝に違和感を抱えている証拠かもしれません。

親御さんの目線で見ると、日常のこうした動作に現れる“癖”の変化が早期発見の鍵になります。

階段で手すりにつかまる

オスグッド病の初期には、膝を深く曲げたときに痛みを感じやすくなります。

そのため、階段の昇り降りでバランスをとるために手すりに頼るようになる学生さんもいます。

これまで手すりを使わずにスタスタと動いていたのに、最近になって急に使い始めたら、それは“気になる変化”です。

体育後に動きが鈍くなる

体育や部活の後、急に無口になったり、足を引きずるようになったりしていませんか?

「疲れただけ」と思われがちですが、実は膝の痛みや違和感を我慢しているケースがあります。

本人も「この程度なら大丈夫」と思い込んでいることが多いため、親御さんが異変に気づいて声をかけてあげることが大切です。

「最近元気がないな」と感じたとき

オスグッド病は身体の痛みだけでなく、心にも影響を及ぼすことがあります。

思うようにプレーできない、練習に思い切り参加できないもどかしさから、少しずつ元気がなくなっていくこともあるのです。

「最近あまり話してくれないな」「表情が少し暗いな」と感じたら、身体の痛みが隠れているかもしれません。

小さな変化に気づけるのは親だからこそ

学生さんは「痛い」と言いたくても、言えないことがあります。チームに迷惑をかけたくない、自分だけ休みたくない、そう思って頑張ってしまうのです。

だからこそ、親御さんが日常の小さな変化に気づき、優しく声をかけてあげることが大切です。

「何か変だな」と思ったら、早めに相談できる環境を整えてあげてください。痛みを早期にケアすることが、その後の競技人生にも大きな影響を与えます。

10. 走れない悔しさとどう向き合うか

膝の痛みで走れない。これほど悔しいことはありません。試合を控えていたり、チーム練習がある中で、痛みを理由に外から見ているだけ…そんな場面に、心が折れそうになった学生さんも多いのではないでしょうか。オスグッド病は、「ただの成長痛」などと軽く扱われがちな分、周囲の理解を得られず、本人にとってはダブルの苦しみになりやすいのです。

「サボってる」と思われやすい現実

周囲から見ると、見た目には歩けているし、ジャンプも軽くならできる。でもいざダッシュやターンになると痛みで動けなくなる。それがオスグッド病の特徴です。けれど、見た目に分かりにくい分、「本当に痛いの?」「やる気がないだけじゃない?」という誤解を受けることも少なくありません。

保護者や指導者の理解がないまま放置されると、学生さんの心は孤立してしまいます。

痛みがあるのに理解されない葛藤

痛みは本人しかわからないものです。オスグッド病では、膝のお皿の下がズキズキと痛み、押すと強い圧痛があります。特に練習後は腫れや熱感が強くなることも。そうした明確な症状があっても、「成長期だし仕方ないよね」と片づけられると、自分の痛みが軽く見られているようで辛くなります。

この葛藤は、大人が思っている以上に、精神的ダメージとなるのです。

チーム練習への復帰を焦らせないために

「早く戻らないとレギュラーを取られる」「休んだら試合に出られないかも」そんな不安から、痛みを隠して無理に練習を続けてしまう学生さんもいます。ですが、オスグッド病は無理をすると悪化しやすく、慢性化や再発リスクも高まります。

周囲が焦らせるのではなく、「きちんとケアして戻ってこよう」と言ってくれるだけで、安心して治療に専念できます。

自己肯定感を保つ声かけ

「頑張ってるの、ちゃんとわかってるよ」

「痛みと向き合ってるだけでもすごいことだよ」

こうした言葉は、どれだけ救いになるでしょうか。膝が痛くて思うように動けない。そんな時こそ、寄り添う言葉が必要です。プレーだけでなく、その気持ちに共感してもらえることで、学生さんの心は前を向けるようになります。

親や指導者にできるサポートとは

日々の様子に変化がないか観察し、痛みを訴えたら否定せずに受け止める。まずはそれだけでも十分なサポートになります。そして、「整骨院で相談してみようか」「無理しなくていいよ」といった言葉で、専門家のもとへつなげることが、何よりの支えになるはずです。

スポーツの未来は、無理に続けることではなく、適切にケアしながら「続ける工夫」にあります。学生さんの想いを尊重しながら、安心して回復へと向かう道筋を整えていきましょう。

11. ゴールデンエイジを無駄にしないために

オスグッド病が起こりやすい時期。それは“ゴールデンエイジ”と呼ばれる、大切な身体の成長期です。この時期にどう体を使ったか、どんな動きが身についたかは、その後のスポーツ人生に大きな影響を与えます。だからこそ、痛みがあるからといって「ただ休ませる」だけではもったいないのです。

この時期の身体の使い方が一生を左右する

小学校高学年から中学生にかけて、神経系の発達とともに動きの習得が急速に進む時期。ジャンプやダッシュ、ターンといった運動動作が、無意識のうちに“型”として身につくのがこの頃です。

ですが、痛みによって片足をかばうクセがついたり、無理をして悪いフォームのまま動いていたりすると、せっかくの成長期が“誤った動作の習慣化”につながってしまう可能性もあります。

休ませるだけで解決しない理由

「痛いなら運動を休もう」と考えるのは自然なことです。実際、安静にすることで炎症がおさまり、痛みが軽くなることもあります。

けれど、根本的な原因である“姿勢”や“身体の使い方”を見直さなければ、再発や反対側の膝への痛みが出るリスクは消えません。

特に部活動やクラブチームなどで高い負荷がかかっていた学生さんほど、「休ませた後、再開したらまた痛みがぶり返した」というケースも多いのです。

成長とパフォーマンスの両立

痛みをケアしながらも、今できる動きを工夫し、身体の成長と運動機能の発達を止めないことが理想です。たとえば、膝への負担が少ない体幹トレーニングや柔軟性アップのストレッチ、正しい動作の習得を目的とした軽いエクササイズなど、整骨院では一人ひとりに合った内容を提案できます。

無理をせず、でも諦めずに「できることを続ける」ことが、結果的に将来のパフォーマンスを守ることにもつながります。

痛みと向き合いながら続ける工夫

オスグッド病と向き合う中で、「痛み=休む」だけの選択肢ではなく、「痛みと向き合いながら何を続けられるか」を一緒に考えていく姿勢が大切です。

今この時期に、どう体と向き合うか。どんなサポートを受けられたか。その経験は、ケガだけでなく、メンタル面の成長にもつながっていきます。

大切なのは“やめさせない”こと

一時的に休むことと、スポーツを“やめる”ことは違います。オスグッド病は、しっかりとケアを行えば改善する可能性の高い症状です。

「どうせ痛いなら辞めてしまおうか」そんな諦めを感じる前に、「続けられる道」を大人が示してあげること。これが何よりのサポートになります。

ゴールデンエイジの貴重な時間を、正しいケアと前向きな支えで乗り越え、将来にわたっての自信と力に変えていきましょう。

12. 安静にしてても治らないときは

オスグッド病は「成長痛みたいなものだから、いずれ落ち着く」と思われがちです。しかし、実際には安静にしているだけでは改善しないケースも多くあります。

痛みが続く、運動再開でぶり返す、日常生活でも支障がある…そんなときは、「ただ待つ」のではなく、視点を変えてアプローチすることが大切です。

「様子を見る」だけで長引く理由

最初は軽い違和感や膝の下のズキズキから始まることが多いオスグッド病。その段階で安静にしておけば改善することもあります。

しかし、見逃して練習を続けたり、「ちょっと痛いけど我慢できる」と無理をしたりしていると、炎症が悪化して骨の成長にまで影響を及ぼすことがあります。

その後、痛みが強くなってから慌てて休んでも、すでに負担のかかる姿勢や動き方がクセになっているため、安静だけでは症状が戻らないのです。

生活の中に原因が隠れているケース

オスグッド病は運動中の負担だけが原因ではありません。

たとえば、

- 学校での椅子の座り方が悪い

- 通学で片側の足にばかり負担がかかる

- 足を組むクセがある

- スマホの姿勢で骨盤が歪んでいる

など、何気ない日常生活の中にも、膝への負担を大きくする要因は潜んでいます。

こうした日常の癖を見直さない限り、痛みはいつまでも繰り返されるかもしれません。

全身の連動性を見直す重要性

膝が痛いからといって、膝だけを見るのでは不十分です。

股関節の動きが悪かったり、足首の柔軟性が不足していたり、体幹が安定していなかったりすると、その“しわ寄せ”が膝に集中してしまうのです。

整骨院では、膝だけでなく身体全体の連動性をチェックし、どこにズレや負担があるのかを明らかにしていきます。

「痛い場所」と「原因のある場所」が違うというのは、オスグッド病ではとてもよくあることです。

何もしないことが逆効果な場合も

「痛いから、とにかく動かないようにしよう」と長期間の安静を続けるのは、かえって筋力や柔軟性の低下を招くことがあります。

すると再び動き始めたとき、かばうような動作になり、膝に不自然な負荷がかかって再発する…という悪循環に。

痛みの状態に応じて“適切な運動”を取り入れることが、回復を早めるカギになります。

痛みを根本から見直すタイミング

もし「安静にしていても全然よくならない」「運動を再開するとすぐに痛くなる」そんな状態が続いているなら、それは“痛みの根本”を見直すタイミングかもしれません。

痛みの出ている膝だけでなく、身体の動きや姿勢、生活習慣まで視野を広げてみることで、本当の原因にたどり着けることがあります。

オスグッド病は、成長期の一過性のものではなく、体の使い方や生活環境が深く関わるもの。

だからこそ、早めの段階で“根本ケア”に踏み出すことが、再発を防ぎ、前向きに運動を続けるための第一歩になるのです。

13. 対策の鍵は太ももだけじゃない

オスグッド病といえば「太ももの前側(大腿四頭筋)が硬くなっているのが原因」とよく言われます。もちろん、それも大切な要素のひとつですが、それだけで対処しようとすると痛みがなかなか改善しないことも多いのです。

実は、膝への負担を減らすためには“太もも以外”の部位にも目を向ける必要があります。

ふくらはぎ・股関節の関与

**ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)**は、膝を伸ばす・つま先立ちになる・ジャンプの着地などに関わる筋肉です。ここが硬くなってしまうと、膝の可動域が制限され、余計な負荷が前側(膝下)に集中します。

股関節の動きも非常に重要です。特に股関節がうまく曲げ伸ばしできないと、膝が代償的に動くようになり、膝へのストレスが増します。

「太ももだけほぐしても良くならない」と感じた場合、ふくらはぎや股関節のチェックが抜けていることが少なくありません。

全身の柔軟性が膝に与える影響

膝は、股関節と足首の“間”にある関節です。つまり、上や下の動きに影響されやすく、全身の柔軟性が悪ければその分、膝への負担が大きくなります。

たとえば、

- 背中が丸まって猫背になっている

- 骨盤が後ろに傾いている

- 足首の動きが硬く、しゃがみにくい

といった全身の状態が、結果として膝に負担をかけていることはよくあります。

「膝が悪いんじゃなくて、身体の他の部分の影響で痛みが出ている」と考える視点が、対策の第一歩です。

筋肉の硬さと炎症の関係

筋肉が硬くなると、その部位の血流が悪くなり、柔軟性も低下します。

その結果、運動時に急激な引っ張りが起こり、骨の成長軟骨部に炎症を起こしやすくなります。

とくにオスグッド病では、大腿四頭筋の引っ張る力が脛骨粗面(膝下の骨の出っ張り)に集中することで痛みや腫れが生じます。

ですが、実際には大腿四頭筋だけでなく、ハムストリングス(太もも裏)や内転筋(内もも)などのバランスの悪さが影響しているケースも多いのです。

「どこかひとつ」ではなく、「全体の筋肉のバランスと柔軟性」を整えることが、再発を防ぎ、動きやすい体を作る鍵になります。

フォームを見直すことで変わる負担

走る・跳ぶ・しゃがむといった日常の動作の「フォーム」も膝への負担に直結します。

たとえば、

- つま先が外を向いて着地している

- 体が前に倒れて膝が前に出すぎている

- 骨盤がうまく使えていないために上下動が大きい

といったフォームは、膝への負担を強める原因になります。

整骨院では、動作のクセをチェックし、必要に応じて改善のアドバイスやストレッチ指導も行います。

“身体の使い方”そのものを見直すことで、痛みの予防だけでなく、パフォーマンスの向上にもつながっていきます。

成長期こそ“正しいケア”が必要

オスグッド病が起きやすいのは、骨も筋肉も急激に成長しているタイミングです。

つまり、成長に体が追いつかずアンバランスになりやすく、それが痛みを引き起こす原因にもなっています。

この時期は「どうケアするか」がとても重要です。

「成長すれば治る」ではなく、「成長しながら整える」ことが必要なのです。

ストレッチ、姿勢の改善、フォームの見直し、生活習慣の調整――それぞれは地味な作業かもしれませんが、続けることで確実に身体は変わっていきます。

未来のために、今のうちから“正しいケア”を習慣にしていきましょう。

14. よくある誤解と対処ミス

オスグッド病に関しては、ネットや周囲の声から間違った情報を信じてしまい、対処が遅れたり、逆効果になってしまうこともあります。保護者の方や指導者の方がよかれと思ってやっていることが、実は症状を悪化させているケースも少なくありません。

ここでは、よくある誤解と実際のリスクについて正しく知っておきましょう。

成長痛だから仕方ない?

「成長痛だから、そのうち治るよ」と言われることがあります。確かに成長期には骨や筋肉のバランスが崩れやすく、痛みが出やすい時期です。

しかし、オスグッド病はただの“成長痛”とは異なります。成長に伴って起きる一時的な痛みとは違い、構造的な負担や筋肉の硬さ、身体の使い方のクセが強く関係しているのです。

放っておいて自然に治るものではなく、ケアや動作の見直しをせずにいると、症状が慢性化してしまうこともあります。

「成長期だから仕方ない」ではなく、「今だからこそ整えていくことが大事」と考えることが必要です。

痛みがあっても軽ければ大丈夫?

「ちょっと痛いくらいなら、まだ動いても平気かな」と思うかもしれません。

ですが、軽い痛みでもそれが繰り返されることで炎症が広がり、症状が強くなっていくことはよくあります。

特にオスグッド病は、“我慢できるレベル”で無理を続けることによって、軟骨の部分が剥がれたり、骨の隆起が残ったりすることがあるのです。

「大丈夫」と思って動き続けた結果、長引く痛みや再発のリスクを抱えることになります。

痛みの強さではなく、「どの場面で痛むのか」「どういう動きで響くのか」を見て、無理をせず専門家に相談するのが最善です。

冷やせば良くなる?

運動後にアイシングを行うのは、一時的に炎症を抑えるうえでは有効です。ただし、冷やすだけで痛みが根本的に治るわけではありません。

「冷やせばなんとかなる」という考え方だけに頼っていると、ケアが不十分になりがちです。

冷やすタイミングや方法を誤ると、逆に筋肉が硬くなり、動きがぎこちなくなって負担が増えるケースもあります。

アイシングはあくまで“補助的”なケアと考え、柔軟性を高めるストレッチや姿勢改善などとあわせて行うことが重要です。

部活を休めば治る?

一時的に運動を休むと、炎症や痛みは軽減するかもしれません。しかし、根本的な原因が解決されていない場合、再開後すぐにまた痛みがぶり返すことがあります。

「部活を休んでいる間に何をするか」がとても大切です。

身体のバランスや筋肉の柔軟性を整えたり、正しいフォームを身につけたりすることが、症状の改善と再発防止の鍵となります。

ただ休ませるのではなく、「回復と成長を同時に進める期間」として過ごすことができれば、より早く・しっかりとした復帰が可能になります。

「いつの間にか治る」は本当?

ごく軽症であれば、確かにいつの間にか気にならなくなるケースもあります。

しかしそれは、たまたま動きが変わったり、筋肉の柔軟性が改善されたことによる“偶然の回復”にすぎません。

多くの場合、症状が消えても根本的な動きのクセや筋肉の硬さが残っており、再発のリスクはつきまといます。

また、成長期が終わるまでに放置してしまうと、骨の変形が残るケースもあります。

「気づいたときに適切なケアを始める」ことが、未来の身体を守るための一番の方法です。

誤解や思い込みにとらわれず、正しい知識と判断でサポートしていきましょう。

15. オスグッドを再発させないために

痛みがなくなると、「もう大丈夫かな」と思ってしまう方が多いのですが、オスグッド病は“再発しやすい”特徴を持っています。とくに原因への理解やケアの方法が不十分なまま運動に戻ると、短期間で症状が戻ってしまうことも少なくありません。

再発を防ぐためには、「痛みがなくなったあと」の行動がとても大切です。ここでは、再発を防ぐための考え方と具体的なポイントをご紹介します。

痛みがなくなっても終わりじゃない

炎症がおさまり、一時的に痛みを感じなくなっても、それは“ゴール”ではありません。オスグッドの原因である身体の使い方や柔軟性の低下が改善されていなければ、再び膝に負担がかかり始めたとき、症状はぶり返します。

「再発しない身体」を目指すためには、痛みが消えてからのリハビリやフォームの修正、生活習慣の見直しが必要不可欠です。油断せず、地道に取り組んでいきましょう。

フォームと動きの改善が重要

膝への負担は、ジャンプやダッシュなどの“動作のクセ”によって生まれます。たとえば、着地時に重心が前にかかりすぎていたり、左右のバランスが悪いままだと、再発のリスクはぐんと上がります。

整骨院では、全身のバランスを見ながらフォームや身体の使い方も一緒に確認し、必要に応じて修正をサポートしています。正しい動きは、再発予防だけでなくパフォーマンス向上にもつながります。

身体の使い方を習慣化する

日常生活や部活の練習中、無意識のうちに偏った使い方をしているケースはとても多いです。たとえば、片足にばかり体重をかける、姿勢が崩れているなど、こうしたクセは徐々に痛みの再発につながっていきます。

正しい身体の使い方を「意識するだけでなく、習慣にしていく」ことが鍵になります。ストレッチやトレーニングを継続しながら、少しずつ身体の感覚を育てていきましょう。

定期的なケアが支える回復力

成長期の身体は日々変化しており、その時々の状態に合わせたケアが必要です。調子がいいときでも、定期的に整骨院で身体のバランスを見てもらうことで、ちょっとした異変に早く気づけたり、再発の前兆を察知できたりします。

まさに「転ばぬ先の杖」として、ケアを続けていくことが、回復力を高め、思い切り動ける身体を支えてくれます。

「また痛くなるかも」の不安をなくす

再発を繰り返すと、「また痛くなるかもしれない…」という不安がつきまとい、思い切り動けなくなってしまうことがあります。この不安がストレスになり、動きがぎこちなくなることで、かえってケガのリスクが高まってしまうこともあります。

こうした不安を取り除くためにも、「正しく治った」という実感を持てることが大切です。身体の状態をしっかり見直し、自信を持って復帰できるサポートを受けることで、不安のない毎日が戻ってきます。

再発予防は“終わりのないサポート”ではなく、“安心して進むための土台作り”です。未来のために、今のケアを大切にしていきましょう。

16. 自宅でできるケアとサポート方法

オスグッド病は、整骨院での施術だけでなく、日々のケアの積み重ねによって改善や予防の効果が高まります。とくにご自宅でのケアは、痛みが軽い時期や施術の合間に取り入れることで、回復を早めたり、再発を防いだりするための大切なステップとなります。

「何をしてあげればいいのか分からない」という保護者様も多いのではないでしょうか。ここでは、無理なく取り組めるケアの方法をご紹介します。

簡単にできるストレッチ紹介

まず取り入れてほしいのは、太もも前側(大腿四頭筋)やふくらはぎ、股関節まわりのストレッチです。膝への負担を軽減するには、これらの筋肉の柔軟性を保つことがとても重要です。

特におすすめなのが、入浴後や寝る前に行う「ゆったりとした静的ストレッチ」。反動をつけずにじっくり伸ばすことで、筋肉に負担をかけずにケアができます。

無理に伸ばす必要はありません。痛みが出ない範囲で、「気持ちいい」と感じる程度で十分です。習慣化することが大切なので、毎日短時間でも続けてみてください。

お風呂後のケアで差がつく

お風呂上がりは筋肉が温まり、柔らかくなっている時間帯。ストレッチや軽いマッサージを取り入れるには絶好のタイミングです。膝まわりや太ももを優しくさするようにマッサージしたり、膝の下の骨(脛骨粗面)に負担をかけないようにサポートしてあげることで、翌日の違和感が軽減されやすくなります。

また、温浴中にふくらはぎをもみほぐすのも効果的です。血行が促進され、回復を助けてくれます。

サポーターやテーピングの使い方

運動を再開するときや、部活に参加する際には、サポーターやテーピングで膝の負担を軽減する方法もあります。ただし、使い方を間違えると逆に動きが制限される場合もあるため、整骨院でアドバイスを受けながら活用するのがベストです。

とくにテーピングは、「貼り方」よりも「目的」が大事です。痛みのある部分だけに貼るのではなく、膝全体の動きをサポートするような巻き方を心がけるとよいでしょう。

親子で取り組める工夫

一人ではなかなか続かないストレッチやケアも、親子で一緒に行えば習慣になります。「今日もやったね」「昨日より柔らかくなってるね」と声をかけながら取り組むことで、モチベーションも上がり、自然と自己ケアの力も育ちます。

お子様自身が“自分の身体を大切にする意識”を持つことが、将来的なケガの予防にもつながります。毎日のケアが、親子の会話や関わりの時間としても役立ちます。

ケアの継続が痛みの予防につながる

つい忘れがちになってしまうケアこそ、継続が何よりの力になります。痛みがある時期だけでなく、調子がいいときにも少しずつ続けていくことが、膝の健康を守るポイントです。

オスグッド病は成長とともに変化する症状ですが、「どう付き合っていくか」が今後のスポーツ人生を左右します。自宅でできるケアを無理なく取り入れ、整骨院の施術と併用しながら、お子様の“好きなことを思いきり続けられる身体”を一緒に守っていきましょう。

17. 取手市でオスグッド病の相談はくまもと整骨院へ

部活を頑張る学生さんにとって、膝の痛みは本当に大きな壁です。「試合が近いのに」「みんなと同じように走れない」そんな不安や焦りを抱えて来院される方が、取手市くまもと整骨院にはたくさんいらっしゃいます。私たちは、ただ痛みを取るだけでなく、その先にある“やりたいことを続けられる体”を一緒に目指しています。

「成長期だから仕方ない」と諦める必要はありません。整形外科とは違ったアプローチで、オスグッド病に悩む学生さんを全力でサポートしています。

スポーツを続けたい学生さんのために

当院には、オスグッド病をはじめスポーツによる膝のトラブルで悩む学生さんが多く来院しています。痛みを抱えながらも、練習や試合に出たいという気持ちはよくわかります。

その想いを大切にしながら、身体に無理をかけずに競技を続けていくための施術やアドバイスを行っています。一人ひとりの目標や背景に寄り添いながら、「続けられる身体づくり」をサポートしています。

一人ひとりの身体に合わせた施術

オスグッド病といっても、痛みの出方や身体の使い方には個人差があります。くまもと整骨院では、丁寧なヒアリングと全身の検査を通して、膝だけでなく股関節・足首・姿勢なども含めたトータルバランスを見ていきます。

その上で、筋肉や関節の状態に合わせたやさしい施術を行い、痛みの軽減と根本的な動きの改善を目指します。施術後には、日常生活や部活での注意点も具体的にお伝えし、ご家庭でのケア方法もわかりやすくご案内します。

整形外科との連携もご相談ください

必要に応じて、整形外科での画像診断(レントゲンなど)をご提案する場合もあります。くまもと整骨院では、整形外科と連携を取りながら、それぞれの専門性を活かした対応が可能です。

「最初にどこへ行けばいいのかわからない」「整骨院と病院、どっちがいいの?」というご相談も多いですが、まずはお気軽にお話を聞かせてください。整形外科で改善が見られなかったケースでも、当院の施術で大きく改善した例は少なくありません。

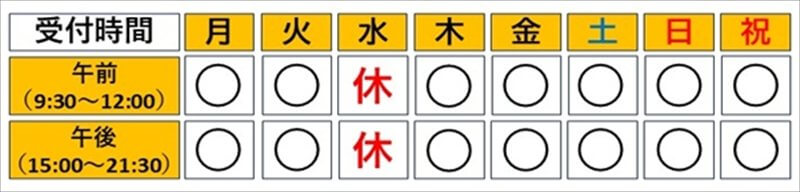

完全予約制で待ち時間なし

くまもと整骨院は完全予約制のため、待ち時間がなくスムーズにご案内できます。部活終わりの遅い時間や、学校のない土日も対応しておりますので、無理なく通院が続けられます。

一人で通うのが不安な方は、保護者様とご一緒にご来院いただくこともできます。初回は丁寧にお話を伺い、不安や疑問をしっかり解消した上で施術を進めてまいります。

土日も対応・直前予約も大歓迎

突然の痛みや、大事な試合前に不安を感じたときでもご安心ください。くまもと整骨院では、当日・直前のご予約にもできる限り対応しています。

「こんなことで相談していいのかな…」と迷わず、まずはご連絡ください。どんな小さな変化でも、成長期の身体には大きな意味があります。早めの対応が、スポーツ人生を守る第一歩になるかもしれません。

取手駅から徒歩3分のアクセスしやすい立地で、平日も夜まで受付しています。学生さんの頑張りを、私たちは全力で支えます。お気軽にご相談ください。

18. もう悩まないために伝えたいこと

オスグッド病に悩む学生さんやご家族の方へ、最後にお伝えしたいことがあります。それは「痛みを我慢しないでほしい」「好きなことをあきらめないでほしい」ということです。膝の痛みがあると、どうしても周囲と比べて焦ってしまったり、自分だけが置いていかれているように感じたりしますよね。でも、正しくケアすれば、また思いきり動ける日は必ず戻ってきます。

まずは痛みを我慢しないこと

「これくらいなら我慢できる」「もう少ししたらよくなるかも」と感じているうちに、痛みが強くなってしまうことは少なくありません。オスグッド病は放置すると長期化しやすく、競技生活に影響が出てしまうケースもあります。

痛みは、身体からの大切なサインです。無理をする前に、早めに専門家のサポートを受けることが、回復への近道になります。

好きなスポーツを諦めないで

部活やクラブで真剣に取り組んでいるからこそ、途中で離脱するのは悔しいものです。「自分だけ練習できない」「迷惑をかけているかもしれない」そんな気持ちが積み重なると、スポーツ自体を諦めてしまうこともあります。

でも、ほんの少し立ち止まって、ケアや身体の使い方を見直すだけで、また競技に戻れることも多いんです。あなたのその情熱を、私たちは全力で応援しています。

身体のサインに耳を傾ける

痛みが出たということは、身体が「ちょっと待って」と言っているということ。膝だけでなく、股関節や足首、体幹など、全身のバランスを見直すことで、驚くほど動きがスムーズになることもあります。

「疲れているだけかな」「この程度は誰でもあるかな」と思わず、身体の変化に気づいたときこそ行動のチャンスです。

専門家の視点で根本からケアを

オスグッド病は成長に関わる複雑な症状だからこそ、膝だけを見ていては解決しません。整骨院では、筋肉や関節のバランス、動きのクセなどを全身から丁寧にチェックし、再発しない身体づくりを目指します。

一人ひとり違う「動き方」や「疲れ方」に合わせた施術とアドバイスで、その子に合ったベストなサポートを行います。

早めの行動が未来を変える第一歩に

「もう少し様子を見ようかな」と思っているうちに、痛みが広がってしまうケースもあります。逆に、「ちょっと気になったから」と早めに相談された方の多くが、短期間で元の生活に戻れています。

スポーツを楽しむ時間は、人生の中でも限られた貴重な期間です。痛みを理由にその時間を削らないよう、少しでも不安があれば、すぐにご相談ください。

私たち取手市くまもと整骨院は、あなたの「また思いっきり動きたい!」という気持ちを、何より大切にしています。あなたの未来のために、今できることを一緒に始めましょう。