脊柱管狭窄症の痛みとしびれにお悩みの方へ|手術しない選択肢と整体によるケア

歩くと足がジンジンしびれてつらい。立ち止まれば少し楽になるけど、またすぐに重だるさが戻ってくる。そんな毎日に、「もう歳だから仕方ない」とあきらめかけていませんか?

「手術しかない」と言われたものの、怖くて決断できない。薬や注射では根本的に変わらない。このまま歩けなくなるのでは…そんな不安を抱えている方は、実はとても多いんです。

体は、正しく整えていけば何歳からでも変わっていきます。「もうダメかも」と思ったその日から、回復のスタートは切れるのです。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

脊柱管狭窄症で来院される患者様の多くが、「手術は避けたい」「でもこのままも不安」と揺れるお気持ちを抱えていらっしゃいます。

先日も、「孫と公園を歩きたいから」と勇気を出して来院された60代の男性がいました。初回は5分歩くのも不安だった方が、今では駅まで歩けるようになっています。

このブログでは、脊柱管狭窄症と診断された方が、手術を選ぶ前に知っておいてほしい身体の見方や、整体でできるアプローチについてわかりやすくお伝えしていきます。

あなたの「もう一度歩きたい」を支えるヒントになれば嬉しいです。

目次

- 1. 脊柱管狭窄症とは?|まずは正しく理解するところから

- 2. よくある症状と“歩けないつらさ”が起こる仕組み

- 3. なぜ脊柱管が狭くなるのか|構造と生活習慣の両面から見る

- 4. 他の疾患との違いと、症状名にとらわれない見極め方

- 5. 病院での対応と、手術を勧められたときに考えたいこと

- 6. 整骨院でできること|取手市くまもと整骨院の整体的アプローチ

- 7. 腰だけ診ても改善しない|全身のバランスが神経を守る

- 8. “画像に映らない問題”を評価する独自の検査視点

- 9. セルフケアの落とし穴と、正しく続けるための方法

- 10. 「もう治らない」と感じている方へ届けたい言葉

- 11. よくある質問と、不安への答え

- 12. 取手市で脊柱管狭窄症に悩むあなたへ

1. 脊柱管狭窄症とは?|まずは正しく理解するところから

「脊柱管狭窄症」と診断されても、病名だけが一人歩きして、実際に体の中で何が起きているのかを理解できていない方が多くいらっしゃいます。ここでは、神経の通り道である「脊柱管」がどうなっているのか、どんな症状が起こるのか、なぜしびれや痛みが出るのかを、専門用語を使わずに整理していきます。今の体の状態を知ることが、手術を避けて改善するための第一歩になります。

脊柱管とはどこ?どんな役割があるのか

脊柱管は背骨の中心にあるトンネル状の空間で、脳から伸びた神経(脊髄)が通るルートです。腰椎ではこの管の中を馬尾神経という神経の束が通り、足の筋肉を動かしたり、感覚を伝えたり、膀胱や腸の働きをコントロールしたりしています。ここに何らかの原因で圧迫が起こると、神経の通りが悪くなり、体にさまざまなトラブルが起きてしまいます。

狭窄症とは神経の通り道が狭くなる状態

狭窄(きょうさく)とは、「狭くなること」を意味します。つまり、脊柱管狭窄症は神経の通り道が狭くなって神経が圧迫されたり締めつけられたりしている状態です。この状態になると、血流が悪くなったり神経が刺激されたりして、痛みやしびれ、感覚異常、筋力の低下などを引き起こします。多くの場合、少しずつ進行するため、最初は「ちょっと変だな」と感じる程度から始まるのが特徴です。

神経の圧迫が症状を起こすメカニズム

神経が圧迫されると、その先にある筋肉や皮膚に信号がうまく届かなくなります。これにより、感覚が鈍くなったり、筋肉が動かしづらくなったりします。特に足に向かう神経が圧迫されると、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先までのいずれかにしびれや痛みが出ることがあります。

足のしびれ・痛み・力が入りにくい原因

脊柱管狭窄症では、症状が腰ではなく「足」に出ることがよくあります。これは、圧迫されている神経が腰から足にかけてつながっているためです。しびれは電気が走るような感覚や、ジンジン・ピリピリとした不快感として現れます。進行してくると、歩いていて足に力が入りにくくなったり、長時間立っているのがつらくなったりするケースもあります。

筋力低下と運動障害の関係

長期間神経が圧迫されたままだと、信号が筋肉に届かなくなり、筋力が落ちてきます。足を持ち上げにくくなったり、階段を上がれなくなったりする方も少なくありません。初期の段階で対処できれば、このような進行を止めたり、改善できる可能性があります。

坐骨神経痛との違いと関係性

「坐骨神経痛」と診断されたことがある方もいるかもしれません。実は、脊柱管狭窄症が原因で坐骨神経が刺激され、坐骨神経痛のような症状が出ることがあります。ただし、坐骨神経痛は“症状の名前”であり、“原因の名前”ではありません。どこで神経が圧迫されているのかを正しく見極めることが、改善のカギになります。

間欠性跛行ってどんな症状?

脊柱管狭窄症の特徴的な症状として、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」があります。これは、歩いていると足がしびれたり痛くなって歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになるというものです。初期の頃は少し長く歩くと疲れる程度ですが、進行すると数分も歩けずに休憩が必要になったり、外出が不安になったりします。

日常生活への影響

間欠性跛行は、買い物や旅行、散歩など日常の行動を大きく制限します。歩く距離が短くなると、次第に筋力が落ち、さらに動けなくなるという悪循環に陥ることもあります。

症状がある=すぐ手術、ではない理由

脊柱管狭窄症と診断されたからといって、すぐに手術が必要なわけではありません。実際に、多くの方が保存療法(整体や運動療法など)で改善を目指すことができます。大切なのは、どれだけ日常生活に支障をきたしているか、症状が進行しているかという点です。「痛みがあるから即手術」ではなく、まずは手術以外の方法を知ることが重要です。

診断によく使われるMRI・CT・レントゲンの特徴

整形外科で脊柱管狭窄症と診断される場合、多くはMRI検査が用いられます。MRIでは神経の状態や脊柱管の狭さが詳細に確認できます。CTは骨の形状を、レントゲンは骨の変形やすべり症などの確認に使われます。ただし、画像での診断と実際の症状が一致しないこともあり、見た目だけで判断するのは危険です。

「加齢のせい」と言われた方が知っておきたいこと

「加齢が原因です」と言われると、それ以上の説明がされないまま諦めてしまう方もいます。しかし、同じ年齢でも症状のある人とない人がいるように、「加齢」はあくまで一つの要素でしかありません。姿勢、体の使い方、筋肉の柔軟性、血流、生活習慣など、改善できる要因はたくさんあります。年齢を理由に希望を失わないでください。体は変われます。

2. よくある症状と“歩けないつらさ”が起こる仕組み

「最初はただの腰痛だと思っていた」

「歩いていると足がジンジンして、座ると楽になるのが不思議で…」

そんな経験はありませんか?脊柱管狭窄症は、単なる腰痛と違って、神経の圧迫によって脚全体にさまざまな症状が現れます。ここでは、その代表的な症状と、なぜそれが起きるのかを詳しく見ていきましょう。

しびれや痛みが“歩くと悪化・止まると軽くなる”理由

脊柱管狭窄症の代表的な特徴が、間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。歩き続けると脚がしびれて痛みが出てくるのに、座ったり前かがみになると症状がスッと楽になる——これは、歩行中に神経への血流が不足し、神経が一時的にうまく働かなくなるため。立ち止まると脊柱管が広がり、神経の圧迫が緩むことで症状が改善するのです。

立っているとつらい、座っていると違和感が残る

「レジに並んでいるだけでつらくなる」「洗い物をしていると脚がだるい」——こうした声も少なくありません。これは、腰を反らした状態で長時間立っていると、狭くなった脊柱管がさらに圧迫され、神経症状が強くなるためです。逆に座っても、骨盤の角度によっては違和感が残ることもあります。

お尻・太もも・ふくらはぎまで続く不快感

神経は腰から足先まで枝分かれして走っており、圧迫された部位によって不快感の出る場所が変わります。たとえば、

- お尻の奥にズーンと響く重さ

- 太ももの裏のしびれや熱感

- ふくらはぎの張り・つっぱり感

といった症状は、いずれも脊柱管狭窄症でよく見られるものです。中には「足がつるような感じ」「電気が走る感じ」と表現する方もいます。

脚に力が入らない・つまずきやすくなる状態とは

脊柱管狭窄症が進行すると、しびれだけでなく運動機能の低下も現れます。とくに注意すべきなのが、

- つま先が上がらず、段差でつまずく

- 足裏の感覚が鈍くなり、踏ん張れない

- 階段の上り下りが怖くなる

といった変化です。これは、脚を動かす神経への指令が届きにくくなっているサイン。見逃すと転倒やケガにもつながります。

症状が日によって変わるのはなぜ?

「今日は平気だったのに、翌日は歩くのもつらい」

「朝は楽でも、夕方になるとしびれる」

こうした日内変動や日ごとの波は、狭窄症ではよく見られます。

その理由は、気温や湿度、活動量、疲労、筋肉の緊張、自律神経の状態などが複雑に絡んでいるためです。一定しないことで不安になる方も多いですが、「波がある=改善の余地がある」と捉えることが大切です。

「動くのが怖い」と感じる心理とその先にあるリスク

しびれや痛みが強くなると、「動いたらまた悪化するかも」と不安になりますよね。ところが、この恐怖心による活動制限は、筋力低下・血流悪化・姿勢の崩れといった“二次的な悪化”を引き起こす原因にもなります。必要なのは、怖がることではなく、「どう動けば安心か」を知ること。正しい体の使い方で不安を軽減できます。

歩けないことが生活・メンタルに与える影響

外出が減る、趣味をやめる、人と会わなくなる——「歩けない」という現実は、身体だけでなく心や生活全体にも影響を与えます。

- スーパーに行くのが億劫になる

- 病院通いすらストレスになる

- 気分が沈みがちになる

こうした変化が重なると、孤独感や無力感につながることも。症状に悩む方の中には、「自分が自分でなくなっていくよう」と表現する方もいます。だからこそ、「歩ける体を取り戻す」ことは、ただの治療ではなく、その人の人生を守ることにもつながるのです。

3. なぜ脊柱管が狭くなるのか|構造と生活習慣の両面から見る

脊柱管狭窄症の原因には、年齢による変化だけでなく、姿勢や生活習慣のクセなど、実に多くの要素が関わっています。ここでは、構造的な問題と機能的な問題の両面から、なぜ脊柱管が狭くなってしまうのかを詳しく見ていきましょう。

加齢による椎間板変性と靭帯の肥厚

加齢とともに椎間板の水分が失われて潤いが減り、クッション性が低下します。すると椎骨同士の間隔が狭まり、背骨の安定性を保つために黄色靭帯や後縦靭帯が徐々に分厚くなる傾向があります。この靭帯の肥厚が脊柱管内にせり出し、神経を圧迫する要因となるのです。

骨の変形や骨棘(こつきょく)形成の進行

長年の負担や摩耗によって椎体の縁に骨棘(こつきょく)と呼ばれるトゲ状の突起ができることがあります。これは“自然な防御反応”ではありますが、脊柱管の内腔を狭める原因にもなります。骨棘の突出が大きくなると、神経への物理的な圧迫が強くなり、痛みやしびれを引き起こします。

腰椎変性すべり症との関連性

加齢や筋力低下、靭帯のゆるみなどが重なると、背骨の骨同士がズレる腰椎すべり症が生じることがあります。このズレが神経の通り道を歪めてしまい、脊柱管の圧迫に拍車をかける状態となります。とくに腰を反らしたときに強い症状が出やすくなります。

背骨や骨盤のゆがみ・姿勢の崩れ

デスクワークやスマホ操作が長時間続くと、猫背や反り腰といった不良姿勢が定着します。その影響で背骨や骨盤にねじれや傾きが生じ、脊柱管への局所的な負担が増大。たとえば骨盤が後傾すると、腰椎のカーブが減って神経を圧迫しやすくなります。

日常の動きや体の使い方のクセが与える影響

立ち方・座り方・歩き方などの“いつものクセ”が、気づかないうちに体に偏った負担をかけています。

- 片足に体重をかける立ち方

- 足を組むクセ

- かかと重心での歩行

などが積み重なると、筋肉の緊張バランスが崩れ、脊柱管の左右非対称な圧迫を引き起こすことがあります。

運動不足と筋力低下だけが原因ではない

もちろん、筋力が落ちると背骨を支える力が弱まり、狭窄が進行しやすくなります。ただし、問題はそれだけではありません。動かさないことで筋膜が硬くなる・血流が悪くなる・関節が滑らかに動かなくなるといった、身体機能全体の低下が狭窄症の進行に関わっているのです。

冷え・血流不良・内臓疲労との関係

意外に見落とされがちなのが、体内環境の乱れです。

- 慢性的な冷えで血管が収縮し、神経周囲の血流が低下

- 食生活の乱れによる内臓疲労が筋緊張を引き起こす

- 睡眠不足やストレスが自律神経を乱し、痛みの感じ方を敏感にする

このような「体の内側の問題」も、神経圧迫の背景にある重要な要素です。

構造の問題+機能の問題で神経が圧迫される仕組み

脊柱管狭窄症は、単なる骨や椎間板の変形だけでは説明できません。構造的な問題(骨・靭帯・椎間板など)と、機能的な問題(姿勢・筋肉・神経・血流など)が重なり合って、初めて症状が出るのです。構造の改善が難しくても、機能を回復させることで症状は和らぎます。だからこそ、「年のせい」とあきらめる前に、身体の使い方を見直す価値があるのです。

4. 他の疾患との違いと、症状名にとらわれない見極め方

「脚がしびれる」「腰が痛い」と聞いて、すぐに思い浮かぶ病名がいくつもある方も多いと思います。脊柱管狭窄症は、似た症状の疾患が多いため、自己判断が難しいことも。ここでは他の疾患との違いや、“病名”に縛られすぎない考え方について解説します。

坐骨神経痛・すべり症・ヘルニアとの違い

脊柱管狭窄症とよく比較されるのが、坐骨神経痛や椎間板ヘルニア、すべり症です。

- 坐骨神経痛は症状の名前であり、病名ではありません。原因はヘルニア・狭窄症・筋肉の硬さなどさまざま。

- ヘルニアは椎間板の一部が飛び出し、神経に触れて痛みやしびれを起こす状態です。若い世代に多く、急な痛みが特徴的。

- すべり症は椎骨がズレることで脊柱管を圧迫し、狭窄症と似た症状が出ます。

それぞれ原因や圧迫される部位が異なるため、アプローチも変わってきます。

脚のしびれがあればすべて狭窄症なのか?

しびれや痛みが脚に出ていると、「脊柱管狭窄症ですか?」と質問されることもあります。しかし、それだけで狭窄症と断定はできません。

- お尻や太ももの裏が重だるい

- 長く歩くと脚がジンジンしてくる

- 朝より夕方の方がしびれが強くなる

こういった特徴が揃って初めて、狭窄症の可能性が高まります。逆に言えば、しびれがあっても“狭窄症とは別の原因”ということもあるのです。

レントゲンやMRIでは映らない“動きの問題”

画像診断は重要な判断材料ですが、万能ではありません。レントゲンでは骨の状態、MRIでは神経の圧迫具合などは見られますが、実際にどう体を使っているか、どんなときに症状が強く出るかといった“動作のクセ”までは映りません。

たとえば、

- 歩き方に偏りがある

- 片足だけに重心をかけるクセがある

- 骨盤の傾きによって負担が集中している

こうした動きの問題が、見えない圧迫や痛みの元になっていることは少なくありません。

医師に「異常なし」と言われても痛みが残る理由

検査結果では「問題ありません」「加齢によるものですね」と言われたのに、痛みや不調が続いているという方は多いです。これは、先ほどのような“画像に映らない問題”が原因になっている場合があるからです。

- 筋肉の緊張が強すぎる

- 神経が敏感になっている

- 動きの連動性が悪くなっている

こうした状態は、画像では判断できません。しかし実際には、日常生活で感じる不快感や動きにくさに直結しています。

症状名より「自分の身体の状態」に目を向ける重要性

病院で診断名がつくと、それに一喜一憂してしまいがちです。でも、重要なのは「名前」よりも、「どう動けていて、何ができないか」という身体の現状です。

- 名前が違っても、原因が似ていれば対応方法は共通

- 名前が合っていても、原因が違えばアプローチは変わる

自分の身体の声をよく聞いて、「本当の問題はどこにあるのか?」を見つけていくことが、根本改善への第一歩です。病名にとらわれすぎず、“自分自身の状態”にしっかり向き合ってみましょう。

5. 病院での対応と、手術を勧められたときに考えたいこと

「脊柱管狭窄症」と診断されたあと、多くの方が直面するのが「手術するべきかどうか」という選択です。しかし、その判断はとてもデリケートで、必ずしもすぐに手術を選ぶ必要はありません。まずは病院での対応と、その限界について冷静に整理してみましょう。

薬・注射・リハビリの限界とは?

病院での基本的な治療は、痛みやしびれを緩和することが目的です。処方されるのは主に以下のようなものです。

- 鎮痛薬(ロキソニン、セレコックスなど)

- 血流改善薬(リマプロストなど)

- 神経障害性疼痛治療薬(リリカやタリージェなど)

- ビタミン剤(ビタミンB12)

それに加えて、物理療法(電気・牽引)やリハビリ運動が組み合わされます。しかし、根本的に狭窄を取り除くわけではないため、薬が切れると症状がぶり返すケースも多いのです。

ブロック注射で改善しなかった理由

強い痛みに対して行われるのが神経ブロック注射です。炎症を抑えて痛みを一時的に軽減できますが、根本原因が改善されたわけではありません。特に姿勢の崩れや動きのクセが原因となっている場合は、効果が一時的で終わることも。

注射を何度も繰り返しても変化がない場合、身体の構造や使い方を見直す必要があるかもしれません。

「とりあえず様子見」で何もしないリスク

診断後、「まずは薬と安静で様子を見ましょう」と言われることも多いですが、症状があるにもかかわらず何も行動しないでいると、以下のようなリスクが出てきます。

- 筋力がどんどん低下していく

- 痛みに敏感になり、慢性化してしまう

- 神経の圧迫が進み、感覚麻痺や筋力低下が悪化する

「まだ大丈夫」と思っているうちに、少しずつ動けなくなることもあるため、慎重ながらも積極的な行動が必要です。

手術に不安がある方が知っておきたいこと

手術は確かに神経の通り道を広げる有効な手段のひとつです。しかし、全員に必要なわけではなく、リスクや術後の経過にも注意が必要です。

- 高齢の方は合併症や回復期間に不安がある

- 神経の周囲はとても繊細で、術後に残るしびれや痛みのリスクもある

- 手術しても原因が別にあれば、改善しない可能性もある

そのため、納得いくまで話を聞き、セカンドオピニオンを求めることも選択肢のひとつです。

術後も症状が残る人に共通する特徴

手術を受けたのに、痛みやしびれが残ってしまう方も一定数います。よくある傾向としては、

- 神経だけでなく筋肉や関節にも問題があった

- 姿勢や歩き方が変わっていなかった

- 日常生活のクセが改善されていなかった

つまり、構造を修正しても、使い方を変えなければ再発や慢性化につながるのです。

“手術しかない”という思い込みに潜む落とし穴

「もう年だから仕方ない」「手術しないと治らない」と思い込んでしまうと、他の選択肢を見失ってしまいます。でも実際には、手術をせずに症状が軽くなった方も多くいます。

- 身体の使い方を見直す

- 筋肉や神経の働きを整える

- 血流や代謝を良くする工夫をする

こうしたアプローチで「動ける体」を取り戻せる可能性もあるのです。

手術を否定するわけではありません。でもその前に、“他にできること”をすべてやり切ったか、自分の身体と向き合って考えてみてください。それが後悔のない選択につながります。

6. 整骨院でできること|取手市くまもと整骨院の整体的アプローチ

脊柱管狭窄症でお悩みの方が整骨院に来られる理由のひとつが、「手術は避けたい」「薬を飲み続けたくない」という思いです。取手市くまもと整骨院では、そんな方々に対して“手術しない選択肢”を大切にしています。ここでは、当院で行っている整体的アプローチをご紹介します。

整骨院と医療機関の違い

医療機関では画像診断や投薬・手術が中心となりますが、整骨院では身体の動き・筋肉・神経・骨格・血流など、構造と機能のバランスに着目して施術を行います。痛みの原因を探るために、細かい動作や姿勢を観察し、“画像に映らない問題”にアプローチします。

取手市くまもと整骨院が目指すのは“手術しない選択肢”

私たちが大切にしているのは、痛みの緩和だけでなく「再び歩ける身体をつくる」ことです。

- 薬や注射に頼らず改善したい

- 痛みをがまんして生活している

- 手術を避けたいが何をしていいかわからない

こうした方に対して、“手術以外にも方法がある”ことを丁寧に伝え、一人ひとりに合った施術計画を立てています。

骨盤・股関節・背骨の連動を整える

背骨だけを見ていては、本当の改善にはつながりません。身体はすべて連動して動いており、特に「骨盤・股関節・背骨」の連携が重要です。

- 骨盤の傾きが腰にかかる負担を増やす

- 股関節の硬さが歩き方を乱す

- 背骨の柔軟性が神経の圧迫を左右する

それぞれがスムーズに動くように整えることで、腰だけに頼らない動きができる身体になります。

筋膜・神経・血流に働きかける施術とは

痛みの原因は“骨”だけではありません。筋膜の癒着や神経の圧迫、血流の滞りなど、さまざまな要因が絡んでいます。

- 筋膜リリースで動きの制限を解放する

- 神経への過剰な刺激を減らすアプローチ

- 血流を促進して自然治癒力を高める施術

これらを組み合わせることで、「楽に立てる」「スッと歩ける」といった変化を実感していただけます。

深部筋の活性化と動きの再教育

表面的なマッサージだけでは、一時的な気持ちよさにとどまってしまいます。当院では、インナーマッスル(深部筋)への働きかけを重視しています。

- 深部の筋肉を目覚めさせて支える力を強化

- 正しい動きを身体に再教育して再発を防ぐ

- 痛みが出にくい使い方を無意識にできるようにする

こうしたプロセスを積み重ねることで、“その場しのぎではない改善”を目指します。

姿勢改善ではなく“動きの質”を変える

「姿勢が悪いから治しましょう」と言われた経験があるかもしれません。でも、姿勢は“結果”であり、本当に大切なのはどんな動きをしているかです。

- 動かさないことで筋膜が硬くなる

- 血流が悪くなる

- 関節が滑らかに動かなくなる

このように、動きの質を変えることで、結果的に自然と姿勢も整っていきます。

リハビリと整体のちがい

整形外科などのリハビリは、医師の指示に基づき限られた範囲での対応になることが多いです。整体では、より柔軟な視点で身体全体を評価し、必要に応じてアプローチを変えていきます。

- 同じ“腰痛”でも、原因は人によってまったく異なる

- 通り一辺倒な内容では改善しない

- 一人ひとりの身体に合わせたケアが必要

そのため、当院では毎回の状態を見ながら施術内容を組み立て直すこともあります。

痛みの少ない施術で継続しやすい工夫

「バキバキされそうで怖い」「痛そうだから通えない」という声も多く聞きます。当院では、刺激の強さや手法をその方に合わせて調整し、安心して通っていただけるようにしています。

- やさしい圧で深部に届く手技

- 痛みの少ない運動療法

- 自宅でもできる簡単なセルフケアの提案

通うことがストレスにならず、継続できる環境づくりも重視しています。手術ではない方法で、もう一度“歩ける身体”を手に入れたい方にこそ、整骨院での整体的アプローチはおすすめです。

7. 腰だけ診ても改善しない|全身のバランスが神経を守る

脊柱管狭窄症は腰の病気と思われがちですが、実際には「腰だけを見ても改善しない」ケースがとても多くあります。神経の通り道は、全身のバランスのなかで守られているからです。ここでは、腰以外の部分がどのように関係しているのかを掘り下げていきます。

“腰が原因”と思い込んでいないか?

「腰が痛い=腰が悪い」と考えてしまうのは自然なことですが、これは一部しか見ていない可能性があります。

- 痛みの出ている場所が“本当の原因”とは限らない

- 他の部位の硬さやゆがみが、腰に負担をかけていることも

- 腰は“被害者”であって“加害者”ではない場合がある

この視点を持つことで、より正しい対処法が見えてきます。

骨盤の傾き・股関節の硬さが与える影響

骨盤と股関節は、腰と連動して動いている重要な部分です。

- 骨盤が前傾または後傾すると、背骨のカーブに影響する

- 股関節が硬いと、歩行や立ち上がりの動きが制限される

- 結果的に、腰が代わりに無理をして痛みにつながる

腰の施術だけでなく、骨盤・股関節の状態を整えることで、根本からの改善が期待できます。

足首の動きと腰の痛みの深い関係

一見関係がなさそうな足首ですが、実は非常に大きな影響を与えています。

- 足首が硬いと、歩行時に衝撃を吸収できない

- そのぶん膝や腰が負担をかぶる

- 正しい歩行ができず、姿勢も崩れてしまう

足首の柔軟性を回復させることで、歩きやすさが変わり、腰への負担も減らすことができます。

足のアーチ・足指の使い方が神経に関わる理由

足裏の構造も、神経の保護に深く関わっています。

- アーチが潰れると、重心が外れ、骨盤の位置が変わる

- 足指がうまく使えないと、歩行のバランスが乱れる

- 小さな不安定さが、やがて腰に響いてくる

足元を見直すことは、体の土台を整えるうえでとても重要です。

呼吸・横隔膜・肋骨の可動性が背骨に与える影響

意外と見落とされがちなのが、呼吸に関わる部位です。

- 呼吸が浅くなると、背中や腰の緊張が抜けにくくなる

- 横隔膜や肋骨の動きが硬いと、背骨全体の可動性が低下する

- 姿勢が崩れ、神経の圧迫リスクが高まる

リラックスした深い呼吸ができることは、神経の通り道を守る大切な要素になります。

体の“連動性”が神経の通り道を守ってくれる仕組み

人の体は、ひとつの動きに対して全身が連動して反応しています。

- 肩が上がると、反射的に背骨の一部も動く

- 歩くとき、腕・体幹・脚が連動してスムーズに運ぶ

- 一部が硬いと、他の部分が無理をして補うことになる

この連動性がうまく機能していれば、神経はスムーズに守られ、圧迫されにくくなります。

一部を調整するだけでは再発リスクが残る

腰だけ、骨盤だけ…といった部分的なアプローチでは、どうしても限界があります。

- 一時的には楽になっても、別の場所に負担がかかり再発

- 全体のバランスが整っていないと、根本的な改善にならない

- 再発しない身体づくりには“全身調整”が必要

本当に症状を軽くしたいなら、腰という一点だけに目を向けるのではなく、「体全体のバランスを整える」という考え方が欠かせません。

8. “画像に映らない問題”を評価する独自の検査視点

脊柱管狭窄症はMRIやレントゲンで診断されることが多いですが、画像に映る異常がそのまま症状の強さや状態と一致するとは限りません。むしろ、画像では正常でもつらい症状を抱える方がたくさんいらっしゃいます。当院では、画像では見えない“動きの異常”や“隠れた圧迫”に注目した独自の評価を行っています。

可動域・筋緊張・歩行・立ち方の観察から読み解く

身体は動くものです。静止状態で撮影する画像だけでは、本当の問題が見えないことも少なくありません。

- 腰の可動域が極端に狭くなっていないか

- 筋肉が過剰に緊張していないか

- 片足荷重やふらつきがあるか

- 立ち上がるときにどの部位に負担がかかっているか

こうした“動きの中の異常”を見極めることで、施術の精度が大きく変わります。

触診と動作分析で“隠れ圧迫”を見つける

表面的な観察だけではわからない深部の問題は、触れて・動かして評価することが重要です。

- 筋膜の硬さや皮膚のすべり

- 深部筋の反応や圧痛の位置

- 動作のクセによって強く働きすぎている筋肉

手で触れた情報と動き方の観察を組み合わせて、隠れていた神経の圧迫要因を見つけ出します。

画像検査と整体評価をどう組み合わせるか

画像はあくまで「構造の確認」にすぎません。一方で整体的な評価は「機能の確認」が中心です。

- レントゲンで骨の変形を確認

- MRIで神経の圧迫があるかどうかを見る

- そのうえで、“今どんな動きができているか”を評価する

この両方を組み合わせることで、施術の方向性が明確になります。

「ここまで見てくれたのは初めて」と言われる理由

当院で初めて施術を受けた方から、「こんなに詳しく見てもらったのは初めて」と驚かれることがよくあります。それは以下のような点にこだわっているからです。

- 姿勢だけでなく、歩き方や座り方まで観察する

- 筋肉や関節の微妙な動きも見逃さない

- 説明しながら、一緒に状態を理解していく

“見て終わり”ではなく、“わかってもらえる安心感”も大切にしています。

姿勢分析アプリや歩行評価の活用例

視覚的に状態を確認できるツールも積極的に取り入れています。

- 姿勢分析アプリを使って、前後左右のバランスをチェック

- 歩行中の動画をスローモーションで確認し、重心の偏りを評価

- 客観的なデータとして、施術前後の変化を記録

「自分では気づかなかったことが見えてきた」との声も多く、施術のモチベーションにつながります。

脊柱管狭窄症を“画像だけ”で判断するのではなく、「実際にどう動けているのか」「どこに負担がかかっているのか」を見ていくことが、改善への近道です。当院では、そのための視点と方法を常に磨き続けています。

9. セルフケアの落とし穴と、正しく続けるための方法

「自分でなんとかしたい」「手術は避けたいからまずは体操を…」と、セルフケアを頑張っている方はたくさんいらっしゃいます。しかし、自己流でのストレッチやYouTubeを見ながらの体操が、かえって悪化の原因になることも少なくありません。ここでは安全で効果的なセルフケアの方法と、その落とし穴について詳しくお伝えします。

YouTubeの体操で悪化した人がやってしまったこと

ネット上には“誰にでも効く”とされる体操があふれていますが、脊柱管狭窄症においては「やってはいけない動き」が多くあります。

- 腰を反らすようなストレッチで神経の圧迫が悪化

- 無理に深く曲げることで椎間板に負荷がかかる

- 動画をそのまま真似して違う筋肉を痛めてしまう

同じ「しびれ」「痛み」でも原因は人それぞれ。自分の状態に合った体操でないと、逆効果になりかねません。

やってはいけないストレッチの特徴

以下のようなストレッチは、狭窄症の方には不向きな場合があります。

- 反動をつけた動き(バウンドストレッチ)

- 痛みを我慢しながら深く伸ばすポーズ

- 長時間同じ姿勢を強制するようなヨガ系ストレッチ

「効いてる感じがする」ではなく、「終わったあとにラクになるか」が判断基準です。

効果的なのは「短時間で確実に効く」ケア

長くやれば効くわけではありません。大切なのは「正しい場所に」「正しい方向へ」働きかけることです。

- 1日5分でもOK、毎日できる簡単な内容

- 腰ではなく足首・骨盤など“連動部位”から緩める

- 呼吸と合わせてゆっくり動かすことで、自律神経も整う

時間より“質”が大事。正しく効かせるケアが、体を確実に変えていきます。

足首ほぐし・骨盤体操・股関節エクササイズの具体例

足首ほぐし

足首を回すだけでも、血流とバランス感覚が改善されます。ふくらはぎの緊張もゆるみやすくなります。

骨盤体操

骨盤を前後・左右に揺らすような動きで、腰の可動性を高めます。椎間板や靭帯に余裕が生まれます。

股関節エクササイズ

寝た状態で膝を開いたり閉じたりする簡単な動きで、深部の筋肉(腸腰筋など)を目覚めさせます。

いずれも痛みが出ない範囲で、ゆっくり行うのがポイントです。

冷え・血流改善のための入浴と呼吸法

症状がなかなか緩和しない方の多くに「冷え」が隠れています。以下のような工夫が効果的です。

- 38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほど浸かる

- 入浴中に深呼吸をして副交感神経を高める

- 湯上がりには水分補給と保温を忘れずに

体が温まると筋肉の緊張が和らぎ、血流がスムーズになります。結果的に、神経の圧迫も緩和しやすくなります。

整体×セルフケアで効果が持続する体へ

セルフケアだけでも一定の効果はありますが、整体と組み合わせることで“持続性”が生まれます。

- 整体で動きやすくなった体を、セルフケアでキープ

- セルフケアで整えた筋肉を、整体でさらに活性化

- お互いの作用が相乗効果を生み、変化が早く定着しやすい

あなた自身の体と向き合う時間を少しでも持つことで、「自分の体が変わってきた」と実感できるはずです。正しいケアを味方につけて、毎日をもっと軽やかに過ごしましょう。

10. 「もう治らない」と感じている方へ届けたい言葉

脊柱管狭窄症の症状が長引くと、「もう治らないんじゃないか」と不安になることがあるかもしれません。痛みやしびれに悩まされ、好きなこともできず、外出も控えるようになってしまう…。そんな日々が続けば、気持ちまで落ち込んでしまうのも無理はありません。けれど、あきらめるにはまだ早いかもしれません。

つらさを“わかってもらえない”孤独感

「どこが悪いのかよくわからない」

「見た目は元気そうと言われる」

「家族にも理解されにくい」

そんな風に、痛みや不調を人に伝えにくいことで孤独を感じていませんか?

当院では、症状の重さや期間に関係なく、しっかりとお話を伺います。わかってもらえる安心感が、回復への一歩につながることも多いのです。

年齢や診断名であきらめないでほしい

「もう年だから仕方ない」

「MRIで狭窄って出たから改善は難しい」

そんな風に感じている方もいるかもしれません。

しかし、実際には年齢に関係なく改善していく方も多くいらっしゃいます。診断名や年齢は、あくまで“状態を表す一つの情報”にすぎません。体は変わります。変えるきっかけと方法が合っていれば、回復の道は残されています。

再発を繰り返さない身体を目指す考え方

症状が一度落ち着いても、またぶり返してしまう。

それは“痛みだけ”を追いかけてきた結果かもしれません。

- 体の動かし方のクセ

- 姿勢や呼吸の浅さ

- 筋肉のバランスの偏り

根本の部分からアプローチすることで、再発しにくい身体づくりが可能になります。

痛みのない毎日は、自信と笑顔を取り戻す

ほんの少し歩いただけで痛みが出る毎日。

外出を控え、旅行や買い物をあきらめる生活。

でも、もし痛みが和らぎ、歩けるようになったら…。

やりたかったことをもう一度始めてみませんか?

自信を取り戻したその笑顔は、周りの人の心まで明るくしてくれるはずです。

“動ける身体”が生活の選択肢を広げてくれる

動けるということは、単に歩けるという意味だけではありません。

それは「好きな場所へ行ける自由」「自分で選べる暮らし」があるということです。

- 友人との外出

- 趣味の再開

- 家族との旅行

そうした“人生の選択肢”を取り戻すために、今できることから始めていきましょう。

「手術しない選択肢を知れてよかった」と言われる理由

多くの方が、整体や整骨院のアプローチを知る機会がないまま、手術を選択してしまう現状があります。しかし、「手術しない方法があると知っていたら…」という声も実際に多く寄せられています。

当院では、痛みや不安に寄り添いながら、できる限りの選択肢をご提案しています。

「ここに来てよかった」

「もう少し自分の体を信じてみようと思えた」

そんな言葉をいただくたびに、私たちも励まされています。

あなたの体にも、まだ可能性は残されています。あきらめず、一緒に向き合っていきましょう。

11. よくある質問と、不安への答え

初めて整骨院でのケアを検討している方にとって、不安や疑問はつきものです。ここでは実際に多く寄せられる質問と、それに対する答えをまとめました。少しでも安心してご相談いただけるように、丁寧にお応えいたします。

手術を勧められたけど整体で改善できる?

はい、状態によっては整体で十分に改善が見込めるケースもあります。

画像検査では手術が必要とされる狭窄が見つかっていても、実際には“体の動き”や“筋緊張”など、施術によって緩和できる要因が影響していることもあります。全身の状態を丁寧に評価しながら、無理のない施術で変化を促します。

何回くらい通えばいいの?頻度は?

初期のうちは週に1〜2回、その後は状態に応じて間隔を広げていく形が一般的です。

改善のスピードには個人差がありますが、初回から変化を感じる方も少なくありません。症状の重さや生活スタイルに合わせて、通院プランは無理のないように提案します。

どのくらいで効果を感じる?

早い方であれば1回の施術後から、「立ちやすくなった」「歩きやすい」といった変化を実感されることもあります。

ただし、長期間にわたる不調や神経の圧迫が強い場合は、段階的な回復が必要です。焦らず、確実に前へ進めることを大切にしています。

症状が強いときも整体を受けていい?

はい、大丈夫です。ただし、その日の体調や症状の強さに合わせて内容を調整します。

無理な刺激を与えることはせず、負担の少ない方法で施術を行いますのでご安心ください。「今日は軽めにしてほしい」といったご希望も遠慮なくお伝えください。

医療機関との併用はできる?

もちろん可能です。病院での治療と整骨院でのケアは、それぞれの役割があります。

たとえば「薬や注射ではなかなか変わらなかった痛みが、整体で改善した」というケースもありますし、定期的な検査や診断は医療機関に任せつつ、体の使い方やバランスの調整は当院で対応するという併用もおすすめです。

保険は使える?予約方法は?家族と一緒でも大丈夫?

慢性的な脊柱管狭窄症に対する施術は、保険適用外となることが多いです。そのため当院では自費での対応が基本ですが、料金や施術内容は事前にしっかりご説明いたします。

予約はお電話やLINE、ホームページからも可能です。

また、ご家族や付き添いの方と一緒のご来院も歓迎しております。

待合室や施術スペースも安心してお使いいただけるよう配慮しています。

遠方から通っている人もいる?

はい、取手市外から通われている方もたくさんいらっしゃいます。

「他では改善しなかった」「手術しかないと言われたけど納得できなかった」と悩みながら、都内など遠方から来てくださる方も多いです。

当院では一人ひとりに丁寧な時間をとって、しっかり向き合います。距離に関係なく、お気軽にご相談ください。

12. 取手市で脊柱管狭窄症に悩むあなたへ

「このまま歩けなくなったらどうしよう」

「年齢のせいだとあきらめるしかないの?」

「手術せずに改善できる方法があるなら知りたい」

そんな思いを抱えている方へ、私たちは心からのサポートをお約束します。

地元で安心して通える整骨院を探している方へ

遠くの病院や有名な治療院も気になるけれど、やっぱり通いやすさや安心感は大切。

取手市内で、親身に話を聞いてくれる整骨院を探している方にとって、当院はきっと力になれる存在です。地域の皆様に寄り添い、症状だけでなく“人”を大切にした対応を心がけています。

取手市くまもと整骨院が大切にしていること

私たちがもっとも大切にしているのは、「手術を選ばなくてもいいかもしれない」という希望を持ってもらうこと。

そのために、丁寧なカウンセリングと独自の検査、症状に合わせた優しい施術で、できる限りのサポートを行います。

- 不安な気持ちに寄り添う姿勢

- 一人ひとりに合った施術プランの提案

- 日常生活のアドバイスやセルフケアの指導

すべては「もう一度、自分の足で歩けるように」という想いからです。

地域密着だからこそ、丁寧な対応を約束

大型の医療機関では難しいような、小さな変化や細やかな声に耳を傾けること。

それができるのは、地域に根差した整骨院だからこそだと考えています。

- 予約制でしっかり時間を確保

- 同じ担当者が継続して対応

- ご家族と一緒の来院も歓迎

安心して通い続けられる環境を整えています。

通いやすさ・予約のしやすさ・雰囲気も含めた安心感

取手駅から徒歩3分。駐車場も完備しており、雨の日でも通院しやすい立地です。

また、院内は明るく清潔で、リラックスできる空間づくりを大切にしています。

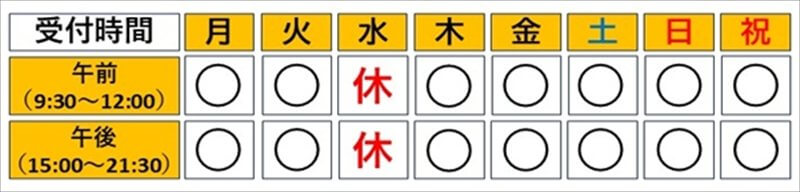

- 土日も営業・当日予約も対応可

- お子様連れでも安心の配慮

- 無理のないペースで通える提案

「ここなら続けられる」と思っていただけるよう、工夫を重ねています。

歩ける体を取り戻して、人生をもう一度楽しみたい方へ

痛みを抱えての毎日では、人生そのものの楽しみが奪われてしまいます。

でも、体は変わります。自分の足で歩けるようになることで、外の景色が変わり、気持ちも前向きになっていきます。

- 孫と手をつないで歩きたい

- 趣味の旅行をもう一度楽しみたい

- 近所の買い物に不安なく行きたい

その一歩を踏み出すために、取手市くまもと整骨院があります。

私たちと一緒に、“歩ける毎日”を取り戻してみませんか?