打撲(うちみ)は整骨院に相談 | 放置せず早めの処置が大切な理由

突然の打撲、痛みや腫れを我慢していませんか?軽い打撲でも放置すると治りが遅くなったり、痕が残ったり、痛みが長引くことがあります。早めのケアで回復をスムーズにしましょう。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日、普段は軽い打撲を我慢して放置しがちな友人が、足を強く打って当院に相談に来ました。治療を受けて早くきれいに回復したことで、早期のケアの大切さを改めて実感していました。

痛みを我慢して放置してしまった経験は、誰にでもあるものです。打撲は軽視せず、早めのケアを心がけましょう。今回はその理由と対処法について詳しくお伝えします。

目次

- 1. 打撲・打ち身とは何か

- 2. 打撲の主な症状とその経過

- 3. 内出血と炎症のしくみ

- 4. 打撲直後に行うべき応急処置(RICE処置)

- 5. 湿布と冷却の使い分け

- 6. 整骨院で対応できるケースとできないケース

- 7. 整骨院での打撲施術の流れ

- 8. 早期相談の重要性

- 9. 子どもと高齢者の打撲の注意点

- 10. 日常生活で悪化させる動作と習慣

- 11. 部位別の特徴① よくある打撲部位

- 12. 部位別の特徴② 顔・頭・腹部の打撲

- 13. 打撲後に出る神経症状とその対応

- 14. 回復にかかる時間と段階

- 15. 自己判断で悪化させてしまう例

- 16. スポーツで起こる打撲の特徴と対処

- 17. 再発防止に必要な体づくり

- 18. よくあるご質問Q&A

- 19. 取手市くまもと整骨院での打撲対応の強み

- 20. 打撲は放置せず整骨院に相談を

1. 打撲・打ち身とは何か

ぶつけたり転んだりして、身体の表面は傷ついていなくても、筋肉や血管、皮下の組織が内側でダメージを受けてしまうのが「打撲(うちみ)」です。骨や関節には異常がないことがほとんどですが、痛みや腫れ、青あざのような内出血が現れます。普段の生活やスポーツ中にも起こりやすく、誰にでも身近なケガです。痛みが続いたり、動かしづらさが残ることもあるため、早めのケアが必要です。

打撲の定義とメカニズム

打撲は皮膚の表面に傷がなくても、筋肉や血管が衝撃で傷つくことを指します。特に細かい血管が破れて血が漏れると、その周りが腫れて痛みが生じます。炎症が起こって患部が熱を持つこともありますが、体が治ろうとしている反応なので過度な心配は禁物です。ただし、痛みが強かったり腫れがひどい場合は放置せず、適切な対応が必要になります。

皮膚の変色と内出血の関係

打撲で破れた血管から漏れた血液は、皮膚の下にたまって青や紫のあざとなります。時間とともに色は変わり、数週間で消えていきます。この色の変化は回復のサインですが、あざの範囲が広かったり、痛みが強い場合は注意が必要です。

あざ・打ち身・打撲の違い

「あざ」は皮膚に現れる色の変化を指し、「打ち身」は軽い打撲のことが多いです。一方で「打撲」は、筋肉や皮下組織の損傷を含む広い意味で使われ、症状の程度によって使い分けられます。軽いからと自己判断せず、状態が長引くときは専門家に相談しましょう。

打撲が起こる代表的な場面

打撲は転倒や何かにぶつかる、スポーツの接触などで起こりやすいです。日常生活でも、階段でのつまずきや家具にぶつかることが原因になることがあります。特に子どもや高齢者は打撲をしやすいため、注意が必要です。

骨折や捻挫との見分け方

打撲は骨や関節の異常がないのが特徴ですが、痛みや腫れが強い場合は骨折や捻挫の可能性もあります。骨折は激しい痛みや変形、動かせないことが多く、捻挫は関節の腫れや不安定感がみられます。痛みが強かったり、動かせない場合は、早めに医療機関を受診してください。適切な診断と治療が回復のカギになります。

2. 打撲の主な症状とその経過

打撲をしてしまうと、痛みや腫れ、熱っぽさを感じることがありますよね。ぶつけた直後は「痛い!」と驚くほど強く感じることもありますが、これは身体が「ここを治すよ」と教えてくれているサインなんです。触ったり動かしたりすると痛みが増すこともありますが、無理は禁物ですよ。

痛み・腫れ・熱感の発生と特徴

痛みは最初が一番強く感じることが多く、その後は少しずつ和らいでいきます。腫れは血管が壊れて血が漏れ出したり、炎症が起きているから。患部が熱を持つのは、身体が治そうと頑張っている証拠なので、あまり心配しなくて大丈夫です。ただ、あまりに熱が強かったり腫れすぎている場合は気をつけてくださいね。

症状の経過と時間による変化

時間が経つと、痛みや腫れは自然に落ち着いてきます。あざの色も赤黒いものから青や緑、黄色へと変わりながら消えていくので、「あ、治ってきてるな」と感じられると思います。ですが、症状の回復速度は人それぞれなので、「まだ痛いな」と感じるときは無理をせずゆっくり休みましょう。

痛みが強くなる場合の注意点

もし、痛みがどんどん強くなったり、しびれや感覚の変化を感じたりしたら要注意です。そういった症状は神経や関節に問題があるサインかもしれません。そんなときは、すぐに専門家に相談してみましょう。ひとりで悩まずに、まずは相談することが大切です。

症状が長引くケースと対処法

なかなか痛みや腫れが引かないと、「このまま治らないのかも」と不安になるかもしれません。でも焦らないでくださいね。長引く症状の原因は筋肉が硬くなったり、関節の動きが悪くなったりしていることがあります。専門家のサポートを受けながら少しずつ体を整えていけば、症状は改善していきますよ。

痛みや腫れは体からのメッセージ。無理せず大切にケアして、元気な毎日を取り戻しましょうね。

3. 内出血と炎症のしくみ

打撲が起きると、体の中の細い血管(毛細血管)が破れて血液が周囲の組織に漏れ出します。これが内出血で、皮膚の下で血がたまるため、青紫色のあざとなって見えるのです。

毛細血管の損傷と出血

外部からの衝撃により毛細血管が傷つくと、血液が漏れ出し、内出血が始まります。この血液が皮膚の下にたまることで、あざや腫れが発生します。

炎症反応の役割

身体は損傷した部分を修復するため、炎症反応を起こします。炎症により痛みや熱感、腫れが生じますが、これは治癒過程において重要な役割を果たしています。

内出血が広がる原因

内出血が広がるのは、血液が周囲の組織に浸透しやすいためです。打撲の強さや範囲によっては広範囲に広がることがあります。

炎症と回復の関係

炎症は体が修復を進めるための自然な反応ですが、過剰な炎症は痛みを長引かせる原因にもなります。適切なケアで炎症をコントロールすることが回復を助けます。

4. 打撲直後に行うべき応急処置(RICE処置)

打撲をした直後に大切なのは、適切な応急処置を行うことです。特に覚えておきたいのが「RICE処置(ライス処置)」と呼ばれる方法で、これは以下の4つの英語の頭文字を取ったものです。

- Rest(安静)

患部を動かさず、できるだけ安静に保ちましょう。動かすと痛みや腫れが悪化することがあります。 - Ice(冷却)

氷や冷たいタオルで患部を冷やします。15〜20分ほど冷やし、1時間に1〜2回繰り返すのが目安です。冷やすことで血管が収縮し、腫れや内出血を抑える効果があります。 - Compression(圧迫)

包帯やバンテージなどで患部を軽く圧迫します。腫れを抑えるためですが、強く巻きすぎると血流が悪くなるので注意が必要です。指先の色が変わったり冷たく感じたら緩めてください。 - Elevation(挙上)

患部を心臓より高い位置に上げることで血液の流れを良くし、腫れを軽減します。寝るときに枕などで支えると効果的です。

冷やす時間と頻度の目安

冷却は長時間続けず、15〜20分冷やしたら一旦外して休憩しましょう。凍傷を防ぐために、直接氷を肌に当てず、布やタオルで包むのがポイントです。

圧迫のやり方と注意点

圧迫は軽く巻きつけるだけで十分です。強く締めすぎると血流障害を起こし、逆に悪化する恐れがあります。指先の色や温度を確認しながら調整しましょう。

挙上の効果とポイント

患部を心臓より高く保つことで、血液の滞留が減り腫れや痛みが和らぎます。脚や腕の場合は、寝る時に枕やクッションで支えてあげると良いでしょう。

やってはいけない応急処置

温めたり、揉んだりするのは避けましょう。これらは炎症を悪化させ、痛みや腫れを長引かせる原因になります。強い痛みや異常がある場合は無理をせず、専門家に相談してください。

5. 湿布と冷却の使い分け

怪我をした直後は、まず氷水やアイスノンにタオルを当てて患部を冷やすことが大切です。冷湿布は熱を閉じ込めてしまうことがあるため、初期の段階では避けた方が良いでしょう。適切な冷却で炎症や腫れを抑えることが回復への近道です。

冷却はいつまで続けるべきか

冷却は打撲後の24〜72時間以内を目安に行います。この間は氷水やアイスノンでこまめに冷やし、症状が落ち着いてきたら無理に冷やし続ける必要はありません。

温めるタイミングと判断基準

患部の腫れや熱感が引いて痛みが和らいできたら、温めるケアに切り替えましょう。温めることで血流が促進され、筋肉の緊張もほぐれて回復が進みやすくなります。ただし、まだ腫れや痛みが強い時は温めるのを控えてください。

湿布の使い方と注意点

湿布を使う場合は、症状に合わせて冷湿布か温湿布を選びましょう。特に初期は冷湿布を使わず、症状が落ち着いてから適切に温湿布を使うことがポイントです。また、湿布の長時間使用は皮膚トラブルの原因になるため、説明書をよく読み、肌の状態を確認しながら使用してください。

6. 整骨院で対応できるケースとできないケース

整骨院では打撲の中でも出血を伴わない比較的軽度から中度の症状に対応しています。一方で、出血や皮膚の損傷がある場合や頭部・内臓への影響が疑われるケース、さらに骨折や神経症状がある場合は医療機関での診察が必要です。それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

整骨院で対応できるケース

整骨院で施術可能な打撲は、以下のような特徴があります。

出血がない軽度から中度の打撲

皮膚に傷がなく、内出血や筋肉の損傷にとどまる軽度から中度の打撲が対象です。痛みや腫れを軽減し、機能回復をサポートします。

筋肉や軟部組織の損傷による痛みや腫れ

筋肉や軟部組織のダメージにより痛みや腫れがある場合、手技療法や物理療法で改善を目指します。

日常生活やスポーツ中の軽いケガ

転倒やスポーツ中の軽度の打撲など、日常的によくあるケガも対応可能です。

整骨院で対応できないケース

以下の症状がある場合は整骨院では対応できず、医療機関の受診が必要です。

出血や皮膚が破れている外傷

皮膚に傷があり出血している場合は感染のリスクが高いため、医療機関での適切な処置が必要です。

頭部への強い衝撃や内臓損傷の疑いがある場合

頭部に強い衝撃を受けた場合や腹部の内臓損傷が疑われるケースは、緊急の医療対応が必要です。

骨折や重度の捻挫、神経症状がある場合

骨折や重度の捻挫、しびれや感覚異常など神経症状がある場合は専門医の診断を受けてください。

整骨院と医療機関は連携しながら、それぞれの専門性を活かし患者様の安全と早期回復を支えています。適切な判断で安心して相談できる環境を提供することが大切です。

7. 整骨院での打撲施術の流れ

整骨院で打撲の施術を受ける際には、患者様お一人おひとりの症状や状態に合わせた丁寧な対応が行われます。ここでは一般的な施術の流れをご紹介します。

初回のカウンセリングと検査

まずは患者様のお話をしっかり伺い、どのような状況で打撲が起きたか、痛みの程度や動きづらさの有無などを詳しくお聞きします。続いて、患部の状態を触診や動作検査で確認し、症状の原因や範囲を把握します。

施術方法の説明

検査の結果をもとに、患者様に適した施術内容や期間を丁寧にご説明します。不安な点や疑問は遠慮なくお伝えください。施術は主に手技療法や超音波療法、テーピングなどを用いて、痛みの軽減や腫れの改善、筋肉の柔軟性向上を目指します。

施術後の注意点とセルフケア

施術後は患部の安静や冷却、日常生活で気をつけるポイントなどをお伝えします。セルフケアとして簡単なストレッチや体の使い方のアドバイスも行い、回復を促します。

経過観察と再発予防指導

施術後も定期的に症状の経過を確認し、必要に応じて施術内容を調整します。再発を防ぐために、姿勢や動作の癖を見直し、適切な運動や生活習慣の指導も行います。患者様と二人三脚で健康な身体づくりを目指します。

8. 早期相談の重要性

打撲は軽く見られがちですが、早めに適切な対応をすることで回復がスムーズになり、痛みや腫れの長引きを防げます。ここでは、早期相談のメリットと放置した際のリスクについてお話しします。

早期対応が回復を早める理由

打撲直後に適切なケアや施術を受けることで、炎症や腫れを抑え、筋肉や軟部組織のダメージを最小限にできます。早く動けるようになることで、筋力低下や関節の硬さを防ぎ、日常生活への早期復帰が可能になります。

放置による悪化リスク

痛みや腫れを我慢して放置すると、炎症が慢性化しやすくなり、筋肉の硬さや関節の動きの悪さが残ることがあります。その結果、痛みが長引いたり、動きにくさが増したりして、生活の質が低下してしまいます。

痛みが軽くても相談を勧める理由

痛みが軽いからといって放置すると、後で症状が悪化することもあります。違和感や軽い痛みを感じたら、早めに相談して適切なケアを受けることが大切です。

患者様の回復事例紹介

実際に早期に来院された患者様は、適切な施術で短期間で痛みが改善し、普段の生活やスポーツに復帰されています。そうした経験からも、早めの相談が回復のカギとなることがわかります。

9. 子どもと高齢者の打撲の注意点

子どもや高齢者は打撲を起こしやすく、その特徴や注意点がそれぞれ異なります。ご家族や周囲の方も、早期発見と適切な対応が大切です。

子どもに多い打撲の特徴

子どもは活発に動き回るため、転倒やぶつかりによる打撲が頻繁に起こります。痛みをうまく伝えられないこともあり、腫れやあざを見つけたら早めに様子を観察しましょう。また、打撲の後に元気がなくなる、食欲が落ちるなど普段と違う様子が見られた場合は医療機関の受診を検討してください。

高齢者の骨粗しょう症との関連

高齢者は骨粗しょう症などで骨がもろくなっていることが多く、打撲と見えても実は骨折が隠れている場合があります。小さな衝撃でも大きなケガにつながる恐れがあるため、痛みや腫れが続く場合は必ず医療機関での検査を受けることが必要です。

年齢別の対応ポイント

子どもには安心できる声かけと、無理のない動きを促すことが重要です。高齢者には転倒防止のための環境整備や、打撲後の経過観察を丁寧に行うことが求められます。

家族が気づくべき症状

痛みの訴えが少なくても、腫れやあざ、動かしにくさ、普段と違う表情や行動があれば早めに専門家に相談しましょう。特に高齢者は、痛みを我慢しがちなため注意が必要です。

子どもも高齢者も周囲のサポートが回復への大きな助けとなります。大切な方の変化に気づき、適切な対応を心がけましょう。

10. 日常生活で悪化させる動作と習慣

打撲は、日常生活の中での何気ない動作や習慣によって症状が悪化することがあります。知らず知らずのうちに負担をかけてしまわないよう、普段から気をつけたいポイントをお伝えします。

悪化させる無意識の動き

痛みや腫れがある部位をかばって変な姿勢を取ったり、無理に動かしてしまうことが症状を悪化させる原因となります。例えば、打撲した脚をかばって片足重心になると、腰や膝に負担がかかることも。痛みがあるときは無理をせず、正しい姿勢を心がけましょう。

職業や生活習慣の影響

重いものを持つ仕事や長時間同じ姿勢でいることは、打撲の痛みを悪化させることがあります。特にデスクワーク中の姿勢の悪さや、立ち仕事での負担は見逃せません。休憩やストレッチを取り入れ、体の緊張を和らげる工夫が必要です。

改善できる生活の工夫

打撲の痛みを早く和らげるためには、日常生活での体の使い方を見直すことが大切です。例えば、患部を冷やす・安静にすること、過度な負担を避けること、正しい歩き方や座り方を意識することなどが効果的です。無理なく続けられるセルフケアを取り入れて、回復を助けましょう。

普段の生活の中での小さな心がけが、打撲の回復を大きく左右します。痛みや違和感を感じたら早めに対処し、体を大切にしてくださいね。

11. 部位別の特徴① よくある打撲部位

打撲は身体のさまざまな部位で起こりますが、特に多い部位ごとに特徴や注意点を知っておくことが大切です。ここでは太ももやふくらはぎ、腕や肩、手首や足首、腰や背中の打撲について解説します。

太もも・ふくらはぎの打撲

下半身の大きな筋肉が集中する太ももやふくらはぎは、転倒やスポーツ中の接触で打撲を起こしやすい部位です。筋肉量が多いため内出血や腫れが広範囲に及ぶこともあり、痛みが強くなることがあります。歩行時の負担が増すため、早めのケアが重要です。

腕・肩の打撲の特徴

腕や肩は日常的によく使うため、打撲後の動かしづらさが生活に直結しやすい部位です。肩は関節が複雑で、痛みが続くと可動域が制限されることもあるため、無理をせず適切な治療を受けることが大切です。

手首・足首の打撲の見極め

手首や足首は細かい関節が多く、打撲による腫れや痛みが捻挫と似ていることがあります。動かす際の痛みや腫れが強い場合は、捻挫や骨折の可能性もあるため、専門家の診断を受けることをおすすめします。

腰・背中の注意点

腰や背中の打撲は、重いものを持った際や転倒で起こることが多く、深部の筋肉や神経に影響を与える場合があります。強い痛みやしびれがある場合は、早めに医療機関を受診してください。

部位ごとの特徴を理解することで、適切なケアや早期受診が可能になります。気になる症状があれば、無理をせず専門家に相談しましょう。

12. 部位別の特徴② 顔・頭・腹部の打撲

顔や頭、腹部の打撲は、他の部位とは違った注意点やリスクが伴います。これらの部位で打撲が起こった場合は特に慎重な対応が必要です。

顔のあざと腫れの注意点

顔は皮膚が薄く、打撲によるあざや腫れが目立ちやすい場所です。目の周りや口元など、見た目にも影響が大きいため、痛みだけでなく見た目のケアも大切です。まれに視力障害や眼球の損傷がある場合もあるので、視覚に異常を感じたらすぐに受診しましょう。

頭部打撲の危険性

頭部は脳を守る重要な部位ですが、強い衝撃を受けると脳震盪や脳内出血など深刻な障害が起こる可能性があります。吐き気、意識の混濁、激しい頭痛などの症状があれば、ただちに救急医療を受けることが必要です。

腹部打撲と内臓損傷の可能性

腹部への打撲は、外見ではわかりにくい内臓の損傷を伴うことがあります。強い痛みや腹部の硬さ、吐き気などがある場合は、内臓の出血や損傷が疑われるため、緊急に医療機関で診断を受ける必要があります。

危険サインの見分け方

顔や頭、腹部の打撲で以下のような症状がある場合は、すぐに病院へ行くことをおすすめします。

・意識障害やめまい、吐き気

・激しい痛みや腫れの急激な悪化

・視覚や聴覚の異常

・呼吸困難や腹部の硬直

これらの部位の打撲は軽視せず、早期に適切な診断・治療を受けることが何より重要です。

13. 打撲後に出る神経症状とその対応

打撲が原因で神経に影響が及ぶと、しびれや感覚異常などの神経症状が現れることがあります。これらの症状は、放置すると悪化する可能性があるため、早めの対応が必要です。

しびれや感覚異常の原因

強い打撲によって神経が圧迫されたり損傷を受けると、手足のしびれやチクチクする感覚、感覚が鈍くなるなどの症状が現れます。神経の損傷は軽度のものから重度のものまで幅があり、症状の程度もさまざまです。

神経損傷の見極め方

神経症状が疑われる場合は、痛みだけでなく感覚の変化や運動機能の低下がないかも確認する必要があります。特に、手足の動きが鈍くなったり、筋力が低下した場合は早急に専門医の診察が必要です。

早期の整骨院での対応

軽度の神経症状であれば、整骨院での手技療法や物理療法によって改善を目指すことが可能です。血流を促進し、筋肉の緊張を和らげることで神経への負担を軽減します。

病院受診が必要な症状

しびれや感覚異常が強い、長期間続く、または日常生活に支障をきたす場合は、整骨院での対応を超える可能性があります。そうした場合は神経内科や整形外科などの専門医を受診してください。

神経症状は体からの重要なサインです。違和感を感じたら早めに相談し、適切なケアを受けることが回復の鍵となります。

14. 回復にかかる時間と段階

打撲の回復には個人差がありますが、一般的には段階を追って症状が改善していきます。ここでは軽度から重度までの回復目安と、回復を促すポイントについてご紹介します。

軽度から重度までの回復目安

軽度の打撲であれば、数日から1週間程度で痛みや腫れが和らぎ、日常生活に支障がない状態に回復します。中度の場合は1〜3週間、重度の場合はそれ以上の期間が必要となることもあります。痛みや腫れの程度、内出血の広がり、患部の部位によって回復速度は異なります。

内出血の色や腫れの変化

打撲による内出血は、最初は赤黒い色ですが、徐々に青紫、緑、黄色へと色を変えながら数週間かけて消えていきます。腫れも時間とともに引いていきますが、回復の過程で一時的に症状が強く感じることもあります。

回復を促す生活習慣

十分な休息を取り、患部を冷やすことは回復を助けます。また、適度な運動やストレッチで筋肉の柔軟性を保つことも重要です。栄養バランスの良い食事や十分な睡眠も治癒力を高める要素です。

悪化させる行動の注意

無理に患部を動かしたり、熱を加えすぎたりすることは炎症を悪化させる恐れがあります。また、自己判断での過度なマッサージや長時間の湿布使用は控えましょう。適切なケアを継続し、違和感があれば専門家に相談してください。

回復は焦らず、体の声に耳を傾けながら段階を踏んで進めることが大切です。適切なケアで早く元の元気な状態に戻しましょう。

15. 自己判断で悪化させてしまう例

打撲のケアでよくある誤りは、自己判断によって症状を悪化させてしまうことです。正しい知識を持ち、適切な対処を心がけることが回復への近道となります。

温めるタイミングの誤り

打撲直後に患部を温めると、炎症が悪化して腫れや痛みが強くなることがあります。初期は冷やすことが基本で、熱感や腫れが落ち着いてから温めるのが正しいタイミングです。

過度の運動や揉み過ぎ

痛みや腫れがあるのに無理に運動を続けたり、強く揉んだりすると組織がさらに傷つき、症状が悪化します。特に自己流のマッサージは避け、専門家の指導を受けることが重要です。

ネット情報の誤用

インターネットには多くの情報がありますが、誤ったケア法や民間療法に惑わされることも。信頼できる専門家の意見を参考にし、疑問があれば相談しましょう。

放置した患者様のケース

痛みが軽いからと放置して悪化し、治療が長引くケースも少なくありません。早期に適切なケアを始めることで回復期間を短くできます。

自己判断は時に危険を伴います。違和感や痛みがあるときは、ためらわず専門家に相談してくださいね。

16. スポーツで起こる打撲の特徴と対処

スポーツ中の打撲は、激しい接触や転倒によってよく起こります。競技特有の動きやプレーによって負担がかかりやすいため、適切なケアと対処が重要です。

接触プレーによる打撲

サッカーやラグビー、バスケットボールなどの接触が多いスポーツでは、相手選手やボールにぶつかることで打撲が発生します。衝撃の強さや部位によっては腫れや痛みが強くなることもあります。

競技復帰の目安

痛みや腫れが落ち着き、関節の可動域や筋力が回復していることが競技復帰の目安です。無理をすると再発や悪化のリスクがあるため、医療従事者やトレーナーの指導を受けながら段階的に復帰を目指しましょう。

再発防止のための準備運動

充分なウォーミングアップやストレッチで筋肉をほぐし、柔軟性を高めることが再発防止に効果的です。正しいフォームや体の使い方も重要なポイントです。

テーピングの活用方法

打撲部位の保護や固定にテーピングを利用することで、再度のケガを防ぎながらプレーを続けられます。適切な巻き方やタイミングは専門家に相談すると安心です。

スポーツは身体を動かす楽しさを感じる一方、ケガのリスクもあります。正しいケアと予防を心がけ、長く安全に楽しみましょう。

17. 再発防止に必要な体づくり

打撲は回復後も再発しやすいため、再発防止に向けた体づくりがとても大切です。筋力や柔軟性をバランスよく保ち、正しい姿勢や体の使い方を身につけることで、ケガのリスクを減らしましょう。

筋力と柔軟性のバランス

筋肉の柔軟性が低下すると、衝撃を吸収しきれずに再び打撲を起こしやすくなります。一方で筋力が弱いと、体を支える力が不足し、不安定な動作が増えます。ストレッチと筋トレを組み合わせてバランスよく鍛えることがポイントです。

正しい姿勢と体の使い方

普段の姿勢が悪いと、体の一部に負担がかかりやすくなります。立ち方や歩き方、座り方を見直し、無理のない動きを習慣化することで、ケガの予防につながります。

効果的なストレッチ

関節や筋肉の柔軟性を高めるために、全身のストレッチを日常に取り入れましょう。特に、打撲を起こしやすい部位を中心に、無理のない範囲で行うことが大切です。

日常動作の見直しポイント

重いものを持つ時の姿勢や、長時間同じ姿勢を続けない工夫など、日常生活の中で負担を減らす意識も重要です。定期的な体のケアを心がけましょう。

再発を防ぐためには、日々の積み重ねが大切です。無理なく続けられる習慣を作り、健康な体を維持しましょう。

18. よくあるご質問Q&A

打撲に関して患者様からよくいただく質問をまとめました。疑問や不安を解消し、安心してケアに取り組んでいただけるようお答えします。

健康保険の利用について

整骨院での打撲施術は、症状や原因によって健康保険が適用される場合があります。詳しくは初回のカウンセリング時にご相談ください。

通院頻度の目安

症状の程度や回復状況によりますが、初期は週に1〜2回の通院をおすすめします。回復に伴い、通院頻度は調整されます。

痛みがない場合の相談

痛みが軽減しても違和感や動きづらさが残る場合は、セルフケアや施術を続けることで再発防止や完全回復を目指せます。気になる点があれば早めにご相談ください。

病院との併用について

必要に応じて整形外科など医療機関と連携しながら施術を行うことも可能です。症状によっては専門的な検査や治療が必要な場合があります。

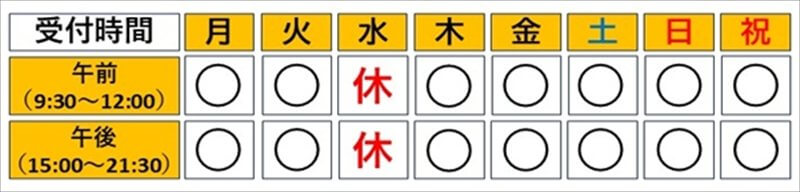

予約の必要性

多くの整骨院では予約制を採用しており、待ち時間の軽減やスムーズな施術のため予約をおすすめします。取手市くまもと整骨院でも予約受付を行っています。

ご不明点や不安があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。丁寧に対応いたします。

19. 取手市くまもと整骨院での打撲対応の強み

取手市くまもと整骨院では、地域の患者様に寄り添い、打撲の早期回復と再発防止を目指した施術を提供しています。当院の強みをご紹介します。

臨床経験の豊富さ

豊富な臨床経験を持つ柔道整復師が、一人ひとりの症状や生活状況に合わせて最適な施術プランを提案します。痛みの原因を丁寧に見極め、根本からの改善を目指します。

患者様に寄り添う対応

患者様のお話をじっくりお伺いし、不安や疑問に丁寧にお答えします。安心して施術を受けていただけるよう、心を込めたサポートを心がけています。

物理療法と手技の使い分け

手技療法だけでなく、超音波療法や電気療法などの物理療法も組み合わせて症状にアプローチ。腫れや痛みの軽減、筋肉の柔軟性向上に効果的です。

再発予防までのトータルケア

施術だけでなく、セルフケアの指導や生活習慣のアドバイスを通じて再発を防ぎます。長期的に健康な身体を維持できるよう、患者様と共に歩んでいきます。

取手市くまもと整骨院は、地域の皆様の健康を支えるパートナーとして、いつでもお気軽にご相談いただける場所です。

20. 打撲は放置せず整骨院に相談を

打撲は軽いケガと思いがちですが、放置すると痛みや腫れが長引き、日常生活に支障をきたすこともあります。早めに専門家に相談し、適切なケアを受けることが大切です。

放置が招く長期化リスク

痛みや腫れを我慢して放置すると、炎症が慢性化して筋肉や関節の動きが悪くなることがあります。これにより、痛みが続くだけでなく、姿勢の崩れや身体のバランスの悪化にもつながります。

早期対応でスムーズな回復を

打撲後すぐに適切な処置や施術を受けることで、症状の悪化を防ぎ、回復が早まります。痛みや腫れを最小限に抑え、快適な生活への復帰をサポートします。

専門家への相談をためらわないで

「たいしたことない」と感じても、違和感や痛みが続く場合は遠慮せずに相談しましょう。取手市くまもと整骨院では、患者様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なケアを心がけています。

地域に根ざした信頼の整骨院

地域の皆様の健康を支え続ける取手市くまもと整骨院は、安心して頼れる存在です。何か気になることがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。

打撲は放置せず、早めの対応で快適な毎日を取り戻しましょう。