膝の痛みと変形性膝関節症の関係 | 正座が出来ない方に整体で出来るケア

「膝が痛くて正座ができない」「昔はできたのに最近は怖くてできない」そんな悩みを抱えていませんか?

それは体からのサインかもしれません。変形性膝関節症との関係や、整体でのケア方法について詳しくお伝えします。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

最近、椅子中心の生活が増えた方や、正座がつらくなったという声をよく耳にします。

「年齢のせいかな」とおっしゃる方も多いのですが、実はそれだけが原因ではありません。

膝の動きには、姿勢や歩き方、生活習慣など、さまざまな要素が影響しているんです。

今回は、正座がしづらくなる理由や、膝の痛みに隠れた背景をひもときながら、

整体でできるサポートについてわかりやすくお話ししていきますね。

目次

- 1. 正座ができないのは体からのSOS|膝の仕組みと負担を正しく知る

- 2. 膝が痛くて正座ができない…その症状、本当に膝だけの問題?

- 3. 変形性膝関節症とは?正座がつらくなる“中身の変化”

- 4. なぜあなたの膝は変形しやすいのか?

- 5. 膝以外に原因があるケース|整体が重視する“全身の連動”

- 6. 日常の何気ない習慣が正座を遠ざける

- 7. 病院では“様子見”と言われたけど不安…どうすればいい?

- 8. 整体で行う「正座ができない膝」への見立てとケア

- 9. こんな変化があったと喜ばれています

- 10. 自宅でできる、整体視点のセルフケア

- 11. 整体が向いているのはどんな人?

- 12. 取手市くまもと整骨院の膝ケアの特徴

- 13. まとめ|正座できないのは“体がくれた優しいメッセージ”

1. 正座ができないのは体からのSOS|膝の仕組みと負担を正しく知る

「正座ができない」という状態は、単なる柔軟性の問題ではありません。

それは、膝関節に何らかの負担が蓄積していることを知らせる、体からのやさしい警告とも言えます。

膝がしっかり曲がらない、違和感がある、痛みが出る——その背景には、関節の構造的な問題や動作のクセなどが複雑に絡み合っているのです。

まずは、膝関節がどんな仕組みで動いているのか、そして正座という動作が体にどんな負担を与えるのかをしっかり理解していきましょう。

正座に必要な膝の曲がり具合とは?

正座は、日常生活の中でも膝に最も深い屈曲を求める動作の一つです。

膝関節はおおよそ135度〜160度ほど曲がる必要があり、通常の歩行や階段昇降とは比べものにならないほどの可動域が求められます。

また、曲げるだけでなく、足首や股関節も同時に折りたたむように使うため、下半身全体の柔軟性と連動性も必要になります。

正座がしづらくなるということは、単純に膝だけが硬いというよりも、「深く曲げると痛む」「ある角度から先に違和感がある」など、

体が動きの限界を訴えているサインであることが多いのです。

関節軟骨・半月板・靭帯が受けるストレス

膝の関節は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)で構成され、その間にある関節軟骨や半月板がクッションのような役割を果たしています。

また、膝蓋骨(お皿)や複数の靭帯が、膝の安定性を保つために働いています。

正座をすると、この軟骨や半月板に大きな圧力がかかり、膝蓋骨は太ももの骨に強く押しつけられるような状態になります。

この状態が長く続いたり、繰り返されたりすると、関節のクッション機能が徐々に低下し、摩擦が増えたり痛みが出たりするリスクが高まります。

特に、過去に膝をケガしたことがある方や、長年膝を酷使してきた方は、このクッション機能の消耗が早く進む傾向にあります。

痛み・引っかかり・突っ張り感が出る理由

「正座をしようとすると、膝の裏が突っ張る」「途中で引っかかるような感じがする」「膝がズレるような怖さがある」

こうした声は、当院に来院される多くの方からよく聞かれます。

その原因は人によってさまざまですが、共通しているのは「膝の動きが本来のスムーズさを失っている」という点です。

軟骨がすり減って関節の動きに引っかかりが生じていたり、膝の周囲の筋肉が過剰に緊張して可動域を制限していたり、

あるいは膝だけでなく足首や股関節の可動性低下によって膝に過剰な負担がかかっていたりするケースもあります。

こうした問題が重なると、正座という単純に見える動作すら、体にとって非常に複雑で大きな負担になるのです。

「年齢のせい」で済ませないでほしい正座の違和感

「歳を取ったから、正座ができなくなるのは当たり前」と思っていませんか?

確かに加齢によって関節や筋肉の柔軟性は落ちやすくなります。

しかし、それを理由にすべての違和感や痛みを放置してしまうのは危険です。

実際には、50代でも正座ができる方もいれば、40代でも膝がつらくて正座が全くできない方もいます。

この違いは、年齢よりも「膝の使い方」や「日頃の体のメンテナンス」に大きく左右されるのです。

つまり、今のうちから膝に優しい生活習慣やケアを心がけておくことで、年齢を重ねても正座や日常動作を快適に保つことは十分に可能なのです。

正座ができないあなたへ|膝は「まだ動けるうち」に守ってほしい関節

膝関節は、私たちが想像する以上に繊細で、日々の使い方や体のクセに大きく影響を受ける場所です。

正座がつらいという初期の違和感を見逃さず、「まだ大丈夫かな」と思えるうちにケアを始めることが、膝の健康寿命を守る一歩になります。

少しでも「最近正座がしにくい」「痛くはないけど気になる」という方は、それが体からのSOSかもしれません。

まずは現状を知ることが、あなたの膝とこれからの生活を守るための第一歩です。

2. 膝が痛くて正座ができない…その症状、本当に膝だけの問題?

「膝が痛いから正座ができない」と感じている方の中には、膝関節そのものよりも、周囲の筋肉や関節、全身のバランスの乱れが原因となっているケースも少なくありません。

見た目は膝の問題のように感じても、実際には別の部位が関係していたり、動作のクセが膝に負担を集中させていたりすることがよくあるのです。

ここでは、正座時に出る膝の痛みや違和感について、具体的な部位別・感覚別にその可能性を整理しながら、膝だけを見ていては解決しない背景を紐解いていきます。

正座で膝のどこが痛い?前・裏・内側・外側で違う原因

「膝の前が突っ張る」「膝裏が痛い」「内側がズキッとする」など、膝のどこに痛みが出るかによって、原因となる組織は変わってきます。

前側の痛みは膝蓋骨や大腿四頭筋の緊張、膝裏はハムストリングスや関節包の硬さ、内側は内側側副靱帯や関節裂隙の圧迫、外側は腸脛靭帯や外側半月板のストレスが関与していることがあります。

このように、膝と一口に言っても痛みの出方は多様であり、表面的な「膝の痛み」という言葉では分類しきれないのです。

正座だけ痛い=軽症?実は見逃せない理由

「歩くのは大丈夫だけど、正座だけ痛い」という場合、「そこまで悪くないのかな」と思ってしまう方も多いでしょう。

しかし実際には、正座のような深い屈曲を必要とする動作の方が、膝関節にかかるストレスははるかに大きいため、

正座時の痛みこそが“早期の異常”を教えてくれている重要なサインであることもあります。

軽視しているうちに、徐々に階段・歩行・立ち上がり動作にも支障が出るようになり、受診や施術のタイミングを逃すケースも少なくありません。

正座後の立ち上がりがつらい人に多い共通点

「正座はなんとかできるけれど、立ち上がるときに痛む」「膝がしばらく伸びない」という方もよく見られます。

これは、関節内の圧力変化や滑液の分布、膝周囲の筋肉の収縮タイミングなどがうまくいかず、膝の伸展動作にトラブルが生じている可能性があります。

また、足首の硬さや股関節の可動域制限によって、体を持ち上げるときの力のかかり方が偏ってしまい、膝に過度なストレスを与えている場合も多いです。

膝を深く曲げたときだけゴリゴリ音がする原因

「正座をしようとするとゴリゴリ音がする」「ひっかかる感じがある」

こうした感覚は、関節内の滑りが悪くなっていたり、半月板の動きが乱れていたりすることが原因と考えられます。

ただ音がするだけで痛みがなければ大きな問題とは限りませんが、違和感や軽い痛みを伴う場合には、摩擦や関節の不均衡が進行しているサインかもしれません。

早めに体の使い方や関節の動き方を見直すことが重要です。

「膝が痛い=膝だけ悪い」とは限らないことを知っておこう

膝の痛みや違和感が出ているからといって、原因が膝にしかないと決めつけるのは早計です。

正座時の膝の動きは、全身のバランスと連動しており、どこか一箇所の機能が落ちているだけで膝に負担が集中することがあります。

だからこそ、膝だけを診るのではなく、「なぜ膝に痛みが出ているのか?」という背景まで掘り下げて考える視点が必要です。

自分では膝の問題と思っていても、整体では思いもよらない場所に原因が見つかることも多いのです。

3. 変形性膝関節症とは?正座がつらくなる“中身の変化”

「変形性膝関節症」と聞くと、膝がゴリゴリに変形してしまう重い病気というイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、その進行はとてもゆっくりで、気づかないうちに始まっていることがほとんどです。

「最近正座がしづらい」「違和感はあるけど歩けるし」と思っていても、その奥では関節内で少しずつ変化が進んでいる可能性があります。

ここでは、変形性膝関節症とはどんな状態なのか、そしてなぜ正座が難しくなっていくのかを、体の内部構造から解説していきます。

軟骨がすり減るとはどういう状態?

膝関節の骨の表面は、関節軟骨という弾力のある組織で覆われており、この軟骨があることで骨同士が直接ぶつかることなくスムーズに動けるようになっています。

変形性膝関節症では、この軟骨が加齢や使いすぎ、負担のかかる動作の積み重ねによってすり減っていきます。

軟骨は痛みを感じる神経を持っていないため、初期は痛みがないことも多いのですが、減った軟骨の隙間から骨同士がぶつかり合うようになると、炎症や痛みが出てきます。

骨が変形すると膝の動きはどうなるのか

軟骨が減った状態を放置すると、身体はその摩擦や負担を減らそうとして、骨の周囲に「骨棘(こつきょく)」と呼ばれるトゲのような出っ張りを作ります。

これがいわゆる「変形した膝」の正体です。

骨棘ができると関節の動きがさらに制限され、膝を深く曲げるときに突っかかる感じが出たり、痛みが出やすくなったりします。

正座のように大きく膝を曲げる動作は、この状態では非常に難しくなってしまいます。

正座が難しくなるタイミングと進行段階

変形性膝関節症は大きく分けて初期・中期・末期の3段階に分類されます。

初期では「なんとなく正座がしづらい」「立ち上がりで膝がこわばる」といった感覚的な違和感が主です。

中期になると階段の上り下りや長時間の歩行にも痛みが出てくるようになり、正座をすると強い痛みが出たり、怖くて膝を曲げきれなくなったりします。

末期では膝が曲がらなくなったり、O脚など目に見える変形が進んでいるケースもあります。

見た目ではわからない“中の進行”がある

「変形」と聞くと、外から見て膝の形が明らかに変わるという印象を持たれるかもしれませんが、実際には内部での進行は見た目では分からないことが多いです。

そのため、本人も気づかないまま変形が進み、ある日突然正座がまったくできなくなるということもあります。

痛みがなくても「膝の動きが悪い」「突っ張る」「曲がりにくい」などのサインが出ていれば、膝関節内で変化が起きている可能性を疑う必要があります。

変形は“静かに進む”からこそ、気づける体感が大事

変形性膝関節症の怖いところは、その進行がゆっくりで、最初は自覚症状が乏しいことです。

だからこそ、「まだ痛くないから大丈夫」と安心せず、正座や屈伸で違和感を感じた時点で自分の体に目を向けてあげることが大切です。

早い段階で気づき、適切なケアや体の使い方を見直すことで、変形の進行を遅らせたり、日常生活の快適さを保つことができます。

膝の声に耳を傾けられる人ほど、体を長く大切に使えるのです。

4. なぜあなたの膝は変形しやすいのか?

変形性膝関節症は、誰にでも起こりうるものですが、特に進行しやすい人には一定の共通点があります。

それは単に年齢だけではなく、骨格や筋力のバランス、日常の動作のクセ、過去の運動歴などが複雑に関係しているのです。

「どうして自分だけ膝が悪くなったのだろう?」と感じている方にこそ、今の体の特徴を正しく知ることが予防と対策の第一歩になります。

女性に多いのはなぜ?骨格・筋力・ホルモンの関係

変形性膝関節症は、男性よりも女性に多い傾向があります。

その理由のひとつは、女性の骨盤の構造や筋力の差です。

女性は骨盤が広いため、脚の角度(Qアングル)が大きくなりやすく、膝への力のかかり方が偏りやすいのです。

また、女性ホルモン(エストロゲン)の減少が、関節軟骨の新陳代謝や靭帯の柔軟性に影響し、膝を守る力が低下しやすくなることもあります。

年齢だけじゃない、日常動作のクセがつくるゆがみ

「座るときにいつも同じ足を上に組む」「片足重心で立つ」「歩き方に左右差がある」

こういった小さなクセが、時間とともに膝の軟骨に一方向から負荷をかけ続けることになります。

特に、膝を深く曲げる動作をよく行う生活(和式生活や正座、しゃがみ込み動作)が多い方は、負担が蓄積しやすい環境にあります。

知らず知らずのうちに関節のアライメントが崩れ、すり減りが進みやすくなってしまうのです。

O脚・X脚と膝への偏った負担

足の形がO脚やX脚になっている方は、膝の内側や外側のどちらか一方に体重が集中しやすく、特定の部位の軟骨が早くすり減りやすくなります。

特に日本人はO脚傾向が強いため、膝の内側の関節裂隙が狭くなりやすい傾向があります。

これにより、正座や階段の下りなどで特に膝の内側が痛みやすくなるのです。

脚のラインが気になる方は、見た目以上に膝への影響が大きいと考えて対策する必要があります。

「昔スポーツをやっていた」人に多い特徴

「若い頃に部活でハードに動いていた」「膝を一度ケガしたことがある」

こうした方は、過去の負荷や外傷の影響で関節内にわずかな損傷が残っていたり、膝の使い方にクセがついていたりする場合があります。

そのクセが抜けないまま中年期を迎えると、筋力や柔軟性の低下と相まって関節の磨耗が進みやすくなるのです。

“若いころ動けた人ほど”自分の体への過信があることも多いため、変化に気づくのが遅れることもあります。

“私は大丈夫”と思っている人ほど知ってほしい予防の視点

変形性膝関節症は、「痛みが出てから対処する」よりも、「変化に気づいた時点で動き出す」ことが最も大切です。

今は違和感程度でも、その裏で膝には着実に負担が積み重なっているかもしれません。

「膝に違和感があるけど、まだ動けるから」と思っている方ほど、今こそ予防とケアを始めてほしいタイミングです。

大切なのは、“まだ動けるうち”に動くこと。変形の進行は、自分で止められる可能性があるのです。

5. 膝以外に原因があるケース|整体が重視する“全身の連動”

膝が痛む、正座ができないという問題に対して、「膝そのものに原因がある」と思い込んでいませんか?

実は整体の視点では、膝だけを診て終わることはありません。

膝の動きは、股関節・骨盤・足首など全身との連動の中で成り立っており、膝が痛むときは別の場所の不調が引き金になっているケースも非常に多いのです。

この章では、なぜ膝以外の関節や筋肉が原因になるのか、そして整体ではどんな見方をしているのかをご紹介します。

股関節が硬いと膝が曲がらない

正座の動作では、膝を深く曲げると同時に股関節も大きく折りたたむように使われます。

ところが股関節が硬いままだと、必要な動きが出せず、その分の負担をすべて膝が引き受けることになります。

とくに股関節の前側(腸腰筋や大腿直筋)が硬くなっていると、膝を深く曲げようとした際に骨盤がうまく前傾できず、膝に突っ張り感や圧迫感が出やすくなります。

「膝が痛い」と言いながら、実は股関節の硬さが根本原因だったということは、整体ではよく見られるパターンです。

足首の可動域が膝の負担を増やす理由

正座をする際には、足首も大きく背屈(甲が伸びる方向)しなければなりません。

しかし足首が硬くなっていると、足全体がうまく折りたためず、無理に膝を曲げようとして関節や筋肉に過剰な圧がかかってしまいます。

とくにアキレス腱やふくらはぎの硬さが強い方は、正座時に膝裏が強く引っ張られるような感覚を訴えることが多く、それが膝痛の原因になっているケースも。

足首の可動域が改善するだけで、膝の負担が驚くほど軽くなることもあるのです。

骨盤の前傾・後傾が膝に与える影響

骨盤の角度は、膝の使い方を大きく左右します。

骨盤が前傾しすぎると、膝が伸びきらず常に緊張状態になりやすくなります。逆に後傾が強いと、しゃがむ際に重心が後方に逃げやすくなり、膝に無理な角度がついてしまいます。

さらに骨盤の傾きが左右で異なると、片側の膝だけに負担が集中してしまい、「片膝だけ痛い」という状況を引き起こすことも。

つまり骨盤は、膝の上下に位置する“動きの中心”として、その傾きや安定性が膝のコンディションを左右しているのです。

姿勢のクセで知らぬ間に膝を使いすぎていることも

猫背や反り腰、片足重心など、日常の姿勢のクセは全身の筋肉の使い方に影響を与えます。

姿勢が崩れると、太ももの前側ばかりが使われるようになったり、体重の乗り方が偏ったりして、膝に集中的な負担がかかるようになります。

「膝だけじゃなくて、立ってる姿勢を見直していきましょう」というアドバイスが整体で出されるのは、このような背景があるからです。

「膝の痛みなのに足首を見る理由」、それには訳がある

整体では、膝の症状があっても、足首や股関節、骨盤のチェックを欠かしません。

それは、膝が“単独で悪くなる関節”ではなく、“全身のつながりの中でストレスを受けやすい場所”だからです。

足首の硬さ、股関節のねじれ、骨盤の傾き……一見関係なさそうに見える部分が、実は膝の不調を引き起こしていることはとても多いのです。

「膝だけを診て治らなかった」方こそ、ぜひ整体の全体的な見立てを体感してみてください。

原因を“膝だけに限定しない”ことが、根本的な解決につながります。

6. 日常の何気ない習慣が正座を遠ざける

正座ができなくなるほど膝に負担がかかってしまう原因は、何か特別な出来事だけではありません。

実は、毎日の中にある何気ない動作や姿勢のクセこそが、膝の状態をじわじわと悪化させていく「静かな要因」なのです。

無意識のうちに膝を酷使している生活習慣を見直すことは、正座のしづらさや膝の違和感を改善するためにとても重要です。

この章では、膝に負担をかけやすい日常のパターンについて詳しく見ていきましょう。

床座・膝立ち・しゃがみ込み動作の負荷

和式の生活様式に多く見られる「床に座る」「膝立ちで作業する」「しゃがみ込む」といった動作は、膝関節に直接的な負担をかける姿勢です。

特にしゃがみ込み動作では、体重が膝の関節面に集中しやすく、軟骨や半月板への圧が大きくなります。

また、膝立ちでの作業を繰り返していると、膝蓋骨(お皿)周囲の軟部組織が過敏になり、炎症が起こることもあります。

こうした動作を避けることが難しい方は、動作の回数を減らす、クッションを使うなどの工夫が必要です。

長時間のイス座りが引き起こす筋の硬化

一見、膝に優しそうに見えるイス座りですが、長時間続くことで太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)が硬くなり、

いざ立ち上がろうとしたときや膝を深く曲げたときに関節の可動域が制限されやすくなります。

また、座った姿勢では血流が滞りやすく、膝周囲の組織に酸素や栄養が届きにくくなるため、関節のコンディションが下がりやすくなるのです。

1時間に1回は立ち上がって体を動かすなど、小さなリズムを生活に取り入れることが予防につながります。

掃除・育児・介護動作の負担をどう軽減するか

掃除機をかけたり、床を拭いたり、お子さんの目線に合わせてしゃがんだりする動作は、膝にとって負荷のかかる連続作業です。

また、介護などで体重を支えたり、長時間膝を曲げた姿勢が続く方も、無意識に膝を酷使しています。

こうした生活上の動作は避けられないものだからこそ、「どう動けば負担を軽減できるか」を知っておくことが大切です。

膝を曲げずに腰を落とす「ヒップヒンジ」や、脚全体で支える動作を意識するだけでも、負担の分散が可能になります。

「日によって正座できる/できない」が起きるわけ

「今日は正座できたのに、昨日は無理だった」「天気によって違う気がする」

こうした波のある膝の状態は、筋肉の疲労度・関節内の圧・体全体のバランスなどによって変化しています。

これは不安定な状態にあるサインでもあり、「たまたまできたから大丈夫」とは言えません。

状態の変化を記録しておくことで、自分の膝がどんなときに不調を感じやすいのかを知るヒントにもなります。

毎日の積み重ねが、膝の未来を静かに左右している

膝の不調は、一晩で悪化するわけではありません。

むしろ、毎日繰り返している姿勢や動作、生活の中での“何気ない選択”の積み重ねこそが、正座のしやすさ・膝の快適さを決めていきます。

「この程度なら平気」と思っている今こそ、見直しのチャンスです。

膝を守るのに特別なことは必要ありません。日々の動作を少し意識するだけで、未来の膝が変わっていくのです。

7. 病院では“様子見”と言われたけど不安…どうすればいい?

「膝が痛いと伝えたのに、病院では『年齢的なもの』『様子を見ましょう』と言われて終わった」

こうした声は本当によく耳にします。

もちろん病院の診断はとても大切ですが、それだけでは納得できなかったり、症状が変わらず不安になったりする方も多いのではないでしょうか。

では、そうした場合にどうすればよいのか?整体という選択肢はどうなのか?この章では、「様子見」と言われたときの適切な行動についてお話しします。

レントゲンで「異常なし」でも痛い理由

病院でレントゲンを撮って「骨には異常ありません」と言われた場合、多くの方が「それなら問題ないんだ」と安心しようとします。

けれど実際には、膝の痛みの多くはレントゲンに写らない“軟部組織(筋肉・靱帯・腱)”や“動きの質”に原因があることが少なくありません。

例えば、太ももの前側の筋肉が過緊張している場合、膝蓋骨(お皿)の動きが悪くなり、膝に違和感や痛みを生じますが、こうした状態は画像では見えません。

そのため、「異常がないのに痛い」というギャップが生じてしまうのです。

様子を見ている間に進行してしまうケース

「とりあえず様子を見ましょう」と言われた場合、患者様自身も「じゃあしばらく放っておこう」と受け身になりがちです。

ですが、変形性膝関節症のような疾患は、ゆっくり進行するために“変化の小ささ”を見逃してしまいがち。

放置してしまうと、気づいたときには正座だけでなく、立ち座りや歩行にも影響が出るレベルにまで悪化してしまうこともあります。

様子を見る=「何もしない」ではなく、「体の声に耳を傾けながら対策を始める」ことが必要です。

不安なときに整体でできることとは?

整体では、レントゲンでは見えない体の動き・筋肉の状態・姿勢のクセなどを丁寧にチェックし、膝の痛みの背景を探ります。

膝だけではなく、股関節や足首、体幹のバランスを見ながら「なぜ膝が痛むのか?」を紐解いていくのです。

また、無理に押したり引っ張ったりせず、ソフトな手技で全身の調整を行い、自然な動作ができる状態へと導きます。

「痛みの原因がわかって安心した」「自分の体のクセに気づけた」というお声を多くいただいています。

医療か整体か悩む方へ|選択は“状態と目的”で決まる

病院と整体、どちらが正解ということはありません。

もし膝に強い腫れがある、明らかなケガをした、歩行が困難なレベルであれば、まずは整形外科を受診すべきです。

一方、「原因がよく分からないまま不調が続いている」「筋肉や動きの問題では?」と感じる場合には、整体で全身を見直す価値があります。

あなたの状態と、どうなりたいかという目的によって、適した選択肢を取ることが大切なのです。

どちらも“味方”として使い分ける柔軟な視点を持つことが、不安を減らす一歩になります。

8. 整体で行う「正座ができない膝」への見立てとケア

正座ができない、膝が痛い——そんなとき、整体ではどのように体を見て、どんなケアを行うのでしょうか?

整形外科のように画像診断に頼るのではなく、整体では“動き”と“体の使い方”を中心に全身を評価していきます。

ここでは、取手市くまもと整骨院で行っている見立てとケアの考え方を、できるだけ分かりやすくご紹介します。

痛みの「場所」ではなく「原因」を探る

整体ではまず、膝の痛みがどこで感じられているのかだけでなく、「なぜそこに痛みが出ているのか?」という根本原因の分析を大切にしています。

たとえば、膝の内側が痛い方でも、実際の原因が股関節の可動制限や骨盤の傾きにあるケースも少なくありません。

単純に「膝が悪い」と決めつけず、丁寧な動作確認や筋バランスのチェックから、体全体を読み解いていきます。

正座動作を再現しながらの評価

正座ができないという主訴に対しては、実際に正座に近い動作を再現しながら可動域や痛みの出方、どこで動きが止まっているかを評価します。

この時、膝だけでなく股関節や足首、体幹の動きも同時に見ていくことで、どの関節に負担が集中しているのか、どの筋肉が制限しているのかを特定していきます。

「座ろうとすると膝裏が張って止まる」「左側だけ重くて曲がりにくい」など、感覚的な声もヒントにしながら、施術の方向性を決めていきます。

膝だけを押さない。周囲の連動から整えていく

当院では、膝がつらいからといって膝だけを集中的に触ることはしません。

むしろ、足首の柔軟性、股関節のスムーズさ、骨盤の安定性といった“膝を支える土台”を整えることが、結果的に膝を楽にする最短ルートと考えています。

硬くなっていた筋肉を緩め、アンバランスになっていた関節の動きを調整し、動きやすい体の状態を作ることで、正座も少しずつ楽になっていくのです。

通いやすさと施術の「安心感」を大切にしています

整体に対して「痛いことをされるのでは…」「ボキボキ鳴らされたら怖い」そんな不安を持つ方も少なくありません。

取手市くまもと整骨院では、やさしい手技と対話を大切にしながら、安心して体を預けていただける施術を行っています。

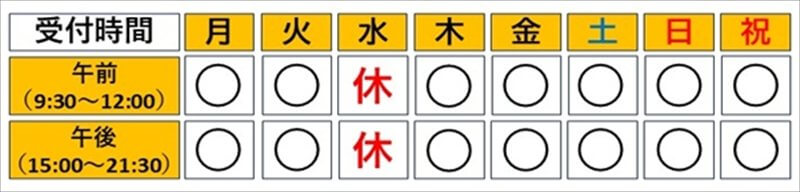

また、完全予約制・夜9時30分まで受付・取手駅から徒歩3分という通いやすい環境も、継続したケアを後押しします。

“膝を動かす”ではなく“膝が動ける環境をつくる”という発想へ

「膝が曲がらないから、膝を動かす」だけでは、本当の改善にはつながりません。

膝がスムーズに動けるように、足首・股関節・骨盤といった周囲の環境を整えてあげることが大切です。

整体では、“膝”という部分だけでなく、“膝が動くための条件”を整えることにフォーカスしています。

これこそが、正座のできない方が「また正座ができた」と感じられるようになるための、根本的なアプローチなのです。

9. こんな変化があったと喜ばれています

整体での膝ケアは、施術後すぐに劇的な変化が起こるというよりも、「少しずつ動けるようになる」「気づいたら痛くない時間が増えてきた」といった、日常の中での小さな変化の積み重ねが特徴です。

取手市くまもと整骨院にも、正座ができない・膝が痛いと悩んでいた患者様が多く通われ、日常の中での嬉しい変化を感じておられます。ここでは、その一部をご紹介します。

【60代女性・週2回通院】正座が15秒→5分に!法事で正座ができた喜び

「正座をするとすぐに膝がズキッとして崩れてしまう」とお悩みだったのは、60代の女性。ご自宅では和室中心の生活で、「座れないのが本当に辛い」とのご相談でした。

週2回のペースで施術を始め、股関節や足首の動きの改善、太もも前側の過緊張の調整を中心にケアを実施。

最初は正座が15秒ほどしかできなかったのが、3週間後には1分、1ヶ月後には5分以上正座を保てるように。

「先日の法事で、久しぶりに周りの方と同じように座れました。本当に嬉しかった」と涙ぐみながら話してくださいました。

【50代男性・週1回通院】立ち上がり時の引っかかりが改善、庭仕事も再開

デスクワーク中心の50代男性は、「長く座ったあとに立ち上がるとき、膝が固まる感じがして怖い」とご来院。

膝だけでなく骨盤の後傾と股関節の可動域制限も強く、姿勢指導と骨盤周囲の筋バランス改善を並行して行いました。

週1回の通院で4回目あたりから「朝の立ち上がりが楽になった」との感想があり、8回目には「久しぶりに庭の草取りができました」と笑顔を見せてくれました。

“動ける時間が戻ってきた”ことが、ご本人にとって大きな安心につながったようです。

【70代女性・週2→週1に減らして継続】旅行先で正座をしてお茶をいただけた

「和室でのお茶会が好きだけど、ここ数年は膝が不安で座れない」と悩んでいたのは、70代の女性。

初回では正座動作の途中で膝裏に強い引っかかりがありましたが、足首の調整や太もも裏の筋緊張の緩和を続けた結果、徐々に正座への恐怖感が減っていきました。

最初の1ヶ月は週2回、その後は週1回で継続。3ヶ月後には旅行先の旅館で「正座してお茶をいただけました。もう諦めていたことなので本当に嬉しかった」と喜びの声をいただきました。

ご本人は「膝の痛み以上に、できなかったことができるようになる喜びを感じた」と話されていました。

変化は突然ではなく“動けることが日常になる”感覚

どの患者様も、初めから完璧な正座や完全な痛みの消失を目指していたわけではありません。

少しずつ動ける範囲が増え、生活の中で「できる」が増えていった結果、自然と「正座ができる」「膝が気にならない時間がある」状態が訪れています。

整体のケアは、目先の変化だけでなく、“できなかったことができる日常”を取り戻すための過程でもあるのです。

膝の不調であきらめかけていたこと、ぜひもう一度取り戻してみませんか?

10. 自宅でできる、整体視点のセルフケア

膝の不調があると、「何か特別なことをしないと改善しないのでは」と感じる方も多いですが、実は毎日のちょっとしたセルフケアの積み重ねが、正座や歩行の快適さに大きな影響を与えます。

整体では「動きやすい体」を取り戻すことを目指しますが、自宅でそれを維持・促進していくためのケアもとても重要です。

ここでは、正座がつらい方・膝の違和感がある方に向けて、自宅で簡単にできる整体的アプローチをご紹介します。

太もも前側の緊張をゆるめるストレッチ

正座ができない方の多くに共通するのが、太ももの前側(大腿四頭筋)の過緊張です。

この筋肉が硬くなると、膝蓋骨(お皿)の動きが悪くなり、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなってしまいます。

- 横向きに寝た状態で、上の足首をつかみ、かかとをお尻に近づけるようにして前ももを伸ばす

- このとき腰が反らないように、お腹に軽く力を入れる

- 痛みのない範囲で30秒キープ×2セット

毎日行うことで、正座時の突っ張り感が少しずつ減っていきます。

足首の柔軟性を高めることで膝の負担を軽減

足首が硬いと、しゃがみ動作や正座動作で体重の逃げ場がなくなり、膝に過度な負担がかかります。

足首の背屈(つま先をすねに近づける動き)をしっかり確保することで、膝の動きがスムーズになります。

- 壁の前に立ち、片足を一歩引いて壁に向かって膝を曲げる(かかとは床につけたまま)

- 前足の膝が壁に触れるように、ゆっくりと動かしていく

- アキレス腱や足首の前側が伸びているのを感じたら30秒キープ×2セット

片足ずつ、毎日無理のない範囲で継続するのがポイントです。

呼吸とともに行う骨盤リセット体操

骨盤の傾きや左右差は、膝の動作にも大きく影響します。

簡単なエクササイズで骨盤周囲をゆるめることで、膝が曲がりやすくなり、正座の動きにも変化が出てきます。

- 仰向けになり、両膝を立てて左右にゆっくり倒す(腰は浮かないように)

- 呼吸を深くしながら、左右10回ずつゆったり行う

- 次に、両膝を胸の前で抱えてお尻を軽く持ち上げるようにする → 腰まわりが緩んでいく

呼吸と動きを合わせることで、リラックス効果とともに関節や筋肉がゆるみやすくなります。

体を変えるのは“正しいセルフケア”の積み重ね

整体で整った体を維持し、さらに良い状態へ導くためには、日々のセルフケアが欠かせません。

ストレッチや体操は「これだけで治すもの」ではなく、「整体で作った動きやすさを長持ちさせる手段」です。

ほんの5〜10分でも、毎日続けることで体は確実に変わっていきます。

「何をやったらいいか分からない」という方は、施術の際に体に合わせたセルフケアもお伝えしていますので、お気軽にご相談くださいね。

11. 整体が向いているのはどんな人?

膝が痛い、正座ができない。そんなとき「整体って本当に意味があるの?」「病院と何が違うの?」と迷われる方もいらっしゃるでしょう。

整体は、体の使い方や筋肉・関節の動き、姿勢のバランスなどを整えることで、体全体の機能を引き出していくアプローチです。

では、どんな方に整体が特におすすめなのか?当院で多く見られるタイプをご紹介します。

病院で「異常なし」と言われたけど違和感がある方

「レントゲンでは異常なしと言われたのに、膝に違和感が残っている」

「数値では問題ないけど、動きがスムーズじゃない」

こういったケースでは、筋肉や関節の柔軟性、体のバランスが崩れていることが多く見られます。

整体では、画像に写らない体の動きや硬さ、クセを手で感じ取りながら整えていくため、原因の見つからなかった不調にもアプローチ可能です。

膝に負担をかけずに体を整えたい方

「痛いことをされるのでは?」と不安な方にも、整体はおすすめです。

取手市くまもと整骨院では、やさしい刺激で筋肉や関節の調整を行うため、強く押したり引っ張ったりすることはありません。

特に膝が敏感になっている方や、動かすのが怖いという方にも、安心して受けていただけます。

膝を直接触らなくても、体全体を整えることで自然と膝の状態が変わってくることも多いのです。

自分の体としっかり向き合って改善したい方

整体では、受け身の施術だけでなく、ご自身の生活習慣や姿勢のクセ、セルフケアにも目を向けていただきます。

「長く健康でいたい」「自分の体にもっと目を向けたい」そんな方には、整体の視点がとても役立ちます。

その場しのぎではなく、「これからも正座ができる体をつくりたい」という方にこそ、整体はぴったりの選択肢です。

「迷ってるけど動けない」その不安こそ相談のきっかけに

整体に行ってみようか、でも自分に合っているか分からない——そんな風に迷っている時間が長引くほど、体の状態も徐々に悪化してしまうかもしれません。

「こんな状態でもいいのかな?」「まだ通うほどではないかも」そんな不安ごと、まずはご相談ください。

取手市くまもと整骨院では、無理な通院の提案はせず、あなたにとって最善の方法を一緒に考えていきます。

一歩踏み出すその勇気が、膝との向き合い方を変えるきっかけになるかもしれません。

12. 取手市くまもと整骨院の膝ケアの特徴

膝の痛みや正座のしづらさに悩まれている方の中には、「どこに行けば自分の状態をしっかり見てくれるのか分からない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

取手市くまもと整骨院では、膝の状態を「その場の痛み」だけで判断せず、「なぜそうなっているのか」「どうすれば変えられるのか」を丁寧に見立てた上で施術を行っています。

ここでは、当院が行っている膝ケアの特徴についてお伝えします。

膝を支える“全身の連動”に着目した見立て

正座ができない、膝が曲がらないといったお悩みに対し、膝そのものだけでなく、股関節・骨盤・足首・姿勢全体のバランスを評価します。

「膝がつらい=膝だけ悪い」とは限りません。動作の連動性、姿勢の崩れ、筋肉の硬さや使い方の偏りを見逃さず、膝がスムーズに動ける環境を整えることを目指しています。

一人ひとりの状態に合わせたやさしい施術

同じ「正座ができない」という悩みでも、原因や状態は人それぞれ違います。

当院では決まった施術メニューを押しつけるのではなく、毎回の状態を確認しながら施術の内容や順序を調整しています。

強い刺激を加えることなく、筋肉や関節にやさしく働きかけることで、痛みを抑えながら自然な動きへと導いていきます。

「ここなら話せる」と言っていただける安心の空間

膝の不調は日常の中でとても不便ですが、それを誰かに細かく相談するのは意外と難しいものです。

取手市くまもと整骨院では、患者様が安心して悩みを話せるよう、丁寧なヒアリングとコミュニケーションを大切にしています。

「初めてでも安心できた」「話をちゃんと聞いてもらえるから信頼できる」との声も多くいただいており、不安を抱えたまま来院された方が、笑顔で帰られることも少なくありません。

通いやすさと続けやすさを両立する環境づくり

- 完全予約制で待ち時間なし

- 夜21時30分まで受付で、お仕事帰りでも通いやすい

- 取手駅から徒歩3分とアクセスも便利

施術だけでなく、通いやすい環境であることも「続けられる整体」にとって重要です。体の変化は、継続することでより大きく、確かなものになります。

「話しやすさ」と「通いやすさ」も膝ケアの一部です

体を整えることはもちろん大切ですが、それ以上に「安心して通えること」「自分のペースで続けられること」が、体の変化には欠かせません。

取手市くまもと整骨院では、施術の内容だけでなく、空間・時間・人との関わりも含めたすべてが、膝ケアの一部だと考えています。

気になることがあればいつでもお声がけください。あなたの「話しやすい整体院」であることを、いつも目指しています。

13. まとめ|正座できないのは“体がくれた優しいメッセージ”

「昔は普通にできていたのに、最近は正座がつらい」

「立ち上がるたびに膝に引っかかりを感じるようになった」

そんな小さな違和感を、「年齢のせいだから仕方ない」「もう無理だろう」とあきらめていませんか?

でも実は、それらの変化は“体がくれたやさしいサイン”なのです。

膝が完全に壊れてしまう前に、「少し見直してみてね」と静かに伝えてくれているのかもしれません。

変形性膝関節症の進行は、急に起こるものではありません。

毎日の使い方や動作のクセの積み重ねが、何年もかけて膝に負担をかけ続け、やがて「正座できない」「歩くのが怖い」といった状態へとつながっていくのです。

だからこそ、“早く気づけた人”が、その後の未来を変えていけます。

正座は、日常生活の中で膝の状態をもっともシンプルに表してくれる動作のひとつ。

あなたの膝は今、何を伝えようとしているのでしょうか?

その声を聞き逃さず、今日から向き合ってみることが、これからの10年・20年の健康につながっていきます。

膝は我慢しすぎるほど回復に時間がかかる

膝の不調は、我慢すればするほど筋力や柔軟性が失われ、元の状態に戻すまでに時間がかかります。

「まだ何とかなる」と動かさずにいると、関節が固まり、筋肉が硬くなり、痛みはさらに強くなってしまいます。

少しでも違和感を覚えた段階で対処を始めることが、最もスムーズな回復への近道です。

「そのうち治る」がいちばん危ない

「きっとそのうち良くなるはず」と様子を見る方が多いですが、変形性膝関節症は放っておくほど進行していきます。

変化は緩やかで目立ちにくいからこそ、見過ごしてしまう方が非常に多いのです。

“何となく不安”の段階で動くことが、結果として体を守る選択になります。

自分の体を見直すきっかけとしての第一歩

「昔はできたのに」「周りの人は平気そうなのに」——そう考えて自分の体を責める必要はありません。

体は常に変化していて、それに合わせた見直しやケアが必要なのです。

正座ができないと気づいたときこそ、自分自身の体を見直す絶好のタイミング。

整体はそのサポートとして、あなたのそばに寄り添います。

「あきらめなくてよかった」と言える選択をあなたに

取手市くまもと整骨院には、「もう一生正座できないと思っていたけど、できるようになった」と笑顔で話してくださる方がたくさんいらっしゃいます。

そのすべては、“あきらめずに動いた一歩”から始まった変化です。

いまの膝の状態がどんなものであっても、未来はきっと変えられます。

「まだ何とかなるうち」に行動を起こせば、それだけ回復のスピードも早く、喜びも大きくなります。

膝の声を無視せず、今日から向き合ってみませんか?

あなたの膝が、正座の途中で止まってしまうとき。

それは“まだどうにかできるうち”に、体が出してくれている合図かもしれません。

無視するのではなく、怖がるのでもなく、「今できることは何だろう?」と静かに耳を傾けてみましょう。

取手市くまもと整骨院は、その気づきに寄り添い、あなたの正座と膝の未来を全力でサポートします。