肩の痛みにお困りの方へ|原因と年齢別の特徴を整体的視点で見る

取手市で肩の痛みにお困りの方へ|原因と年齢別の特徴を整体的視点で見る

肩の痛みがあるのに、レントゲンでは「異常なし」。

痛みはあるのに原因が見えないまま、不安な日々を過ごしていませんか?

動かすのが怖い、寝ているとズキズキする…そんな症状には“見落とされがちな理由”があります。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

先日いらした60代の男性は、「もう年だから仕方ない」と諦めかけていたそうです。

しかし丁寧に見ていくと、肩の動きだけでなく、肋骨や骨盤の使い方にも大きな偏りが見つかりました。

このブログでは、肩の痛みを“整体的な視点”で読み解き、

年代別に多い症状やその背景、放置してはいけないサインまで詳しくお伝えします。

「こんなに不便なのに、どうすればいいかわからない」と感じている方に、少しでも役立てていただけたら嬉しいです。

目次

- 1. 最初に気づいてほしい肩の痛みのサインとは

- 2. 年齢別に見える肩の痛みの傾向と背景

- 3. 肩が上がらない・回らない本当の理由

- 4. 四十肩・五十肩の正体と間違えやすい他の疾患

- 5. 姿勢が崩れると肩に何が起きるのか

- 6. 肩が原因じゃない?見逃されやすい隠れた要因

- 7. 夜に肩が痛い・寝ていてズキズキする理由

- 8. 肩の痛みの原因は日常動作?知らずに負担をかけているクセとは

- 9. 同じ場所が繰り返し痛む人の共通点

- 10. 病院で「異常なし」と言われたのに痛いのはなぜ?

- 11. セルフケアで悪化するケースとは?

- 12. 整体で肩の痛みにどう向き合うのか?

- 13. 取手市くまもと整骨院が選ばれる理由

- 14. 実際に変化を実感した患者様の声

- 15. 痛みを繰り返さないために必要な視点

1. 最初に気づいてほしい肩の痛みのサインとは

「なんか肩がおかしい気がする…」

それが、体からの最初のサインかもしれません。

肩の痛みは、いきなりズキッと出ることもありますが、多くは“違和感”として静かに始まります。何となく重い、少し引っかかる感じがする、片方だけなんとなく使いにくい──。この段階で気づけるかどうかが、その後の経過に大きく関わってきます。

肩こりとの違いがわかるチェックポイント

肩の痛みを「ただの肩こりかな」と見逃してしまう方も多いです。でも、肩こりは動かせば楽になるのに対し、肩の痛みは動かすことで痛みが増すことが多いんです。

「何もしてなくてもズキズキする」「夜、痛みで起きてしまう」──こんな症状があれば、もう肩こりではありません。一度見直してみませんか?

痛むタイミングと部位で見えてくる原因の傾向

- 朝起きたときだけ痛い

- 動かしたときだけ痛い

- 寝ているときが一番つらい

このように、痛みが出る時間帯や動作、場所によっても、疑うべき原因が変わってきます。例えば「肩の前側が痛い」なら腱板の問題かもしれませんし、「腕を後ろに回すと痛い」なら関節包の癒着なども考えられます。

自分の症状を少しだけ観察してみるだけで、見えてくるものがあります。

最初に出る違和感を見逃さないために

「ちょっと重いけど、いつも通り動かせるから大丈夫」

そうやって我慢してしまう方ほど、後になって強い痛みに悩まされるケースが少なくありません。

肩の痛みは、軽いうちに対処するのが鉄則。違和感を感じたら、それは「体からのSOS」と考えてみてください。肩の状態を一緒に見直して、早めの対応ができると安心です。

自然には治らない肩の痛みもある

肩の痛みの中には、確かに自然に治っていくものもあります。ただしそれは、ごく一部。

特に関節の拘縮や石灰沈着などが起きている場合、「放っておけば治る」と思っている間に動きが悪くなってしまうこともあります。「痛くないけど動かない」という状態になる前に、少しでも違和感を感じた段階で専門家に相談することが大切です。

気になった今が、そのタイミングかもしれません

「こんな軽いことで整骨院に行っていいのかな…」と悩む方も多いのですが、実はその“軽い今”こそがベストタイミング。

本格的に痛みが強くなってからでは、回復にも時間がかかります。肩の違和感は、あなたの体が出してくれている小さなサイン。それを見逃さないあなたの感覚こそ、何よりも大事にしてほしいのです。

2. 年齢別に見える肩の痛みの傾向と背景

「肩の痛み」とひとくくりにしてしまいがちですが、実はその原因や背景は年齢によってまったく異なります。

10代〜60代では、体の状態も、生活スタイルも、痛みの出方もまるで違う──だからこそ、年代に合った見方と対応が必要です。

10〜20代:スポーツや姿勢不良による筋肉の緊張

この年代は、関節や筋肉が柔軟で回復力も高い反面、部活動やスマホ姿勢などで知らず知らずのうちに負担が蓄積しやすい時期です。特に肩周りの筋肉が過緊張を起こすことで、「動かすと痛い」「ボールを投げるとズキッとする」といった症状が出やすくなります。

姿勢や体の使い方のクセが蓄積することで、将来の肩トラブルの“土台”にもなりやすいため、早めの対応が大切です。

30〜40代:育児やデスクワークでの使いすぎや偏り

子育てや仕事の忙しさの中で、自分の体に目を向ける時間が取りにくくなるこの時期。

「抱っこを繰り返す」「長時間パソコンの前に座っている」といった生活動作が続くことで、同じ筋肉ばかり使い続けてしまう傾向があります。

特に肩甲骨の動きが少なくなり、肩だけで無理に動かすクセが染みついてしまうと、痛みやだるさ、引っかかるような違和感につながります。

50〜60代:加齢による柔軟性・回復力の低下

この年代になると、筋肉や腱の柔軟性が低下し、炎症が起きやすくなってきます。よく知られる四十肩・五十肩の典型的な発症年齢もこのあたりです。

「何もしていないのに肩が上がらない」「寝ているときにズキズキする」など、急に日常生活に支障を感じる方が多く、自然回復に期待していると半年以上不自由なまま過ごすことも少なくありません。

年齢のせいとあきらめずに、適切なアプローチをすることで回復も早まります。

年代で違う「痛み方」と対応の考え方

同じ「肩の痛み」でも、その背景にある体の状態やライフスタイルはまるで違います。

- 若い世代では「繰り返しの負担」や「筋肉の使い方」

- 中年層では「動きの偏り」や「姿勢の固定化」

- 高齢層では「組織の劣化」や「回復力の低下」

それぞれに合わせたケアでなければ、根本的な改善にはつながりません。

世代ごとに必要なケアは異なる

あなたの肩の痛みも、“その年齢ならでは”の理由が隠れているかもしれません。

どの世代にも共通して言えるのは、「痛みが出るのは体からのメッセージ」ということ。

今の年齢・生活スタイルを踏まえたアプローチで、根本的な改善と予防を目指しましょう。無理にガマンせず、「年齢のせいかな」とあきらめないことが第一歩です。

3. 肩が上がらない・回らない本当の理由

「腕が途中までしか上がらない」

「後ろに手を回すと激痛が走る」

そんな経験はありませんか?

肩が動かしづらくなる背景には、単なる筋肉疲労ではなく、関節や筋膜の問題、さらに“動かさない習慣”が複雑に絡んでいます。

関節の拘縮と可動域の減少

動かさない期間が続くと、関節を包む関節包が硬くなり、いわゆる“拘縮”と呼ばれる状態になります。これにより可動域(動かせる範囲)が少しずつ狭まり、動かそうとしても肩が突っ張るように感じたり、痛みが出たりします。

一度拘縮が起きると、日常の中で自然に回復することは難しく、適切な刺激とリハビリ的なアプローチが必要になります。

炎症や石灰沈着による痛みの強さ

関節内や腱の周囲に炎症が起きていると、ちょっと動かしただけでも激しい痛みが出ることがあります。また、腱板にカルシウム(石灰)が沈着してしまう「石灰沈着性腱板炎」では、夜間にうずくような痛みや、突然の激痛に襲われるケースも。

「無理に動かさないほうがいい」と思っているうちに、さらに動かしづらくなる悪循環に陥りがちです。

筋膜や腱の癒着が動作を制限する仕組み

肩の周囲は、筋肉や腱、筋膜が何層にも重なっており、それぞれが滑らかに動くことでスムーズな運動が可能になります。しかし、長期間にわたって同じ姿勢を続けたり、ケガのあとに動かさずにいることで、これらの組織が癒着(くっついてしまう)を起こします。

その結果、ある角度までしか動かない、途中で引っかかるような感覚が生じるのです。

「肩を動かすと痛い」の裏にあるメカニズム

痛みが出ると、私たちは無意識にその動作を避けるようになります。たとえば、「腕を上に上げると痛いから上げない」「後ろに回すとつらいから控える」といったように。

ところがこの“動かさない”という行動が、筋肉や関節の柔軟性をさらに奪い、悪化を招く一因になります。

動かせる範囲で“正しく動かす”ことが、実は改善への第一歩です。

動かさないことで悪化するケースもある

「痛いから安静に」と思いがちですが、それが必ずしも正解とは限りません。特に肩のように可動域が広い関節では、動かさないことが筋肉や関節の硬さを助長し、動きの制限を長引かせる要因になることも。

「どこまで動かしていいか」「どう動かすのが安全か」は、自己判断せずに、体の状態を見ながら適切なアドバイスを受けることが大切です。

「痛み=止める」ではなく、「痛みの中でできること」を探そう

肩が動かなくなる原因の多くは、“痛みを恐れて動かさないこと”から始まっています。

大切なのは、「動かさない」ではなく「正しく動かす」。

あなたの肩は、まだ動ける力を持っているかもしれません。諦める前に、今の状態を一緒に見直してみませんか?

4. 四十肩・五十肩の正体と間違えやすい他の疾患

「肩が上がらない、後ろに手が回らない」

そんな症状を感じたとき、多くの人が「年齢的にそろそろ五十肩かも…」と考えます。ですが、その痛みや動かしにくさが本当に四十肩・五十肩によるものかは、一人では判断しづらいものです。

症状が似ていても、実は全く違う原因が隠れているケースもあります。まずは正しく知ることが回復への第一歩になります。

四十肩・五十肩の進行段階と特徴

炎症期

夜間の強い痛みが特徴。寝返りや衣類の着脱で激しく痛むなど、日常生活に大きな支障が出る。

拘縮期(凍結期)

痛みは落ち着いてくるが、肩関節の可動域が大きく制限される。髪を結ぶ、背中に手を回すなどの動作が困難に。

回復期

少しずつ動きが戻ってくるが、無理をすると再び炎症がぶり返すこともある。自己判断でストレッチなどを始めると悪化のリスクも。

間違えやすい肩の疾患

四十肩・五十肩とよく似た症状を引き起こす疾患もあります。これらと区別することが、適切な対処への近道になります。

腱板損傷

腕に力が入らず、物が持てない、ズーンと響くような痛み。加齢や外傷によって肩の腱が損傷・断裂していることが多い。

インピンジメント症候群

特定の角度で鋭い痛みが出る、腕を上げる途中で引っかかる感覚がある。肩の構造的な問題が関係することが多く、放置すると慢性化しやすい。

石灰沈着性腱板炎

腱にカルシウムが沈着することで炎症が起きる。突然の激しい痛みや、じっとしていてもズキズキと痛む夜間痛が特徴。

自己判断では分かりづらいからこそプロの目が必要

これらの疾患はどれも“肩が痛くて動かない”という共通点があるため、見た目や症状の印象だけで判断するのは危険です。

「たぶん五十肩だろう」と放置した結果、実は腱板損傷で回復が難しくなっていた…というケースも少なくありません。

どんな状態かを正しく知ること、そして今できる対応を知ることが、今後の回復スピードと将来の肩の状態を左右します。

四十肩・五十肩についてもっと詳しく知ろう

今回ご紹介した四十肩・五十肩については、以下のブログでさらに詳しくまとめています。

進行の流れやセルフケアの注意点などを深く知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

👉 四十肩・五十肩の原因と対策を整体的に解説した記事はこちら

5. 姿勢が崩れると肩に何が起きるのか

「肩に痛みがあるのは、姿勢が悪いからですか?」

そんな質問をいただくことがあります。実はこの問いに対する答えは「YES」であり、同時に「それだけではありません」でもあります。

姿勢と肩の痛みには密接な関係がありますが、それだけで片づけられるものではないのです。

猫背・巻き肩が肩の動きを制限する理由

現代人に増えている猫背や巻き肩は、肩の可動域を著しく狭めます。

背中が丸くなり肩が前に巻き込まれると、肩甲骨の動きが鈍くなり、肩関節の正常な軌道が崩れてしまいます。

結果として「肩が上がらない」「回らない」「引っかかる」といった症状につながるのです。

肩甲骨・肋骨・骨盤の連動性が失われると?

私たちの身体は、一部だけでなく全身が連動して動く仕組みになっています。

肩の動きも、実は肩甲骨・肋骨・骨盤と連携して初めてスムーズになります。

これらの連動が崩れることで、肩の動きに無理がかかり、痛みや炎症の原因になることも少なくありません。

上半身だけでなく下半身の影響も考える

「肩が痛いのに、骨盤や足が関係あるの?」と驚かれる方もいますが、これは整体的には非常に重要な視点です。

骨盤の傾きや左右差があると、体全体のバランスが崩れ、肩の高さや動きにも影響が出ます。

特に片足重心のクセや足の裏の使い方は、見落とされがちですが大きな鍵になります。

姿勢矯正だけでは解決しない肩の痛みもある

「姿勢を良くしよう」として背筋を伸ばしても、根本的な体の使い方が変わらなければ意味がありません。

それどころか、間違った努力で逆に痛みが増してしまうケースもあります。

重要なのは、「どの姿勢が悪いか」ではなく、「なぜその姿勢になってしまったのか」。

この原因を見つけ出し、動きのクセごと整えていくことが本当の意味での改善につながります。

全身のバランスを見直す視点が重要

肩の痛みが長引いている方ほど、肩だけを見ていては改善が難しくなります。

見た目の姿勢だけでなく、体の内側で起きているバランスの乱れを整えていくこと。

それが、再発しない肩づくりへの近道です。

「なぜ肩が痛むのか?」を全身の動きとともに考えることが、あなたのつらさを解決するカギになるかもしれません。

6. 肩が原因じゃない?見逃されやすい隠れた要因

「肩が痛い」と感じたとき、誰もがまず肩そのものに原因があると思いがちです。

しかし実際には、肩以外の部位や体の連動性の乱れが原因になっているケースも少なくありません。

整体的な視点では、“肩”を直接触る前に、体全体の使い方やバランスを丁寧に見ていく必要があります。

首や背中の緊張が肩に及ぼす影響

長時間のスマホ・デスクワークなどにより、首から背中にかけての筋肉が常に緊張している状態が続くと、肩周辺の筋肉が引っ張られて動きが制限されてしまいます。

とくに僧帽筋や肩甲挙筋などが硬くなると、肩を上げる・回すといった動作で強い痛みを感じやすくなります。

肩甲骨の硬さが肩の可動域を狭める

肩の動きは、実は肩甲骨がなめらかに動くことで支えられています。

この肩甲骨が硬く動きにくくなると、肩関節単独での動作が増え、負担が集中しやすくなります。

「肩が上がらない」「引っかかる感じがする」という症状の裏には、肩甲骨の柔軟性の低下が隠れていることも多いです。

骨盤のゆがみが肩の高さを変えることも

骨盤の傾きやねじれがあると、背骨のラインが左右非対称になり、結果として肩の高さがズレてしまいます。

肩の高さに左右差があると、日常動作の中でどちらかの肩だけに負担がかかり、やがて痛みとして現れるのです。

特に片足重心のクセがある方や、足を組む習慣がある方は注意が必要です。

筋膜や神経のつながりによる痛みの連鎖

筋膜や神経は全身でつながっており、どこか一か所に問題があっても別の場所に痛みとして現れることがあります。

例えば、腰や背中の筋膜の癒着やねじれが、最終的に肩の可動域を狭めたり、痛みを引き起こす引き金になっていることも。

そのため、痛む場所だけを診るのではなく、「体のどこに負担がかかっているのか」を読み解くことが大切です。

局所ではなく“動きの連動”を見直す必要性

「肩のここが痛い」と思っていても、それは結果にすぎない場合があります。

原因が首や背中、骨盤、筋膜などにある以上、肩だけにアプローチしても根本改善にはつながりません。

本当の原因を見つけ出すには、全身の動きの連動性を見直すこと。

肩は“全身の使い方”を教えてくれる、体からのサインかもしれません。

そこに気づけると、改善への道筋も大きく変わっていきます。

7. 夜に肩が痛い・寝ていてズキズキする理由

「昼間はそこまで痛くないのに、夜になるとズキズキして眠れない」

そんな夜間痛に悩む方は少なくありません。しかも、ただ痛いだけでなく、寝不足や疲労の蓄積によって日中の生活にも支障が出てしまうことがあります。

では、なぜ夜になると肩の痛みが強まるのでしょうか?

炎症や血流の滞りが引き起こす夜の痛み

寝ると体はリラックスモードに入りますが、それが逆に痛みを強めることがあります。

炎症が起きている部位では、夜間に血流が集中しやすくなり、腫れやうっ血が強く出ることで痛みが増します。

とくに四十肩・五十肩の炎症期では、じっとしているだけでもズキズキとした痛みが出やすく、横になることでそれがさらに強調されることも。

「何もしていないのに痛む」という場合は、この仕組みが関係しているかもしれません。

寝返りが打てないことで負担が集中してしまう

本来、私たちは寝ている間に何度も寝返りを打ち、体圧を分散させています。

ところが、肩に痛みがあると無意識に動かすのを避けるようになり、同じ姿勢が続くことに。

その結果、筋肉が固まったままになり、血流や神経の流れも滞り、朝方にかけてどんどん痛みが強くなるという悪循環が生まれます。

動かないことが回復ではなく、負担になってしまうのです。

寝具の環境が悪化の引き金になることもある

「枕を変えたら肩こりが良くなった」そんな話を聞いたことはありませんか?

これは決して偶然ではなく、実際に寝具が肩の痛みを左右することは多くあります。

特に横向きで寝る方は、肩に自分の体重が直接かかるため、炎症が悪化しやすい傾向があります。

また、枕の高さが合っていないと首や肩の位置が不自然になり、それが筋緊張の原因に。

眠っている間の姿勢が肩にどれだけ影響を与えているか、一度見直してみる価値はあります。

ストレスや自律神経の乱れが痛みを強めることもある

夜の肩の痛みには、自律神経のバランスも関係しています。

通常、夜間は副交感神経が優位になり、体はリラックスするはずです。

しかし、日常のストレスや慢性的な不調があると、交感神経が優位のままになり、筋肉が緊張し続けてしまうことがあります。

その結果、血流が悪くなり、炎症やコリが取れにくくなる。

「なんだか疲れが抜けない」「眠ってもスッキリしない」と感じるときは、こうした背景があるかもしれません。

夜間痛は「今の生活ではもう無理が出ている」というサイン

肩の痛みが夜だけ出るからといって軽視してはいけません。

日中は動いていることで紛れていた負担が、寝ている間に表面化しているだけ──それは、体が限界に近づいていることを教えてくれているサインです。

放置すれば睡眠不足だけでなく、痛みの慢性化や生活の質の低下にもつながります。

「まだ我慢できる」ではなく、「今のうちに見直そう」と感じられたなら、そこが行動のタイミングです。

8. 肩の痛みの原因は日常動作?知らずに負担をかけているクセとは

肩の痛みの原因が、ケガや病気ではなく、日々の「当たり前の動き」に隠れていることは意外と多いものです。

なかでも家事や育児、仕事など、毎日繰り返す動作の積み重ねは、本人が気づかないうちに肩へ偏った負担を与えてしまいます。

痛みを引き起こすクセや習慣に気づくことが、根本改善への大きな一歩です。

家事・育児・仕事での反復動作と偏り

たとえば洗濯物を干すとき、包丁を使うとき、パソコンでマウスを動かすとき──私たちは日常的に腕を前方へ伸ばす動作を繰り返しています。

これらの反復動作は、同じ筋肉や関節に集中して負担をかけることになります。

また、育児で赤ちゃんを抱き上げる動作や、長時間のデスクワークで肩がすくんだまま固まる姿勢も要注意です。

これらは一見すると軽い動作ですが、何度も繰り返されることで筋肉や関節に微細なストレスが蓄積され、炎症や緊張の原因になります。

特に利き手ばかりを使いがちな生活スタイルでは、左右の筋肉バランスが崩れやすく、肩周辺の構造にゆがみが生じることもあります。

無意識のクセが蓄積される仕組み

「よく使うほうの手にばかり負担がかかっていた」

「同じ姿勢を長時間していた」

多くの方がこうしたクセを自覚していません。これは、体が“慣れ”によって負担に鈍感になっているためです。

体は無意識のうちに使いやすいパターンを繰り返そうとします。たとえば、物を取るときに毎回右手で伸ばす、カバンをいつも同じ肩にかける──。

これらのクセが何年も積み重なれば、肩周辺の筋肉や関節の動きに偏りが生まれ、それが痛みとして現れます。

意識していない動作ほど、長期間にわたって積もり積もった負担が大きくなりやすいため、クセを知ることが肩の痛み改善には欠かせません。

利き手の使いすぎとバランスの崩れ

右利きの人であれば、箸を持つ、スマホを操作する、ペンを持つなど、日常のあらゆる場面で右腕ばかりが働いています。

このような生活が続くと、右の肩や腕の筋肉は緊張し続ける一方で、左側はほとんど使われないというアンバランスな状態に。

この左右差は、肩の高さや肩甲骨の位置にまで影響を及ぼし、体全体のゆがみを引き起こすこともあります。

また、使いすぎた側の筋肉が硬くなることで動きにくくなり、反対側の筋肉まで無理に引っ張られて痛みを生じることもあります。

日常的にどちらか一方ばかりを使っていないか、無意識の動作パターンを見直してみましょう。

「なんとなくやってる動き」が痛みを生む

実は「この動きが悪い」と自覚できる動作よりも、「なんとなく毎日やってる動き」が原因になることが多いです。

たとえば、冷蔵庫を開ける、ドアを引く、電話を取るといった何気ない動作でも、使い方が悪ければ肩に負担がかかります。

また、ソファに寄りかかる、足を組む、机に肘をつくなどの姿勢のクセも、間接的に肩の位置を崩す要因となります。

自分が普段どんな姿勢・動作をしているのか、日常生活を少し意識して観察するだけでも、見えてくることがあります。

「これくらい大丈夫だろう」と思っていた日常動作が、肩の痛みのきっかけになっていることもあるのです。

体の使い方を見直すことが改善への近道

肩の痛みを繰り返さないためには、「何をしたら痛いか」だけでなく、「どんな動きを続けていたか」にも注目する必要があります。

自分では気づけないクセやパターンこそが、体に負担をかけ続けていた原因かもしれません。

整体では、痛みの出る部分だけでなく、体全体の動きやバランスからその人の使い方の特徴を読み取ります。

だからこそ、根本からの見直しができ、今ある痛みだけでなく“これから起こる痛み”を未然に防ぐことができるのです。

9. 同じ場所が繰り返し痛む人の共通点

肩の痛みがいったん落ち着いても、また同じ場所が痛くなる——そんな経験を繰り返していませんか?

この項目では、「なぜ痛みが再発するのか」「どうすれば繰り返さずに済むのか」に焦点を当て、見落とされがちな根本原因と対策を深掘りしていきます。

原因に対処していないとどうなるか

一時的に痛みが取れたからといって、「原因がなくなった」とは限りません。

多くの場合、根本的な使い方のクセや姿勢の乱れがそのまま残っているため、再び同じ部位に負担がかかり、再発してしまうのです。

原因に気づかず、痛みだけを追いかける対応では、何度もぶり返すことになります。

痛みが引いても再発する体の状態とは

再発しやすい方の共通点は「痛みのある時期だけ何とかしようとすること」です。

痛みが落ち着くと通院やケアをやめてしまい、根本の体の使い方は変わらないまま。

これでは、また少し無理をしただけで元通りになってしまいます。

重要なのは、「痛くない時期こそ見直すべきポイントがある」という視点です。

「一時的な対処」と「根本改善」の違い

湿布や薬、痛い部分を揉むといったケアは、“その場しのぎ”の対処法に過ぎません。

一方で、体全体のバランスや動き方を見直す「根本改善」は、再発を防ぐための土台づくり。

痛みの原因を理解し、日常動作まで落とし込んでいくことで、本当の意味で「治った」と言える状態が目指せます。

改善後の体の使い方が何より重要

せっかく良くなっても、元の生活に戻ってしまえば、同じ結果になります。

良くなった後こそ、日々の体の使い方・クセの修正を意識する必要があります。

歩き方、座り方、手の使い方……一つひとつを見直すことで、再発のリスクは大きく減らせます。

再発しない人が共通してやっていること

「もう同じ痛みは繰り返したくない」と強く思う方ほど、日常に目を向け、体との向き合い方を変えています。

たとえば、施術だけでなく、アドバイスを素直に実践したり、通院の頻度を徐々に整えたり。

習慣を変えることは簡単ではありませんが、少しずつ意識して行動できる人こそ、再発のループから抜け出せているのです。

10. 病院で「異常なし」と言われたのに痛いのはなぜ?

検査では異常がないのに痛みが続いている。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

レントゲンやMRIなどの画像診断で異常が見つからなかった場合、医学的には「問題なし」と判断されることがありますが、現実には痛みや不自由が残っていることも少なくありません。

その背景には、「動き」や「使い方」に関わる問題が隠れていることがあるのです。

レントゲンやMRIで映らない動きの問題

画像検査では骨や明らかな組織損傷はわかりますが、「どう動かしているか」までは見えません。

たとえば、関節がうまく連動せず肩に過度な負担がかかっている場合や、筋肉の使い方にアンバランスがある場合、それが痛みにつながっていることがあります。

こうした“動作のクセ”は、静止画像からは判断できないため、「異常なし」とされやすいのです。

検査数値だけでは見えない「使い方の異常」

姿勢や体の使い方が崩れていると、肩にかかる負荷が増え、炎症や痛みが慢性化することもあります。

しかし、これらは血液検査や画像診断では異常と見なされず、見落とされがちです。

例えば、いつも片側の肩だけに荷物をかけていたり、長時間のデスクワークで前のめり姿勢を続けていたりすることが、痛みの元になっているケースもあります。

筋膜・神経・連動不全が痛みの原因になることも

筋膜のねじれや滑走不全、神経の圧迫、関節の連動不全など、いずれも肩の痛みに関わる要素ですが、病院の検査では診断が難しい領域です。

整体では、こうした機能的なつながりを評価することができ、画像では「見えない原因」を探ることが可能です。

実際、「病院では何ともないと言われたけれど、整体で動き方を見てもらったら原因が分かった」というケースは多くあります。

異常がない=問題がない、ではない

「検査で異常がなかった」と言われると、なんとなく“我慢すべきもの”という気持ちになってしまう方もいます。

しかし、実際に痛みがあるならば、そこには必ず原因が存在します。

大切なのは、どのような視点で体を見ているか。検査の視点と、動きの視点はまったく異なります。

動きの視点から原因を見直すことが第一歩

肩の痛みに対して、画像や数値ではなく「動き」や「使い方」からアプローチすることは、実はとても有効な方法です。

今ある痛みが「異常なし」とされてしまったとしても、あきらめる必要はありません。

動作のクセや体の連動を見直すことで、痛みの原因が明らかになることは少なくないのです。

整体だからこそできる視点で、あなたの肩の痛みの“本当の正体”を一緒に探っていきましょう。

11. セルフケアで悪化するケースとは?

肩に痛みを感じると、多くの方が「自分で何とかしよう」とストレッチや体操に取り組みます。ですが、そのやり方やタイミングを間違えると、かえって状態を悪化させてしまうことがあるのです。ここでは、セルフケアによる逆効果のパターンと、安全に取り組むためのポイントを整理します。

痛みのある部位を伸ばすことのリスク

「痛いところを伸ばせば良くなる」と思い込んでいませんか?

実は、痛みが出ている部位は炎症を起こしていたり、防御反応で筋肉が固まっている状態かもしれません。そういうときに無理に伸ばすと、炎症を広げたり、周囲の組織をさらに緊張させてしまうことがあります。

また、伸ばして一時的にラクになっても、それが原因にアプローチできているとは限りません。むしろ、その場しのぎの行動が癖になり、根本解決を遠ざけるケースも多いのです。

SNSや動画の情報が合わない理由

最近はYouTubeやTikTokなどでも、ストレッチや体操の情報がたくさん出回っていますよね。

ただ、そこで紹介されているものは「すべての人に効果がある」とは限りません。発信している側も、視聴者の体の状態や痛みの部位・原因まで把握できているわけではないのです。

実際、「動画の通りにやったら悪化した」「肩の可動域がさらに狭くなった」といったご相談も当院には多く寄せられます。

大切なのは「今の自分にとって安全で効果的か?」を見極めること。

そのためには、自分の体の状態をきちんと把握する必要があります。

“正しい”より“自分に合う”動かし方が重要

本や動画で紹介されている方法が、たとえ“正しい”としても、それが自分に合っているとは限りません。むしろ、「この動きは自分には合っていないな」と判断する力の方が、セルフケアではずっと大切になります。

そのために必要なのは、自分の体のクセや、痛みの出る動作を理解すること。

整体で体の使い方を一緒に見直していく中で、あなたに合ったケア方法も見えてくるはずです。

サポーターやグッズに頼りすぎる落とし穴

便利なサポーターやマッサージグッズは、確かに一時的に楽になることもあります。

ですが、頼りすぎてしまうと「自分で動かす力」や「回復する力」が低下していきます。

体は“使わない機能”をどんどん省いていくもの。

補助具が当たり前になると、かえって自立した動きができなくなってしまうリスクもあるのです。

必要なときに適度に使うのはOK。

でも、「常にないと不安」な状態になる前に、自分の体にしっかり向き合っておきたいですね。

セルフケアは「方法」より「目的」が大切

一番伝えたいのは、「何をやるか」より「なぜやるのか」。

痛みを取るため?予防のため?体を柔らかくしたいから?――目的によって、選ぶべき方法は変わってきます。

もし今、痛みがあるなら無理に動かさない方がいいかもしれません。

逆に、痛みが引いてきたなら少しずつ負荷をかけていく必要があるかもしれません。

自分の目的を見失わず、状態に合ったケアを選ぶ。

その視点を持つだけでも、セルフケアの質は格段に変わってきます。

12. 整体で肩の痛みにどう向き合うのか?

肩の痛みは、単にその部位をケアすれば解決するという単純なものではありません。整体の現場では、症状だけでなく「なぜその痛みが起きたのか」「どんな動きで悪化しているのか」といった背景に深く目を向けていきます。

初回で体の動きとクセを丁寧に分析

最初の施術では、カウンセリングにしっかりと時間をかけます。生活スタイルや仕事内容、過去のケガ歴などを丁寧に伺いながら、肩を中心に全身の動きをチェックしていきます。たとえば肩が上がりにくい方でも、よく見ると腰や股関節の動きが硬く、代償動作で肩に負担が集中しているケースもあります。

体を動かしながら行う検査を通して、単なる肩の痛みにとどまらない「本当の原因」が見えてくることが多いのです。

痛みが出る動作・使い方を細かくチェック

「この角度で痛む」「朝起きたときに一番つらい」など、具体的な動作と痛みの関係を細かく確認していきます。必要に応じて、日常でよく行う動きをその場で再現していただき、どこで無理がかかっているのか、どう体をかばって動いているのかも見逃さずに見ていきます。

こうした観察を通して、今の体の使い方がどう痛みにつながっているのかを一緒に見ていきます。

肩だけでなく全身から原因を探るスタイル

当院では、肩だけを診て終わりにすることはありません。首・背中・骨盤・股関節・足首など、全身をひとつながりのシステムとしてとらえています。

たとえば巻き肩の方は、肩甲骨だけでなく、骨盤が後傾しやすくなっていたり、足元の使い方にも影響が出ていたりすることがよくあります。そうした全身のクセを把握した上で施術を行うことで、肩の負担が自然と減っていきます。

日常生活の背景まで踏まえたカウンセリング

肩が痛むタイミングや頻度は、生活習慣や環境によっても大きく左右されます。育児で片腕ばかり使っている、デスクワークで前のめりの姿勢が長い、週末にスポーツをしているなど、一人ひとりの背景に合わせて原因を探ることが重要です。

当院では、その方のライフスタイルまで踏まえて、「何を変えれば肩がラクになるのか?」を一緒に考えていきます。

“一時しのぎ”ではなく“再発予防”を見据えた提案

一時的に痛みが和らぐだけでなく、「どうすればこの痛みを繰り返さないか」というところまで考えて施術方針を立てます。肩の痛みは、体の使い方や姿勢、生活動作のクセから生まれていることが多いため、その場で痛みが取れてもまた繰り返すリスクがあります。

だからこそ、整体の施術では「今どうするか」だけでなく「これからどう変えていくか」にまで目を向ける必要があります。あなたの肩がもう二度とつらくならないように、私たちは再発しない身体づくりまで一緒に向き合っていきます。

13. 取手市くまもと整骨院が選ばれる理由

取手市で肩の不調に悩む方が、なぜ当院を選ばれているのか。

そこには“安心して相談できる空気感”と“本気で寄り添う姿勢”があります。

相談しやすい雰囲気と丁寧な対応

来院される方から「話しやすくて安心した」というお声をよくいただきます。

肩の痛みは、動作や生活習慣とのつながりが深いため、何気ない会話の中からもヒントが見つかることがあるんです。

施術に入る前のカウンセリングでは、痛みだけでなく不安や悩みまで自然に話せるような空間づくりを大切にしています。

姿勢やクセだけでなく生活背景まで読み取る

単に肩の高さや骨格のバランスを整えるだけでなく、その方の生活背景(家事、仕事、趣味など)を丁寧に伺い、

痛みの本質に迫ることを重視しています。

同じように「肩が上がらない」と言っても、その原因が仕事の動作なのか、長年の癖なのかでアプローチは大きく変わります。

“本当の目的”を共有するスタイル

「痛みを取ること」がゴールではありません。

「また旅行に行けるようになりたい」「法事で正座ができるように」など、

その方が本当に望んでいるゴールを一緒に描いていくスタイルを大切にしています。

そうすることで、施術の方向性がより明確になり、回復までの道のりも納得感のあるものになります。

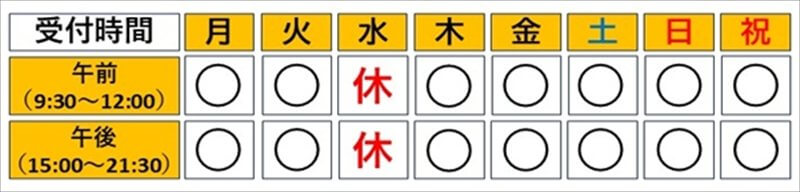

完全予約制・夜9:30まで受付・取手駅徒歩3分

お仕事や家事で忙しい方でも通いやすいよう、当院は完全予約制で、夜9時30分まで受付しています。

また、取手駅から徒歩3分とアクセスも良好で、通院の負担を軽減しています。

一人ひとりの「できるようになりたい」に本気で向き合う

「痛みが取れたら何がしたいですか?」

そんなシンプルな問いからスタートし、あなたの生活や趣味、未来の希望に合わせた施術計画を立てます。

諦めかけていた動きができるようになる喜びを一緒に実感しましょう。

14. 実際に変化を実感した患者様の声

当院に通われた患者様の中には、肩の痛みが軽減し、生活の質が大きく改善した方が多数いらっしゃいます。ここでは、その中から特に印象的な変化を実際のエピソードとともに紹介します。

30代女性:子どもを抱っこできるようになった喜び

育児に忙しい30代女性は、抱っこをするたびに肩に強い痛みを感じていました。初めて来院したときは、抱っこを長時間することが困難で、日々の育児に不安を抱えていました。週に2回の施術を3ヶ月続けるうちに、肩の痛みは次第に和らぎ、抱っこできる時間も自然に伸びていきました。

「子どもを抱っこするときの負担が減り、育児が前よりずっと楽しくなりました。痛みを気にせず一緒に遊べるようになったのが何より嬉しいです」と話していました。痛みの改善が生活の充実感につながった事例です。

50代男性:夜間の痛みがなくなり睡眠の質が向上

長時間のデスクワークによる肩こりと、夜間のズキズキした痛みに悩んでいた50代男性は、痛みのせいで睡眠の質が低下し、日中の疲労感も強い状態でした。整体施術を受け始めてから約2ヶ月、夜の痛みが著しく減少し、ぐっすり眠れるようになりました。

「夜間の痛みがほぼなくなり、朝の目覚めもスッキリ。仕事中の集中力も高まり、日常生活全体の質が改善しました」と話しています。睡眠の改善が生活全体の活力に直結した例です。

60代女性:旅行に行けるようになって表情も明るく

長年肩の痛みに苦しみ、外出や旅行を控えていた60代女性。施術を半年間続ける中で、肩の可動域が広がり痛みも和らぎました。念願だった旅行にも出かけられ、以前より活動的な日々を送っています。

「旅行中も肩の痛みを気にせず歩けたのは、本当に久しぶりの感覚でした。体の調子が良くなり、表情も自然と明るくなりました」と感想を語っています。生活の質の向上が本人の表情にもあらわれています。

通院頻度の変化と回復の過程

多くの患者様は、最初は週2回の通院からスタートし、痛みや動きの改善に伴い通院頻度を徐々に減らしていきます。週1回、そして月2回程度のペースでのメンテナンスに移行し、体の状態を安定させながら再発を防いでいます。

「無理なく続けられる通院スケジュールだったから、最後までやり切れた」という声も多く聞かれます。

「あきらめていた動きができる」感動の瞬間

長い間あきらめていた動作ができるようになる瞬間は、患者様にとって大きな喜びです。例えば、ある70代の方は法事で正座できるようになり、「家族に安心して会うことができて嬉しかった」と話されていました。

こうした一つひとつの変化が、患者様の自信と笑顔を取り戻すきっかけになっています。

肩の痛みが改善することで、日常生活の幅が広がり、人生の質が大きく向上する実例は数多くあります。患者様一人ひとりの「できるようになりたい」という気持ちに、当院は全力で寄り添い続けます。

15. 痛みを繰り返さないために必要な視点

肩の痛みが一時的に和らいでも、再び同じ痛みに悩まされることは決して珍しいことではありません。根本的な原因にアプローチしなければ、痛みは繰り返しやすく、生活の質もなかなか向上しません。ここでは、痛みを繰り返さないために必要な考え方と実践すべきポイントについて詳しく解説します。

痛みを取るだけでは根本解決にならない理由

多くの方が痛みを感じる部分だけに注目し、その部分をケアしようとしますが、これだけでは痛みの根本原因を解消できません。肩の痛みは、姿勢の乱れや筋肉のバランスの崩れ、日常の動作習慣など、体全体の問題から生じていることが多いのです。

そのため、表面的な痛みの緩和だけにとどまらず、体全体のバランスを整え、正しい動き方を身につけることが根本解決への道になります。

本音や生活背景まで共有することの重要性

施術を効果的に進めるためには、痛みの状態だけでなく、患者様の日常生活や仕事環境、趣味、家事の状況まで詳しく共有していただくことが欠かせません。

どんな動作が負担になっているのか、どの時間帯に痛みが強くなるのか、どんな場面で不便を感じているのか、そうした本音や具体的な生活状況を共有することで、より的確な施術計画が立てられます。

例えば、育児中で片腕に負担がかかりやすい方には、その動作を楽にする方法も提案しながら施術を進めるなど、生活全体に寄り添った対応が可能になります。

変化を実感できる施術は継続の大きな支えになる

施術を続けるなかで、少しずつでも痛みが和らいだり動きが改善したりする実感が得られることは、患者様のモチベーション維持に大きくつながります。

「今日はここが楽になった」「こんな動きができるようになった」と感じられることが、継続通院やセルフケアへの意欲を高め、結果的に早期回復と再発防止に結びつきます。

そのため、当院では小さな変化も丁寧に確認し、患者様と一緒に喜びを共有することを心がけています。

「もう○○できないかも」を「またできる」に変える

痛みや動作制限のために諦めていたことが多いかもしれません。たとえば、「重い荷物を持てない」「趣味のスポーツが続けられない」「長時間座っていられない」など。

適切な整体施術とセルフケアを続けることで、これらの制限を少しずつ取り除き、「できないかもしれない」と思っていた動きが再びできるようになっていきます。

痛みのない生活を取り戻し、より自由に、より充実した毎日を送るために、私たちはあなたと共に歩みます。

あなたの“本当のゴール”を一緒に見つけにいく整体へ

私たちの整体は、単に痛みを取り除くだけでなく、あなたが本当に望む生活や趣味、目標を実現するためのパートナーでありたいと考えています。

「痛みがなくなったら何をしたいか」「どんな毎日を送りたいか」といった本音に耳を傾け、それを共有しながら施術計画を立てます。

こうした“本当のゴール”を見据えた取り組みこそが、痛みの再発を防ぎ、長期的に健康で動きやすい体を作る秘訣です。

肩の痛みを繰り返さない体づくりを一緒に目指しましょう。