労働災害保険(労災)について | 勤務中や通勤中のケガにも対応

「整骨院でも労災って使えるのかな…?」と不安に思いながら来院される方が、実はとても多いんです。

会社に確認しても「うちは労災はやってない」と言われてしまった、という声も少なくありません。

でも、本来は“使えるべき制度”が、誤解や遠慮のせいで使われていないケースが多いのが現実です。

こんにちは!取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

通勤中に転倒して膝をケガした方から「これって労災になりますか?」とご相談を受けました。

会社には伝えたものの「健康保険で行っておいて」と言われ、不安なまま来院されたそうです。

実際には、そのケースは労災の対象にしっかり当てはまっていました。

このブログでは、「労災って使いづらい…」「会社がいい顔をしない…」と感じている方にこそ知ってほしい、制度の基本や整骨院での対応、申請の流れを丁寧にお伝えしていきます。

目次

- 1. 労災は誰のための制度か?まず大前提から確認しよう

- 2. 労災を使うと評価に響く?という誤解と不安

- 3. 労災と健康保険は何が違う?正しい使い分け方

- 4. 労災の対象になるケガとは?具体例で知る判断基準

- 5. 労災で整骨院を使うために必要な手続き

- 6. 会社が協力してくれないときの対処法

- 7. 整骨院で対応できる労災と対応できないケース

- 8. 実際に整骨院で多い労災対応の症状

- 9. 労災保険を使ったときの費用と補償内容

- 10. 取手市くまもと整骨院での労災施術の流れと他院との違い

- 11. 取手市で労災対応の整骨院を選ぶポイント

- 12. 労災を使った患者様の実際の声

- 13. 労災の手続きを自己判断でやめる前に知ってほしいこと

- 14. 手続き後にやるべきことと注意点

- 15. 労災と交通事故が重なるケースの扱い

- 16. よくある質問とその答え(Q&A形式)

- 17. もし再発したら?労災との関係と再申請の流れ

- 18. 取手市くまもと整骨院でできる「再発予防」のためのサポート

- 19. 労災を使わなかったことで起きる“後悔”とは

- 20. 労災に関して誰にも相談できないときの行動指針

- 21. 自分を守る手段としての“正しい制度利用”という考え方

1. 労災は誰のための制度か?まず大前提から確認しよう

「労災=めんどうな制度」と思っていませんか?

でも実は、仕組みをきちんと知ることで、困ったときに安心して頼れる存在なんです。

ここではまず、“労災って何のためにあるのか?”という基本からお伝えします。

通勤中や仕事中のケガは“会社の責任”が原則

労災(労働災害保険)は、勤務中や通勤途中のケガや病気を補償する制度です。

なぜ会社の責任かというと、「仕事をしている=会社の指示のもとに体を動かしている」から。

たとえ本人に過失があっても、仕事や通勤の途中で起きたことであれば、労災の対象になります。

本来、働く側が金銭的にも身体的にも不利益を受けないよう守るのがこの制度の目的です。

労災は「労働者」と「会社」の双方を守る仕組み

労災保険は、労働者の治療費や休業補償だけでなく、会社側のリスク軽減にも役立ちます。

たとえば、労災を使えば「損害賠償請求の対象にならない」という面があるため、企業側にとってもメリットがある制度なのです。

つまり「労災を使うと会社に迷惑がかかる」という考えは誤解で、会社と労働者の両方にとって必要な制度ということになります。

健康保険を使うように言われたら要注意

実際には、労災の対象になるケースでも「とりあえず健康保険で」と案内されることがあります。

しかし、健康保険はあくまで私生活でのケガや病気のための制度であり、業務中や通勤中のケガに使うのは不適切です。

あとから「保険証の不正利用」と判断される可能性もあるため、まずは労災の対象かどうかを確認しましょう。

そもそも会社が労災を勧めるべき理由

労働者を守る意識の高い会社であれば、「これは労災になるから申請しましょう」と積極的に案内してくれるものです。

それは、企業のコンプライアンス(法令遵守)意識や、労働者への配慮のあらわれとも言えます。

逆に、労災を使わせないようにする会社には注意が必要です。

その背景には評価や管理上の事情があるかもしれませんが、本来はあってはならない姿勢です。

知らないままだと損をするのは自分自身

「面倒そう」「会社に気まずい」「よくわからない」――そう思って申請をあきらめてしまう方も多いです。

でも実際には、ちゃんと労災を使っていれば補償されたはずの費用や収入を、知らないままに自腹で負担してしまっているケースが少なくありません。

制度は、“知っている人だけが得をする”ものではなく、“知らないと損をする”ものでもあるのです。

だからこそ、まずは正しい知識を持っておくことが大切です。

2. 労災を使うと評価に響く?という誤解と不安

職場でケガをしても、「労災を使うと昇進に響くのでは…」「評価が下がるかもしれない…」といった不安から申請をためらう方は少なくありません。けれども、制度の本来の意義を知ると、その不安が誤解であることが見えてきます。

「昇進できなくなるのでは」と感じる空気の正体

「誰も労災なんて使ってない」「前に申請した人が異動になった」といった噂や空気によって、制度を使うこと自体に心理的なブレーキがかかる職場は実際にあります。でもこれは、労災制度の内容や法律を正しく理解していないところから生まれる“無言の圧力”に過ぎません。

多くの方が「自己責任」として片付けてしまいますが、本来仕事中や通勤中のケガは会社の責任下で起きたものとして、労災保険で対応すべきもの。評価を下げられる理由にはならないのです。

労災を理由に不利益な扱いをするのは法律違反

会社が、労災の申請や利用を理由に異動・降格・減給などの不利益な扱いをすることは、労働基準法や労災保険法に反する行為です。万が一そうした対応を受けた場合には、労働基準監督署などへの相談が推奨されます。

つまり制度を使うこと自体は“正当な権利”であり、堂々と使ってよいもの。会社が不利益をちらつかせるようであれば、それ自体が問題になります。

制度を使うことで誰かに迷惑がかかるという誤解

「労災を使ったら上司の管理責任が問われるのでは…」といった思い込みもありますが、それは誤解です。労災申請=誰かのせいにする、という仕組みではなく、あくまで“起きたことに対して補償をする”制度です。

労災が認められても、会社にペナルティが課されることは基本的にありません。むしろ適切に処理されないことで、後からトラブルになるケースのほうが多いのです。

申請をためらう現場の声と“本当の守られるべき人”

「あとから人間関係がギクシャクしそうで怖い」「自己責任と言われそう」といった不安の声は非常に多く聞かれます。ですが、その不安を抱えたまま申請をやめてしまえば、本来守られるべき人が損をする構造になります。

制度は“万が一”のためにあります。不安な気持ちもあるとは思いますが、そうした声があるからこそ、正しく理解して行動することに意味があります。

制度を正しく知ることで不安から一歩踏み出せる

大切なのは、労災保険制度は労働者の「安心して働ける環境を守るための仕組み」だということ。使うことに後ろめたさを感じる必要はまったくありません。

「こんなことで申請してもいいのかな…」と悩んでいる方こそ、一度ご相談ください。制度を理解するだけで、不安がすっと軽くなることも多いですよ。

3. 労災と健康保険は何が違う?正しい使い分け方

こんにちは。仕事中や通勤中にケガをしてしまった時、健康保険と労災保険の違いをきちんと理解している方は案外少ないかもしれませんね。

「自分の場合は健康保険で大丈夫かな?」と不安に思う方もいるでしょう。ここでわかりやすくお話ししますので、一緒に確認していきましょう。

健康保険ではカバーできない仕事中のケガ

まず大事なことですが、仕事中や通勤中のケガには健康保険は使えません。

健康保険は日常生活での病気やケガを対象とした制度なので、仕事に関係するケガは対象外なんです。

整骨院でも、初診時には必ず「どんな状況でケガをしたのか」をお聞きしています。

そこで「仕事中にケガをした」とわかれば、健康保険での施術はできず、労災保険を使った対応が必須となります。

「仕事中のケガでも健康保険が使えると思っていた」という声も聞きますが、これは誤解です。

知らずに健康保険を使ってしまうと、あとでトラブルになることもあるので気をつけましょうね。

労災を使わないと損する場面とは

では、労災を使わずに健康保険で治療を受けると、どうなるでしょうか?

まず、健康保険が使えないため治療費は全額自己負担となってしまいます。これは意外と知られていません。

さらに、仕事を休んだ場合の休業補償や通院のための交通費なども労災保険なら支給されますが、労災を使わないとそうした補償も一切ありません。

つまり、労災を正しく利用しないと、治療費だけでなく、生活面でも大きな負担がかかってしまう可能性が高いんです。

これってすごくもったいないですよね。

だからこそ、「もしかして仕事中のケガかも?」と思ったら、まずは労災の申請を考えてみることが大切なんです。

健康保険の不正利用にあたるリスク

仕事中や通勤中のケガで健康保険を使ってしまうことは、制度上の不正利用にあたります。

これは法律違反になることもあるため、整骨院側も患者様もリスクを負うことになります。

ですから、もし過去に間違って健康保険を使ってしまった方も、早めに相談して正しい手続きを進めることが必要です。

判断に迷うときの相談先は?

「これは労災に該当するのかな?」「どう手続きすればいいの?」と迷うこともありますよね。

そんなときは、ぜひ一人で悩まずに取手市くまもと整骨院や労働基準監督署に相談してください。

私たちも全力でサポートしますので、不安なことがあれば気軽に声をかけてくださいね。

一緒に正しい制度の使い方を確認して、安心して治療に専念できる環境を作っていきましょう。

4. 労災の対象になるケガとは?具体例で知る判断基準

仕事中や通勤中のケガが労災の対象になるかどうか、不安に感じる方も多いでしょう。

「自分のケガは対象になるのかな?」と疑問に思うのは当然です。ここでは具体的な例を挙げながら、判断のポイントを丁寧にご説明しますね。

通勤災害:家から職場への移動中のトラブル

例えば、家から職場へ向かう途中で転倒したり、自転車で事故に遭った場合などは通勤災害に該当します。

ただし、通勤経路の途中で私用を挟んだり、遠回りをした場合は労災の対象外になることがあるので注意が必要です。

普段通りの道や方法で通勤しているかどうかが大切なポイントになります。

業務災害:現場での事故や身体の負担

職場での作業中に起こる事故だけでなく、長時間の立ち仕事や重たい荷物の持ち運びで腰や肩に負担がかかり痛みが出た場合も、業務災害として認められることがあります。

特に、繰り返しの動作や無理な姿勢が原因で筋肉や関節に負荷がかかっているケースは、労災保険の対象となることが多いです。

スポーツやイベント中のケガは対象?

仕事の一環として参加するスポーツ大会やイベントで負ったケガは、業務の範囲内であれば労災の対象になります。

しかし、仕事とは関係のないプライベートのスポーツやイベントでのケガは対象外です。

たとえば、会社の運動会でのケガは対象となる可能性が高いですが、休日に友人と行ったスポーツでのケガは対象になりません。

休憩時間中のケガも労災になることがある

休憩時間中に職場の敷地内でケガをした場合は、労災の対象になることが多いです。

休憩中の過ごし方や場所が職場の管理下にあるかどうかがポイントとなります。

休憩中でも業務に関連した場所でのケガは対象となるケースが多いので、安心してください。

通勤ルート逸脱時のケガは労災の対象外となる場合もある

通勤中の移動経路を外れて寄り道をしたり、私用のためにルートを変更した際に起きた事故は、原則として労災の対象外です。

この「通勤ルート逸脱」は判断が難しいことも多いため、場合によっては申請が認められないことがあります。

もし通勤ルート逸脱が疑われる場合でも、まずは相談し、正確な判断を仰ぐことが大切です。

職務遂行性・就業規則との関係性

労災の適用には「職務遂行性」が重要です。

つまり、ケガが職務を遂行している最中に起きたものであるかどうかが判断基準となります。

また、就業規則で定められた行動範囲や勤務時間内での出来事であるかも考慮されます。

整骨院でも対象になることが多い理由

整骨院に来られる患者様の多くは、こうした通勤災害や業務災害に該当するケースが多いです。

施術を受ける前に正確な負傷原因を確認し、適切な労災申請を行うことが、スムーズな治療と早期回復のポイントとなります。

過去の事例に見る判断の境界線

過去の判例や事例を見ると、判断が難しいケースも存在します。

例えば、仕事の合間に私用を兼ねた移動中の事故や、休憩時間外の事故などは、労災の対象になるか否かが微妙に分かれます。

こうした場合は専門家の判断が必要になるため、迷ったときは整骨院や労働基準監督署に相談してくださいね。

仕事中や通勤中のケガは、労災保険の対象となることが多いですが、状況によって判断が分かれることもあります。

不安や疑問があれば、まずは相談して正しい制度利用を目指しましょう。

取手市くまもと整骨院では、丁寧なヒアリングとサポートで患者様の不安を和らげ、安心して治療に専念できる環境づくりを心がけています。

5. 労災で整骨院を使うために必要な手続き

整骨院で労災保険を使いたい場合、「何を用意すればいいの?」「いつまでに手続きが必要?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

適切な書類とタイミングを押さえておくことで、スムーズに施術を受けることができます。

ここでは初回通院時のポイントから申請手順まで、わかりやすくご紹介します。

初回通院前に確認すべき書類

整骨院で労災を使うためには、まず「労災用の用紙」を会社に発行してもらう必要があります。

整骨院の場合、「様式第7号(柔道整復師用)」という書類が基本です。

ただ、初回からこの書類がなくても施術は可能で、後から提出することもできます。

とはいえ、できるだけ早く会社に伝えて書類をもらう方が、申請もスムーズです。

「仕事中のケガだった」と気づいた時点で、早めに動き出しましょう。

書類のもらい方と提出のタイミング

労災書類は、会社の担当者や総務・人事の窓口に依頼すると受け取ることができます。

「柔道整復師用の第7号様式が必要です」と伝えれば、話が通じやすくなります。

この際に書類を拡大、縮小してはいけません。自動でサイズを調節する機能がある場合注意が必要です。

書類は通院当日までに必ず用意しなければいけないわけではありません。

最初の施術時に「後日提出予定」として対応する整骨院も多いため、安心してください。

ただし、提出が遅れると費用の立て替えが長引いたり、書類不備の確認で時間がかかることもあるので注意が必要です。

「様式第7号」の書き方と注意点

この書類には、患者様の情報のほかに「負傷の原因」「日時」「負傷部位」「勤務状況」などを記入する欄があります。

会社が記入する部分と、ご自身で書く部分があるため、空欄がないか丁寧に確認しましょう。

特に注意したいのが「業務中の負傷であることがわかる内容」になっているかどうか。

「いつもの動作で痛くなった」「立っていただけで痛みが出た」といったあいまいな表現だと、審査で通らないこともあります。

整骨院でも、負傷の経緯をお聞きしたうえで適切な書き方のアドバイスが可能です。

医師の診断書は必要?不要?

整骨院で労災保険を使う場合、医師の診断書が必ずしも必要になるわけではありません。

柔道整復師が施術計画書を作成し、書類と一緒に提出すれば申請できるケースがほとんどです。

ただし、会社によっては「念のため整形外科にもかかってほしい」と言われる場合もあるので、そのときは医師の診断書を添えるケースもあります。

状況に応じて、整骨院と医療機関をうまく使い分けるのが理想です。

書類の不備で申請が遅れる例も

労災の申請は、「提出すれば必ず通る」ものではありません。

特に、書類の記入漏れや内容不備があると、労働基準監督署から差し戻しがあることもあります。

たとえば、「仕事中のケガなのか、日常生活でのケガなのかがはっきりしない」「時間や状況に食い違いがある」などは要注意です。

せっかく早く申請しても、不備があるとその分だけ補償の開始が遅れてしまいます。

取手市くまもと整骨院では、こうしたトラブルが起きないよう、事前の確認とサポートを丁寧に行っています。

書き方が不安なときは、どうぞ遠慮なくご相談ください。

6. 会社が協力してくれないときの対処法

労災の申請をしたいのに、会社が協力してくれないときはとても不安ですよね。

でも安心してください。労災申請はあなたの権利であり、会社に協力してもらえなくても諦める必要はありません。ここで具体的な対処法をお伝えします。

会社が労災申請に消極的な理由

会社が労災申請を嫌がる背景には、労災保険料の増加や手続きの煩雑さを避けたいという理由があります。

ただし、これは会社の都合であって、あなたが労災を利用する権利を妨げるものではありません。

労災は会社の負担を軽減するための制度ではなく、働く人の安全と健康を守るために設けられた大切な保障制度です。

会社に労災を使わせないことは逆に会社のリスクになる

実は、労災を使わずに健康保険で治療を受けさせたりすると、会社は将来的に損害賠償の請求や責任追及を受けるリスクがあります。

労災を正しく使わせることは、会社にとってもトラブル回避につながるのです。

それでも会社が協力しない場合の対応

会社の担当者に「健康保険で処理しよう」と言われたら、焦らず丁寧に労災の正しい使い方を説明しましょう。

理解してもらえない場合は、無理に押し通そうとせず、次のステップに進むことが大切です。

労働基準監督署に相談する流れ

会社が協力的でない場合は、労働基準監督署(労基署)に相談しましょう。

労基署は労災申請の窓口であり、会社への指導や調査も行ってくれます。

あなたの権利を守るために、しっかりサポートしてくれる心強い存在です。

泣き寝入りせず、正しい制度を使う意識を持とう

会社の対応が悪くても、あなたが諦める必要はありません。

労災は働く皆さんのための制度です。

自分の健康と生活を守るために、正しく使うことがとても大切です。

あなたが安心して治療に専念し、早く元気に働けるよう願っています。

何かあれば、遠慮せず相談してくださいね。

7. 整骨院で対応できる労災と対応できないケース

「整骨院でのケガって全部労災になるの?」「どんなケースなら申請できるの?」

そう思ったことはありませんか?

実は、整骨院で労災対応ができるケースには一定の条件があり、なんでもかんでも対象になるわけではありません。

ここでは、実際に整骨院で対応できる症状の特徴と、注意が必要なケースを整理してご紹介します。

原則:外傷性のケガが対象

整骨院で労災保険が適用される基本条件は「外傷性」であることです。

つまり、明確な原因やきっかけがあるケガ――たとえば「荷物を持ち上げた瞬間にギックリ腰になった」「作業中に足をひねった」といったケースが対象になります。

逆に、「なんとなく肩が痛い」「慢性的に腰がつらい」といった症状では、労災の対象にならない可能性が高くなります。

大事なのは“いつ・どこで・なにをしていて・どう痛めたか”をしっかり説明できることです。

疲労・痛みの蓄積型は判断が分かれる

同じ部位に何度も負荷がかかり続けた結果、痛みが出たようなケース――たとえば「毎日重いものを持ち続けた結果、腰に痛みが出た」といったものは、「反復性・蓄積性の負傷」として扱われます。

これも労災の対象となる可能性はありますが、判断が分かれるため、詳細な状況説明や、会社側の協力が必要になることもあります。

「疲労の蓄積」と見なされると労災認定が難しくなることもあるので、症状が出た時点でなるべく早く記録を取り、申請に備えておくことが大切です。

「医療機関との併用」はできる?

「整骨院と整形外科を両方通いたいんだけど…」というご相談もよくあります。

労災保険では、医療機関と整骨院を併用することは可能です。

ただし、原則として「主治医がどこか」を明確にし、それに基づいて書類を作成していく必要があります。

たとえば、最初に整形外科で診断を受けて、その後整骨院で施術を続ける場合には、「診療の継続」として申請できます。

その際は、医師の同意書や紹介状が必要になるケースもあるので、事前に相談しておきましょう。

通院中にやるべき確認事項

整骨院での施術中にも、労災申請に関わる大切な確認ポイントがあります。

・症状の経過や改善の具合を記録しておくこと

・痛みの強さや通院頻度に変化があった場合は早めに伝えること

・職場復帰の目安や再発リスクについても確認しておくこと

これらは、後から提出する書類や労基署の確認に役立ちますし、ご自身の安心にもつながります。

整骨院にできるサポート・できない手続き

整骨院では、負傷状況の聞き取りや施術内容の説明、申請書類の記入などは対応できますが、労基署への提出代行まではできません。

また、企業への提出書類(事業主の証明欄など)については、ご本人や会社にお願いする必要があります。

「どこまで整骨院で対応できるのか」「どこからは自分で動かないといけないのか」――

これを把握しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

取手市くまもと整骨院では、わからないことがあればその場で丁寧にご説明しますので、不安なことがあれば気軽に聞いてくださいね。

8. 実際に整骨院で多い労災対応の症状

「整骨院でどんな労災の症状を診てもらえるの?」

初めての方には少しイメージしづらいかもしれませんね。

ここでは実際に当院でも多く見られる、整骨院で対応可能な労災の症状について、具体的にご紹介していきます。

通勤中の転倒・打撲・捻挫

取手駅の階段で足を滑らせてしまった、雨の日に会社の敷地で転んで手をついた…

そんな通勤中の転倒による「足首の捻挫」「膝の打撲」「手首の痛み」といったケガは、整骨院でも特に対応頻度の高い症状のひとつです。

通勤中の災害は「通勤災害」として労災保険の対象になります。

電車を降りて職場に向かう途中であれば、たとえ社内ではなくても補償の対象になる可能性があるため、「場所や状況」をしっかり把握して申請することが大切です。

作業中のぎっくり腰・肩の痛み

業務中に重い荷物を持ち上げようとして腰を痛めた、パソコン作業中に肩が動かなくなった…

こうした「ぎっくり腰」「肩関節の損傷」なども整骨院でよく対応しています。

これらは「業務災害」として認められる可能性があり、初回時の状況説明がとても大事になります。

「どんな作業中に・どんな体勢で・どうなって痛くなったのか」を、なるべく詳しく記録しておきましょう。

とくに腰痛に関しては、「職場との因果関係」が問われるケースもあるため、不安な場合は先にご相談いただくのが安心です。

長時間の立ち仕事による膝の障害

レジ打ちや工場ラインでの長時間の立ち仕事によって、膝や足首に負担がかかるケースも少なくありません。

このような場合、「徐々に悪化した痛み」であっても、職務との関係性が認められれば労災になることがあります。

立ちっぱなしの状態で膝関節や足関節に繰り返し負荷がかかると、靭帯や関節軟骨に微細な損傷が生じ、炎症や痛みの原因となります。

「業務との因果関係がある」と説明できるよう、作業内容や勤務時間の記録を残しておくことが申請の助けになります。

重たい物を扱った時の筋損傷

引っ越し業務や倉庫内作業などで、重量物を扱う際に起きる「筋肉の損傷」や「腱の炎症」も労災整骨院ではよく見られる症状です。

瞬間的な力みや無理な姿勢が原因となることが多く、発生の状況が明確であれば労災申請は比較的スムーズに進みます。

とくに背中・腰・肩周りに集中して出やすいケガですので、違和感を感じたら早めに施術を受けることで、悪化や長期化を防げます。

よくある症状こそ「早めの対応」が鍵

どれも「よくある症状」だからこそ、「放っておけば自然に治る」と思われがちです。

しかし、初動を誤ると回復が遅れ、再発のリスクも高まります。

取手市くまもと整骨院では、労災に関わるケガについて丁寧に状況を確認し、必要な手続きも含めてサポートしています。

「これって労災かも?」と少しでも感じたら、どうか遠慮なくご相談くださいね。

9. 労災保険を使ったときの費用と補償内容

労災保険を正しく使うことで、医療費や補償に関する大きな安心を得ることができます。

ここでは、実際に労災保険を利用した場合にどのような費用がかからず、どんな補償が受けられるのかをわかりやすく解説します。

窓口負担は原則“0円”

労災保険を使った場合、整骨院や病院での施術・治療費は原則として自己負担がありません。

健康保険とは違い、3割負担などの費用が発生しないため、金銭的な心配をせずに通院できます。

実際に、取手市くまもと整骨院でも労災適用の場合は、窓口でのお支払いはいただいていません。

この“0円”という安心感は、症状が重い方や治療期間が長引く方にとって、とても大きなメリットとなります。

交通費・休業補償が出る条件

労災保険には、治療費だけでなく通院にかかる交通費や、仕事を休まざるを得ないときの「休業補償」も含まれています。

休業補償は「業務上または通勤中のケガが原因で働けず、賃金が支払われない期間」が対象となり、

一定の条件を満たせば、給料の約8割が補償される仕組みです。

通院のために電車やバスを使った場合なども、きちんと申請すればその交通費が支給される可能性があります。

このように、労災は“治療費以外の部分”でもサポートしてくれる制度なのです。

書類提出のタイミングで変わる補償内容

労災の補償を受けるには、所定の書類を正しいタイミングで提出することが重要です。

書類の提出が遅れてしまうと、さかのぼって補償を受けることができない場合もあるため、注意が必要です。

「治療はもう始めてしまったけれど、まだ申請していない…」という方も、なるべく早く整骨院や労基署に相談するようにしましょう。

特に初回の通院時に提出が間に合わない場合でも、申請の意思を伝えておけばサポートが受けやすくなります。

複数の医療機関で通う場合の注意点

整形外科と整骨院を併用したいという方も多いですが、その場合は労災の書類提出や経過報告において、

「どちらの医療機関でどの治療を受けたか」が明確であることが大切です。

場合によっては、それぞれの医療機関に別の書類を提出する必要が出てくるため、通院を始める前に相談しておくとスムーズです。

取手市くまもと整骨院では、必要に応じて病院との連携や書類対応のサポートも行っております。

治療が長期化した場合の申請方法

長期の通院が必要になると、「いつまで労災が使えるのか?」「症状固定になったらどうなるのか?」といった疑問が出てくる方もいると思います。

基本的に、治癒や症状固定が認められるまでは労災保険の補償対象となりますが、

通院が長期にわたる場合は、定期的に経過報告書の提出が求められることがあります。

その際も、書類の提出時期や記載内容が不十分だと補償が中断するリスクがあるため、

整骨院としっかり連携を取りながら進めていくことが大切です。

取手市くまもと整骨院では、長期の通院になる方に対しても、状況に応じて丁寧にご説明・サポートを行っています。

どんな小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。

10. 取手市くまもと整骨院での労災施術の流れと他院との違い

労災での通院を考えたとき、「どこの整骨院を選べばいいのか」「手続きや流れは難しいのでは?」と不安になる方も多いかもしれません。

ここでは、取手市くまもと整骨院での労災対応の流れと、他の整骨院との違いについて詳しくお伝えします。

取手市くまもと整骨院のカウンセリングの進め方

初回来院時には、まずしっかりと時間をとってカウンセリングを行います。

労災の場合、ケガをされた状況(通勤中・作業中など)や時系列を詳しく伺うことがとても重要だからです。

「いつ・どこで・どうやってケガをしたか」「仕事との関係がどうあったか」など、申請書類に必要な情報もこの時点で一緒に整理していきます。

不安や疑問があれば、その場でご説明するよう心がけており、患者様からは「とても話しやすい」とご好評いただいています。

全身バランスと体の使い方を重視した見立て

痛みのある部位だけを診るのではなく、体全体のバランスや使い方に着目するのが当院のスタイルです。

たとえば、通勤中に転んで膝を打ったという場合でも、「なぜ転びやすくなっていたのか」「他の部位に負担がかかっていないか」まで含めて評価します。

それによって、再発予防や早期回復につながる施術計画を立てることができます。

ケガの背景にある“体の使い方のクセ”を見つけ、生活に合わせたアドバイスを行っているのも当院の特徴です。

丁寧な説明と確認で不安を解消

労災というだけで「手続きが大変そう」「会社と揉めそう」と不安を感じる方も多いのですが、

当院では、患者様が安心して通えるよう一つひとつ丁寧にご説明することを心がけています。

「この場合はどうなるの?」「こういう書き方で大丈夫?」といった疑問にも、できる限りその場でわかりやすくお答えしています。

整骨院が“労災のことを知っている場所”であることが、患者様の安心につながると考えています。

状況に応じて医療機関への紹介も視野に

状態によっては、整形外科など医師による検査や判断が必要になるケースもあります。

そうした場合にも、近隣の医療機関をご紹介し、検査・診断と並行して施術が進められるようにご案内しています。

「他の病院と併用して通えるの?」というご質問もよくいただきますが、労災では整形外科と整骨院を併用することも可能です。

不安な点があれば、どうぞ遠慮なくお聞きください。

書類提出のサポートも柔軟に対応

労災申請に必要な「様式第7号」などの書類についても、当院で記入のサポートを行っています。

会社からの記載が必要な箇所、患者様自身が書くべき項目なども、わかりやすく説明いたします。

「間違った書き方をして後から差し戻されたらどうしよう…」と不安な方でも、ひとつずつ一緒に確認しながら進めていきますのでご安心ください。

取手市くまもと整骨院では、施術だけでなく制度の理解や手続きまで含めて、患者様がスムーズに回復へ向かえるようサポートしています。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

11. 取手市で労災対応の整骨院を選ぶポイント

労災を使って整骨院で施術を受ける場合、「どこでも対応してくれる」と思っていませんか?

実は、すべての整骨院が労災に対応しているわけではなく、選ぶ際にはいくつかのポイントがあります。

労災に対応しているかどうかを確認

まず最も重要なのは、その整骨院が「労災指定」や「労災対応」にきちんと対応しているかという点です。

労災保険を扱うには、一定の届出や知識、手続きの経験が求められます。

実際には「労災の申請はやっていません」と断られる整骨院もあるため、事前に公式ホームページや電話で確認することが大切です。

特に初めて労災を使う方にとっては、対応に慣れている整骨院を選ぶことが安心につながります。

通いやすさ・予約の取りやすさも重要

労災の施術は1回で終わることは少なく、通院がしばらく続くケースがほとんどです。

だからこそ、自分の生活スタイルに合わせて無理なく通える場所かどうかも重要なチェックポイントになります。

たとえば、平日夜遅くまで受付している、土日祝もやっている、駅から近い、駐車場がある——など、通いやすさの条件を満たしている整骨院だと続けやすくなります。

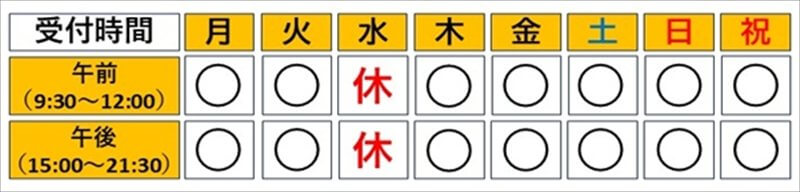

取手市くまもと整骨院では「取手駅から徒歩3分」「夜9時半まで受付」「土日祝もOK」なので、仕事帰りの方でも安心して通えます。

書類記入や説明が丁寧かどうか

労災保険にはどうしても書類のやり取りがつきものです。

その際、記入方法や流れを丁寧に説明してくれる整骨院かどうかで、手続きのスムーズさは大きく変わります。

特に初めての場合、「どこに何を書けばいいのかわからない」という不安がつきものです。

患者様の立場に立って説明してくれる整骨院であれば、申請へのハードルもぐっと下がります。

通院後のケアまで提案してくれるか

ケガがよくなった後の“再発予防”までしっかり見てくれるかどうかも、整骨院選びの重要なポイントです。

「痛みが取れたから終わり」ではなく、再発を防ぐための生活アドバイスや体の使い方の提案があるかどうかを確認しましょう。

取手市くまもと整骨院では、患者様の仕事内容や生活習慣に合わせて、無理のない体の使い方やストレッチなどのアドバイスも行っています。

労災対応の整骨院を探すときは、「対応できるか」だけでなく、「どう対応してくれるか」までを見るのがポイントです。

安心して任せられる整骨院を選び、早期回復と再発予防につなげていきましょう。

12. 労災を使った患者様の実際の声

実際に労災保険を使って整骨院に通われた患者様からは、さまざまな声が届いています。

「はじめての手続きで不安だった」「健康保険が使えないとは知らなかった」——そんな思いを抱えていた方も、制度を正しく利用することで安心して通院できたとお喜びいただいております。

30代男性:通勤中に転倒し膝を負傷

朝の通勤途中、駅の階段で足を滑らせて膝を強く打ってしまったという30代の男性。

最初は病院に行ったものの、通院でのリハビリや細かい動きのチェックをしてほしくて整骨院に来院されました。

会社から労災の話はなかったそうですが、ご自身で「通勤中のケガなら労災では?」と調べて相談に来てくださいました。

書類の手続きなども含めて丁寧にご説明し、通院開始。約1ヶ月ほどで痛みは落ち着き、再発予防のストレッチを続けています。

40代女性:作業中の腰痛が悪化し来院

事務作業中に腰に違和感を覚えたものの、そのまま数日我慢していたという40代の女性。

徐々に痛みが強くなり、立ち上がるのもつらくなって来院されました。

お話を伺うと、腰に負担のかかる体勢が続いていたことがわかり、業務中の腰痛として労災申請の対象に。

はじめは健康保険でと考えていたようですが、制度上使えないことをご説明すると驚かれていました。

現在は週に1回の通院で、体の使い方や姿勢のクセを見直しながら施術を続けています。

50代男性:現場作業中の足首捻挫

建設現場での作業中に足場を踏み外して捻挫された50代の男性。

会社の労務担当から「まず病院へ」と案内されたあと、リハビリ目的で整骨院へ来院されました。

労災の手続きははじめてとのことでしたが、「様式第7号」の書類なども一緒に確認しながら進めていき、安心して通っていただけました。

「現場に早く復帰したい」という目標も共有して施術計画を立て、約3週間で現場復帰。本人もご家族もほっとされていました。

書類も施術も一貫して丁寧だったという声

これらの患者様に共通していたのは、「知らなかったら健康保険を使っていたかもしれない」ということ。

ですが、整骨院で話を聞き、制度の内容を理解することで「正しい方法で通えてよかった」と安心された方ばかりです。

書類の書き方がわからなくても、施術と並行して一緒に進めていける体制が整っていることが、患者様の安心感につながっています。

労災という制度が、決して特別なものではなく「自分を守る手段」だと実感されたという声も多く届いています。

13. 労災の手続きを自己判断でやめる前に知ってほしいこと

「会社に悪い気がして…」「面倒くさそうで…」そんな理由で、労災の申請を途中であきらめてしまう方がいます。

しかし、労災保険は“働く人のための制度”です。自己判断でやめてしまう前に、まずは知っておいてほしいことがあります。

相談だけでも整骨院で受けられる

「まだ通うか決めていない」「制度のことが分からない」そんな段階でも、整骨院での相談は可能です。

実際に来院された患者様の中には、「職場でこう言われたけど本当?」「これって労災?」と質問から始まる方も多くいらっしゃいます。

取手市くまもと整骨院でも、施術を受ける前に労災に関する説明だけを希望される方もいらっしゃいます。

申請する・しないに関わらず、まずは話を聞くことから始めてみてください。

労働基準監督署の活用法

もし会社に相談しづらいと感じたときは、労働基準監督署という第三者の機関を頼るという方法もあります。

労働者の立場に立って相談を受け付けており、労災申請についての具体的な流れや対応を教えてもらえます。

会社を通さずに申請ができるケースもあるため、「会社が協力してくれないから」と諦める必要はありません。

SNS・ネット情報の間違いに注意

インターネットには多くの情報が出回っていますが、必ずしも正確とは限りません。

「労災を使うと会社に迷惑がかかる」「パートには使えない」といった誤解を信じてしまい、制度を利用せずに終わってしまうケースもあります。

信頼できる情報源で確認すること、そしてできれば整骨院や労働基準監督署など、実際に制度に携わる人に直接聞くことが大切です。

会社に不信感があるときの相談先

「上司に言ったら嫌な顔をされた」「なんとなく取り合ってもらえなかった」

そうした経験から、会社に不信感を持ってしまう方もいます。

ですが、労災は法律で定められた制度であり、企業の好みで対応が変わるものではありません。

会社の対応に納得できないときは、社労士や労働基準監督署など、会社とは別の立場から話を聞いてくれる存在がいます。

ひとりで抱え込まず、別の角度からのアドバイスを受けることで、状況が好転することもあります。

「誰にも相談できない」と感じる前に

手続きをやめてしまう人の多くは、「誰にも相談できなかった」という共通点を持っています。

でも本当は、相談できる場所や人はたくさんあります。

整骨院もその一つですし、社労士・労基署・地域の労働相談窓口など、頼れる選択肢は想像以上に身近にあります。

「制度を使うこと=わがまま」ではなく、「自分の体と生活を守る正当な行動」として、ぜひ声をあげてください。

14. 手続き後にやるべきことと注意点

労災の申請が通ったあとも、やるべきことや気をつけたいことがいくつかあります。

「申請が終わったからもう安心」と思っていると、後になって困ってしまうケースも。

ここでは、スムーズに補償を受けるためのポイントをお伝えしていきます。

経過報告と書類の追加提出について

労災で治療を継続している場合、症状の変化や回復の状況について定期的な報告が必要になることがあります。

たとえば、初回申請では提出していなかった追加の資料や、再診時の報告書などを求められることもあるため、整骨院や医療機関とこまめに情報を共有しておくことが大切です。

提出が遅れると、補償の支給が一時的に止まってしまうこともあるので、「言われたときだけ出す」のではなく、先回りして準備しておくのがおすすめです。

症状固定・治癒・再発の扱い

治療を続けていく中で、「症状固定」や「治癒」の判断が行われることがあります。

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善の見込みが少ない状態のこと。

この時点で通院を終えるか、今後は自費でケアを続けるかといった選択を迫られることもあります。

また、いったん治ったように思えても、同じ部位に痛みが戻る「再発」が起こるケースもあります。

このときも、慌てて我慢したり健康保険で対応しようとせず、まずは整骨院や労働基準監督署に相談してください。再発として労災の対象になることもあります。

打ち切り時にやるべき準備

「もうこれ以上治療は必要ありません」と判断され、労災保険からの支給が打ち切られることもあります。

この場合でも、納得がいかないときは異議申し立てが可能です。

「まだ痛いのに…」という気持ちを一人で抱えず、整骨院や社労士、労働基準監督署などに状況を相談しましょう。

また、打ち切り後に再発した場合のことも考えて、治療経過や医師の見解は必ず手元に残しておくと安心です。

医療機関との併用通院の考え方

整骨院と病院の両方に通っている場合、それぞれで提出が必要な書類や、通院の記録の整合性にも気をつけましょう。

特に病院での診断内容と整骨院での報告内容に違いがあると、補償審査に影響を与えることがあります。

「この書類は整骨院で書いてもらえばいいのか」「病院のものが必要なのか」といった迷いも、遠慮なく相談していただければ大丈夫です。

書類の控えは必ず手元に残しておく

提出した労災関係の書類は、すべてコピーを取って保管しておくのが基本です。

「提出したはず」「聞いてない」という行き違いを防ぐためにも、記録は残しておきましょう。

また、どの段階でどの書類を出したのかを時系列でまとめておくと、後になって確認しやすくなります。

知っておくと安心できること

労災の手続きは、ひとつ終わってもまた別の対応が必要になることもあります。

ですが、すべてを完璧にこなす必要はありません。大事なのは「わからないことは早めに相談する」こと。

取手市くまもと整骨院では、施術だけでなく、患者様の不安や疑問にも丁寧に寄り添いながら対応しています。

「これってどうすればいいのかな?」と感じたときには、いつでも気軽に声をかけてくださいね。

15. 労災と交通事故が重なるケースの扱い

通勤中のケガには「交通事故」が絡んでいることも少なくありません。

このような場合、「労災」と「自賠責保険」のどちらを使うのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?

ここでは、通勤中に交通事故に遭った場合の保険の扱いや、それぞれの違いについてわかりやすくご説明します。

通勤中の事故はどちらの保険を使う?

通勤中の事故においては、労災保険と自賠責保険の両方が適用される可能性があります。

原則としては「労災保険」が優先されますが、加害者側が任意保険に加入していないケースや、補償内容に差がある場合には「自賠責保険」や「任意保険」の利用も視野に入ります。

ただし、両方を同時に利用して二重に補償を受けることはできません。

労災を使った場合は、自賠責からの補償の一部を労災が代わりに請求する「求償」が行われる仕組みになっています。

患者様ご自身が複数の保険会社とやり取りする必要はありませんが、どの保険を使うかで書類や手続きが異なるため、初期対応が非常に重要になります。

自賠責と労災の優先順位

一般的に、業務中・通勤中の事故であれば労災保険を優先して使用します。

これは「仕事中や通勤中のケガは会社の責任で補償されるべき」という原則があるためです。

一方で、自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的としている制度なので、労災ではカバーしきれない損害や精神的苦痛などに対しては自賠責が有利になる場合もあります。

つまり、治療費・休業補償は労災で、慰謝料は自賠責で対応するというケースもあるのです。

このあたりは事故の内容や通勤の状況によって異なるため、判断に迷う場合は早めの相談が必要です。

両方の保険にまたがる処理の注意点

労災と自賠責が絡むケースでは、双方の書類提出や報告義務が発生するため、どうしても手続きが複雑になります。

たとえば、病院や整骨院での通院歴や施術内容が両者に提出されることもあるため、記録の整合性やタイミングには注意が必要です。

また、どちらかを先に申請した場合でも、途中で変更ができないことがあるため、最初の判断がその後の流れを大きく左右します。

「とりあえず健康保険で」と進めてしまうと、あとで訂正や返金が必要になるケースもあるので要注意です。

整骨院で確認すべきポイント

事故後に整骨院を利用する際は、「通勤中の交通事故だったかどうか」「勤務先の許可は出ているか」などを正確に伝えることが大切です。

これにより、使用すべき保険や提出書類が明確になり、手続きをスムーズに進めることができます。

取手市くまもと整骨院では、初回のカウンセリングで事故状況や勤務状況を丁寧に伺い、労災・自賠責のどちらにも対応できる体制を整えています。

「どっちの保険を使えばいいのか不安…」という方も安心してご相談くださいね。

複数の機関を使う際の連携の取り方

交通事故の場合、病院・整骨院・保険会社・勤務先・労働基準監督署など、関係機関が多岐にわたります。

そのため、情報の行き違いや確認漏れが起こりやすく、結果として補償が受け取れなかったという事例も少なくありません。

大切なのは「一人で抱え込まない」こと。

整骨院でも書類の整理や、関係機関との橋渡しなどのサポートを行っていますので、不安な点があれば早めに相談しておきましょう。

一つひとつ丁寧に対応することで、複雑なケースでもしっかりと補償を受けることができますよ。

16. よくある質問とその答え(Q&A形式)

ここでは、患者様から実際に多く寄せられるご質問にお答えしていきます。

制度の仕組みや整骨院での対応について、不安や疑問を感じたことがある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

アルバイト・パートでも使える?

はい、労災保険は正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣社員の方にも適用されます。

働き方や雇用形態に関係なく「業務中」や「通勤中」のケガであれば、労災の対象になります。

「短時間勤務だから」「雇用契約書がないから」などの理由であきらめる必要はありません。

実際に、取手市くまもと整骨院でもアルバイト通勤中の転倒によるケガで労災を使われた方がいらっしゃいます。

まずは、ケガの状況と勤務実態をきちんと整理し、適用条件に該当するか一緒に確認していきましょう。

病院と整骨院の併用は可能?

はい、医師の同意があれば、整形外科などの病院と整骨院の併用も可能です。

ただし、併用する際には診療の重複や記録の整合性に注意が必要になります。

労災の場合、提出する書類や通院の内容が保険者に確認されることもあるため、どちらでも「何を目的に通っているのか」がはっきりしていることが重要です。

整形外科で画像診断を受けながら、整骨院では動きや筋肉の調整を行うという組み合わせで通われる方も多いです。

取手市くまもと整骨院では、併用の際の連携や報告のサポートも行っていますので、遠慮なくご相談ください。

家族のケガは労災の対象になる?

いいえ、労災は「労働者本人」に対する補償制度のため、ご家族のケガは対象外となります。

ただし、ご自身が仕事中や通勤中にケガをした場合は、扶養の有無に関係なく労災の対象になります。

お子様やご家族が一緒にいた場合でも、労災の対象となるのはあくまで「被雇用者であるご本人」のみです。

制度の範囲を正しく理解しておくことが大切ですね。

交通費はどの範囲で出る?

労災保険では、通院のためにかかった交通費も補償の対象となります。

原則として、最寄りの適切な医療機関までの通院にかかる費用が支給されますが、交通手段によって計算方法が異なります。

・公共交通機関(電車・バスなど):実費支給

・自家用車:ガソリン代としてキロ単位で計算

・タクシー:症状や事情によっては認められる場合もあり

申請には通院経路・日数・金額がわかる記録が必要なので、領収書やメモを残しておくことをおすすめします。

提出が遅れたらどうなる?

原則として、労災の申請はできるだけ早く行うことが望ましいです。

ただし、提出が遅れても、ケガの内容や経過が証明できれば認められる場合もあります。

特に多いのは「最初は大したことがないと思っていたけれど、後から痛みが強くなった」というケースです。

このようなときは、整骨院での経過記録がとても重要な判断材料になります。

迷ったまま放置せず、気になった時点で早めに整骨院や労働基準監督署に相談しましょう。

必要な書類の準備や手続きの流れも、丁寧にご説明しますので安心してくださいね。

17. もし再発したら?労災との関係と再申請の流れ

「一度治ったと思ったケガが、また痛くなってきた…」

そんなとき、再発でも労災は使えるのか?と不安になりますよね。ここでは、再発時の扱いや再申請のポイントについてご紹介します。

再申請が必要なケースとは

原則として、労災の補償は「初回のケガ」に対して行われるため、いったん治癒したと判断されたあとの症状再発については、再申請が必要になることがあります。

ただし、「症状固定」や「治癒」の取り扱い方によっては、そのまま継続と判断されるケースもあります。

再申請が必要になる主な例としては、

- 明確に治癒と判断された後、新たに同じ部位が痛み出した

- 仕事復帰後、同じ業務で再度痛めた

- 通院を中断していたが再び治療が必要になった

といったパターンが多く見られます。

同じ場所のケガでも条件によって異なる

「同じ腰」「同じ肩」など、再発の部位が以前と同じ場合でも、すべてが自動的に再申請できるわけではありません。

症状の原因や再発のきっかけが「業務に直接起因するものかどうか」が判断の鍵になります。

例えば、仕事とは関係のない私生活中の負担で再発した場合は、労災としては扱われません。

逆に、再発のきっかけが明確に業務内容と関連している場合は、再度の申請で補償が認められることがあります。

整骨院では、こうした因果関係を丁寧にヒアリングし、必要に応じて記録・報告書を作成することでサポートできます。

治癒後の再発と労災の扱いの違い

治癒後に同じ部位を再び傷めた場合、「新たな労災」として申請が求められることがあります。

このとき注意したいのは、「症状が続いていたのか」「一度完全に治っていたのか」の違いです。

たとえば、

- 一時的に痛みが引いて仕事に戻ったが、無理がたたってまた痛み出した

- 完全に治癒したが、数か月後に再発した

など、状況によって扱いが分かれます。

そのため、治癒証明や症状固定のタイミング、再発までの経緯をしっかり記録しておくことが、スムーズな再申請につながります。

改めて申請書を出す際の注意点

再発で新たな労災申請を行う場合、「様式第7号」などの必要書類をもう一度提出する必要があります。

この際、以下のような点に注意してください。

- 再発の具体的な状況(業務中の動作・仕事内容など)を明記

- 初回の労災記録と再発の因果関係が分かるように説明

- 同じ整骨院や医療機関での施術であれば、前回の経過と照らし合わせて書く

整骨院側でも、患者様と一緒に書類内容を確認し、状況に合った説明ができるようにサポートします。

継続的な身体ケアの大切さ

再発を繰り返さないためには、痛みが引いたあとも“使い方”を見直していくことが重要です。

特に仕事や通勤で同じ動きを続ける方は、同じ負担がかかり続けることになります。

取手市くまもと整骨院では、痛みが再び起こらないための姿勢や体の使い方のアドバイスも行っています。

単に「治す」だけでなく、「再発しない体づくり」を一緒に目指していきましょう。

18. 取手市くまもと整骨院でできる「再発予防」のためのサポート

「痛みがなくなってよかった…」と思っていたのに、また同じ場所が痛くなる。

そんな経験はありませんか?再発を防ぐには、痛みが取れた“その後”の過ごし方がとても大切です。

ここでは、取手市くまもと整骨院が力を入れている「再発予防」の取り組みについてご紹介します。

身体の使い方の“再教育”という考え方

同じ動作で何度も痛める方には、「使い方のクセ」が根本にあることが少なくありません。

当院では、ただ痛みを取るだけでなく、「どうすれば再び痛まないか」を一緒に考えるスタイルです。

たとえば、腰を痛めた方が毎回同じ動きで痛めている場合、その動作そのものを見直す必要があります。

身体の使い方を再教育することで、今後の痛みを未然に防ぐことができます。

特別なトレーニングや厳しい運動は必要ありません。日常のちょっとした動きに意識を向けることから始めていきます。

姿勢・バランス・習慣の見直し

人は無意識のうちに“ラクな姿勢”を選びがちです。

しかし、その姿勢が腰や肩、膝など一部に負担をかけ続けていることがあります。

当院では、立ち方・座り方・歩き方など、普段の動きを観察しながらアドバイスを行います。

「左右のバランスが崩れている」「いつも片側に体重をかけている」など、ご自身では気づきにくい癖も丁寧にお伝えします。

毎日を快適に過ごすためには、習慣そのものを整えることが再発予防の鍵になります。

痛みの出ない動き方への誘導

「もう痛めたくないけど、どう動けばいいのかわからない」

そんなときは、具体的な動き方を一緒に確認していきましょう。

当院では、再発しやすい動きや姿勢を洗い出し、痛みの出にくい代替動作をご提案しています。

例えば、重い物を持ち上げるときのコツや、長時間の立ち仕事の際の負担軽減方法など、実生活に沿ったアドバイスが中心です。

口頭の説明だけでなく、実際に身体を動かしながら体感していただくことで、自然と再発防止の感覚を身につけていただけます。

職種・仕事内容に応じた対策

再発予防のポイントは、「その人の生活に合っているかどうか」です。

どんなに良い方法でも、現実的に実践できなければ意味がありません。

取手市くまもと整骨院では、患者様の職種や業務内容をふまえて、無理のない改善策を一緒に探していきます。

例えば、

- デスクワークの方:座り姿勢・モニターの高さ・休憩の取り方

- 立ち仕事の方:体重移動・靴選び・足元の環境

- 重いものを扱う方:荷物の持ち方・腰の使い方・休憩のタイミング

など、細かいところまで考慮してご提案しています。

施術終了後もフォローする理由

「通い終わったら、それで終わり」ではなく、そこからが本当のスタートです。

再発を防ぐためには、施術が終わった後のケアや習慣がとても大事になります。

当院では、必要に応じて自宅でできるストレッチや注意点をお渡しするなど、施術後のフォローにも力を入れています。

再発を防ぐのは、施術だけではなく“日常の選択”なのです。

ひとりで抱え込まずに、一緒に取り組んでいきましょう。あなたの「もう繰り返したくない」に寄り添う整骨院です。

19. 労災を使わなかったことで起きる“後悔”とは

「これくらいのケガなら健康保険で…」「会社に迷惑をかけたくないから…」

そんな思いから労災申請をせずに過ごしてしまった結果、後々になって「使っておけばよかった」と後悔される患者様が少なくありません。

ここでは実際にあった例をもとに、労災を使わなかったことで起こる“後悔”についてお伝えします。

医療費の自己負担が長期化したケース

仕事中のケガにもかかわらず、健康保険を使ってしまったことで、本来は0円で済んだはずの医療費をずっと自己負担していたというケースがあります。

例えば、最初は軽い捻挫だと思って健康保険で整形外科にかかったものの、痛みがなかなか取れず、治療が長期化。結果的に何万円もの自己負担になったという例も。

労災であれば、こうした治療費は原則すべて補償されるうえ、通院交通費まで支給されます。

知らなかった、遠慮してしまったという理由で、大きな損につながることがあるのです。

健康保険の利用が不正とされたケース

先ほども触れたように、仕事中や通勤中のケガには健康保険は使えません。

にもかかわらず、整骨院で「日常のケガ」として健康保険を使用してしまうと、それは制度上の不正利用にあたります。

「知らなかった」では済まされず、後から訂正や返還を求められることもあり、患者様にとっても大きな負担となります。

自分のためにと思って選んだ行動が、逆に信用を損ねる結果になってしまうこともあるのです。

本当は出たはずの補償を逃した例

仕事を休まざるを得ない状況になったにもかかわらず、労災申請をしなかったことで、休業補償を一切受けられなかったという方もいます。

特にフルタイム勤務の方や、身体を使う仕事に就かれている方にとっては、収入が減ることは生活への直結した不安です。

「そのときは我慢すればいいと思ったけど、2〜3週間も休んでしまって給料も減ってしまった…」といった後悔は、決して少なくありません。

労災であれば、きちんと申請すれば補償されていたケースも多く、知識がないことが損失につながる典型です。

会社との信頼関係が崩れた事例

労災を申請しないことで、かえって会社との関係が悪くなったという例もあります。

「なぜ自己判断で処理したの?」「後からトラブルになっても対応できない」と言われ、相談しなかったことを会社側が問題視したというケースです。

また、職場によっては労災を正しく処理しないと、企業としての信用に関わることもあります。

結果的に会社のリスクになってしまうため、むしろきちんと申請してもらった方が良いという職場も多いのです。

遠慮や気遣いが裏目に出ることもあると、ぜひ知っておいてください。

「最初に知っておけば」と悔やむ声

後悔された方の多くが口にするのが「最初に知っていれば…」という言葉です。

それだけ、労災制度についての知識が広まっていないこと、そして遠慮や誤解が行動を鈍らせてしまう現実があります。

取手市くまもと整骨院では、患者様が安心して制度を活用できるよう、丁寧な説明とサポートを心がけています。

「こんなこと聞いていいのかな?」と思うことでも、どうか気軽にご相談ください。

正しい知識と、早めの行動が、後悔しない未来をつくる第一歩になります。

20. 労災に関して誰にも相談できないときの行動指針

「労災って使えるのかな…」「会社に言いづらい…」

そんなふうに、相談する相手がいなくて悩んでしまう方は意外と多いものです。

でも、一人で抱え込んでしまうと、本来受けられるはずの補償まで逃してしまうこともあるんです。

ここでは「誰にも相談できない…」というとき、まずどうすればいいのか、行動のヒントをご紹介します。

まずは整骨院・社労士・労基署などに声をかける

もし職場に言いづらい、あるいはそもそも会社が協力的ではないという状況であれば、第三者への相談を考えてみましょう。

整骨院や労働基準監督署、また社労士(社会保険労務士)は、労災の知識や対応に慣れているので、安心して相談できます。

特に整骨院は、問診時に仕事中や通勤中のケガかどうかを確認する義務があるため、実際に来院していただければ状況に応じたアドバイスが可能です。

「これは労災にあたるのかな?」と迷ったら、一人で悩まず、まずは声をかけてください。

一人で判断せず“まず話す”ことの大切さ

労災に関する不安や疑問は、人それぞれです。

「こんなことで相談していいのかな」「大ごとになったら困るな」と思ってしまう気持ち、よくわかります。

でも、そのままにしてしまうと、後から「やっぱり申請しておけばよかった…」と後悔することにもつながります。

話すだけなら損はありませんし、相談したからといって必ず申請しなければならないわけでもありません。

まずは話す。それが、制度を正しく使うための第一歩です。

正しく使えば味方になってくれる制度

労災制度は、労働者のケガや病気から生活を守るための仕組みです。

本来なら会社が積極的に「労災を使いましょう」と勧めるべき制度でもあります。

にもかかわらず、誤解や雰囲気で「使いにくい」「遠慮すべきもの」と思われてしまう現実があります。

でも、制度そのものはあなたの味方です。

正しく理解して活用すれば、不安や経済的負担から守ってくれる、力強いサポーターになってくれます。

感情ではなく仕組みで対処する

「申し訳ない」「迷惑をかけたくない」といった感情が先に立ってしまうと、本来の判断を見誤ることもあります。

ですが、労災は感情で判断するものではありません。

あくまで“制度”として存在しているからこそ、感情よりも仕組みを軸に考えることが大切です。

自分の身を守るために制度を使うことは、決してわがままではありません。

むしろ、自分の健康と生活を大切にする行動なのです。

不安をそのままにしないために

誰かに相談することは勇気のいることですが、それによって救われるケースは本当にたくさんあります。

たとえ申請に至らなかったとしても、「聞いてみた」という事実があなたの安心につながります。

取手市くまもと整骨院では、そうした相談も含めてお受けしています。

あなたの不安を、安心に変えるきっかけとして、お力になれたら嬉しいです。

21. 自分を守る手段としての“正しい制度利用”という考え方

「労災を使うのは気が引ける」「迷惑をかけるかもしれない」

そんなふうに感じてしまう方も少なくありません。

でも、本当にそうでしょうか?実は“正しく制度を使うこと”こそが、あなた自身を守るための最善の手段なんです。

ここでは、制度を“遠慮してしまうもの”から“自分の味方”として捉えるための考え方をお伝えします。

労災を使うことは“わがまま”ではない

労災保険は、働くすべての人が平等に持っている「権利」です。

それを使うことが“わがまま”だったり、“迷惑をかける行為”だと感じてしまうのは、制度に対する誤解や職場の雰囲気による影響が大きいかもしれません。

本来、労働中や通勤中に起きたケガは、会社が責任をもって労災申請の手続きをサポートすべきもの。

あなたが遠慮して使わなければならないような制度ではないのです。

誰かを困らせるためでなく、適正な権利として

労災を使うことに「誰かが損をするのでは」「会社に迷惑がかかるのでは」と考える方もいますが、実際には労災保険を使うことで直接的に誰かが損をするわけではありません。

むしろ、健康保険を使ってしまうと制度上の不正利用にあたり、後々大きなトラブルに発展することも。

本来の仕組みに従って、適正に制度を使うことが、結果的に全員を守ることにつながります。

誤解が広がるほど損をするのは現場の人間

「労災は使いづらいもの」「労災を使うと評価に響く」といった誤解が蔓延してしまうと、本来助けられるはずの人が声を上げられなくなってしまいます。

結果として、治療が遅れたり、自己負担が増えたり、通院そのものをあきらめてしまったり――

そうした損をするのは、現場で働いている私たち自身なのです。

正しい情報を知ること。それを周囲にも自然と広めていくこと。

その積み重ねが、誰もが安心して制度を使える環境づくりに繋がっていきます。

正しく申請し、必要な支援を受ける勇気を

もし今、「申請しようか迷っている」「言い出しにくい」と感じているのであれば、少しだけ勇気を出してみてください。

それはわがままではありません。あなた自身の健康と生活を守る“正当な権利”を使うという行動です。

正しく制度を使えば、必要な治療を受けられ、経済的な不安も軽減されます。

その一歩が、これからの安心につながっていきます。

制度を知ることが、未来の安心につながる

私たちの生活は、いつどんなことで不調やケガに見舞われるかわかりません。

だからこそ、今のうちに制度を知っておくことが、未来の自分を助ける大切な備えになります。

「もしものとき」は突然やってきます。

そのときに「ちゃんと知っておいてよかった」と思えるよう、日頃から知識を持っておくことが、最大の自衛になるのです。

取手市くまもと整骨院では、施術だけでなく、制度に関するご相談もお受けしています。

わからないこと、不安なことがあれば、どうぞ気軽にお声かけくださいね。